- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

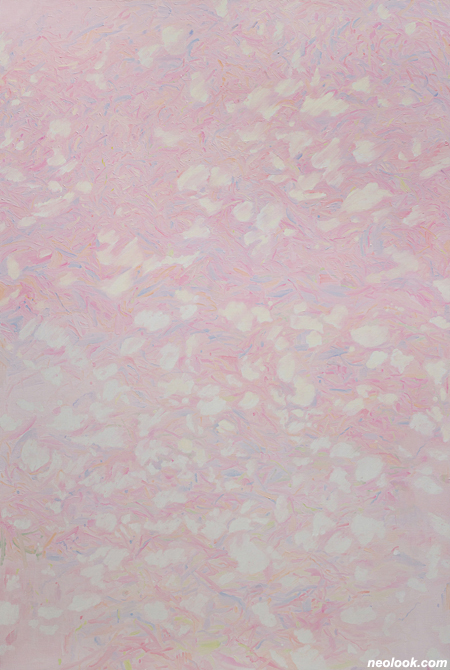

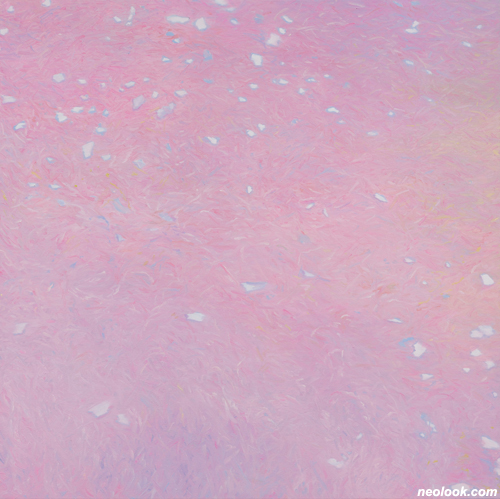

Fragments Fantasy

박해선展 / PARKHAESUN / 朴姟宣 / painting 2023_0902 ▶ 2023_0924 / 월요일 휴관

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20201109e | 박해선展으로 갑니다.

아티스트 토크 / 2023_0915_금요일_02:00pm_Studio광명

주최 / 예술협동조합 이루_오분의일 후원 / 태영D&I

관람시간 / 10:00am~06:00pm / 월요일 휴관 토요일은 24시간 관람가능, 06:00pm 이후에는 윈도우 갤러리로 운영

오분의일 One Fifth 1/5 경기도 광명시 양지로 19 어반브릭스 4층 437호 Tel. +82.(0)2.2688.7771 @onefifth_5_1

공존을 위한 송시 - # 출발선에서 ● 해선의 작업은 완전함, 그리고 완성이라고 하는 일종의 견고한 결말에 반응하면서 시작된다. 그려내고 묘사하고 설명해 내는 방식을 벗어나 평면과 평면의 경계를 허물고 입체의 영역을 흔들어낸다. 시각, 청각, 촉각, 미각, 후각이라는 감각의 결말로부터 벗어나 이것을 발현하게 하는 출발선의 배경과 환경을 작품의 오브제로 편입한다. 이를테면 파고를 발생하게 하는 작은 동작, 균열을 일으키는 힘의 불균형, 무엇이 사라지게 되는 시간의 기류와 같은 것들이다. 뫼비우스의 띠처럼 시작과 끝의 의미가 사라진 이 화면에서 완결되는 문장이나 시작되는 낱말의 자리는 없다. 문법에서 쓰이는 '조사'처럼 단어와 단어를 이어주거나 연장할 수 있는 역할, 완결이나 출발선에 있을 수 없지만 문장을 만들어내기 위해 반드시 필요한 이곳과 저곳의 사이가 드러나는 여백에 주목하고 있다. 역할이나 목적을 담은 이름이 없다는 것은 미완을 내포하지만 다른 면에서는 무엇도 될 수 있는 가능성의 빈자리를 가지고 있다는 것이다. 엉킨 풀을 덮고 있는 바람의 껍질, 단단히 고정된 손잡이와 내일이면 사라질 그림자가 만들어낸 기호, 펼치고 접을 수 없는 찢어진 파편의 꽃잎들, 해선의 화면은 보는 이로 하여금 각자의 시적 수사를 온전히 받아들일 준비가 되어 있는 포용의 평면이다.

- 박해선_Fragments Fantasy展_오분의일_2023

# 증명의 시간 ● 작업에 쓰이는 제목과 어휘를 나열해 보면 용도를 찾기 힘든 자투리, 흩어지는 잔해와 먼지로 해석되는 파편, 없어진 이름, 사라지는 시 등 쓰임을 다하거나 쓰일 수 없는, 스스로의 이름을 잃어버린 것들이 주를 이룬다. 해선은 이른바 소비되고 남겨진 잉여의 좌표를 의도적으로 찾아내고, 때로는 우발적으로 발견한다. 본래의 역할을 잃어버린 공백과 서로가 흡수되어 이곳과 저곳의 경계가 흐릿해지는 시간을 채집하여 사라짐으로부터 비롯된 공허의 빈칸을 채워낸다. 이는 그 누구의 손길과 시선의 선택을 받지 못하는 미완의 이름을 증명하는 작업이다. 특별한 사건이나 사고를 가리키지 않고 보다 넓은 범주의 대상으로 이 증명을 확대하기 위해 '치부되는 시간'과 '잉여의 공간'을 찾아낸다. 이를 통해 스쳐가는 작은 생명과 미미한 현상에게 이름을 부여하고 그들 각자의 무대를 만들어낸다. 그의 화면에는 흩어지고 재건되는 도시의 판타지가 이야기되고 가시세계에서 보이지 않는 미물의 사라짐이 발견된다.

- 박해선_소리 없는 세계_리넨에 유채_193.9×260.6cm_2023

# 상실을 위한 송시 ● 인간의 시선에 수집된 현상과 대상은 이름표를 부여받는다. 명사라고 불리우는 이 단어들은 언어적 약속이자 기억의 대상이 된다. 서로를 구분하거나 통합할 수 있고 앞으로 흐르는 시간의 속성 아래에서 기나긴 끈을 만들어내기도 한다. 이 언어적 좌표를 중심으로 사건을 바라보면 실로 다양한 이야기들이 펼쳐지게 된다. 찬탈되는 명성, 파괴의 역사, 지속을 위한 연대 등 반복되는 파괴와 재건의 굴레를 만들어낸다. 작가 해선은 그 현장에 시선을 두지 않고 세계의 당연한 섭리 안에서 발생되는 흔적으로 눈을 돌린다. 거대하고 높은 기념비보다는 하루에서 발견되는 이면의 단편을 수집한다. 결말로 가 닿지 못하고 굳건한 역사가 되지 못한, 역할과 역할이 뒤엉키고 처음 만들어진 이유와 목적이 유실되어 허공을 부유하는 미세한 대상에게 말을 건넨다. 이것은 일종의 태도라고 할 수 있다. 작업의 시작이 되는 출발선에서 결말에 이르기까지 작가 해선은 시선과 언어의 변두리에 있는 것들을 보듬는다. 이는 흔들리는 유대로 연결되어 있는 이 세계관에서 비교적 넓은 자리를 차지하고 있는 보편적인 모양에게 스스로의 모습을 드러낼 수 있는 유의미한 통로를 만들어낸다. 그리고 이내 시간의 교집합에 기거하는 모든 이들에게 확산되어 상실을 위한 송시로 발화된다.

- 박해선_우린 시가 될 수 있을까_리넨에 유채_193.9×130.3cm_2023

# 발굴되는 내일 ● 발굴은 과거의 흔적을 좇아 어제의 파편을 수집하는 일이다. 이를 통해 현재의 언어로 해석하고 누군가 남긴 언어를 구현해 내는 일이다. 해선의 작업을 발굴의 개념으로 바라보면 보다 명확한 그림을 그릴 수 있다. 우선, 그는 발굴의 대상을 어제에 두지 않는다. 내일이라고 하는 '미래'에 좌표를 두고 가능성이 내포된 엔트로피의 공간을 찾아낸다. 잘게 쪼개지는 찰나의 시간, 지금을 중심으로 출발하지만 가능성을 내포하고 있는 내일의 공간을 발굴하여 완벽하게 사라지고 멸하는 공간이 아닌, 마모되고 흩어져 또 다른 장면으로 치환되는 순환적 세계관에 닿고자 하는 것이다. 상실은 탄생의 신호인 동시에 자양분으로 작용되는 것을 잘 알기에 허무와 애도는 수용으로 희석될 수밖에 없다. 하지만, 언어는 이를 담아내지 못한다. 언어는 일종의 약속의 좌표이기에 의미와 의미 사이의 모호한 경계를 설명하지 못한다. 해선은 소멸과 소모의 차이, 사건과 사고의 경계, 쓸모와 역할의 간극 사이에 존재하는 '없는 이름'들을 찾아내어 그들 각자의 빛을 증명하고 있다. 상실과 공존은 상반된 경험이 아니라 서로를 견고하게 지탱할 수 있는 중요한 끈으로 작용될 수 있다. 작가 해선의 작업은 그 유대의 실마리를 찾기 위한 끊임없는 여정이다. ■ 박소호

- 박해선_꿈에서 나는 녹지 않는 이름을 갖고 있었다_ 캔버스에 유채_97×97cm_2023

- 박해선_꿈에서 나는 녹지 않는 이름을 갖고 있었다_ 캔버스에 유채_97×97cm_2023

효용성과 무너진 역할 사이에 있는 공간, 사물들의 기류 안에서 가능성을 내포한 잉여의 대상을 수집하여 회화로 기록한다. 쓸모를 다한 파편, 상실, 시작과 완결이 아닌 그 사이의 여백, 목적을 담지 않은 속성에 관심을 갖고 있다. 나는 방랑자로서 도시를 오고 가며 순간을 예민하게 수집하는 사람이다. 그 기저에는 유년시절 개인 신체의 특수성으로 인한 집단에서 배제의 경험이 자리하고 있다. 무리에서 함께 할 수 없었기에 떨어져 나와 홀로 생각에 잠기거나 다른 친구들이 시간을 들여 찾아내지 않는 작고 버려진 것을 발견하고는 했다. 넓은 바닥 한쪽에 떨어진 희미한 조각, 흩어진 이파리, 흩날려 사라질 빛의 파편과도 같은 것들의 모양과 색은 나를 닮아있었다. 이 때의 감각과 기억은 내 정체성의 가장 많은 부분을 차지하고 있다. 지금도 여전히 이러한 것에 마음을 빼앗기고 만다. 버리기엔 깨끗하고 사용하기엔 크기가 애매하여 서랍에 모아두는 자투리 종이, 테이프 자국, 균열, 모서리가 부서진 플라스틱 폼, 사각형이 되지 못한 형태, 빈 캔버스, 붙들고 있으나 비어 있는 끈의 안쪽, 사라지기 직전의 떨어진 꽃잎 같은 것들이다. 이들은 '펼칠 수도 접을 수도 없는' 애매한 크기의 종이 같다. 의미나 명확한 역할이 눈에 보이지 않는, 공기 중에 부유하는 먼지처럼 말이다. 역설적이게도 무언가를 상실한 순간은 남아있는 겹겹의 모양을 통해 현재를 증명한다. 그 증명의 순간을 회화로 기록하여 남겨두려 한다. ■ 박해선

Vol.20230908i | 박해선展 / PARKHAESUN / 朴姟宣 / painting