- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

오래된 시

장원실展 / CHANGONESIL / 張原實 / painting 2021_1102 ▶ 2021_1120 / 월요일 휴관

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20080618g | 장원실展으로 갑니다.

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 11:00am~06:00pm / 월요일 휴관

갤러리 두 GALLERY DOO 서울 강남구 청담동 63-18 경원빌딩 B1 Tel. +82.(0)2.3444.3208 bllog.naver.com/navil0705

오래된 시(詩)의 촉감, 헤테로토피아 ● 오래된 시, 언어의 비통사적 구조가 장원실이 던지는 화두다. 책에 기대 선 사다리? 이게 현실이라면 기념비적 책의 크기에 일상적인 사다리가 기대져 있는 정황이다. 아니면 일반적인 책에 장난감 사다리가 기대져 있는 장면이거나. 이 둘 사이를 오가는 것이 일견 되는 반응이다. ● 일상 장면이지만 공간의 어긋난 표지, 어울리지 않는 조우, 무의식적인 감응, 일상으로부터의 상상력, 어긋난 장소의 만남이 그런 것이다. 사물들을 거기 있게 함으로써 일상적 언어관습이 어긋나고, 사물들은 뒤얽히고, 통상적 만남은 부드럽게 무너진다. 현실이지만 현실적이지 않은 감성적 축을 느끼게 해주는, 어긋남으로 일상의 격렬한 단절을 미학적 감성으로 엮어낸다.

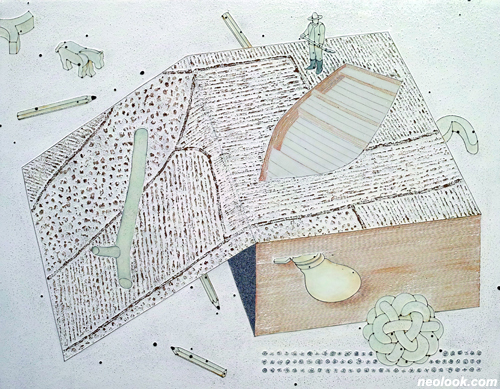

- 장원실_오래된 시_캔버스에 혼합재료_93.6×117cm_2021

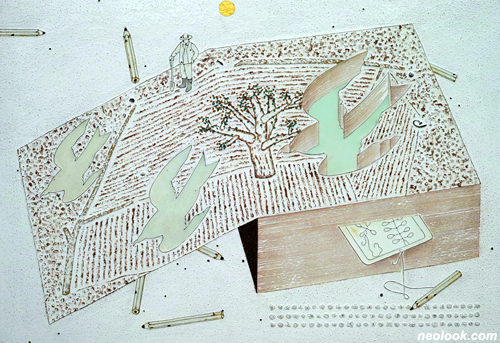

- 장원실_오래된 시_캔버스에 혼합재료_110×200cm_2018

가로로 긴 화면 중간을 가로지르며 가지런히 놓인 책들, 그 책들 아래위로 전개되는 소품들, 잉크병, 인형, 레고, 연필, 실뭉치, 종이컵, 정체 모를 둥근 점들, 화면 여기저기 박혀 있는 못들이 쉽게 눈에 띄는 소재이자 장치다. 그런데 못은 어느 것 하나 반듯해 보이지 않는다. 못의 등장도 의외지만 대부분 허리가 굽거나 대가리가 온전하지 않은 모양새다. 화면에 놓인 사물들과 그들의 관계로 보아 못이 있어야 할 자리가 아니다. ● 말하자면 소재들의 배열이 심상찮다. 백열구, 스프링 노트, 깃털 펜, 선인장 화분, 계단, 사다리, 사슴, 말, 인형, 문장 구성없는 문자 레고, 컴퍼스, 배, 컴퓨터 모니터, 판재로 엮은 나무 걸상, 매듭진 끈, 화병 속의 분홍빛 꽃이 핀 가지, 작은 조개껍데기들이 판을 펼치고 있다. 배치된 사물들은 연결고리가 헐겁다. 걸맞아야 할 장소와 시간의 연관성이 약하다. 선형적 구성이 아니더라도 사물들끼리 공간적 접속(장소)에 통일감이 있거나 그것이 만나야 할 시간적 아귀가 어울려야 한다. 한 공간에 놓인 사물들이란 그 공간의 정합성 아래 놓이기 마련이다. 필요에 의해서라도 병렬된 적합성이 있어야 한다. 그런데 이 사물들은 그저 놓여 있을 뿐 구조적 필연성이 보이지 않는다. 시간도 장소도 어긋나 있다. 소도구들이 의미를 생성하는 회화적 장치임에도 불구하고 일반적 구성으로도, 화면의 구조를 만들 기호로서의 통사적 관계도 허약하다. 그래서일까. 화면은 감정적인 개입이 절제되고 사물의 외형에 집중한 정교한 배치의 밀도를 보이지만, 묘사는 가볍고 일시적이고 임의적이다. 대신 사물은 깊이가 아니라 표면의 미세한 진동과 섬세함에 반응하고, 구성은 단조롭고, 의미는 다층적이고 미끄럽다. 장원실의 오래된 시의 은유는 그렇게 전개된다. 맥락이 아니라 끊김으로, 맥락의 찰나적 출현으로서 의미를 생성하는 것이다.

- 장원실_오래된 시_캔버스에 혼합재료_125×125cm_2017

- 장원실_오래된 시_캔버스에 혼합재료_78×150cm_2015

책을 중심으로 아래위로 부유하는 선, 그 선들이 사물의 외곽을 만들며, 지향적 운동을 펼쳤다 묶었다 한다. 이 선은 그가 묘사하고 있는 사물들의 특징과 무관하지 않다. 그의 장소에 등장하는 사물들의 형태는 분명 하지만 양감도 단축법도 잘 드러나지 않는 선적 구성으로 된 독특한 형태다. 책 제목 없이 책등에 남은 색상은 너무 엷어서 색이 바랜 것 같기도 하고, 색감이 엷게 번지고 있는 듯하다. 이미 낡아버린 시간이자 번져가는 현재 진행형의 시간과 겹쳐진다. 책등을 보이거나 책갈피를 보이며 가지런히 놓인 책더미, 바랜 색 사이로 드러나는 책들의 외곽선은 맥락을 넘어 공중에 떠 있는 곡선들과 서로 부딪친다. ● 선이라는 완강한 외곽선을 통해 소재들의 형태가 드러난다는 공통성을 가지는 외, 같은 장소에 놓여 있지만 서로 무관해 보인다. 선으로 화면을 구성하고 사물을 보아내고 세계를 만난다는 것은 철저히 계획된 구성과 조직, 형태에 대한 분명한 이해와 묘사 가능성으로부터 시작된다. 감성적이고 우발적으로 형태를 만든 것이 아니다. 선은 그에게 원초적인 세계이해를 보이는 소재이자 장치이다. 그런데도 마치 실타래를 풀어서 형태를 만들고 실을 당기면 형태들이 풀어져서 사라지는 뜨개질처럼 사물들을 구성하고 있다. 그런 면에서 여기저기 뜬금없이 배치된 선들은 임의적 배치에도 불구하고 사물을 인식하고 구성하는 작가의 태도를 분명히 드러낸다.

- 장원실_오래된 시_캔버스에 혼합재료_67.5×150cm_2015

- 장원실_오래된 시_캔버스에 혼합재료_90×148cm_2020

단축법마저 거부하는 화면에서 못 자국과 조개껍데기는 예상 밖의 입체감을 보여준다. 무엇보다 촉감적이다. 만져질 듯한 질감은 화면을 현실 가까이 세워둔다. 박힌 못들은 화면 전체, 서로 다른 공간과 시간, 이종적 사물들의 불안한 동거, 오래된 기억의 흔적을 안간힘으로 붙든다. 그곳의 시간과 공간을, 허리가 굽은 못은 움직임이 애매하고 유동적이고 불확실한 공간과 시간을 붙들어 매려는 듯하다. 선이 사물을 한정하는 경계이자 경계를 연결하는 이중적 성격을 갖듯 못의 역할도 모지라진 형태만큼 상처를 보인다. ● 네온 색깔의 오브제들이 점점이 붙어 있는데도 불구하고 하나 혹은 몇 덩이의 호박만으로 구성된 장면 역시 평면적이다. 나무 걸상, 작업용 계단, 사다리도 역시 구조만 드러날 뿐 입체감이 없다. 실체감의 묘사라기보다 기호의 제시에 가깝다고 판단한 연유다. 느닷없이 여기저기 산개한 둥근 점, 가지런히 아래쪽에 자리 잡은 조개껍데기들은 즉물적인 사물들, 사건이 없는 정경의 묘사로 나열되어 있다. 사물의 구성적 연결, 시간과 공간을 흩트리는 비체계적 구성이다. 이런 구성은 심리적 단서를 드러내기보다 일상을 배제하고 무의식의 조우를 강조하는 콜라주적 특성으로 돋보인다. 선으로 사물을 구성하는 견고한 작업 과정은 임의적인 흐름이 아니라 정교한 형태 파악과 배치(배열)로 임의성을 특징으로 하는 콜라주적 구성과 상치되는 효과를 준다. 선의 견고성과 구상적인 대상을 공간과 시간대가 다른 소품들로 한 장소에 놓음으로 하나의 세계, 이시적(異時的)고 이소적(異所的)인 시공간의 사유, 없는 것을 있게 하는, 이루어질 수 없는 세계가 드러난다. 섬세함과 정교함, 민감한 감성적인 장소가 거기 생겨난다. 사물들끼리의 거리와 시간이 생성되는 것이다.

- 장원실_오래된 시_캔버스에 혼합재료_93.6×111.7cm_2021

내가 있는 그곳, 내가 움직이는 이곳, 내가 서 있는 작업대 위에서 벌어지는 세계, 그것이 내가 나를 목격하고 의식할 수 있는 최선의 장소라면, 그 위에 전개되는 사건들이 행복한 순간들이라면, 내가 닿고자 한 일들이 벌어지는 곳이라면, 그곳은 다른 말로 무어라 부를 수 있을까. "일반적으로 헤테로토피아는 보통 서로 양립 불가능한, 양립 불가능할 수밖에 없는 여러 공간을 실제의 한 장소에 겹쳐놓는 데 그 원리가 있다." 1) 그렇다면 그것은 어떻게 실현 가능할까. 한 작가의 작업대야말로 그런 곳이 아닐까. 유토피아가 현실적으로 불가능함을 전제 로 이루어지는 관념일 뿐이라면, 작업장은 유토피아와 다르게 모든 것이, 모든 시간과 공간이 가능성으로서 현실에 있는 장소이다. 온갖 불가능한 것이 가능한 것으로 변환 가능한 곳이기에. ● 장원실의 작품을 보면서 떠오른 것이 미셸 푸코의 헤테로토피아다. 그에게서 목격되는 콜라주적인 발상과 장치들에서 새삼 떠오른 말이다. 콜라주야말로 이질적 요소들의 통합을 통해 새로운 세계를 보이는 것이다. 달리 표현한다면 다른 시간대와 다른 공간, 이질적인 물성이 모여 일탈의 세계를 여는 것이다. 엷은 색조, 군더더기 없는 선, 흰 바탕, 화면 중간에 자리 잡은 책들, 그리고 그것을 중심으로 연필, 매듭으로 묶인 사물들, 못, 조개껍질, 컴퍼스와 모니터, 실타래와 선인장의 배치는 어딘가 서로 어울리지 않은 이종적인 것들의 만남이다. 책상 위라는 공간적인 배려가 아니라면 만날 수 없는 소재들이다. 그에게서 책상 위는 하나의 현실의 장이며 이질적 공간과 시간이 현시되고 전개되는 장소다.

- 장원실_오래된 시_캔버스에 혼합재료_105×229cm_2016

- 장원실_오래된 시_캔버스에 혼합재료_80.8×117cm_2021

군더더기 없이 일정한 굵기의 선은 책을 비롯한 소재 전체를 관통하는, 사물의 본래적 속성으로서 선, 무작위의 선에서 사물의 선으로 작동한다. 그 선은 경계 없음에서 경계로, 털실로 양말을 뜨개질하듯 사물로 연결되는 내적 논리만 보일 뿐이다. 그저 놓여 있기만 한 뒤얽힌 사물들의 어색한 동거를 만들어낸다. 그러나 그것은 정교한 방법적 구성으로 이어진 하나의 현실이다. "거기에서는 사물들이 몹시 상이한 자리에 '머물러' 있고 '놓여' 있고 '배치되어' 있어서, 사물들을 위한 수용 공간을 찾아내거나 이런저런 자리들 아래에서 공통의 장소를 규명하는 것이 불가능하다." 2) 도리어 불안을 야기하고 은밀하게 언어습관을 전복하고 사물에 이름 붙이기를 방해하고 무효화 하는 곳이다. 그 일상의 무효화에 장원실의 독특한 미학적 장치와 의미들, 미세하게 스며드는 감성을 목격하게 된다. ● 점과 선, 시간과 공간, 어떤 오브제이든 책상 위의 세계로 기입 되는 순간, 이소성과 이시성을 함께 가질 수 있는 장소에로 호출된 것이다. 장소로서 책상은 한 장의 양탄자이자 자신의 정원이다. 그곳은 어떤 것도 놓을 수 있는 자유가 허용된 곳이다. 제목 없는 책등을 보이며 책들이 놓인 공간, 무수한 정보로 차 있을 책의 내용들, 오래된 책 모서리에 남은 색상과 선들의 닳고 닳은 잠긴 목소리, 『오래된 시』를 묶은 매듭들은 드러나지 않은 말들의 세계이며, 온갖 것이 다 있는, 시공을 추월해 '거기 있는' 세계, 은유의 세계에 다르지 않다. "은유는 대상의 삼킴이다. 대상을 삼켜서 무엇으로 다시 태어나게 한다. 은유는 거울이 아니라 거울에 비친 상이고, 신체의 현전이 아니라 언어의 현전이다. 그것은 차라리 텅 빈 신체다. 이것은 항상 없는 것, 이질적인 것, 낯선 것을 새 현전으로 뒤집어쓰고 태어남" 3) 이라고 한다. 제목이 없는 책, 그 안에서 그는 어떤 은유로 세상을 읽고 있을까. 어떤 상상으로 가득 차 있을까. "가능한 질서의 수많은 조각들을 반짝거리게 만드는 무질서" 4) 는 장원실의 세계를 여는 열쇠다. 장원실의 책상 위 풍경, 헤테로토피아가 아니면 무엇이겠는가. ■ 강선학

* 각주 1) 미셸 푸코, 이상길 옮김, 헤테로토피아, 문학과 지성, 2015.pp.18-19 2) 미셸 푸코, 이상길 옮김, 헤테로토피아, 「각주 8」, 문학과 지성, 2015.p.99 3) 장석주, 은유의 힘, 다산책방, 2017.p.31 4) 미셸 푸코, 앞의 책, p.99, 재인용

Vol.20211103i | 장원실展 / CHANGONESIL / 張原實 / painting