- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

꽹과리 은하수 편지

유비호展 / RYUBIHO / 劉飛虎 / video.photography 2018_1130 ▶ 2018_1216

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20180413c | 유비호展으로 갑니다.

작가와의 대화_유비호×최연하 / 2018_1205_수요일_04:00pm

후원 / 문화체육관광부_서울특별시_서울문화재단

관람시간 / 11:00am~06:00pm

공간41 GONGGANSAIL 서울 마포구 동교로41길 41(연남동) B1 Tel. +82.(0)2.3774.3314 www.facebook.com/gonggansail

다시, 나의 작고 여린 반딧불이에게 ● "자기 안에 내적 리듬의 신비를 간직한 자만이 포에지이다. 바로 그 리듬에 따라서만 그는 가시적이 되고 살아 있게 된다. 왜냐하면 리듬이 바로 그의 영혼이기 때문이다." (휠덜린) ● 유비호의 『꽹과리 은하수 편지』는 낯선 것들이 명랑하게 조우하는 리드미컬한 전시이다. 예의 유비호의 작품들처럼, 이번 전시에서도 유비호는 작고 슬프고 여리고 잘 안 보이는 것들을 등장시킨다. 우리 사회의 숱한 불화들과 부재로서 존재를 증명하는 유령들을 가시화하는 것이 그의 몫이었다면, 『꽹과리 은하수 편지』에서는 가볍고 신비로운 놀이터를 만들어 그들을 모두 불러들인다. '꽹과리'는 수축과 이완을 끊임없이 반복하며 소리를 쪼개어 전시를 이끌고, 예언자는 부치지 못한 '편지'를 낭독하고, 전시장을 돌아다니는 빛들은 하늘에 '은하수'를 수놓는다. 이처럼 과거현재미래가 말과 소리와 빛으로 몽타주 된 전시장은 변증법적으로 서로의 징후를 현실화하고 있다.

- 유비호_꽹그랑꽹꽹깽_단채널 영상_2018

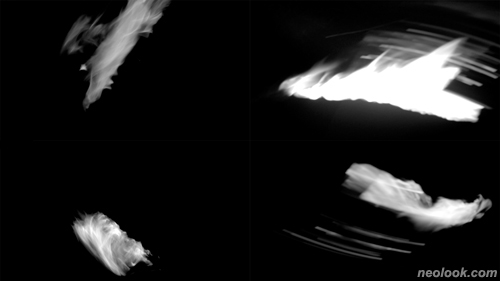

스르륵...총총총... ● 유비호의 신작, 「스르-륵 총총총」은 흑백사진이다. 깜깜한 밤이 배경이자 전경이다. 사진속의 사물들은 어둠 속에서 스르륵 희미하게 제 모습을 드러내고 반딧불이 같은 빛들이 춤을 추고 있다. 어두워야 비로소 빛나는 이 작은 빛은 사실은 작가의 몸짓이 빚어낸 빛-운동-춤이다. 사진이 음악으로 춤으로 변형되는 과정이 이처럼 아름답게 맺힐 수 있을까. 이 작은 빛은 흑백 필름에 각인(刻印)되어 있었다. 현상하지 않으면 오직 잠상(Latent Image)으로 머물/잠들 수밖에 없는 반딧불이 같은 빛들. 어둠 속에서 그 존재가 서서히 현상되는 흑백암실의 프로세스처럼, 필름에 '총총총' 박힌 빛들이 떠오른다. 종내에는 하늘의 은하수로 맺히고 성좌(constellation)를 만든다. 작가가 흑백 필름으로 찍은 이유이다. 보이지 않는 것들, 아주 작고 희미한 불빛들을 어떻게 찍을 수 있을까. 셔터의 문을 오랫동안 열어둬야 했고, 아주 예민하고 사려 깊게 문지방을 넘나드는 불빛을 알아챌 수 있는 눈이 필요했다. 누구나 볼 수 있지만 아무나 볼 수 없는 그 빛. 오직 우연에 기댈 수밖에 없는, 우연을 긍정해야 겨우 찍힐 수 있는, 설사 찍히더라도 그 모양이 분명치 않은 흔적일 뿐인 반딧불이들. 꺼져가는 불씨들을 담고 살릴 수 있는 빈 공간(void)이 필요했던 것도 이 반딧불이 때문이다. 바람이 드나들어 모든 것들이 빛나는 노래로 춤출 수 있게 사이공간이 있어야했고, 그 사이-간격에서 생성되는 긴장을 통해 어떤 리듬이 형성되는 것, '꽹과리'와 '은하수'와 '편지'가 서로 만날 수 있었던 데는 이 '텅 빔' 때문이었다.

- 유비호_방(方)_4채널 영상_00:07:58_2016

- 유비호_방(方)_4채널 영상_00:07:58_2016

중심은 비어 있었다. Square 방(方), 보이드(void), 꽹그랑꽹꽹깽... ● 유비호의 작품, 「Square 방(方)」, 「보이드(void)」, 「꽹그랑꽹꽹깽」은 공통적으로 텅 빈 중심을 통해 비어있음으로 존재하는 중심을 보여준다. 「보이드(void)」는 소리로만 감지할 수 있는 텅 빈 방을 보여주고, 「Square 방(方)」, 「꽹그랑꽹꽹깽」에서는 거울 반사로 빛나는 빛이 화면의 중심에 공백을 만든다. 텅 빈 공백은 무엇을 의미하는 것일까. 공백은 재현 불/가능한 영역이고 유비호는 소리와 빛을 심어 공백에 울림을 더한다. 거리의 평범한 사람들이 빛을 받아 눈부신 주연이 되고, 다시 사람들은 자기가 받은 빛을 작가에게 쏘여준다. 나는 이 글을 쓰며 디디 위베르만의 『반딧불의 잔존』을 되새기지 않을 도리가 없다. 위베르만은 '반딧불이'의 존재를 앞서 '스르륵 총총총'에서 언급했던 잠재된 빛, 잔존하는 빛으로 간주한다. "반딧불의 소멸은 관찰자가 이를 쫓기를 포기하는 한에서 만의 소멸을 뜻한다. 다시 말해 반딧불은 소멸하는 것이 아니라 관찰자가 미광을 쫓기를 포기하고 비관할 때에도 여전히 잔존해 있는 것이다. 그러므로 다시금 반딧불을 추구하는 것이 필요하다." (조르주 디디 위베르만, 김홍기역, 『반딧불의 잔존』, 도서출판 길, 2012, pp.47~49) 고 말한다. 희미한 빛으로 잔존하는 반딧불의 어떤 가능성(잠재성)은 쓸모없음 속에서도 끝끝내 잔존하는 것인데, 위베르만은 반딧불이를 통해 강한 권력(서치라이트)에 저항하고 잔존하는 희미한 민중들의 이미지를 비유하는 듯하다.

- 유비호_예언가의 말_단채널 영상_00:13:30_2018

무소불위의 정치권력에 흠집을 낸 작은 빛들이 움직이려면 공백이 필요하다. 그리고 사람과 사람과의 관계에서도 서로의 공백으로 서로를 알아챈다. 유비호의 텅 빈 중심은 반딧불이의 흔적이기도 하고 타자가 숨 쉴 수 있는 구멍이기도 한 것이다. 온전한 전체가 아닌 결핍으로, 공백으로 존재하기. 같은 맥락에서 「예언자의 말」도 결코 소멸될 수 없는 잔존하는 말이라고 할 수 있다. 언젠가 그 말을 들을 수 있는 사람에게 보내는 말-이미지인 것이다. 그것은 곧 반딧불이가 발현되는 순간이기도 하다. "아무리 서치라이트의 사나운 빛이 있는 밤이라도 '희망의 원리'를 사유해야 하고 그 사유는 '예전'이 '지금'을 만나서 우리의 '장래' 자체를 위한 어떤 형식이 마련되는 하나의 미광, 하나의 섬광, 하나의 별자리를 형성하는 방식을 거쳐 진행되어야 " (위베르만, 위의 책, 2012, p.56) 하듯이. 언뜻 위베르만의 반딧불이는 역사철학의 백미를 일깨운 베냐민의 '메시아'를 연상케 한다. "우리는 모두 지상에서 기다려졌던 사람들이고 그렇다면 우리에게는 우리 이전에 존재했던 모든 세대와 미약한 메시아적 힘이 함께 주어져 있다. 하지만 과거의 진정한 이미지는 휙 지나가기에 지금시간(Jetztzeit)으로 충만한 시간을 누려야 한다는 것" (발터 베냐민, 최성만 역, 『역사의 개념에 대하여 외』, 도서출판 길, 2012, pp.333-350)이다. 베냐민의 역사철학은 베냐민 스스로에게도 구원이었고 후대의 사람들에게 그의 메시지는 '희미한 메시아'처럼 그를 알아보는 이에게 붙잡을 수 없는 힘으로 반짝인다. 유비호가 「Square 방(方)」, 「꽹그랑꽹꽹깽」에서 지속적으로, 하지만 파편적으로 빛을 띄우는 이유가 아닐까. 한 낮이든 어두운 밤이든, 제 안의 빛이 꺼지지 않게 돌보고 살펴야 한다는 것이다.

- 유비호_스르-륵 총총총_디지털 프린트_80×120cm_2018

- 유비호_스르-륵 총총총_디지털 프린트_80×120cm_2018

유비호의 전시장을 거닐어/그려 본다. 작품들은 오래 전부터 그 곳이 제 자리였던 양 모두 빛나고 노래하고 춤을 춘다. 이 작품들은 단순히 눈에 호소하지 않으며 의지의 생명적 리듬에, 몸 전체에 '나 좀 봐달라고, 내가 여기 있(었)다고' 호소한다. 작고 강렬한 빛이 조용하고 소란스러운 소리와 함께 눈앞에 없는 것들의 존재를 증명하고 있다. 소년은 빛을 한 웅큼 모아 빛을 발하고(Square 방(方)), 소리는 빛과 더불어 부셔서 내린다(꽹그랑꽹꽹깽). 그러니 눈을 감고 귀를 기울일 수밖에. 소리와 빛이 공명할 수 있도록 유비호는 전시장을 「보이드(void)」로 채웠다. 보이드(void)가 울려 펴지고, 보이드에 의해 '꽹과리'와 '은하수', '편지'가 비로소 만난다. 전시작인 「보이드」는 소리로 그 존재를 증명하고, 꽹과리의 빛나는 소리는 지상에 은하수를 심었다. 강물 위를 유영하는 오르페우스의 머리처럼 '예언자'는 음유하고, 스르륵 다가온 작은 빛들이 검은 화면에 '총총총' 박힌다. 작품들이 서로를 비추고 감응하며 변증법적으로 형성된 전시장은 나의 눈을 감기고, 나로 하여금 볼 수 없는 것을 감지하도록 이끈다. 예언자의 말을 제외하면 작품들은 말로도 설명할 수 없고 이미지로도 그려낼 수 없는 것들이 음악처럼 울려 퍼질 뿐이다. 미약하고 가여운 반딧불이에게 보내는 유비호의 편지는 과연 수신될 수 있을까. 역사에 예민한 이 예술가가 띄운 미세하고 유동적인 작은 불빛들은 한없이 서정적이기만 하다. ■ 최연하

Vol.20181130i | 유비호展 / RYUBIHO / 劉飛虎 / video.photography