- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

☉의 소묘

한주희展 / HANJOOHEE / 韓周熙 / painting 2017_1007 ▶ 2017_1018

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20130830a | 한주희展으로 갑니다.

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 11:00am~05:30pm

갤러리 한옥 GALLERY HANOK 서울 종로구 북촌로11길 4(가회동 30-10번지) Tel. +82.(0)2.3679.3424 galleryhanok.blog.me www.facebook.com/galleryHANOK

식(識)의 수레 ● 한주희의 작업을 처음 본 것은 2003년 개인전 『최면버스』展에서였다. 미술원 교내 갤러리에서 짧게 열린 전시였으나 제목만큼 꽤 강렬한 작품들이었기에 오래동안 기억하고 있다. 그후 한동안 그의 작품을 접할 기회가 없었다가 20171007d년 개인전 『씨앗의 성품 - 2, 4, 6, 9, 6, 4, 2 - 물보라의 경계선』展을 보게 되었다. 오랜만에 전시 소식을 듣고 찾아갔었는데, 10년 사이 작업 스타일이 완전히 변한 것을 한눈에 알 수 있었다. 남다른 에너지를 가진 작가라는 생각은 바꿀 필요가 없었지만 그사이 한주희는 작업 앞에서 자신을 조절하는 태도가 달라진 것 같았다. 그리고 다시 몇 년 간 소식을 모르고 지내다가 2016년 가을, 하이트컬렉션의 회화 그룹전 『트윈픽스』展에 그가 참여하게 되면서 다시 만나게 되었다. 드문드문 만나서 일까? 그때까지는 서로 작업에 대해 긴한 이야기를 나누지 못했다. ● 아마도 2015년 봄, 가평 설악 작업실에서 처음으로 긴 대화를 나눴던 것 같다. 그날의 기억을 더듬어 보자면 나는 그의 예전 작업에 대해 여전히 강한 향수를 가지고 작업실에 찾아 갔었고, 시간이 지난만큼 작업이 변모한 그는 근작에 대한 이야기를 하고자 했다. 한편으로는 서로에 대한 탐색과 이해의 시간이기도 했는데, 나는 대화 내내 그의 페이스에 말려들고 싶지 않았으나 뭔가 예상치 못했던 대화가 계속 이어지면서 묘한 기분이 든 그런 하루였다. 그리고 올해 8월말 다시 그의 작업실을 찾아갔을 때 이번 개인전을 위한 작품들이 모두 완성되어 있었다. 이미 출품작 선정을 완료했을 뿐만 아니라 디스플레이 계획까지 거의 확정한 상태였다. 그날 나는 그의 개인전 계획에 대한 설명을 들으며 또 한편으로는 좀 오래동안 작품을 들여다보고자 했다.

- 한주희_'식(識)'의 수레(A Wheel of Consciousness)_ 면천에 먹, 한국화 물감_130.3×97cm_2016

그로부터 한달이 지났다. 생각의 진전은 없이 야속하게 시간이 흘렀다. 그림, 언어, 관념과 같은 개념들이 머리 속에서 이리저리 옮겨 다니기만 했다. 쉬이 잡히지 않는 무언가를 잡아보겠다고 허공에 손을 휘젓는 기분이 종종 들었다. 그럴수록 작업실에서 촬영해온 사진들을 보며 작품에 대한 생각에 집중하고자 했으나 어쨌거나 글을 시작하는 것은 쉽지 않았다. ● 현재 한주희가 드로잉 작업으로 다루는 것을 한 글자로 대표할 수 있다면 '식(識)'이라고 할 것이다. 그는 '식'을 앎(지식)이자 의식 또는 인식으로 파악한다. 지식, 의식, 인식 모두 '식(앎)'이니 우리 안에서 일어나는 작용이겠다. 그런데 한주희는 이 식에는 '무의식적 앎'이 원인으로 있으며 그 위에서 일어나는 의식의 흐름을 자신의 드로잉의 대상으로 여긴다. 그는 '의식 깊은 곳의 지도'(2017)라는 스테이트먼트에서 "드로잉은 이성적이고 논리적인, 혹은 감성적이고 직관적인, 질문과 분석의 사고 작용 이면의 '무의식적 앎'을 원인으로 한, 행위와 관조, 몰입이 함께 함으로 하나가 되어 드러난다"고 하였다. 또한 드로잉의 대상은 '의식의 흐름'이고, 결과물은 '의식의 지도'라고도 하였다. 나는 그의 '식'에 대한 글을 읽으며 처음에는 철학의 오랜 화두인 '노에시스'와 '아이스테시스'가 떠올랐다. 지성 또는 이성적 사고를 지칭하는 노에시스와 감성이나 감각적 경험을 가리키는 아이스테시스 말이다. 그러나 곧 한주희가 말하는 '식'은 서양 철학이 말하는 의식, 인식 개념보다는 불교의 유식학(唯識學)을 바탕으로 이해해야 하지 않나 하는 생각을 하게 되었다. 특히나 그의 드로잉을 오래 동안 들여다 보면서는.

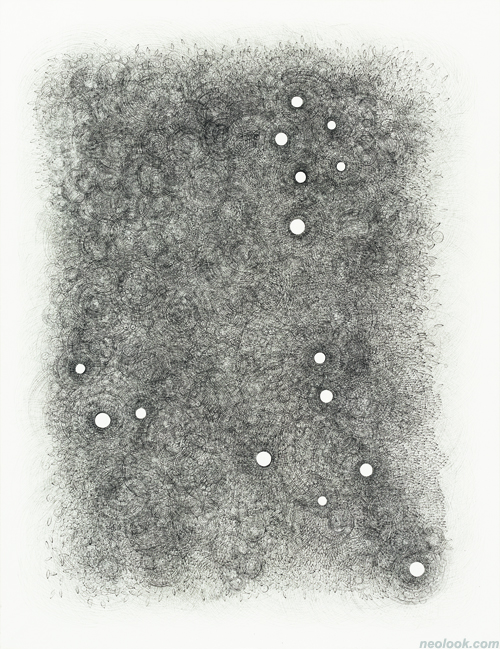

- 한주희_◯ 의 소묘01_면천에 먹_97×130.3cm_2016

- 한주희_◯ 의 소묘04_종이에 먹_97×130.3cm_2016

감히 불교 철학에 대해 일자무식인 내가 유식학을 쉽게 꺼내 말할 자격이 있을까 싶지만 한주희의 드로잉에 좀더 가까이 다가가는 방법이라 생각하므로 짧게 인용 언급하면, 불교에서 '식'은 눈(眼), 귀(耳), 코(鼻), 혀(舌), 몸(身), 뜻(意) 등 6근(根)이 물질(色), 소리(聲), 향기(香), 맛(味), 감촉(觸), 법(法)의 여섯 가지 6경(境)을 대할 때 생겨나는 작용이다. 6근, 6경, 6식은 서로 연관 속에 존재하며, 제6식인 의식은 안식, 이식, 비식, 설식, 신식의 전5식을 통괄한다. 이 6식에 비견하여 무의식의 세계라 할 수 있는 제7식인 말나식과 제8식인 아뢰야식이 있다. 아뢰야식은 무의식의 바다로 모든 종자를 갖춘 가능성의 바다다. 신라의 원효는 아뢰야식이 선악을 포용하는 거대한 바다와 같으나 말나식은 자의식에 의해 좌우되고, 6식은 탐내고 성내고 어리석음으로 나타나게 되는 생멸적 작용을 거듭한다고 설명하였다. 1) 따로 물어본 적이 없기에 나는 한주희가 불법을 공부하는지는 알지 못한다. 그러나 그의 드로잉으로 국한하여 생각해본다면 그는 지난 수년 동안 거의 매일 같이 수련 하듯 먹 드로잉을 해왔다. 그의 한지에 세필로 그려나가는 선묘는 어떤 사물을 묘사하거나 무엇을 설명하는 드로잉도 아니다. 어떤 핵에서 출발하여 세포가 뻗어 자라나는 듯, 바람에 흩날리는 꽃잎들인 듯, 아니 그 무엇으로도 규정이 안되나, 분명한 것은 상념이 가득한 상태에서는 그려지기 어려운 그림들이라는 점이다. 즉 세필을 쥐고 있는 몸과 바라보는 눈, 그리고 그 순간의 정신이 오롯이 하나로 작용할 때 가능한 그림. 만약 이 그림들이 어떤 대상에 대한 인식, 지각에서 출발한 것이라면 현상학과 연결 지어 볼 수도 있을 것 같다.

- 한주희_◯ 의 소묘02_종이에 먹_145.5×112.1cm_2016

- 한주희_◯ 의 소묘03_종이에 먹_145.5×112.1cm_2016

그러나 한주희는 이 무한반복적인 선묘를 통해 의식 아래 좀 더 깊은 무의식에 대해 관조하고 있으며 다음과 같이 말한다: "... 지금까지 무의식의 영역은 개인마다 특수성을 띄고, 개인의 역사, 내적 콤플렉스, 정신 작용 등이며 보편적인 언어로는 정리가 불가능한, 모호한 영역으로 알려져 있다. ... 그 무의식의 지점에서 조금 더 깊게, 한 단계 더 진입할 경우 내가 본 무의식의 세계는 매우 보편적, 규칙적, 질서정연한 세계였다. 매우 보편적이고 질서정연한 무의식의 세계, 질서정연한 프랙탈과 같은 규칙성, 그것을 움직이는 힘의 근원에 대한 의문 자체가 답이 되어 여기 현존의 흐름으로 발현된다." 2) 이렇게 다년간 매일 같이 진행한 선묘를 그는 어느 시점부터는 좀더 큰 캔버스 위로 확장시켰다. 「O의 소묘」라고 명명한 이 드로잉 시리즈는 최근 2년 동안 집중적으로 장지 또는 면천에 세필로 그린 것으로, 군데군데 비워 놓은 O의 영역으로 인해 북두칠성 등 밤하늘의 별자리를 품은 것 같기도 하며 그 주변으로는 우주의 수많은 별을 품고 있는 듯하다. 여기서 O은 그 스스로도 공이라 부를지, 아니면 오, 영, 이응, 구, 동그라미 등 무엇으로 부를지 규정해 놓지 않은 기호이다. 그런데 그의 드로잉이 수많은 동그라미들과 점, 곡선 선묘를 통해 구축되나 동시에 비움으로 인해 O이나 별자리를 가리키기도 한다는 점에서 O은 채움과 비움을 동시에 의미한다고 할 것이다. 즉 의미상으로는 불교의 '공(空)' 개념에 가깝다. 그러나 한주희는 'O'의 이름은 발화자의 인식에 따라서 불려지게 된다고 말한다. 그는 이번 전시를 위한 작업노트에서 "이름과 대상이 순간적으로 하나가 되기도 하고 때로는 불려진 'O'의 이름은 이름일 뿐, 'O'의 실체는 이미 달아나 버리기도 한다. 우리는 인간이 아직 주체가 아니고, 자연이 아직 객체가 아니었던 오래 전, 주체와 객체가 확연하지 않았던 때 그저 봄으로써, 들음으로써, 느낌으로써 말로써 표현하지 않아도 되는 그대로 그 대상의 본질을 알게 되는 그런 시절이 있었다.

- 한주희_◯ 의 소묘05_종이에 먹_130.3×324.4cm_2017

- 한주희_◯ 의 소묘06_캔버스 틀, 숯_2015~7

그리고 인간의 이성이 주체가 되어 세분화된 이름과 명명들이 생기며 이름과 이름 사이에 관계와 의미들이 넘쳐나는 시절로 인류는 변화되었다"고 하였다. 3) 발터 벤야민은 '언어 일반과 인간의 언어에 대하여'(1916)라는 글에서 언어는 그 언어에 상응하는 정신적 본질을 전달하는데, 이 정신적 본질이 언어 속에서 전달되는 것이지 언어를 통해서 전달되는 것이 아니라는 것을 아는 것이 핵심이라고 하였다. 즉, 모든 언어는 자기 자신을 전달하는데, 언어는 자기 자신 속에서 전달되며, 언어는 가장 순수한 의미에서 전달의 '매체'이다. 특히 그는 순수하게 자신만을 전달하는 언어를 이름이라고 하였고, 이름은 그것 속에서 언어 자체가 스스로를 절대적으로 전달하는 무엇이라고 하였다. 그에 의하면 인간은 사물에 이름을 부여함으로써 그 사물을 인식하고, 사물을 명명하는 행위와 그 사물의 정신적 본질을 아는 일은 원래 하나다. 4)그러나 한주희의 'O'처럼 기호, 즉 문자 언어를 음성 언어로 발화할 때는 발화자가 이 기호를 무엇으로 인식하느냐에 따라 그 이름이 만들어진다. 발화 이전의 잠재된 세계에서는 이것은 형상으로만 존재했을 것이다. 그렇다면 우리는 'O'의 발화의 시점을 언제로 보아야 하는 것일까? 언뜻 한주희는 발화를 모두에게 열어 놓은 것처럼 보이지만 나는 한주희가 그리기 시작한 순간 이미 'O'은 발화되었다고 생각한다. 형상을 그리는 것은 형상을 인식하는 것이다. 그가 형상을 그릴 때 그는 오롯이 이 형상만을 인식했을 것이다. 다만 그는 그보다 좀더 깊은 내면, 즉 무의식의 세계를 상정했고, 'O'의 소묘가 반복되면서 어느 순간 규칙적이고 질서정연한 순간을 인지하게 되었을 것이다. ● 한편, 한주희는 이번 전시에 소묘 뿐만 아니라 대숯으로 만든 「O의 소묘」를 전시한다. 나는 2년 전쯤 설악 작업실에 찾아갔을 때 이 숯을 처음 보았다. 그때 그는 작업실 한 켠을 차지하고 있는 숯더미를 가리키며 이 숯으로 전시를 하고 싶다고 말하였다. 그때 나는 숯과 그의 소묘의 연관성을 그다지 느끼지 못했고, 회화하는 사람이 왜 조형물을 만들고 싶은 걸까 하는 생각에 그쳤다. 그러나 작가는 속이 텅 빈 대나무를 가열해 만든 숯의 절단면은 'O' 그 자체임을, 인간의 명명으로만 존재할 것 같은 'O'가 이미 자연 속에 수없이 존재하는 것임을 말하고 싶었던 것 같다. 특히나 그 자연의 'O'가 긴 시간과 불을 인내한 것이라면 인간의 'O'는 미미한 것일 수도 있다.

- 한주희_☉ 의 소묘_종이에 먹, 한국화 물감_72×60cm_2017

- 한주희_물보라의 경계선_캔버스에 오일 파스텔, 거울_193.3×130.3cm_2013

숯 외에 그가 사용한 인상적인 재료로는 거울을 들 수 있다. 「물보라의 경계선」(2013)처럼 이미 몇 년 전부터 거울을 작업에 사용한 그는 이번 전시에서는 「물방울에 비친 태양」(2016-2017)이라는 작업에 파편화된 거울을 사용했다. 그는 끊임없이 물을 거울에 빗대는데, 그 수면은 고요하기보다는 파장을 일으키는 중이다. 또 이 날카롭게 갈라진 수면은 태양을 비추기도 하고, 우리 자신을 비추기도 한다. 붉은 태양이 한 없는 집중과 반복, 그리고 비움으로 이뤄진 세계라고 한다면 이를 다시 깨버리는 거울은 그 세계조차 여전히 불완전한 것으로써 다시 쉽게 파편화 될 수 있음을 보여준다. ● 이번 전시에는 먹색과 적색만 존재한다. 먹색이든 적색이든 모든 그림이 단색이지만 「식(識)의 수레」(2016)에서만 두 색이 공존한다. 나는 이 그림이 한주희의 다음 행보를 암시한다고 생각한다. 즉, 회화다. '맹서(盟誓)는 많이 하지 않으나 만일 어렵게 약속하고 나면 바위에 그림을 그리듯 죽어도 버리지 않으리'라던 「붉은 마음」(2011)이 5년의 시간을 보내고 「식(識)의 수레」가 되었다. 그리고 그 식(識)은 붉다. 그는 한동안 '공(空)'에 매진했고 앞으로도 좀더 매진할 것으로 보이지만 그것은 다시 색(色)이 될 것이다. 어쩌면 나 자신은 불교의 깊은 사상을 단편적으로 이해하고 하는 말일 수도 있으나, 그리고 늘 물질에만 머물러 있는 나는 그의 'O'에 앎을 다하지 못하겠지만, 회화는 환영이자 물질이며 물질의 세계에 머물러야 가능하다고 생각하기 때문이다. ■ 이성휘

Vol.20171007d | 한주희展 / HANJOOHEE / 韓周熙 / painting