- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

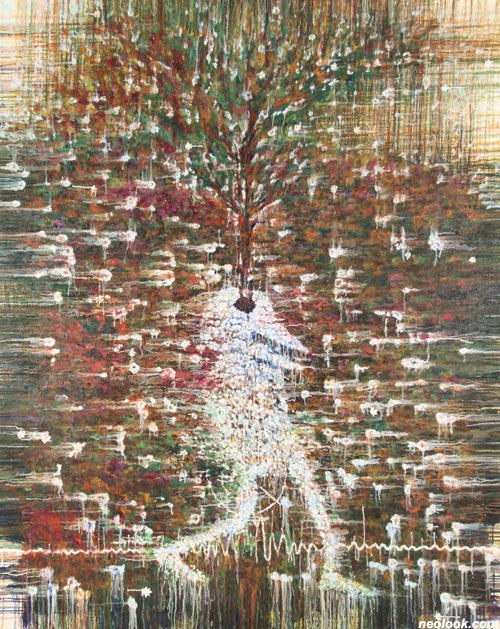

나와 대상의 존재에 대한 물음

안순천展 / AVRIN AN / 安淳天 / painting 2015_0819 ▶ 2015_0825

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20120711a | 안순천展으로 갑니다.

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 10:00am~06:00pm / 주말_10:00am~05:00pm

갤러리 우림 GALLERY WOOLIM 서울 종로구 인사동 10길 18(관훈동 30-27번지) Tel. +82.2.733.3788 blog.naver.com/artwoolim

나와 대상의 존재에 대한 물음 ● 3월 중순, 뉴스를 보니 봄이 와서 덥다고들 아우성이다. 나들이객들이 도시를 빠져나가는 행렬이 이어지고 옷차림은 반팔을 입은 모습도 적지 않다. 그러나 내가 지내는 곳은 산 그림자가 지는 계곡이다. 긴팔 옷에 겉옷까지 걸쳐 입은 나는 더운 날씨라고 호들갑을 떠는 뉴스를 이해하지 못한 채, 비탈진 계곡의 능선을 따라 하얗게 쌓인 눈을 보며 몸을 움츠린다. 겨울과 봄의 경계는 언제부터인가? ● 다음 날 아침 따스한 햇살이 비추자 양지쪽에 쌓인 눈이 녹기 시작한다. 오후에 다시 보니 햇빛이 드는 부분은 눈이 녹았는데, 나무 아래 그늘진 부분은 녹지 않고 남아 있다. 남아 있는 눈의 흔적이 묘한 모습이다. 어린아이 둘이서 그 모습을 보고 하나가 '사람'같다고 하자, 그 옆의 아이는 '새'라고 한다. 내게는 '해골'처럼 보이기도 한다. 어째서 같은 대상이 보는 사람의 시각에 따라 각기 다르게 보이는가? 하루가 지나서 그 곳을 보니 모두 사라져 버렸다. 내가 어제 보았던 것은 사람이었을까, 새였을까, 해골이었을까? 모두 아니었다. 그것은 눈이었고 지금은 녹아서 존재하지 않는 것이다. 그것이 무엇이었든 간에 지금은 전혀 존재하지 않는 것일까? 그것은 내 마음 속에는 남아 있으며, 그것들을 구성했던 미립자들은 어딘가에 존재하고 있을 것이다. 또한 그것이 녹은 물을 새가 마신 뒤에 알을 낳는다면 정말로 새가 될 수도 있지 않을까?

- 안순천_동굴 속 채송화 같은 것_캔버스에 유채, 젯소, 흙, 낙엽가루_227.3×181.8cm_2014~15

- 안순천_저녁비, 흑탕물, 낙엽_캔버스에 유채, 젯소, 흙, 낙엽가루_91×91cm_2014~15

겨우내 얼음과 눈으로 덮였던 냇물의 가장자리가 녹기 시작한다. 아직 덜 녹은 얼음 사이로 둥그런 돌과 기다란 돌이 모습을 드러내고 있다. 둥그런 돌은 사람의 머리를 닮았고, 기다란 돌은 몸통을 닮았다. 같이 놓인 나뭇가지와 갈대의 파편은 팔과 다리를 닮았다. 이들은 마치 사람의 모양을 연상시킨다. 시선을 그 옆으로 옮겨 본다. 그 곳 역시 둥그런 돌과 기다란 돌도 있으며, 네모와 삼각형 모양도 있고, 나뭇가지와 마른 잎들도 있다. 하지만 그들은 제 각기 흩어져 있거나 비례가 맞지 않아서 사람의 형태가 연상되지 않는다. 머리와 몸은 있는데 팔과 다리가 없는 모습, 모두 있지만 어떤 부분이 지나치게 찌그러진 모습 등 여러 가지 형태들이 분포되어 있다. 어디부터 어디까지가 사람의 형태이고, 나머지는 아닌가? 한편 우리 사회에도 다양한 사람들이 있다. 어떠한 조건을 갖추고 있어야 인간인 것이며, 거기에서 벗어나면 사람이 아닌가? 그런데 왜 그 조건에서 벗어나는 인간이 존재하는가? ● 5월의 숲 속 산책로를 걸으며 발끝에 뭔가 걸리적거리는 느낌에 땅을 내려다보니, 여기저기서 수많은 풀들이 솟아나고 있다. 얼마 전까지만 해도 얼어붙은 땅에는 아무것도 없었는데, 본격적으로 봄이 무르익으니 다양한 풀들과 꽃들이 나타나고, 앙상했던 나무들 또한 새 가지가 뻗으며 잎이 자라나고 있다. 이어서 보이지 않던 벌, 나비 등의 갖가지 곤충들이 마술처럼 나타나고, 추운 계절을 견뎌 낸 다람쥐와 산새 등도 먹이가 풍성해서인지 신이 난 듯 뛰어다니고 날아다니며 재잘거린다. 겨울풍경과 여름을 향한 풍경의 대비는 과연 이곳이 동일한 장소가 맞을까 하는 의구심이 들 정도로 다른 세계처럼 느껴진다. 어째서 세계는 고정된 상태로 정지해 있지 않고 끊임없이 변화되어 가는가? 또한 왜 반복되고 있는가?

- 안순천_낙엽, 나뭇가지, 돌, 흙, 눈_캔버스에 유채, 젯소, 흙, 낙엽가루_65.1×90.9cm_2014~15

평소보다 느지막이 산책을 나섰다가 예상보다 빠르게 해가 지는 숲길을 돌아 올 때가 있었다. 갈 때는 평소에 봐 왔던 대로 익숙한 모양의 숲이 편안한 느낌으로 다가온다. 숲 속의 곤충들과 새들의 소리도 정겹게 들려온다. 그러나 돌아오는 길에 날씨가 흐려지자 갑자기 어둠이 밀려온다. 주변을 둘러보니 마치 공포영화에서 나오는 장면처럼 시커먼 실루엣이 여기저기에서 다가오는 듯하다. 풀벌레와 새의 소리, 심지어 나뭇잎이 스치는 소리조차도 밝을 때와는 달리 오싹하게 느껴진다. 같은 장소를 지나가고 있음에도, 아까는 느긋하게 평온함을 즐겼는데 지금은 밀려오는 두려움에 쫓기듯 걸음을 재촉한다. 빛이란 무엇이기에 그것이 있음과 없음에 따라 이토록 상반된 느낌을 주는가? ● 햇살이 따가운 여름, 계곡의 폭포가 흐르는 곳을 지나며 떠들썩한 소리가 나는 곳을 보니, 나들이객들이 물놀이를 하며 즐거워하고 있다. 불과 몇 달 전만 해도 얼음이 얼었던 저 곳은 개미 한 마리 얼씬거리지 않았는데, 이제는 도시에서 사람들이 계속 몰려들고 있다. 왜 인간은 자연에서 도시로 이동해 갔으며, 또한 도시에서 자연으로 몰려가는가? 왜 자연은 자신을 파괴시킬 인간을 탄생시킨 것일까? 어디까지가 자연이고, 어디서부터가 인간인가?

- 안순천_찌그러진 돌, 세 개의 줄기를 가진 풀, 그림자_ 캔버스에 유채, 젯소, 흙, 낙엽가루_145.5×112.1cm_2014~15

- 안순천_퇴비가 되어가는 낙엽_캔버스에 유채, 젯소, 흙, 낙엽가루_162.2×112.1cm_2014~15

울긋불긋 화려한 색을 뽐내던 가을의 단풍들도 비가오고 바람이 불자 나무에서 떨어지고 쭈글쭈글해진다. 여름내 풍성하던 초목은 군데군데 구멍이 뚫리며 말라가고, 존재감을 만끽하며 숲속을 누비던 곤충들과 동물들도 하나 둘 시야에서 사라져 간다. 나는 그들에게서 동병상련의 감정을 느낀다. 나 또한 언젠가는 사라져갈 것이다. 우리는 왜 사라지는가? ● 몇 년 전이던가, 인생의 허무함을 느끼며 겨울 산에 올랐다. 온통 흰 눈으로 덮인 언덕배기를 지나던 중 지쳐서 주저앉았는데... 바로 옆에 낙엽 하나가 말라비틀어진 채 앙상한 가지에 붙어 있었다. 주변의 다른 낙엽들은 눈 밑바닥에 묻혀 있으므로, 그리고 지금은 눈보라가 치는 엄동설한이므로, 그도 역시 존재하지 않아야 함에도 불구하고... 지금 여기 내 눈앞에 매달려 있는 것이다! - (없어야할 대상이) 없지 않고 있다는 것! - 예상 밖의 놀라운 체험이었다. 나와 저 낙엽... 우리는 왜 존재하는가? ● 달빛이 유난히도 밝게 비추던 밤, 주위를 둘러보니 대지가 눈부시게 빛났다. 발밑을 내려다보니 돌멩이, 낙엽, 풀벌레 등이 쏟아지는 달빛을 받으면서 자신의 존재감을 발산하고 있었다. 다시 하늘을 보니, 별빛들도 함께 쏟아지고 있었다. 이 순간만큼은 지구상에 존재하는 우리 모두는 저 너머 까마득한 거리에서 우주공간을 달려온 별빛들과 연결되어 빛나고 있는 존재들인 것이다. 그러고 보니 우리 지상의 존재들은 평소(낮)에도 역시 별빛과 연결되어 있음에도, 태양빛 때문에 느낄 수 없었던 것이다! 한 쪽으로 지나치게 치우친 밝음은 그에 못지않은 또 다른 소중한 밝음을 가려서 도리어 볼 수 없게 만드는 것인가?

- 안순천_둥근 돌, 기다란 돌_캔버스에 유채, 젯소, 흙, 낙엽가루_116.8×72.7cm_2014~15

* 나는 왜 존재 하는가? 내가 바라보는 대상은 왜 존재하는가? - 나와 내가 바라보는 대상은 어디에서 분리되며, 한편으로 연결되는가? - 무의미한 대상이 의미가 발생하는 지점은 어디인가? - 개체적 대상의 존재감은 어떻게 드러나게 되며, 또한 사라지게 되는가? 나는 이러한 질문을 나와 마주했던 자연물을 대상으로 표현해 보았다. ■ 안순천

Vol.20150819c | 안순천展 / AVRIN AN / 安淳天 / painting