- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

가장 푸른 곳 The Bluest Scene

김윤수展 / KIMYUNSOO / 金潤秀 / installation.painting 2011_0902 ▶ 2011_1003

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20080523b | 김윤수展으로 갑니다.

초대일시 / 2011_0902_금요일_05:00pm

입장료 / 1,000원

관람시간 / 11:00am~06:00pm

갤러리 소소 GALLERY SOSO 경기도 파주시 탄현면 법흥리 1652-569번지 예술마을 헤이리 Tel. +82.31.949.8154 www.gallerysoso.com

원을 그리는 풍경의 지도 ● 작가, 사람을 알아간다는 것이 생각해보면 어렵고 복잡하다. 함께 사는 동인도 함께 일하는 지인도 더불어 어울리는 작가들도 계속 새로운 면모를 발견하며 내 삶의 켜와 기억의 저장고에 층층이 쌓여가고 있다. 그 관계를 통해 서로의 자양분을 주고받는다. 나에게는 설레는 마음으로, 그리움으로 자리매김한다.

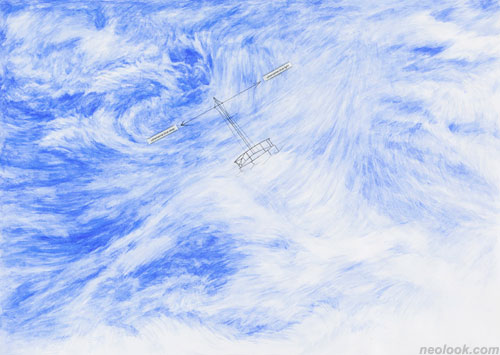

- 김윤수_파노라믹 아이-'가장 푸른 곳' 순간이동장치 Panoramic Eye-Teleport Device to 'The bluest scene'_종이에 연필_39×54cm_2010_부분

- 김윤수_나는 구름 짙은 산을 걸어간다 I am walking in clouds on the Mountain_비닐, 쌓기_31×39×18cm, 57×64×35cm, 48×59×28cm_2010~11

김윤수는 어릴 때 그리는 것 속에 파묻혔다고 했다. 그리는 것 밖에 몰랐고 사는 것이 그리는 것이라 여겼다. 그리는 것이 곧 삶. 그 순수함은 자기의 정체성을 파고들기 위해 문학과 사색에 빠져들었고, 자연과 인간 그리고 사회를 통해 어차피 겪어야 할 번민, 갈등 등의 인간살이를 통해 세상을 알아간다. 여기서 '절실함'이라는 의미가 그의 몸속에서 자생하게 되었고 삶과 작업이 연동되는 순간 열정을 피어오르게 한다. 그 수많은 감정들을 통해 사물은 일상에서 정신적인 것으로 이어지고 조각이 가지는 정통성의 견고한 틀을 깨며, 일상적인 재료들을 자기의 본능으로 끌어들여 오브제와 그의 정체성과의 내밀한 이접을 통해 다양한 모양체와 정신적인 부산물들을 계속 펼쳐나간다. 그의 손은 엄청난 노동력과 집중력으로 그리움을 그리고 시를 그리며 무한을 그린다. 무한의 존재는 부재하는 것들과 흩어지는 것들 사이에서 혼재하며 작가의 사유로 스며들어 다른 상상들로 거듭난다. 이것이 그에게 있어서 삶의 기록으로, 풍경으로 쓰여 진다.

- 김윤수_전망-그녀의 바다에서 그의 하늘까지:그녀의 산과 그의 구름사이 View- From her sea to his sky : between her mountain and his cloud_종이에 울트라마린 과슈, 연필_54×39cm_2010

- 김윤수_표류-울트라마린 라이트~울트라마린 딥 Drift-Ultramarine light~Ultramarine deep_종이에 울트라마린 과슈, 연필, 울트라마린 라이트와 울트라마린 딥 라벨 콜라주_39×54cm_2011

김윤수의 시선은 벽 너머 '저편'의 공간으로 아득하게 펼쳐진다. 그 대상은 추상적이며 생각에 따라 무한히 수를 가질 수 있다. 그의 사유하는 움직임에 따라 삶은 이동하며, 그 구멍들을 향해 화두 속에 품고 있는 계속된 되새김질은 절심함을 낳는다. 절실함은 그의 삶과 작업을 지탱하는 이유이며 힘으로 작용한다. 그리고 저 너머의 장(章)을 건너갈 때 간지(間紙)가 된다. '간지'라 함은 그에게서 아무것도 아닌, 그렇지만 존재할 수밖에 없는 사이 공간, 즉 수평적 공간을 의미한다. 사이 공간은 숨을 쉬고 사유하며, 만물이 소생하는 이상을 꿈꾸는 공간이기도 하다. 누구에게나 삶은 쉽지 않은 고행의 연속이다. 그 끝은 단언할 수 없지만, 마치 길 찾기 하는 수도승처럼 매듭진 어떤 '관계'를 풀기 위해 무단한 '애씀'은 그저 한없는 무한풍경, 다름 아니다. 그 무한풍경을 담아내고자 한없는 발걸음을 하얀 여백에 밟고 쓰고 지우고 내리는 과정을 거쳐 그가 사유하는 나름의 정도에 다다랐다. 그렇게 쌓여지거나 그려진 모양의 바람결의 움직임을 보고 있노라면 한편의 침묵의 '시(詩)'나 침묵의 '도(道)'를 읊고 있는 스스로를 알게 한다. 그 시는 침묵을 지키고 있지만 보여 지는 것 이면에 울림을 저장하고 있다. 그 울림은 보는 이의, 듣는 이의, 말하는 이의, 사유하는 이의 주변에서 서성이다 이내 심연 속으로 파장을 일으킨다. 작가에게 그 울림은 원을 그리게 한다. 그리고는 마음을 그리며 세상과 조율한다. 펼쳐놓은 세상을 보니 구름에 날개 꽃을 달았다.

- 김윤수_松下問童子 言師採藥去 只在此山中 雲深不知處 소나무아래 동자에게 물으니 스승은 약초 캐러 가셨다네 다만 이 산속 어딘가에 계시련만 구름 깊어 계신 곳을 모르겠네(가도賈島의 시)_종이에 펜글씨_56.5×76cm_2010_부분

- 김윤수_잊혀지지 않는 마음 Unforgettable Mind_(별로 그린 글씨) 벽지에 금색 펜, 나무_가변크기_2011

그의 작업은, 삶은 유목인들처럼 접이식 같은 모양을 하고 있다. 그는 마음 한 구석, 세상의 자연이치에서 파생되는 경계의 여러 지점들을 주시하고 있다. 표면과 깊이, 벽과 무한, 명료함과 흩어짐 그리고 삶과 죽음, 현실과 이상, 안과 밖, 이성과 감성, 사람과 자연, 아날로그와 디지털 등의 경계에서 중심을 잃지 않으려 한다. 태풍의 눈처럼, 히말라야 봉우리의 끝 지점처럼, 블랙홀처럼, 땅과 하늘 사이의 구름처럼 자신의 마음을 그 고요 속에 두고 싶어 한다. 하지만 세상의 한 편에서는 '그'처럼 보지 못한다. 김윤수는 1999년부터 지인들로부터 지문을 모아 그들로부터 받은 삶의 생각들을 각자의 고유한 지문의 모양을 따라 기록하고 있다. 삶의 파장을 닮은 지문의 순환처럼, 발모양을 쌓아가는 등고선의 켜처럼, 마음을 그리듯 개개인의 지도를 그리듯, 결국 '끝(발바닥)과 끝(히말라야 봉우리)은 닿아있다'는 의미를 증명시키듯이 김윤수는 삶과 평행선상에서 작업을 하고 있는 것이다. ■ 이관훈

Vol.20110903h | 김윤수展 / KIMYUNSOO / 金潤秀 / installation.painting