- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

L I N G E R

이예린展 / LEEYELEEN / 李藝粼 / installation.video.drawing 2010_0120 ▶ 2010_0205 / 월요일 휴관

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20090302c | 이예린展으로 갑니다.

초대일시_2010_0120_수요일_06:00pm

관람시간 / 12:00pm~06:00pm / 월요일 휴관

갤러리 175_GALLERY 175 서울 종로구 안국동 175-87번지 안국빌딩 B1 Tel. +82.2.720.9282 blog.karts.ac.kr/gallery175

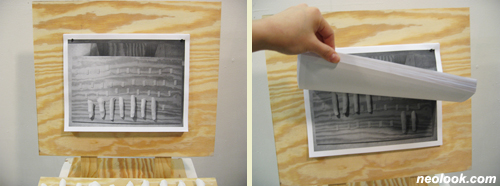

비가 오고 난 뒤, 빗물이 고인 웅덩이의 반사된 풍경을 거꾸로 하는 사진작업 연작으로 활동하고 있는 이예린의 설치와 영상, 평면 작업이 전시된다. 여기를 의심하며, 바라본 저 너머의 세계 ● 우리가 존재한다고 생각하는 이 시공간은 보편적인 '유일한' 세계인가? 아니면 그 끝을 상정할 수 있고, 나아가 그 너머의 세계 역시 존재하는 '다중'의 세계, 즉 셀 수 없이 많은 세계 중의 하나인가? 대부분의 사람이 그 끝을 육안으로 확인할 수 없기에 우주의 유한성과 그 한계를 잊고 살아가지만, 저 끝 너머에 우리가 육안으로 확인하지 못한 또 다른 세계가 있음을 알고 있다. 어쩌면 저 너머의 세계에는 현재 우리의 삶을 종속하는 강력한 법칙이 무용지물일지도 모른다. 그곳에는 그곳의 법칙이 있기 마련이다. 그렇다면 이 세계에서 절대적이라고 생각하는 모든 것은 특정 공간(시각)체계에서만 절대적일 수 있다. ● 이예린 역시 육안으로 확인하지 못한 저 너머의 세계에 눈을 돌리면서 작업을 시작한다. 초기작이면서 현재까지 의미를 유지하는 작품으로는 「발밑 세상에의 노크」(2002)를 들 수 있다. 이 작업은 특별한 서사가 없다. 동일한 의미의 층위를 가진 이미지가 반복적으로 제시될 뿐이다. 그러기에 「발밑 세상에의 노크」는 영상이라기보다는 이미지에 가깝다. (이후 「After the Rain」연작에서 이예린은 이를 바탕으로 영상에서 반복되는 이미지들은 정지된 사진으로 치환한다.) 화면은 간단하다. 농구공이 바닥에 튕기면서 리듬을 형성하고, 이를 바탕으로 불특정한 사람들이 걷고 있다. 누가 그곳을 걷고 있는지는 중요하지 않다. 그저 사람들이 걷고 있을 뿐이다. 3분이라는 짧은 시간임에도 다소 지루한 이 작업이 관객을 사로잡는 지점은 두 가지이다. 하나는 친숙한 것을 낯설게 보는 카메라의 시선이고, 또 하나는 불규칙한 소음처럼 들리지만, 화면의 리듬을 규정하는 바닥에 튕기며 울리는 농구공 '소리'이다. 이 두 지점은 작가의 이후 작업의 핵심을 이루는 두 축이다. 절대적인 것에 대한 의심 ● 우선, 「발밑 세상에의 노크」의 카메라 시선은 작품 제목에서도 유추할 수 있듯 '발밑 세상'이다. 이는 단순히 카메라의 시선이 발밑으로 향한 것만을 이야기하는 것이 아니다. 화면의 위․아래가 역전되어 발밑 세상이 화면 중심을 이루며, 실재(걷는 사람)와 허구(바닥에 비친 걷는 사람의 이미지) 역시 역전된다. 즉, 위에 있어야 할 것들이 아래로, 아래에 있어야 할 것들이 위로 역전되면서 자아내는 배반의 시선이 관객을 사로잡는다. 발 딛는 혹은 믿는 세상을 의심하는 행위이며, 저 너머의 세계를 노크하고자 하는 작가의 노력이다. 그렇다면 이예린은 왜 저 너머의 세계를 갈망하는가. 그것은 실제라고 생각하는 것들이 허구 일 수 있다는, 그리고 믿는 것이 믿을 수 없다는 것에 기반을 둔다. 지금 여기 세계에 대한 의심은 이후 작업에서도 지속한다. 이예린은 인식의 체계를 해체하고 재조립한다. 물론 해체와 재조립의 과정이 오브제에 가해지면서 그간 지니고 있던 의미는 상실된다. 그리나 이예린은 마치 아무 일 없었다는 듯 그것을 천연덕스럽게 제시한다. 시계 부품을 해체하고 재조립한 「뻐꾸기 시계」(2005)는 시계 부속품으로 구성된 것이고, 형상 역시 시계의 이미지와 같지만, 시간을 가리키는 기능이 상실되었다. 그러기에 그것을 시계라 말할 수 없다. 「시계되기」연작(2006~2008) 역시 같은 맥락에 놓인다. 시간은 인간이 살아가는 동안 항상 인식한다. 당연지사 우리 몸 역시 시간에 자유롭지 못하다.

- 이예린_시계되기2_단채널 비디오_00:60:00_2007

「시계되기」연작에서 이예린은 자신의 몸 자체를 시계로 환원한다. 팔은 시곗바늘이 되고, 시간의 변화는 자신의 몸을 통해 표현한다. 끊임없이 시간을 인식하고 체화했던 몸은 시간을 왜곡한다. 시간의 간격은 어긋나고, 팔은 정확한 지점을 지시하지 못한다. 이것은 「뻐꾸기 시계」와 마찬가지로 시계의 형상은 유지하고 있지만, 시계의 효용성은 상실된 상태이다. 그렇다면 우리가 절대적이라고 믿어 의심치 않았던 '시계' 그 자체 역시 완전한 것으로 판단할 수 없다. 즉 이예린의 작업이 보여주듯 어쩌면 그것 역시 시계의 형상을 유지하지만, 완벽하지 못한 그 무엇이다.

- 이예린_시계되기3_단채널 비디오_00:04:00_2008

누군가에게 소음이 누군가에는 소리 ● 일상의 불규칙한 소음을 발견하고 그들의 새로운 조화에 대한 관심은 「발밑 세상에의 노크」뿐만 아니라 또 다른 초기작인 「버려진 첼로의 불평」(2003)에서도 발견할 수 있다. 작가는 약간의 흠으로 기능을 상실한 것으로 판단되어 누군가가 버린 첼로를 발견한다. 그러나 작가가 보기에 그 첼로는 여전히 소리를 잘 낼 수 있는데 버려졌다고 불만을 토로하는 것처럼 보였다. 그래서 그 첼로가 내고 싶어 하는 불평불만을 가능하도록 제작한 것인 「버려진 첼로의 불평」이다. 물론 그 소리는 첼로 고유의 소리가 아니라 첼로의 파편이 부딪히면서 생산하는 우연적이고 임의적이다. 그러기에 소음으로 치부할 수도 있지만, 작가가 보기에는 그것이 진정 첼로가 하고 싶었던 소리라고 판단한 것이다. 일상의 세계에서 소음이 그 첼로이고, 처한 세계에서는 소리였던 것이다. 이와 비슷한 구조로 제작된 것이 「Lingering Dinner Table」이다. 테이블이 있고, 그 위에 접시, 컵, 포크, 나이프 등이 있다. 식사를 위해 필요한 도구들이기에 쓰임이 중요할 뿐 그들이 부딪히면서 내는 소리는 소음으로 인식된다. 그러나 이예린은 이들을 통해 불필요한 소음이 아닌 그들이 자아내는 소리(음악) 찾아낸다. 매일 빠지는 머리카락에 그들의 소리를 찾아준 「머리카락 악보」(2007) 역시 같은 맥락이다.

- 이예린_머리카락 악보 #7: 원이 되어_종이에 머리카락과 사진_21×29cm_2007

오브제가 스스로 발언하게 하는 작업에서도 절대적인 것에 대한 '의심'은 계속된다. 「컴퓨터 키보드」(2007)이다. 자신의 생각을 발언하기 위해 현대사회는 말보다 키보드를 자주 사용한다. 즉 입보다는 손가락이 자신을 표현하는데 용이한 신체이다. 그러기에 이예린은 「컴퓨터 키보드」에서 자판 하나하나를 자신의 손가락으로 대체한다. 그리고 그 손가락의 조합을 통해 발설하는 내용은 컴퓨터 모니터 위치에 놓인 종이에 배치된다. 자신이 사고하고 말을 하지만, 정작 그것은 손가락의 배열에 지나지 않았던 것이다. 그렇다면 내 앞에 있는 단어(문장)은 나의 언어인가? 손가락의 언어인가? 아니면 둘 다의 언어인가? 그것은 앞서 언급했듯이 개별 규칙에 따라 다르게 판단 할 수 있다.

- 이예린_컴퓨터 키보드_나무, 종이에 인쇄, 석고캐스팅_45×45×45cm_2007_부분

- 이예린_컴퓨터 키보드_나무, 종이에 인쇄, 석고캐스팅_45×45×45cm_2007_부분

이예린의 작업의 두 축은 여기를 의심하며, 저 너머의 세계를 지향한다. 여기를 의심하며, 다른 세계가 있다고 말하는 것은 해야 할 일이지만, 그리 어려운 일이 아니다. 그러나 작가는 저 너머 세계의 정체에 대해서는 지금까지는 침묵했다. 앞으로 그가 가야 할 길은 동경으로 가득했던 저 너머 세계에 대한 정체를 밝히는 것이 아닐까? 그것이 육안으로 확인할 수 없는 세계이기에 더욱더 말이다. ■ 이대범

Vol.20100120e | 이예린展 / LEEYELEEN / 李藝粼 / installation.video.drawing