- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

가족

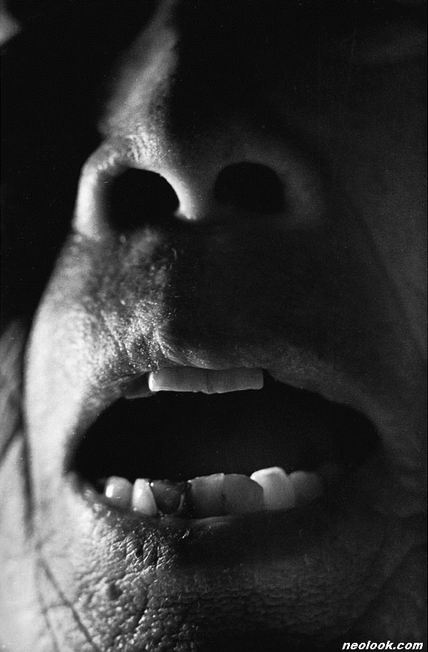

최광호展 / CHOIKWANGHO / 崔光鎬 / photography 2008_0509 ▶ 2008_0518

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20070704g | 최광호展으로 갑니다.

초대일시 / 2008_0509_금요일_06:00pm

관람시간 / 10:30am~06:30pm

노암갤러리 NOAM GALLERY 서울 종로구 인사동길 7(인사동 133번지) Tel. +82.(0)2.720.2235~6 www.noamgallery.com

'죽음'은 사진의 본질이다._롤랑 바르트 사진의 본질이 '죽음'이라는 바르트의 말은 의미심장하면서도 매력적이다. 최광호 작가의 죽음에 대한 사진을 보는 순간 떠오른 말이지만, 죽음이라는 단어에서 그랬을 뿐이지 사실 그 의미를 깊게 생각해보지는 않았었다. 바르트는 더 정확하게 사진가들에 대해서 '죽음의 앞잡이'라는 표현을 사용하기까지 한다. 물론, 그가 어머니의 죽음에서 비롯하여 사진에 대한 사유를 풀었기 때문이었을 수도 있지만, 그렇게만 보기에는 그의 생각은 너무도 엄밀하다. 그는 사진이 어떤 사물이나 인물 등이 있음에 대한 것이 아니라, '존재했음'을 담고 있다고 본다. 그리고 그 '있었음'은 사진을 보는 어느 누구도 인정하지 않을 수 없는 것이며, 게다가 거기에는 사진가가 반드시 그 곳에 있었다는 사실까지도 내포하고 있다고 말한다. 이러한 과거형을 그는 죽음이라고 말하는 것 같다.

- 최광호_늘 배고파하다_젤라틴 실버 프린트 광호타입_105.2×166cm_1978

- 최광호_할머니 요강_젤라틴 실버 프린트 광호타입_105.2×166cm_1978

일반적으로는 사진을 보면서 거기에 포착된 상황을 경험에 비추어 인식하거나 감정이입을 하지만 사진가를 인식하면서까지 보지는 않는다. 특히 자신이 찍은 사진일 경우에는 더욱 그렇다. 하지만 사진을 본다는 것은 과거의 어떤 것을 회상하는 것이라기보다는 그것이 사실이라는 것과 있었음이라는 것의 증인이 되는 것이며, 나아가 그 사진에서 사진을 찍은 사진가까지도 보게 되는 증인이 되어야 하는 것이다. 왜냐하면 사진은 정확하게 어떤 것을 포착한다기보다 현실성의 문제에 닿아있기 때문이다. 더구나 어떤 인물의 사진일 경우에는 더 그렇다. 사진은 그 만큼 그 인물이 있었음을 인정하지 않을 수 없게 하거니와, 사진가가 그 곳에 있었다는 사실까지 인정하게 한다. 그러한 점에서 죽음에 대해서라기보다도 사진가가 그곳에 있다라는 분석이 더 매력적이긴 하다.

- 최광호_장모님의 삶과 죽음의 경계선_젤라틴 실버 프린트 광호타입_300×105.2cm_2002

최광호 작가는 사진기를 눈에 국한시키는 것이 아니라 몸 전체에 비유한다. 그리고 그는 "사진기 속에서 죽음을 목격했다"고 말한다. 장인의 몸에서 영혼이 빠지기 직전에서부터 그 이후 장인의 있음이 유지되는 동안 셔터를 눌렀다. 장인, 장모의 죽음보다 훨씬 한참 전의 할머니의 죽음 앞에서도 그랬다. 하지만 이는 경험하지 못한, 실제로 살아있는 동안은 경험할 수 없는, 단지 막연한 죽음을 기록하려는 의지에서 비롯된 것으로 보인다. 하지만 동생의 죽음을 목격한 이후부터는 그의 사진에 죽음이 직접적으로 자리하게 된다. 바르트의 말을 빌자면, 그의 사진이 죽음을 본질로 하게 되는 것이다. 왜냐하면 시간의 순서로 봤을 때, 그리고 사진을 통해서라도, 동생은 자신보다는 좀 더 이후에 실존의 흔적을 남겨야 했기 때문이다. 그리고 동생의 죽음에 대한 누르기 힘든 분노가 삶에 대한 분노였음에도 삶의 성찰을 갖게 하는 계기가 되었기 때문이다. 여기서부터 그의 사진은 죽음을 본질로 삼게 되는 것으로 보인다. 다시 말해 사진이 어떤 개별적인 죽음이 아닌 그 자체 죽음이 된다고 말할 수 있게 되는 것이다. 그는 작업노트에 "장모님의 돌아가심을 파인더 안에서 또 다시 목격했던 것은 사진가로서 엄청난 행운이었다"라고 쓰고 있다. 그래서 장모님의 죽음을 목격하게 하는 사진에는 장모님만 있는 것이 아니라, 주변의 사물들도 있게 된다. 고무신, 밥그릇, 향, 가락지, 심지어 제사상에 놓인 북어도 그렇다. 여기서 중요한 건 어떤 닮음이나 사물이 어떤 것을 지시하는 의미를 담고 있는 것이 아니라 바로 죽음을 그대로 간직하고 있다라는 사실이다. 이로부터 사진가는 사진기를 통해 죽음을 목격하며, 사진은 죽음이 되고, 그래서 다시 사진기는 사진가가 된다는 사실을 이해할 수 있을까.

- 최광호_장인어른의 삶과 죽음의 경계선_젤라틴 실버 프린트 광호타입_300×105.2cm_1993

최광호 작가의 사진을 보면, 색이 많이 바랬다. 은이 꽃을 피운지 오랜 시간이 지나서 사라지기 직전이다. 아니, 사라지기 직전에 어떤 암시를 하듯 형태들을 드러내는 것처럼 보인다. 동생의 죽음을 통한 삶의 성찰이 빚은 형식일까. 일반적으로 전통사진은 은을 발색시키고 부식시킴으로서 빛을 재현해 낸다. 즉 사진의 그림을 드러나게 한다. 그런 만큼 여러 가지 조절이 중요할 진대, 그에게는 삶이 그렇듯이 중요한 원리가 아니다. 아예 죽어 없어지길 바라는 마냥, 며칠 씩 부식을 시킨다. 상식대로라면 은은 모두 부식이 되어 펴보지도 못한 채 사라진 어둠으로 보여야 하는데 실재가 그렇지 않다. 죽음을 겪은 은은 다시 밝음을 드러내면서 사진가가 목격한 그대로를 보여준다. 그렇게 삶과 죽음의 뒤엉킴이 그의 형식을 통해서 적합하게 드러나는 것이다. 작가의 성찰은 이것만 있는 것이 아니다. 그는 B셔터를 좋아한다. 누르는 동안 사진이 세상과 직접적으로 만나게 하는 셔터방식이다. 그가 이러한 B셔터를 좋아하는 이유는 시간을 존속하게 하려는 열망이 담겨있다. 모든 죽음의 증인에게는 격렬한 진동이 발생하기 마련이다. 그렇게 모든 진동까지도 실존해야 한다고 보는 것 같다. 그렇게 사진은 삶을 간직하고자 하면서도 죽음을 만들어내야만 한다. 그는 그래서 B셔터를 좋아하는 것이다.

- 최광호_사람의 몸을 대신하는 북어_젤라틴 실버 프린트 광호타입_166×105.2cm_1978

- 최광호_이렇게 죽다_젤라틴 실버 프린트 광호타입_166×105.2cm_1978

지금까지 죽음과 사진을 결부시켜서 기술해보았다. 최광호의 사진이 죽음을 담고 있고, 말하고 있고, 아니 형상으로 드러내고 있기 때문에 그랬지만, 사실은 가족에 대한 사진일 뿐이다. 아니, 간단히 말하면 가족사진이다. 그는 자신의 사진을 통틀어 가족사진이라고 말한다. 그리고 "나의 가족사진은 내가 사진을 시작하여 내 사진과 함께한 나의 사진의 발전이며 사진을 찍기 시작한지 33년이 지난 지금에 보면 나의 가족사진이야 말로 한국 사람들이 살아가는 삶과 죽음의 이야기라는 것을 이제야 알게 되었다"라고 적고 있다. 그는 죽음을 드러내면서 가족을 얘기하고, 가족을 통해서 삶의 의미를 제시한다. 이번 전시는 그의 가족사진을 회고하는 전시가 될 것이다. 사진은 그 자체로서는 회고나 회상을 필요로 하는 것이 아니니, 그에게는 사진 밖의 시간을 회고하는 시간이 될 터이지만, 우리는 그의 사진을 통해서 있었던 실존을 인정하기 위해 혼신의 힘을 다해야 할 것이다. 하지만 17m의 긴 벽에 3m높이의 큰 사진들이 죽음을 드러내면서 가득 차 있는 장면을 본다는 것은 슬프기도 하지만 설레기도 한 일이다. ■ 박순영

Vol.20080509b | 최광호展 / CHOIKWANGHO / 崔光鎬 / photography