- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

나의 시선이 시간과 공간 저 멀리로부터 다다랐을 때

박명래展 / PARKMYUNGRAE / 朴明來 / photography 2006_0405 ▶ 2006_0425 / 월요일 휴관

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20031019b | 박명래展으로 갑니다.

초대일시_2006_0405_수요일_05:00pm

갤러리 선컨템포러리 서울 종로구 소격동 66번지 Tel. 02_720_5789 www.suncontemporary.com

박명래의 눈 ● 손전등이 필요한 계단을 따라 조심스레 지하로 내려가야 비로소 박명래의 작업실을 엿볼 수 있다. 밖의 날씨와 시간과는 상관없이 외부 빛과 완전히 단절된 암실 공간과 인공 조명이 만들어낸 스튜디오에서의 24시간이 짧기만 한 작가 박명래. 그의 지하 작업실엔 창문도 시계도 없지만 세상과 교감할 수 있는 작품이 있어 지루함을 잊는다. 시간의 흐름 조차 정지한 듯 일정한 조도를 유지하며 박명래는 사진에 몰두한다. 김택상의 회화작품을 통해 원본과 사진 사이의 허물어진 경계를 도발적인 디테일과 함께 드러내었던 첫번 째 개인전 이 후, 박명래의 카메라 렌즈는 보다 깊은 곳을 탐미하기 시작한다. 이렇게 카메라로 담아낸 이미지는 어두운 지하 작업실과 다르게 화려하다. 눈을 현혹하기에 충분하다. 색은 투명하고 표면 질감 역시 비현실적인 광택을 발한다. 마치 작은 창문처럼 작업실 구석 구석에 걸려 있는 작품들이 한 낮의 빛 줄기 같다. 자신의 두 눈보다 카메라를 통해 세상을 바라보는 시간이 많은 박명래에게 있어 현실은 일상의 문법을 위반할 수 밖에 없다. 그래서 그의 사진은 원작에 대한 풍자도 아니며 오마주(hommage)도 아니다. 작품 촬영을 통해 그 안에 새로운 풍경을 표현하고픈 날카로운 감각의 예각화된 흔적일 뿐이다.

- 박명래_나의 시선이 시간과 공간 저 멀리로부터 다다랐을 때_컬러 인화_100×100cm_2006

- 박명래_나의 시선이 시간과 공간 저 멀리로부터 다다랐을 때_컬러 인화_100×100cm_2006

그럼 이 같은 박명래 사진의 예리함은 어디에서 오는가? 찰나의 순간을 베껴버리는 능력? 빛이 닿는 곳이라면 무차별적으로 대상을 흡수하는 포용성? 이미지의 대량생산을 가능케 한 복제능력? 그러나 이는 사진을 다큐멘터리의 도구로 바라보았을 때의 얘기다. 한 쪽 눈을 감고 대상을 바라보자. 초점 거리의 왜곡과 시 지각 폭이 제한되고 있음을 경험한다. 하나의 조리개를 가지고 있는 카메라 역시 사실적 재현의 도구임과 동시에 왜곡과 과장을 일으키는 약점을 지니고 있다. 박명래는 이 같은 카메라의 구조적 약점을 역이용해 자개를 오려 붙여 작업하는 김유선의 명상적 세계를 재해석한다. 원본과 사진 중 어느 것이 우월한가의 문제를 넘어, 원본에서 볼 수 없었던 새로운 풍경이 카메라의 렌즈를 통해 만들어질 수 있음을 증명한다. 사진 중앙에 굽이치는 파도의 꿈틀거림과 대조적으로 외곽으로 멀어질수록 희미해지는 물결이 화면에 역동성을 부여하고, 깊은 바다에서 건져 올린 서로 다른 빛깔의 자개가 감싸고 있는 층위는 물리적으로 평평한 화면에 공간의 수평적 깊이와 수직적 깊이를 심는다.

- 박명래_나의 시선이 시간과 공간 저 멀리로부터 다다랐을 때_컬러 인화_100×100cm_2006

- 박명래_나의 시선이 시간과 공간 저 멀리로부터 다다랐을 때_컬러 인화_100×100cm_2006

박명래는 피사체 스스로 내포하고 있는 심미적 공간의 깊이와 시간의 축적을 빛으로 담아낸다. 대상을 그대로 담아 내고 있기에 구상적이라고 말할 수 있지만 보여지는 결과는 원작의 추상화된 패턴에서 자유로울 수 없다. 그렇다면 이를 극복하는 방법은 없을까? 작가는 다양한 방법을 동원해 피사체, 즉 원작에서 볼 수 없었던 물성을 발견해 나간다. 초점을 중앙에 맞추는가 하면, 흐리기도 하고, 시점의 기울기를 미세하게 기울이기도 한다. 극단적으로 클로즈업된 화면과 대상의 한 부분만을 취한 과감한 화면 구성, 그리고 한 올 한 올 빛을 발하는 색면과 선의 화려함은 화면 구석까지 채운다. 일반적으로 평면 작품을 촬영한 사진 속에서 빛과 그림자의 경계를 새롭게 부여하기란 쉽지 않다. 그리고 여기에 3차원의 공간감을 만들어 내기란 더욱 쉽지 않다. 이런 시 지각의 한계에도 불구하고 박명래는 평면작품 안에 새로운 공간 구조를 만들어 낸다. 아니 그에겐 발견한다는 표현이 옳다. 대상 속에 이미 내재되어 있는 물성과 망막에 쉽게 맺히는 표피적인 물성, 이 모두를 끄집어 낸다. 이를 위해 그는 이야기 구조가 필요했다. 또한 그 이야기를 담아낼 풍경이 필요했다. 그리고 마지막으로 작가는 그 풍경의 밑그림이 될 色과 線을 찾아 나선다. 다시 말해 피사체의 숨겨진 色과 線이 그가 창조한 가상 공간 풍경의 뼈대인 셈이다. 현실 속에 존재하지 않는 공간의 깊이가 초점과 빛의 조합을 통해 바탕에서부터 스며 올라온다. 그리고 다양한 초점거리와 빛의 집중 그리고 산란이 만들어낸 공간의 깊이는 오랜 시간 심해에서 숙성한 금조개처럼 견고하게 박명래식 풍경의 밑그림이 된다. 청, 녹, 분홍, 연두 등 나이와 바다 깊이에 따라 색깔을 달리하는 자개의 다양함이 결국 매 순간 한 점으로 향하고 있었던 것이다. 필자는 이 한 점을 카레라 렌즈, 즉 '사진가의 눈(photographer's eye)'으로 정의한다.

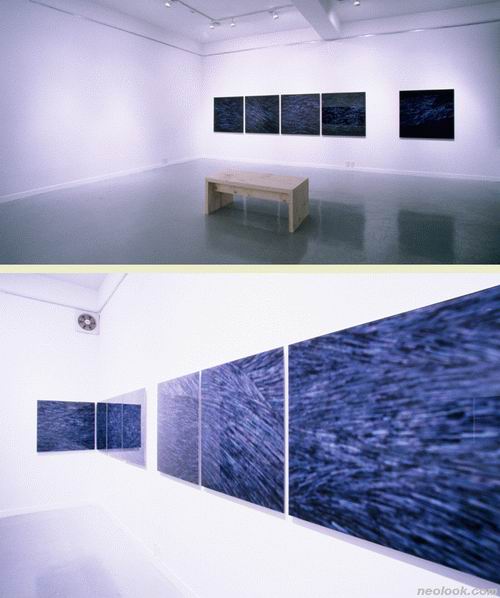

- 갤러리 선컨템포러리_B1

- 갤러리 선컨템포러리_1층

- 갤러리 선컨템포러리_2층

- 갤러리 선컨템포러리_3층

처음부터 남의 작업을 촬영한다는 것은 위험한 발상이었다. 사진이란 매체의 복수성이 오리지널 작품의 아우라(aura)를 압도할 수 있다는 계산은 분명 오류다. 그러나 사진이 담아내는 내용과 시각적 결과물이 오리지널의 그것과 다른 어떤 것이라면 위 공식은 허점을 노출할 수 밖에 없다. 박명래는 그 틈을 오래 전부터 지켜보고 있었다. 원작과 다른 새로운 작품을 보여주었기에, 혹은 추상적 공간 속에서 새로운 풍경을 발견해 냈기 때문이 아니다. 대상을 바라보는 관찰자의 시 지각을 확장시켰기에 그의 작품이 견고한 아우라를 발하는 것이다. 선과 색, 빛과 그림자, 추상과 구상, 시간성과 공간성의 이원적 구조로는 모두 담아 낼 수 없는 복잡함이 아직도 숨어 있다. 그래서 박명래의 작품은 쉽게 해석되길 거부한다. 또한 동시에 논란이 기생하는 것을 거부하지 않는다. 이는 자신감의 표현이 아닌 오리지널리(originality)를 탐하는 예술가의 정당한 당당함이다. 이미 그의 작품은 충분히 새롭다. ■ 이대형

Vol.20060405b | 박명래展 / PARKMYUNGRAE / 朴明來 / photography