- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

차 경

김덕용展 / KIMDUCKYONG / 金德龍 / painting 2024_1016 ▶ 2024_1130 옵스큐라 1(일~수요일 휴관) / 옵스큐라 3(일,월요일 휴관)

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20221010f | 김덕용展으로 갑니다.

김덕용 홈페이지_http://www.kimduckyong.com

초대일시 / 2024_1016_수요일_04:00pm @ 옵스큐라 3

관람시간 / 목~토요일_11:00am~06:00pm / 일~수요일 휴관

옵스큐라 1 OBSCURA 서울 성북구 성북로23길 164 www.obscura.or.kr @obscura_seoul

관람시간 / 화~토요일_11:00am~06:00pm / 일,월요일 휴관

옵스큐라 3 OBSCURA 서울 서초구 강남대로 8길 46 www.obscura.or.kr @obscura_seoul

김덕용의 회화: 물질을 관통하는 우주의 시간 속으로 ● "우주에서는 그 어떤 일도 우연히 일어나지 않으며 만물은 신의 필요에 따라 특정한 방식으로 존재하고 작동하도록 되어있다." "무엇이건 간에 모든 사물은 더 완전하든 덜 완전하든, 그것이 존재함에 따라 동일한 힘을 갖고 언제나 존재를 지속할 수 있을 것이며, 따라서 이 점에서 모든 사물이 동등하다" (스피노자)¹ ● 빛인가. 바다의 일렁이는 물인가. 나무인가. 김덕용의 회화는 물성 가득한 평면을 만나게 한다. 작가는 나무와 나전(螺鈿)으로 회화의 평면성에 대한 정형화된 관습을 깨며 독자적 세계를 구축해 왔다. 나무의 빛바랜 결을 그대도 작품의 이미지로 이끄는 작업들이나 빛을 발하는 자개의 작업들은 형상을 너머 요동치는 빛무리의 무아지경(無我之境)으로 이끈다. 평면에 가득한 빛들은 잠시도 생각할 틈을 주지 않고 바라보는 순간 이미 몰입되는 밝음 속에 머물게 한다. 수천, 수만의 찰나가 요동치는 수평선으로, 어둠 속의 미묘한 밤하늘로 드러나는 그의 평면은 현실의 어느 곳이자 마음 또는 기억의 장면이기도 하다. 한복의 여인, 한옥의 방, 자연의 풍경 등이 사실적인 묘사와 추상의 구획이 교차하면서 만들어지는데, 사실적 표현이라 해도 결코 현실적이지 않다. 나무의 결과 만나있는 인물의 형상이나 수직 수평의 분할 면들의 구획 속에 있는 풍경은 그대로 평면이자 오브제인 형태로 어떤 의미에선 초현실적이다. 즉 작가는 평평하지만 물성으로 다른 차원의 세계를 열고 있다. ● 작가의 이 같은 세계는 유년시절의 경험과 기억이 무의식의 방에 잔잔하게 찰랑거리는 가운데 대학에서 미술 전공자로서 익힌 미적 관습(artistic habit)의 토대 위에서 구축되었다. 나무, 재, 자개 등의 물성 가득한 평면은 그가 그리는 거의 모든 대상의 형상성과 기묘한 짜 맞춤으로 완결된다. 그래서 그의 조형성은 편안한 쉼 또는 어머니의 품 같은 느낌을 들게 한다. 청소년기 자연스럽게 화가의 길을 가고자 다짐했던 그대로 그는 화가가 되어 현재까지 쉼 없는 행보를 이어오고 있다.² 1992년 관훈갤러리에서 첫 개인전을 시작으로 본격적인 작품 활동을 하는데, 물성에 기반한 굵직한 세 번의 변화를 지나왔다. 첫 번째 시기는 1992년부터 2000년 정도의 시간이다. 작가의 세계가 탁본과 나무판이라는 물성과의 접목을 시도하며 새로운 형식을 만들어내는 독자적 표현의 '모색기'라 할 수 있다. 두 번째 시기는 2001년부터 2014년까지로 한국적인 것과 대상에 대한 구체화가 이루어진다. 즉 '달항아리', '자개', '자운영'의 '결'과 '빛'의 형식을 완성한 시기이다. 세 번째 시기는 2015년부터 현재까지로 그간에 진행해온 작업들을 한층 완숙하게 이끌며 물성으로나 철학적으로나 깊이를 더해간다. 작가의 작품세계에 대한 변화가 구체적으로 어떻게 나타났는지 살펴보자.

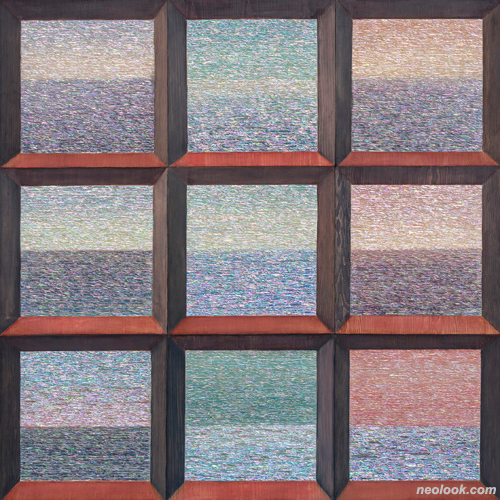

- 김덕용_차경-별유천지_나무에 자개, 혼합재료, 목탄, 재(Wood ashes)_160×140cm_2024

- 김덕용_차경-윤슬_나무에 자개, 혼합재료_150×150cm_2024

- 김덕용_차경-조우_나무에 자개, 혼합재료, 목탄, 재(Wood ashes)_80×120cm_2024

- 김덕용_차경-관해음_나무에 자개, 혼합재료_78×110cm_2024

한국적인 것, 탁본과 단청으로부터 ● 첫 번째 모색기(1992-2000)는 '한국적인 것'에 대한 탐색과 물성 실험과 함께 '한국화'에 대한 생각이 깊던 때다. 대학을 들어가 그림을 그리기 시작한 후 '한국적'이란 말은 작가 스스로에게 부여한 작업의 정체성이었다. 이 무렵 화단에서도 '한국화'에 대한 논의가 무성하였다.³ 한국적인 것이란 무엇인가에 대한 작가의 고민은 여러 대상이나 현상을 마주하며 깊어갔는데, 첫 번째 강렬한 계기는 '반구대 암각화' 탁본이었다. 대학원 진학 후 박물관에서 만났던 탁본은 무엇보다 역사 유적을 대상화함으로서 한국적인 전통과 소재로서의 매력을 갖고 있었기 때문이다. 탁본의 제작 과정을 새로운 조형 형식으로 선택한 작가는 나무판에 그림을 새기고 화선지에 다시 찍는 방식을 통해 본연의 '판(지지대)'와 이미지를 조합하는 실험을 할 수 있었다. 나무와의 인연은 이렇게 은근하게 시작되어 시간이 흐를수록 더 깊어진다. 관훈갤러리에서의 개인전에서는 화선지 작품들만 선보이고 나무판은 과정의 일부로 남겨놓았다. 1992년 제작된 탁본의 작업은 노란색과 파란색이 주조를 이루고 그 안에 문자와 이미지들이 탁본의 형상들처럼 패턴을 이루고 있다. (Fig. 1, 2) 오방색의 노랑과 파랑의 색조를 띠는 이들 색채는 강렬한 인상이지만 역시 한국적이라는 지향을 담지하고자 한 것일 수 있다. 이 때 나무판은 작업의 과정일 뿐 작품 자체가 될 수 없었던 상황에 대한 아쉬움과 고민이 남았었는데, 이는 '단청'을 만나면서 해결의 실마리를 찾는다. ● 그의 화두였던 한국적인 것을 작품에 담아내고자 하던 간절함은 두 번째 계기 무위사(無爲寺)⁴의 단청을 통해 정서적 심미적 형식의 창안으로 이어졌다. 그는 사찰에서 단청을 발견하고 "가슴이 뛰었다"고 한다. '나무'와 '색' 두 가지를 모두 고민하던 작가에게 단청은 이 둘을 함께 볼 수 있게 했으니 말이다. 당시 낡아서 개보수를 하던 빛바랜 단청은 그가 찾는 한국적인 미의식을 관통한 것이기 때문이리라. 화려했던 색이 다 바라고 원래의 나무결이 고스란히 드러나 있는 단청은 당시 그가 찾던 한국적인 것의 미감 그대로였다. 이후 작가는 전통고가구를 찾아서 그 위에 밑 작업과 그림을 올리는 독특한 형식을 구현한다. 1995년 제작된 한 작품은 반닫이의 금속 경칩을 비롯해 가구의 나무판을 그대로 작품의 평면으로 가져온다. (Fig. 3) 즉 그는 나무판에 직접적인 그림을 그리면서 나무 본연의 색과 결과 이미지를 결합함으로써 물성 가득한 평면에 도달한 것이다. 탁본 형태로 시작한 작품이 나무판 위에 단청 기법으로 그림을 그리거나 형상을 새기고 아교를 올린 후 색을 채워 넣어 자개를 붙이는 방법까지 시도되기에 이르는 일련의 과정은 조금씩 다 연결되어 있다. 사포질과 옻칠로 마감하는 그의 작업은 제작 과정이 상당한 시간과 수행적 행위를 수반하고 있었다. ● 1996년 「시간의 반추-어머니」 (Fig. 4) 와 같은 작품은 자신의 정신적 기둥으로서 어머니에 대한 기록이자 기억으로서의 작품이며, 나무판 위가 아니라 종이가 사용되고 있다. 즉 나무판의 활용은 어떤 질료에 대해서도 그를 열려있게 만들고, 형식적 경계를 넘어서게 하였다. 1990년대 이 같은 형식 실험은 재(ash)의 사용으로도 다각적 시도를 보게 한다. 1997년 경 그는 재를 사용한 회화를 만들면서 나무판과 나무가 태워진 흔적의 질료를 모두 그림으로 유입하며 본질적으로 나무의 물성과 회화의 형식을 자연스럽게 결합시킨다. 여기서 자연의 순환에 대한 인지가 이미 작동하고 있었는지도 모른다. 작가에게 한국적인 것이란 역사와 전통 그리고 한국의 자연으로부터 기인한 나무의 물성과 깊이 연동하고 있음을 인식하게 한다.

- 김덕용_상서로운 풍경_나무에 자개, 혼합재료_50×50cm_2024

- 김덕용_차경-별유천지_나무에 자개, 혼합재료, 목탄, 재(Wood ashes)_100×85cm_2024

- 김덕용_차경-별유천지_나무에 자개, 혼합재료, 목탄, 재(Wood ashes)_80×120cm_2024

나무 결의 달항아리, 자개 빛의 확산 ● 두 번째 시기(2001-2014)에 작가는 한국적인 것의 구체화로 '달항아리', '자개', '자운영'의 '결과 빛의 형식'을 완결한다. 무엇보다 이 시기 그의 물성에서 강렬한 변화는 자개의 적극적인 등장이다. 2001년부터 자개가 작품에 등장하는데, 한국적인 것의 물성이자, 실제로 작가에게는 심미적 물성이다. 자개는 탁본이나 나무판을 작업으로 유입할 때 보다 훨씬 더 적극적이고 기술적인 이해를 필요로 했으므로 장인들의 도움을 받았다. 작가는 장인들의 작업을 관찰하고 익히고 다시 스스로 실험하는 방식의 시간을 가지면서 자신의 평면을 위한 중요한 '빛과 결'을 완성하였다. 나무판이 빚어내는 물성의 세계가 곧 나무의 원초적이고 질료적 성질로 작가에게 발견되어 다시 창조의 과정으로 재구축되었듯이, 자개가 발산하는 물성이 오랜 시간 물질적 가치를 대변하는 귀중한 화폐이거나 가구나 물건을 아름답게 만드는 장식이기도 했던 빛남의 성질을 작가는 자신의 작업으로 이끈 것이다. 이 자개는 나무판 작업에서 안료를 스며들게 함으로써 평면을 완성한 것과는 대조적으로 빛남과 결을 무리짓고 확장시킴으로서 확실히 나무판과는 차별화된 미적 형식을 보여준다. ● 2005년에는 그의 형식 실험의 다른 버전인 '달항아리'가 등장한다. 이는 한국적인 것에의 지속한 탐색의 일환이라 할 수 있는데, 작품을 만들어내는 독특한 형식으로서 '자개'와 작품의 서사를 이끄는 소재로서 '달항아리'가 이 시기 커다란 양대 축으로 작용하게 된다. 물론 그의 기억 속 인물이나 전통 한옥의 방 구조의 나무판에 색을 올리는 재구축적 작업이 사라진 것도 아니다. 거의 비슷한 시기인 2004년 이화익갤러리에서 전시를 보면 나무판 위에 이웃이나 가족의 얼굴, 이불, 장롱, 보자기와 같은 사물들이 화면에 담기는 것을 볼 수 있다. 여전히 반닫이 위에 단정하게 올려진 이부자리와 기물 등이 사실적으로 완성되는데, 그의 작업은 타임캡슐처럼 과거 한국의 어느 한 집, 어느 한 인물 등이 그대로 박제된 것처럼 멈춰서서 당시의 기억의 장면을 마주하게 한다. 의도하든 그렇지 않던 그때를 살거나 상상하는 사람들에게는 이들 회화는 중요한 실제의 단서, 향수, 기억의 파편이 된다. (Fig. 5) ● '달항아리'는 2007년부터 작가의 작업에서 더 자주 선보인다. 한국적인 미적 감수성을 대표하는 소재로서 달항아리는 작가의 작업에서는 촉각적이자 시각적인 공감각적인 대상이 된다. 예를 들어 「결-달항아리」 (Fig. 5) 의 작품을 보면 견고한 나무 틀 안에 고동색이 주조를 이루며 나무의 결을 고스란히 드러내는 바탕 위에 부드러운 바람처럼 수평의 결들이 하늘거린다. 공간 전체를 빗질하듯 흐르는 결은 그대로 시간의 층이자 빛의 환영인 형상으로 다가온다. 작가의 백자는 자신 만의 나무의 결과 빛을 드리움으로써 시각적으로 만져지는 공감각적 느낌을 가지고 있다. 즉 작가가 만들어 내는 결은 시간적이고 정서적인 느낌 모두를 담아내는데, 달항아리는 원래 조선시대 제작된 백자대호(白磁大壺)의 애칭이다. 우현(又玄) 고유섭(1905-1944)이 백자대호에 처음으로 달항아리라는 이름을 붙여 쓰기 시작하였다. 미술사학자 김원룡은 다음과 같은 시로 달항아리를 음미한 바 있다. "조선백자(朝鮮白磁)의 미(美)는/ 이론(理論)을 초월(超越)한 백의(白衣)의 미(美)/ 이것은 그저 느껴야 하며/ 느껴서 모르면/ 아예 말을 마시오/ 원(圓)은 둥글지 않고/ 면(面)은 고르지 않으나/ 물레 돌리다 보니/ 그리 되었고/ 바닥이 좀 뒤뚱거리나/ 뭘 좀 괴어놓으면/ 넘어지지 않을 게 아니오/ 조선백자(朝鮮白磁)에는 허식(虛飾)이 없고/ 산수(山水)와 같은 자연(自然)이 있기에/ 보고 있으면 백운(白雲)이 날고/ 듣고 있으면 종달새 우오/ 이것은 그저 느껴야 하는 백의(白衣)의 민(民)의 생활(生活) 속에서/ 저도 모르게 우러나오는/ 고금미유(古今未有)의 한국(韓國)의 미(美)/ 여기에 무엇 새삼스러이/ 이론(理論)을 캐고/ 미(美)를 따지오/ 이것은 그저/ 느껴야 하며/ 느끼지 않는다면/ 아예 말을 맙시다."-김원룡 김환기의 그림에서 달항아리가 그려진 이후 고영훈, 강익중 등 현대미술가들 종종 다시 찾는데는 그만한 이유가 있지 않겠는가. 누가 그리던지 달의 무수한 표상성과 이를 항아리로 만들어서 사용해온 한국의 역사를 관통하는 다층적인 함의를 지닌 대상임을 간과할 수는 없다. 한국인의 정서적이면서도 기원의 대상인 달의 모습을 포착한다는 측면에서 그가 지속적으로 탐색해온 한국적인 것에 부합한 것이 바로 달항아리였을 것이다. 달항아리는 본래 흙으로 빚어진 도자이나 그의 작업에선 나무판에 그림으로서 다른 결을 느끼게 하는 까닭에 독자적인 느낌을 지닌다. 이 시기 자개가 빛나는 것은 한복과 같은 여성의 옷에서이다. 선명한 여성의 이미지와 나무판의 시간이 쌓여있는 듯한 느낌 위에 한복 입은 여인의 옷가지에 자개로 인한 빛이 가득하다. 나무의 결이 주는 선의 느낌과 한국 여인의 따뜻함의 정서가 결합된 이들 작품 역시 한국적인 맥락을 소재에 집중하고 있다는 느낌이다. 한복을 입은 여인의 단정한 모습과 한복을 빛나게 하는 자개는 조형적인 요소로서 강렬한 대조를 이룬다. 나무의 결에서는 시간성의 연속선과 같은 표현으로, 자개가 주가 되는 그림에서는 작은 파편 조각들로 응축되어 융합에 이른 것이데, 하나의 평면에서 이 같은 표현들이 자연스럽게 어우러진다. 이질적인 면들이 만나서 마치 하나의 시퀀스를 이루는데, 둥글게 활짝 펴진 치마는 밝음을 퍼트리는 전구와도 같다. 나무의 결에서 나올 수 없는 강렬하고 화려한 빛의 확산이 '자운영' (Fig. 7) 을 통해 두드러진다. 이렇게 작가의 작업은 차곡차곡 질료와 형식을 일관되게 한국적인 것에 대한 정체성으로 이어왔다.

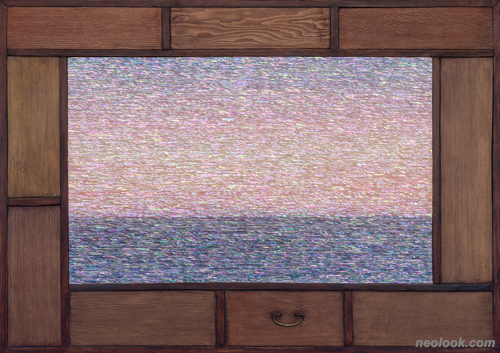

- 김덕용_차경-관해음_나무에 자개, 혼합재료_180×240cm_2022

- 김덕용_차경-관해음_나무에 자개, 혼합재료_180×240cm_2022

물질을 관통하는 우주의 시간 속으로 ● 세 번째 시기(2015-현재)에 작가는 그간에 진행해온 작업들을 한층 완숙하게 이끌며 물성으로나 철학적으로나 깊이를 더해간다. 부산 소울아트스페이스의 개인전 『결이 흐르는 공간』은 바다가 처음으로 등장하면서 새로운 대상과 지평을 향해있음을 느끼게 했다. 그동안의 형식 실험에 대해 자신이 왜 그렇게 이끌고 있는지를 보다 완결된 구조의 작업으로 선보인다. 바다는 이전 시기에서 보았던 '자운영'의 치마폭이 한없이 넓어지고 잔잔해지듯이 고요하고 은은하다. 화면에 액자구조를 사용하여 한 번 더 시선을 꺾어 바라보게 하는 그의 바다 풍경은 드넓은 하늘과 맞닿아 그대로 우주와 같다. 자개의 다채롭고 환한 빛깔들은 한순간도 멈춰있지 않고 빛난다. 자신의 작업에 대해 많은 시간 '한국적인 것'에 대한 탐색을 이어온 작가는 그것이 결국 자연과의 화해, 자연의 일부로서의 인간에 대한 이해를 확장하는 것으로 귀결시키고 있다. ● 나무의 물성이 재를 통해 그림의 일부로 다시 쓰이거나, 조개의 일부인 자개가 빛을 발하는 것은 모두 자연의 순환적인 현상으로부터 인간과 자연의 조화 속에 가능한 것이다. 우주의 어느 한 물질도, 생명도 그 스스로 또는 단독으로 존재하는 것은 불가능하듯이 말이다. 스스로 자연에서 빌려온 경치라는 의미에서 사용하는 '차경'이란 말은 자신이 담아온 수많은 자연의 물성에 대한 존중과 추앙이다. 「결—귀소」 (Fig. 8) 와 같은 작업은 관람객이 서서 바라보는 원경에 일렁이는 바다를 창문너머 혹은 액자처럼 커다랗게 자리하게 한다. 분명 우리의 신체는 움직이지 않지만 멀리 바다를 보는 위치로 이동시킨다. 거리를 만들면서 바라보기를 유도하며 작가는 스스로도, 관람자에게도 숨고르기를 하게 한다. 「차경—관해음」( Fig. 9), 「차경—뒤안」(Fig. 10) 등의 잔잔한 파도는 성찰의 순간에 도달하게 하면서, 자연과 일체화의 순간을 선사한다. 이어 그의 물음은 「달이 달에게」 (Fig. 11)와 같은 작업을 통해 선명하게 묻는다. 창 너머 매화 속에 어스름한 노란 달과 전면에 놓인 백자 달항아리가 조응을 이루며 대화를 나누는 것만 같다. 깊고 넓은 우주 한 가운데 우리는 모두 특별한 존재로 기인하지만 어떤 표상으로 존재할 것인가, 어떤 쓰임으로 모습을 드러낼 것인가를 묻는 것만 같다. ● 인간은 우주에 존재하는 무수한 것들 중 하나이다. 광활한 우주에서 인간은 다양한 감각과 지각으로 세계를 느끼고 인식한다. 인간은 자신이 주체적 사유의 근간이라고 믿지만 그것은 오직 인간 스스로에 한해서일 뿐, 인간 이외의 존재자들은 인간이 알지 못하는 그들의 관점으로 자신들의 세계를 이루고 있다. 존재자의 우주가 끝없이 많은 까닭이다. 다만 우주에 대한 인지 정보가 확장되면 될수록, 물질의 구조나 특성이 밝혀지면 질수록, 최근 인공지능과 같은 정보 기술이 가속화될수록 세계의 중심으로 착각해온 인류세의 시간들에 대한 반성이 인다. 인간적이라는 말은 지난 4세기 가량 시대적 가치로 인식되어오던 시간을 넘어 물질과의 공생과 행성적 연대의 일원으로 의미의 교차와 확장이 일어나고 있다. ● 작가의 시간 속은 이제 우주를 향해있다. 자신과 타자의 구분이 사라지는 공간은 바탕 위에 물질과 물질, 색과 색, 형과 형이 서로를 관통하고 의지하는 세계로 향해 있을 뿐이다. 그는 수평선을 향한 차경, 별들을 향한 심현, 상서로운 산수를 향한 우주에 이르기까지 모두 순환적인 자연의 생명과 물질의 생기(生起)가 더해져 이루어지는 것임을 빛으로 전하는 것이다. (Fig. 12, 13, 14) ■ 박남희

¹ Spinoza, Ethics: 1, P29 & 4, Praef. ² 작가와의 2023년 인터뷰 내용. "중학교 시절부터 그림에 소질이 있었는지 상을 곧잘 받곤 했는데, 심사위원들이 한결같이 나의 그림에는 한국적인 느낌이 난다고 하셨다. (그 당시 수채화를 주로 그렸는데 물맛이 살아있었던 모양이다.) 그런 이야기를 듣다보니 자연스레 서울대 동양화과에 진학했고 그건 나에게 아주 자연스럽고 당연한 수순이었다"라고 말했다. ³ 1980년대 지필묵을 사용하는 전통 화단에 가장 큰 변화는 본격적으로 한국화라는 용어를 사용하기 시작한다. 이것은 새로운 조형성을 추구하거나 기법을 전환하는 등 현대미술 장르로 인정받기 위한 노력이자 정체성 규명의 출발점이라 할 수 있다. 또한 전통 화단에 추상성이 도입된 것은 1960년대 묵림회가 등장하면서부터였다. 이들은 추상성이 서양의 전유물이 아님을 역설하고 문인화적인 정신적 영역을 강조하면서도 먹의 물질적 성격을 부각하여 수묵의 영역을 확장했다. 한국화에서는 점차 일상성에 대한 관심이 고조되면서 수묵을 표현 매체로 사용하였을 뿐만 아니라 정신 대 물질, 수묵 대 채색이라는 이분화된 가치에서 벗어나게 되었다. https://artsandculture.google.com/story/6AUBKFzj2DjESQ?hl=ko ⁴ 전라남도 강진군 성전면 월출산(月出山)에 있는 남북국시대 통일신라의 승려 원효가 창건한 사찰로 관음사(觀音寺), 갈옥사(葛屋寺) 등으로 불리기도 했다. 대한불교조계종 제22교구 본사인 대흥사(大興寺)의 말사이다. 본절이 23동, 암자가 35개로 모두 58동에 이르는 대찰이었으나, 그 뒤 화재 등으로 규모가 크게 축소되었다. 당우는 최근까지만 해도 극락전 · 명부전과 요사채 뿐이었으나 1678년(숙종 4)에 극락전 앞에 괘불대를 조성하였고, 1739년(영조 15)에는 해초(海超) · 극잠(克岑) 등이 전각을 보수하였다. 1975년 벽화보존각(壁畵保存閣)과 해탈문(解脫門) · 봉향각(奉香閣) · 천불전(千佛殿) · 미륵전(彌勒殿) 등을 중건하였으며, 1991년에 산신각을 짓고 1995년에 동쪽 요사를 증축하여 오늘에 이른다. 이 중 극락보전은 1962년 국보로 지정되었는데, 벽에는 29점의 벽화가 있었으나 지금은 본존불 뒤의 가로 4m, 세로 7m 크기의 후불탱화만이 남아 있고, 28점은 보존각에 보관되어 있다.https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0019187

- 김덕용_차 경展_옵스큐라_2024

- 김덕용_차 경展_옵스큐라_2024

- 김덕용_차 경展_옵스큐라_2024

- 김덕용_차 경展_옵스큐라_2024

- 김덕용_차 경展_옵스큐라_2024

- 김덕용_차 경展_옵스큐라_2024

옵스큐라는 오는 10월 16일 한국적인 미를 전통적 매체에 기반하여 현대적으로 해석한 김덕용의 『차경』 전시를 양재 개관전으로 선보인다. 김덕용은 자연과 인간 사이의 조화와 순환의 미학을 회화로 표현하는 국내외에서 주목하는 작가이다. 차경은 자연의 순환, 시간과 공간의 조화로운 흐름을 담은 그의 대표적인 시리즈이다. 30여점의 차경 신작 전시와 더불어 30여년의 차경 시리즈를 모은 작품집 『차경 Borrowed Scenery』이 발간된다. 김덕용의 시작부터 현재까지 전반의 작업이 수록된 작품집을 통해 보다 더 밀접하게 그의 작품 세계를 만나 볼 수 있다. ● 사계절의 바깥, 시간을 넘어선 새로운 세계라는 의미를 가진 사시지외(四時之外). 청나라 화가 운격(苂格)은 시간에 구속되지 않고 그 시간을 넘어선 예술이 마음을 움직이는 힘이 있다고 이야기하며 그 예술을 사시지외라 칭한다. 시간을 넘어선다는 것은 시간을 다 표현한 것이기도 하고 동시에 시간과 전혀 상관 없는 영원한 것을 의미한다. 김덕용의 바다와 하늘, 내부와 외부, 밤 하늘, 별자리, 풍경(산수), 우주(宇宙)는 개별적으로 시각화 되어있지만, 전체로 시야를 넓히면 그는 특정한 시간과 공간이 아닌 영원한 것에 대한 사의에 가깝다. 다양한 변주 속 그의 최종 목적지는 영원한 사시지외에 위치한다. 차경에서 경계의 사이에 머물러 있기도, 경계를 넘어서 다른 차원으로 넘어서는 장치는 결국 창이다. 창은 안과 밖을 구분하고 기억의 시간과 공간, 자연의 풍경을 다층적으로 이어주는 것에 머무르지 않고 영원성의 사의, 조화와 순환의 미학을 담아내는 장치로 그 역할을 확장한다. 최근 수평선과 지평선의 시간성을 담아오던 차경에서 김덕용은 한밤중에 은은하게 빛을 드러내는 산수, 지붕, 하늘, 별, 우주를 창에 담아 안으로 들인다. 그가 사용한 검은 재와 숯, 자개는 달빛에 반사되어 빛나는 형상이 되고 마침내 별로 남는다. 차경 안으로 우주, 별유천지(別有天地)가 새로이 들어옴으로써 시간과 공간의 서사는 확장되고 영원, 조화, 순환의 미학은 견고해지고 있다. 백남준미술관 관장 박남희도 그의 최근작에 대해 "자연과의 화해, 자연의 일부로서의 인간에 대한 이해를 확장하는 것으로 귀결"하고 있다고 보고있다. 김덕용의 30여년 차경 작품을 모은 작품집 『차경 Borrowed Scenery』은 시작점이 되었던 1992년 탁본 작품부터 2024년까지 120여점의 작품이 수록되어 있다. 그의 미학적 근원과 심도 깊은 연구의 시간이 담겨진 작품집이다. 박남희의 「물질을 관통하는 우주의 시간 속으로」 비평이 함께 실려있다.

김덕용은 나무, 자개, 탁본, 단청의 전통적 재료를 통해 한국적인 정서와 미학을 독창적으로 현대화하며 자연과 인간 관계의 철학을 작품에 담고 있다. 최근 주요 개인전으로는 생- 빛과 결 (갤러리 나우, 서울, 2024), 그리움-결에 스미다 (포스코 미술관, 서울, 2023), 오션 랩소디 (솔루나 파인아트, 홍콩, 2023), 상서로운 꿈 (이화익갤러리, 서울, 2023), 차경과 자경 사이 (영은미술관, 경기광주, 2022) 등이 있으며, 1992년 이후 25회 이상의 개인전과 다수의 단체전에 참여하였다. 경기도미술관, 국립현대미술관, 국립해양박물관, 박경리토지문화관, 박수근미술관, 서울시립미술관, 스위스 한국대사관, 아부다비 관광문화청, 외교통상부, 포스코 등에 작품이 소장되어 있다. 서울대학교 미술대학 회화과를 졸업하고 동 대학원 동양화과 석사를 받았다. ■ 옵스큐라

Vol.20241016f | 김덕용展 / KIMDUCKYONG / 金德龍 / painting