- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

비 거로

한상진展 / HANSANGJIN / 韓相振 / painting.drawing 2024_0725 ▶ 2024_0905

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20231006c | 한상진展으로 갑니다.

별도의 초대일시가 없습니다.

기획 / 문화공간 양 후원 / 제주특별자치도_제주문화예술재단

관람시간 / 12:00pm~06:00pm 월~수요일 예약제

문화공간 양 Culture Space Yang 제주특별자치도 제주시 거로남6길 13 Tel. +82.(0)64.755.2018 www.culturespaceyang.com www.facebook.com/culturespaceyang @culture.space.yang

자연의 시간, 느낌의 거리 ● 작가 한상진의 그림들을 보았을 때 드는 느낌은 한결같음이다. 아침마다 눈을 떴을 때 문밖을 나서면 보이는 산의 한결같음, 늘 같은 자리에서 육지를 둘러싸고 있는 바다의 한결같음. 자연의 그러한 한결같음은 작가의 그림들에서 고스란히 느낌으로 전달된다. 하지만 이 한결같음이 그저 같음은 아니다. 여기에는 변화와 생성의 시간이 필요하고 가고 옴의 거리가 필요하다. 철학을 공부한 필자의 부족한 자격에도 불구하고, 한상진 작가의 이번 전시에 대해 글을 써보겠다고 무모하게 용기를 내었던 데에는, 작가의 그림이 담고 있는, 말로 표현할 수 없는 저 한결같은 자연에 대한 궁금함이라는 이유가 있었다.

- 한상진_머무는 것과 흐르는 것_캔버스에 과슈 아크릴채색_51.5×91cm_2024

이번 개인전 『비 거로』에서 작가는 제주도의 오름과 바다의 풍경을 평소 자연을 바라보는 자신의 시선으로 표현했다. 사실 바라본다는 단어는 적절하지 않은데 왜냐하면 바라보기 위해서 자연과 나 사이에 물리적인 거리가 필수적이어야 하는데, 작가에게는 그런 뚜렷한 거리가 보이지 않았기 때문이다. 작가는 자연을 향하면서 동시에 자연 속에서, 그리고 자연과 함께 걷고 멈추면서 자연을 그리는 듯하다. 부드러운 곡선의 오름에 드리워진 해의 흔적은, 어둠 속 빛인지 빛에 드리워진 어둠인지를 알 수 없는 오묘한 색들로, 또는 붓질들의 성김과 치밀함의 밀도의 차이로 나타나고 있다. 해가 뜨는 것인지 지는 것인지를 알 수 없는 혼돈된 느낌은 그 자체로 시간의 두께와 역동성을 풍경 안에 도입한다.

- 한상진_미명_종이에 과슈 아크릴채색_21×33.5cm_2024

- 한상진_해오름_캔버스에 과슈 아크릴채색_33×21cm_2024

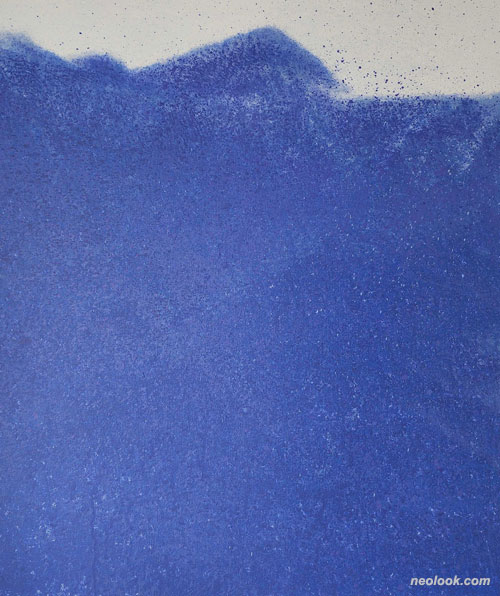

유난히 비가 많았던 제주도에서 겨울을 보내면서 그렸다는 「비 거로」 3부작은 보라색이 도는 남색의 색조로 제주도의 구름, 하늘, 비를 보여준다. 풍경 위로 가늘게 흘러내리는 물감들은 바다와 구름, 하늘과 오름을 그린 풍경과는 다른 느낌을 우리에게 준다. 균질성보다는 불균질성, 완성보다는 미완성, 공기의 건조함보다는 물의 축축함, 시각적이기보다는 촉각적인 느낌 속에서 평온하기만 할 것 같은 내면에 무언가가 흘러내린다. 육중한 먹구름은 예감으로만 있었던 비를 내린다.

- 한상진_비 거로_캔버스에 과슈 아크릴채색_91×72.5cm×3_2024

사람들은 자연을 동경하면서 너무 쉽게 자연과의 합일을 생각한다. 중국계 프랑스 철학자인 프랑수와 쳉(François Cheng)은 노자의 도가를 서양에 소개하면서 '대나무를 그리는 화가의 내면에 동시에 자라는 대나무'를 말했다. 내면에서 자라는 대나무와 한지에 그려지는 대나무가 어떻게 일치한다는 말인가? 물론 그의 문장은 자연과 인간의 합일을 이미 성취된 것처럼 말하는 것은 아닐 것이다. 하지만 언젠가 대나무를 그리는 것이 내가 아니고, 반대로 대나무가 나의 시선을 이끌 듯이 나의 손과 붓을 이끄는 것이라면 내 안의 대나무와 나의 바깥의 대나무가 일치하는 순간이 올 수 있을까?

- 한상진_무경계-한라 태백 산맥_캔버스에 과슈 아크릴채색_72×59.5cm_2024

「사라지며 나타나는 것들」, 「해무 무극」, 「도래하는 풍경」은 다른 그림들과는 달리 형태가 많이 지워져 있다. 형태가 없는 것이 아니라 지워져 있다. 그리고 전반적으로 밝다. 그림이 조명을 받아 형태를 얻고 입체감을 얻는 것이 일반적일 텐데, 위의 세 작품은 그림 안에서 빛이 나온다는 느낌을 준다. 만일 감상자가 다른 풍경 그림을 보지 않고 이 세 작품만을 보았다면 지워지기 전에 형태가 있었다는 것을 감지하지 못했을 것이다. 다른 풍경 그림들에서 변화하고 역동적이던, 끊임없이 생성하던 풍경이 이제는 충만해져서 하나의 부피감으로 다가온다. 굳이 외부의 형태를 동원해서 느낌을 표현하지 않아도 충일의 감각이 전해져 온다.

- 한상진_사라지며 나타나는 것들_캔버스에 과슈 아크릴채색_60.5×91cm_2024

- 한상진_도래하는 풍경_캔버스에 과슈 아크릴채색_91×72.7cm_2024

2전시실에 걸린 광목천에 탁본을 뜨거나, 굵은 붓질을 통해 남겨진 이면의 흔적들로 이루어진 작품들은 또 다른 시간을 선사한다. 이 시간은 '자연'의 시간이 아니라 시간의 '자연'이다. 인간의 손길과 발자국이 쌓아 올린 것들, 그것들이 파괴되고 남긴 흔적들, 역사의 자취들이 먼지와 흙과 함께 세월의 때를 입고 나타나 있다. 길지 않은 시간에 어떻게 그런 부침의 세월을 표현할 수 있었는지가 놀라울 따름이다.

- 한상진_흙 탕 물_한지에 흙, 공기, 먼지, 바람, 비, 빛_148×213.5cm_2024

- 한상진_무극 행간_광목천에 먹_130×199.5cm_2024

현상학자 후설은 「지구는 움직이지 않는다」라는 길지 않은 글을 남겼다. 이 글에서 그는 인간이 경험하는 크고 작은 공간들이 끊임없이 생성되고 그 속에서 수많은 움직임 또한 끊임없이 생성된다고 하더라도, 그 모든 것의 바탕인 지구는 움직이지 않는다고 말하고 있다. 심지어 인간이 이 지구를 떠나 다른 행성에 도착한다고 해도 인간의 환경인 지구는 인간을 떠나지 않는다는 것이다. 이것은 자연에도 마찬가지이지 않을까? 인간이 자연을 떠난다고 믿는 순간에조차 자연은 인간을 떠나지 않는 것은 아닐까?

- 한상진_사라짐에 대하여_종이에 연필, 색연필, 콩테, 파스텔_29.5×21cm×3_2024

- 한상진_환해장성에서_종이에 연필_콘테, 파스텔_16×29.5cm_2024

- 한상진_무극_한지에 먹_34.5×69.5cm×5_2024

한상진의 『비 거로』 전시는 제주의 자연에서 우리가 이미 보고 있지만 볼 수 없었던 모습들을 보여준다. 실눈을 뜨거나, 아니면 눈을 감아야만 보이는 것들을 볼 수 있을 때 어쩌면 우리는 우리 안에서 또 다른 자연을 발견할 수도 있을 것이다. ■ 정지은

Vol.20240725d | 한상진展 / HANSANGJIN / 韓相振 / painting.drawing