- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

기억만이 이야기가 된다

Only memories tell the stories 김만순展 / KIMMANSOON / 金萬淳 / painting 2024_0524 ▶ 2024_0609 / 월,화요일 휴관

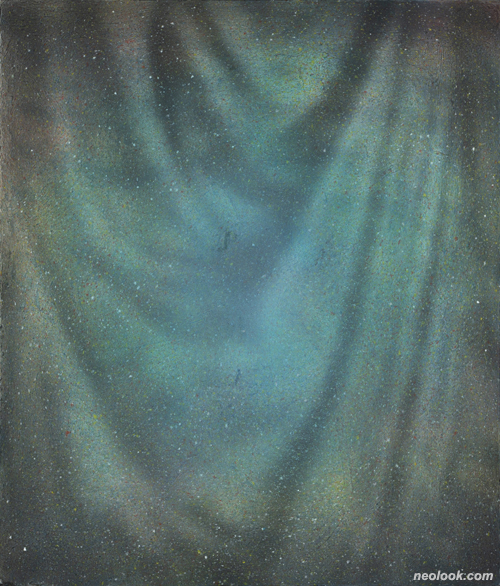

- 김만순_Light #3_캔버스에 유채_53×45.5cm_2024

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 02:00pm~07:00pm / 월,화요일 휴관

갤러리인 GALLERY IN 서울 서대문구 홍제천로 116 201호 Tel. +82.(0)10.9017.2016 @_innsinn_

기억이 있다. 그것은 처음에는 하나의 사건이었다. 시간이 흘렀고 어떤 부분은 잊혀졌으며, 때에 따라 생략되기도 했다. 과거의 기억은 이따금 현재에 간신히 고개를 내밀었다. 그럴 때면 두 개의 시간은 포착할 수 없는 빠르기로 잠시, 동시에 끈질기게 포개어졌다. 기억은 그렇게 현재와 끊을 수 없는 연결로서 맺어진다. 기억이 애써 비좁은 정신에 자리를 잡고, 다시 오늘과 맺어지는 연결. 시간의 우연적인 성질은 이 연결을 통해 잠시 극복된다. 기억함으로써 시간은 비로소 내면적으로 전환된다. 기억은 한 존재가 세계와 맺는 기초적인 질서이다.

- 김만순_Light #4_캔버스에 유채, 잉크젯 트랜스퍼_41×32cm_2024

- 김만순_Light #5_캔버스에 유채, 잉크젯 트랜스퍼_41×32cm_2024

- 김만순_Light #2_캔버스에 유채_53×45.5cm_2024

- 김만순_Nameless_캔버스에 유채, 콜라주_116.8×91cm_2023

김만순 작가는 인터넷에서 수집한 사진으로부터 작업을 시작한다. 그가 사진을 수집하는 기준은 '멂'이다. 버섯, 오래되어 녹슨 손잡이, 크리스마스 오너먼트, 성작, 정체를 알 수 없는 석상. 어쩐지 현재의 나와 심리적, 물리적 거리가 멀게 느껴지는 이미지를 작업의 레이어로서 활용한다. 그의 작업 과정은 길다. 「Bon fire」는 표면의 불의 형상이 시선을 사로잡는다. 그러나 더욱 눈여겨본다면, 불 아래의 일렁이는 형상을 볼 수가 있다. 「Bon fire」는 3년 전 그렸던 그림 위에 다시 여러 이미지를 즉흥적으로 쌓아 올리며 만들어졌다. 그 레이어의 순서는 다음과 같다. 먼저 이전에 그렸던 그림 위에 하늘을 그려 덮는다. 하늘은 과거의 그림과 현재의 그리는 행위 사이에 놓인다. 하늘은 눈으로 볼 수 있는 것 중에 가장 먼 것이라고, 가장 먼 베일이라고 작가는 말한다. 하늘 위에 그는 처음에 어떠한 풍경을, 그 다음에는 커튼을, 마지막으로는 불을 그렸다. 여러 이미지를 거쳐 그리며 시각 정보로서 존재했던 사진은 중첩된 시간을 지닌 하나의 경험으로서 완성된다.

- 김만순_Bon Fire_캔버스에 유채_73×61cm_2024

- 김만순_Cursor_캔버스에 유채_41×32cm_2024

- 김만순_Ornament_캔버스에 유채_33×24cm_2024

- 김만순_Nameless #2_캔버스에 유채_53×45.5cm_2024

작가에게 '완성'의 개념은 임시적인 것이다. 「nameless」는 2023년 개인전 《landmark》에서 「graveyard」라는 제목의 그림이었다. 작가는 해당 전시에서 기념비가 아닌 시공간의 흐름에 따라 바뀔 수 있는 가능성을 지닌 회화를 랜드마크로 비유했다. 불변의 완성이 아닌 변화할 가능성을 지니고 화면을 바라보는 열린 태도, 그 태도가 「graveyard」를 다시 그리게 했다. '나에게 그림을 그리는 일은 '끝'을 유예하며 '잠시 멈춤'의 상태를 지속시키는 연습'이라고 작가는 이야기한다. 지금의 표면은 「nameless」에 머무르지만 언제든 다른 그림으로 전환될 수 있다. 그의 그림은 변화를 통해 서사적 길이를 지니게 된다. 또한, 여러 번 다시 그려질 때마다 그는 화면과 자신 사이의 거리를 감지한다. 이 거리감은 화면에 대한 존중의 마음이며, 그가 사용하는 사진들을 무작위한 데이터가 아니라 일종의 질서를 가진 것으로 수렴되도록 만든다.

그의 그림은 물리적으로 무겁다. 그림을 오래, 반복적으로 그리며 자연스레 무거워진 것이다. 우리의 눈은 그림을 표면의 이미지만으로 읽지 않는다. 무게를 지닌 것으로, 현재의 표면을 지지하는 과거 표면들의 존재도 함께 읽기 마련이다. 그가 같은 그림을 거듭하여 그릴 때 그림은 자주 덮여지며 또 한편으로 벗겨진다. 과거의 표면은 새로운 이미지로 덮이고, 새로운 이미지는 몸을 펼쳐 화면 그 자체가 됨으로써 시선 앞에서 자신을 벗겨 보여야 하기 때문이다. 감추고 드러내며 비로소 하나의 비밀, 베일이 그림을 감싼다. 그의 작업 안에서 가까운 것과 먼 것, 가시적인 것과 비가시적인 것의 연결은 하나의 신비이자 서사성으로 아스라이 드러난다. 우리의 기억이 시간의 폭을 빠르게 횡단할 때마다, 우리의 존재 역시 신비이며 서사 그 자체임을 기억할 수 있다. 그가 베일을 걷기 전에 감지했을 기억의 무게를 가만히 느껴본다. 이 무게는 너비와 깊이를 지닌 것으로 시간의 측정을 기다리고 있다. ■ 박정윤

Vol.20240524c | 김만순展 / KIMMANSOON / 金萬淳 / painting