- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

불구부정 不垢不淨: 먼지가 되어가는 중이었다...

Neither dirty nor clean: It was turning into dust.

한희선展 / HANHEESUN / 韓姬善 / installation 2024_0320 ▶ 2024_0331 / 월요일 휴관

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20221119d | 한희선展으로 갑니다.

한희선 유튜브_youtube.com/@hanheesun624 인스타그램_@sweethan610

초대일시 / 2024_0323_토요일_05:30pm

주최,주관 / 호랑가시나무창작소_호랑가시나무 아트폴리곤

관람시간 / 10:00am~06:00pm / 월요일 휴관

호랑가시나무 아트폴리곤 HORANGGASINAMU ART POLYGON 광주광역시 남구 제중로47번길 20 (양림동 230-1번지) Tel. +82.(0)62.682.0976 www.horang-c.com @artzoo_offcial

쓸모없어 보이는 것조차도 정신적, 미학적 의미를 지닌다 ● 모든 레지던시 공간이 그렇듯 호랑가시나무창작소 역시 만남과 이별이 끊임없이 이어지고 있습니다. 이 곳을 거쳐간 많은 작가님들은 각기 다른 개성과 작품 세계를 가지고 있습니다. 한희선작가가 머리카락으로 작업을 한다고 할 때 저는 너무 많은 궁금증을 느꼈습니다. 전혀 상상되지 않았습니다. 그리고 호랑가시나무아트폴리곤에서 '먼지가 되어 가는 중이었다'라는 전시가 선보였을 때 첫 느낌은 인고의 시간이였습니다. 방 안에 떨어진 머리카락을 하나하나 모아 이어 붙이는 작업은, 동양철학적 관점에서 인고의 시간과 자기 수양의 과정으로 해석될 수 있습니다. 이 작업은 단순히 머리카락을 모으는 것을 넘어, 자신의 내면을 갈고 닦는 과정이며, 하루하루의 작은 행위 속에서 자아를 발견하고 정제하는 인내의 여정으로 보여졌습니다.

- 한희선_윤회(輪廻, Samsara)003_작가의 머리카락, 쓰레기, 양림산에서 수집한 자연 오브제들_가변설치_2024

동양철학은 인간과 자연, 나와 타자가 본질적으로 하나의 흐름 속에서 상호작용하며 순환한다고 봅니다. 여기서 방 안에 떨어진 머리카락은 스스로 인식하지 못하는 순간에 떨어져 나간 자아의 일부이며, 매일 수집하고 다시 연결하는 과정은 깨달음과 통찰을 향한 길을 상징합니다. 즉, 한올 한올의 머리카락을 이어 붙이며 자아와 환경의 연결을 느끼고, 나와 세상이 이어져 있음을 깨닫는 것입니다. 마치 생이란 봄날에 피고 지는 꽃처럼 찰나의 순간에 피어나고 사라지지만, 그만큼이나 아름답고, 떨어져 나간 꽃잎은 삶의 덧없음 보여주는 듯 자연스러운 순환의 일부로 작가는 이 생의 속성을 담아, 결국 형태를 버리고 사라지면서도 개념의 흔적을 남기는 미학을 구현하고 있습니다. ● 이 미학적 태도는 동양 철학의 "무상(無常)"과 "허무(虛無)"의 개념과 깊이 맞닿아 있습니다. 모든 것은 변화하며, 형상은 잠시 머물다가 사라지고, 남는 것은 사유와 관념, 그리고 감각적 경험뿐입니다. 이는 마치 도교의 장자에서 "형체가 없으면서도 있는 무형(無形)의 진리"와도 같습니다. 작가의 작품이 형체를 두지 않고, 마치 꽃이 피었다 지듯 사라지는 듯한 느낌을 주는 것은 형태를 집착하지 않고, 관념만을 남겨 보는 이의 마음 속에 잔잔히 머무르도록 합니다.

- 한희선_전도몽상(顚倒夢想, Inversion & vain thoughts)_ 작가의 머리카락, 돌_가변설치_2024

작가의 작품 속에서는 생명의 무상함과 그 무상함이 주는 동양적 철학이 응축되어 있는 듯 합니다. 이는 불교의 반야심경에서 언급하는 "색즉시공 공즉시색(色卽是空 空卽是色)"이라는 구절과도 일치합니다. "색(色)"이란 모든 형태와 현상을 뜻하며, 이는 곧 공(空)과 같은 본질을 가지고 있음을 의미합니다. 즉, 작품이 형태를 통해 우리에게 무언가를 전하더라도, 최종적으로는 그 형태를 벗어나 순수한 개념과 의미로서만 남아 영원히 머물 수 있는 것이 아니라는 무상의 깨달음입니다. 작가의 작품은 찰나에 피고 지는 꽃처럼 그 형태를 비워가는 과정을 통해 우리에게도 이 무상의 미학을 전합니다. ● 결국, 작품이 남기는 것은 한 순간의 감각과 사유의 흔적, 그리고 사라진 뒤에도 우리의 내면에 남는 무형의 의미입니다. 그녀의 작품이 개념을 남기고 사라지는 듯한 느낌은, 미(美)가 일시적인 것임을 자각하게 하고, 존재와 비존재 사이의 무상함을 인정하는 동양적 미학을 담아내고 있습니다. 이 미학은 생이 꽃처럼 아름답고, 동시에 허무하다는 동양적 통찰을 통해, 사라짐의 과정 속에서 삶의 경이로움을 새롭게 발견하게 하는 것입니다.

- 한희선_불구부정(不垢不淨, Neither dirty nor clean)006_ 작가의 머리카락, 석고_20×10×5cm, 가변설치_2024

마지막으로 『먼지가 되어 가는 중이었다』展에 대한 저의 글 역시 한희선 작가의 신체에서 떨어져 나간 머리카락처럼 무의미 할 수 있지만 한희선 작가가 잘 엮어 의미있는 개념으로 만들어 주길 바랍니다. ■ 정헌기

- 한희선_불구부정(不垢不淨, Neither dirty nor clean)008_ 작가의 머리카락, 석고, 오래된 도어 스토퍼_가변설치_2024 한희선_불구부정(不垢不淨, Neither dirty nor clean)009_ 작가의 머리카락, 석고, 오래된 자물쇠_가변설치_2024

연약하고도 강인한 결속의 흔적을 되새기기 - 꿰고 묶고 엮어가며 다시 생의 한가운데로 ● 차가운 공기가 차츰 사라져가는 3월 하순, 투명한 천정을 통과한 빛은 전시장 가득 안온함을 채웠다. 하얀 벽과 마룻바닥, 그 사이를 고요하게 가로지르는 연약한 존재들. 이들의 미세한 아우성은 발걸음마저 조심스레 만들었다. 생경한 장면은 익숙한 존재를 낯설게 한다. 보이지 않을 만큼 미세하게 시야를 가로지르는 머리카락들은 육중한 몸의 움직임을 단숨에 제압한다. 자칫 연약한 존재들이 밟힐까 걸음도 숨소리도 고요해진다. ● 전시장에 내려앉은 가득한 빛과 고요한 공명, 하얀 벽 앞에 펼쳐진 테이블로 서서히 시선이 집중된다. 인간에 의해 일부러 만들어진 것들은 몇몇일 뿐, 모두 자연으로부터, 또 자연의 일부인 인간으로부터 파생된 것들이다. 날마다 몸에서 떨어져 나가고 다시 생성되기를 반복하는 머리카락, 계절이 바뀌며 돋아나고 떨어지는 나무의 잔재들, 짧은 몇 달의 시간 동안 작가의 시간을 채워간 무언가들을 모두 꿰고 묶고 엮어낸 건 가느다란 머리카락이다. 그저 가늘지만은 않은 존재임을 강력하게 표출함이 자명하다. ● 하얀 벽 위에 작게 뭉쳐진 덩어리들, 흩뿌려지듯 바닥에 아슬아슬 내려앉은 가는 머리카락들, 생에 헌사하듯 차려놓은 테이블. 가늘지만, 결코 연약하지 않은 머리카락들은 삶의 흔적들을 그렇게 꿰고 묶고 엮어내어 삶이라 불리는 생의 한가운데로 이동을 이끈다. 제 자리를 벗어난 존재들의 고요한 아우성은 당연함을 당연하지 않게 하기에 충분하다.

- 한희선_먼지가 되어가는 중이었다.(It was turning into dust.)_작가의 머리카락_가변설치_2024

낯선 곳에서 지어가는 매듭 ● 낯선 곳에서 차곡차곡 쌓았을 작가의 시간을 복기한다. 친숙한 장소, 공간을 떠나 3개월 남짓 머문 날들이다. 남쪽의 안온한 한기를 머금은 새로운 장소로 몸이 이동했다. 낯선 장소로의 이동은 변화이자 지난한 시간의 복기이다. 익숙함을 벗어나는 일, 한동안의 시간을 머무르며 그간의 낯섦은 새로운 매듭을 만들어냈다. 버리고 싶었던 마음들을 조금은 가볍게 털어냈을지도, 정리되지 않은 마음의 실타래를 고이 정돈했을지도, 끝없이 다가올 내일의 순간들을 다짐했을는지도 모른 시간이 아니었을까. 겨울에서 봄이 오는 시간을 보내며, 몇 해의 계절이 바뀌는 만큼이나 많은 매듭이 묶이고 풀리기가 반복되었으리라 짐작해 본다. ● 가늠할 수 없는 생각의 무게와 광활한 시간의 층위들은 작가 자신이자 또 다른 누군가, 혹은 우리 모두의 삶에 대한 애도의 만찬을 펼쳤다. 스스로의 깨달음에 대한 성찰이자 작품과 마주할 누군가의 마음으로 다가가는 정갈하고 고요한 일렁임이다. 작은 신경 하나하나 곤두선 손가락 끝, 가느다란 머리카락을 엮어내는 인고의 과정은 결국 자연으로 돌아갈 끝없는 윤회의 삶이 반복되는 우리들의 과거와 현재 미래를 얼기설기 매듭지어냈다.

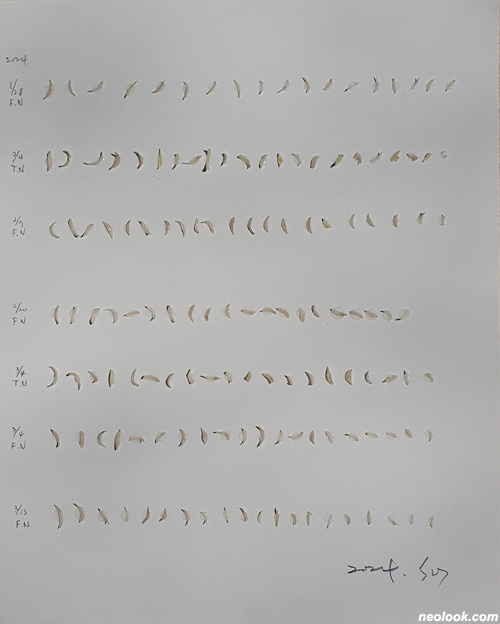

- 한희선_불구부정(不垢不淨, Neither dirty nor clean)010~11_ 작가의 머리카락_42×29.7cm×2, 가변설치_2024

같지도 다르지도 않고, 연약하지도 강인하지도 않은 ● 生과 死의 사이, 나와 너의 사이, 나와 여기의 사이, 나와 그 무언가의 사이, 무수한 관계의 가운데 '불구부정(不垢不淨)'의 이름으로 옳음과 그름, 안과 밖, 틀림과 맞음과 같은 중의적 의미들을 생각하고 또 생각하게 했다. 『먼지가 되어가는 중이었다...』고 명명한 전시 제목처럼, 언젠가 먼지처럼 사라질 것만 같지만 사라지지 않을 의미들이다. 가느다란 머리카락, 몇 가닥이나 될는지 가늠할 수조차 없는 뭉치들, 하얀 드레스를 비집고 엮인 실타래 같은 머리카락, 형상을 알아볼 수 없게 거대하게 확대된 머리카락들은 불명확하고도 명확하게 존재의 의미를 규명했다. '불구부정(不垢不淨)'은 세상에 존재하는 모든 중의적 의미를 함축해낸다. 연약하지도 강인하지도 않은 머리카락, 쓸모없이 버려진 머리카락들에 다시 예술이라는 외피를 덧대어 의미를 부여한다. 작가는 일상의 매 순간, '다름'에서 오는 서로 다른 잣대들을 되뇌며 미세한 머리카락 한 올에서 '불구부정(不垢不淨)'의 의미를 떠올렸다. 선함과 악함도, 사라짐과 나타남도, 더러움과 깨끗함마저도 불분명한 경계 위에서 흔들리는 줄타기를 한다. 그 어느 것도 오롯이 완전함은 없음을, 그 어느 것 하나 연결되지 않은 게 없음을 증명하는 것이다.

- 한희선_불구부정(不垢不淨, Neither dirty nor clean)012_ 작가의 손톱, 발톱, 종이_25.5×20.5cm_2024

소멸과 생성을 끝없이 반복하다 쉬이 소멸하지 않는 머리카락은 신체와 함께 존재할 때와 그러지 않을 때 극명한 다름을 명확하게 보여준다. '존재'라는 심오한 단어의 의미마저 부여되지 않았던 머리카락은 비로소 제 근원인 신체를 떠나고서야 '존재'의 의미를 함축하는 또 다른 실체로 작용한다. 2014년부터 수집하기 시작한 머리카락은 최근 3년여 시간 동안 관찰하고 수집하는 대상이 되어 작품으로 재생성되었다. 작가의 몸에서 떨어져 나와 먼지와도 같은 부스러기들이 모이고 쌓여 덩어리가 되었다. 사고(思考)의 존재로 다시 회생(回生)하여 공간의 공명을 일깨우고 과거, 현재, 미래의 시간을 엮어내며 무한한 연결 지점들을 생성해 냈다. 소멸해 가는 무언가에서 다시 매듭지어지는 생성의 지점이다. ● 한희선 작가는 "존재가 남긴 흔적을 통해 모든 존재가 서로 연결되어 있음을" 말했다. "완전하고 바람직하다고 여기는 몸으로부터 버려지고 소멸해 가는 나의 신체 일부인 머리카락을 매개로 주변의 다양한 사물과 연결하거나 관계 맺게 하는 작품을 선보이고, 세상을 바라보는 관점의 축을 옮겨보는 기회를 제공하고자 한다."고 했다. 연약한 머리카락들은 그렇게 작품과 관객을 끈끈하고도 강인하게 연결해간다.

- 한희선_불구부정(不垢不淨, Neither dirty nor clean)017~19_ OHP 필름에 프린트_29.7×42cm×3_2024

잊힘과 되뇜의 사이, 다시 살아가는 존재임을 각인하기 ● 지난한 시간에 대한 제의이자, 다가올 내일들에 대한 다짐이다. 생의 존재 의미와 연결을 되뇌게 하는 버려진 머리카락, 역사의 시간을 품은 양림동의 이곳저곳, 특별할 것 없는 일상의 장소들에서 건져 올린 바랜 사물들에서 지난 시간의 잊힘을 다시 상기한다. 한희선 작가의 작품들은 소박하고 경건하게 생의 순간들을 되뇌는 과정을 복기하게 한다. 쉬이 먼지처럼 사라지지 않을 연약하고도 강인한 머리카락에 빗대어 삶의 의미를 되묻는 것이다. 생각으로만 완결되는 작품이 아닌, 몸과 마음, 시간과 공간이 모두 섞어진 결과물로서 작품이다. 시간이 축적되듯 모이고 쌓인 머리카락들은 작가로부터 파생되어 외부 세계로 뻗어나가는 촘촘한 엮임이자 지금을 살아가는 모두의 마음들을 엮어내는 일이다. 자연의 일부이지 않은 것들이 없고, 연결되지 않은 것들도 없다. 희미한 머리카락 한 올은 우리가 소멸의 존재가 아닌 다시 사는 존재임 고요하게 읊조린다. ■ 문희영

- 한희선_불구부정(不垢不淨, Neither dirty nor clean)013~16_ 작가의 머리카락, 종이_39×27cm×2, 27×39cm×2_2024

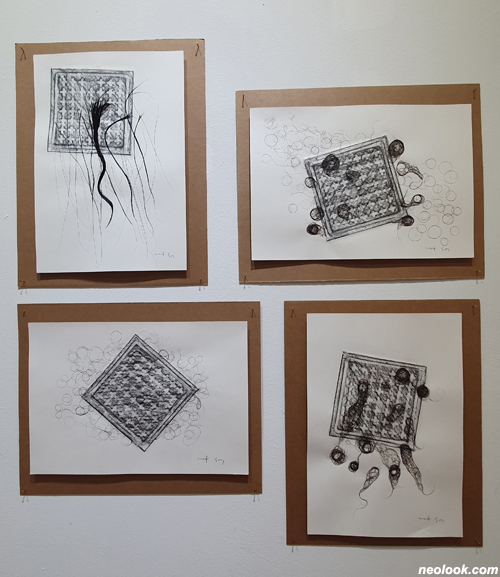

기획의도 ● 인간의 몸은 자신을 탐구하고 생각을 전달하는 주요한 매체 중 하나이다. 몸에 대한 탐구와 관심은 타인과 자신을 구분하거나 외부와의 경계를 나타내는 실체적, 상징적 의미를 만들기도 하고, 관계를 규정하고 결정지어 우리의 관념을 더욱 공고하게 만든다. 우리가 믿고 있는 감각들이 나와 타인을 구별하는 수단으로 사용되고 있으며 이는 특정 성과 인종, 지역, 민족, 집단, 사상 등에서 편을 가르는 역할을 충실히 하게 된다. 영화 '기생충'은 냄새를 통해 빈부 격차와 혐오를 함축적으로 담아내어, 우리의 감각(후각)이 타인과의 경계와 차별에 어떻게 쓰여지는지 선명하게 보여준다.

- 한희선_윤회(輪廻, Samsara)002_ 작가의 머리카락, 석고_7×6×5cm, 가변설치_2024

추진 배경 ● 나와 상대의 감각은 서로 다름에도 불구하고 우리는 종종 자기중심적 사고에 빠져 쾌. 불쾌를 가르려고 한다. 나의 신체는 언제나 깨끗하고 신성한 존재인가. 몸은 세포 재생 주기에 따라 나고 자라고 소멸한다. 뇌와 눈은 일생을 함께한다고 하지만, 손톱은 6개월, 피부는 28일, 뼈는 10년, 머리카락은 3~6년을 주기로 업데이트된다고 한다. 세포의 수명을 인간의 수명처럼 착각하지만, 세포는 자기복제와 업데이트를 통해 변화한다. ● 방금 전까지 나의 일부였던 머리카락, 손톱, 피부 조직 등은 떨어져 나가는 순간 불결한 쓰레기로 취급된다. 깨끗함과 더러움의 분별은 어디에서 오는 것이며 우리는 왜 이런 상황을 맞을 때 전도되는 것인지에 대해 탐구하게 되었다. ● 작가 한희선은 존재가 남긴 흔적을 통해 모든 존재가 서로 연결되어 있음을 주제로 작업해오고 있다. 주로 거칠고 낡거나 쓰임이 다한 비천한 재료와 연약하고 부드러운 재료를 대비시켜 두 매체가 가지는 극명하고도 대조적이지만 상호 순환적인 흔적 표현에 천착하고 있다. 평소 떨어지거나 잘려 나간 자신의 신체 일부인 '머리카락'을 관찰하며 생성소멸의 '몸' 자체를 인식하고자 하던 중, 자신의 편향된 관념의 차이를 경험하는 몇 가지 사건이 단서가 되어, 2021년부터 약 3년간 본격적으로 자신의 머리카락을 관찰하고 수집하기로 한다. 이를 통해 작가의 관념 속에서 어떤 것이 깨끗하고 더러운지 구별*하거나 어떤 현상에 옳고 그름을 판별하는 마음을 가지는지 알아차리고, 존재를 있는 그대로 바라보고 지켜보며 그 과정들을 작품화하기로 한다. ● 『먼지가 되어 가는 중이었다』展에서는, 완전하고 바람직하다고 여기는 몸으로부터, 버려지고 소멸해가는 작가의 신체 일부인 머리카락을 매개로, 주변의 다양한 사물과 연결하거나 관계맺게 하는 작품을 선보이며 세상을 바라보는 관점의 축을 옮겨보는 기회를 제공하고자 한다. 또한 근대 역사 거리인 양림동 일대와 과거 선교사 사택 등 전시 장소의 역사성과 고유성에도 관심을 기울이며, 직접 수행하고 탐색하는 작업 과정을 거쳐 작품화하였다. ● 존재의 의미에 대해 회피하지 않으려 하며, 머리카락이라는 다소 혐오와 불쾌감을 느끼게 하는 매체를 마주하게 함으로써 우리의 관념이 얼마나 자기중심적이며, 사물과 우리의 감각 기관의 접촉으로 수많은 경험을 통해 자리한 것임을 와닿게 할 것이며, 우리의 관점은 어떻게 변화해야 하는지 모색하는 자리가 되길 기대한다.

작가노트 ● 입춘이 겨우 지난 아침, '나'는 머리를 감고 제대로 말리지도 못하고 급하게 외출에 나선다. 덜 마른 머리카락을 말리기 위해 차창을 살짝 내린다. 달리는 차 안에 봄바람이 들어오고 공기가 회전하며 머리카락이 날린다. 바람에 머리카락이 마르면서 어깨와 무릎 위에 떨어진다. 나는 차창을 내리고 떨어진 머리카락을 주어 차창 밖으로 날려 버린다. 머리카락이 잘 마른 것 같아 기분이 좋다. ● 공기는 아직 차지만 주변 풍경이 봄을 그리기 시작한다. 앞차 운전자가 창문을 내리더니 차창 밖으로 담배꽁초를 집어 던진다. 자신이 만든 쓰레기인데 자기 차 안에만 없으면 된다고 생각하는 것인지, 뒤따르고 있던 '나'는 운전자의 행동을 용납할 수 없고 대단히 불쾌해한다. '나'는 내렸던 차창을 급히 올린다. 상쾌한 봄날 아침에 기분을 망친 이유는 앞 차 운전자의 몰상식한 행동 때문이라고 생각한다. ● '나'는 두 사건을 대하며 분별과 알아차림을 경험하게 된다. 방금 전까지 '내 몸'의 일부였지만 '나'의 몸에서 떨어져 나간 머리카락은 더이상 쓸모가 없으니 쓰레기처럼 버렸다. '나'는 감은지 얼마 안된 머리카락이니 깨끗하다고 생각하고 버려도 괜찮다고 생각했다. 앞차 운전자의 담배꽁초는 불결하고, 이로 인해 환경을 어지럽히고 질서를 문란하게 한다고 생각한다. 머리카락을 버릴 때는 더럽다고 생각하고, 담배꽁초를 버리는 상대를 보며 내가 버린 머리카락은 깨끗하다고 생각하고 있음을 알아차린다. '나'였을 때와 '나'가 아니었을 때, '나'와 '상대'였을 때, '나'는 더럽고 깨끗함을 서로 다른 잣대로 구별하고 있었다. ■ 한희선

* 불구부정(不垢不淨, Neither dirty nor clean), 즉 더럽지도 깨끗하지도 않다는 뜻으로 空사상이 담긴 대승 불교 경전 『반야심경』에 나오는 구절이다. 신라 고승 원효(元曉)는 당나라 유학길에서 잠결에 목이 말라 마신 물이 해골에 고인 물이었음을 알고 사물 자체에 깨끗함(淨)도 더러움(垢)도 없음을 깨달아 그 길로 유학길을 포기하였다는 일화로 유명하다.

Vol.20240320d | 한희선展 / HANHEESUN / 韓姬善 / installation