- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

冥想(MEDITATION)-강행복 3주기展

강행복展 / KANGHAENGBOK / 姜幸福 / printing 2024_0221 ▶ 2024_0305

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20190320g | 강행복展으로 갑니다.

초대일시 / 2024_0228_수요일_05:00pm

관람시간 / 11:00am~06:00pm

나무화랑 NAMU ARTIST'S SPACE 서울 종로구 인사동길 54-1 4층 Tel.+82.(0)2.722.7760

강행복의 목판화 - 화엄을 향한 명상의 아름다움 ● 화엄(華嚴). 대방광불화엄경의 핵심. 사전적 개념은 "여러 가지 수행을 하고 만덕을 쌓아 덕과를 장엄하게 하는 일"이다. 촌음같이 짧은 이 세상에서 한 존재의 수행과 만덕의 결과가 화엄이라면, 그것은 도대체 얼마나 최선의 아름다운 상태를 이름인가. 감각적 수준은 말할 것도 없고 인식적으로도 장쾌한 대오각성 깨달음의 경지. 석가모니불과 비로자나불이 하나가 되듯, 그런 감각과 인식의 주체가 분간을 넘어서는 깨달음의 세계는 또 얼마나 쉽게 규정하지 못할 정도의 광대무변의 크기일 것인가. "티끌 속에 우주가 있다"는 무한의 세계에는 그 티끌에 수없이 많은 부처가 있으니, 화엄은 어떤 식으로도 그 크기나 질량이 계량·측량될 수 없는 추상적 상태가 아닌가. 아니 상태조차 없는 空이다. 그러니까 화엄은 현상계의 실체(이되 엄연한 허상)로부터 추상으로의 이행과정의 마지막 현상이다. ● 그 지점에서 지금 강행복은 마지막 목판화 작업을, 점점 미력하게 잦아드는 그의 호흡과 리듬에 맞추고 있다. 목판화를 찍은 한지를, 그 이미지를 오리고, 엮고, 꿰매면서 아무런 서사 없는 책(Artist's Book)을 만들고 있는 것이다. 거기엔 그의 인생이 경험했던 결과로서의 추상적 이미지가 색과 형태 운동감으로 변주하며 남는다. 숱한 삶의 곡절과 연대기가 인식과 더불어 소멸하며 조형 단위로 환원된 장엔 오롯이 화려하고도 담백한 그의 몸짓이 남긴 감각적 흔적만 남았다. 책이되 아무 내용도 설명도 지적 담론도 없는 텅 빔이, 그러나 모순적 현상으로 유동하는 우주로 화면에 있다. ● 그의 호흡은 지금(2022년) 꺼져간다. 생의 절멸점을 눈앞에 두고 들숨과 날숨의 압력과 속도가 낮고 느려지고 있다. 4년째 암을 겪는 육신은 말랐으나 그 표정은 담담하고 눈빛은 깊다. 엄청난 통증에서도 스스로 내면을 잘 갈무리해서일 것이다. 지금 그가 재배치하고 제본하는 그의 목판화 아티스트 북 이미지들은 그렇게 지금 그의 손과 호흡을 따라 무심한 삼매(三昧)의 경지를 노닌다. 통증의 기록이자 통증을 넘어서서 깨달음을 향한 수행이다. 허리춤에 돌맹이를 매단 채 방아찧기를 한 혜능의 노동과 같은 것이기도 하다. 온갖 화려한 색과 운동의 유동, 혹은 검정 모노톤의 침잠된 육중함 등이 교차해서 엮어지면서도 어떤 기교도 기술(技術)도 없는 바로 지금의 자신을 기술하는 무위와 무목적의 행위만 "그냥, 그렇게" 진행되고 있는…. 경지다. 삶의 마지막 지점에서 존재에 관한 모든 것을 내려놓은 그의 성찰의 결과는 그렇게 겸허한 찬란함으로 화사하다. 그에게 비치는 내 눈의 안타까움조차도 허허롭게 관조하는 경지처럼 말이다. ● 강행복 선생과 나의 본격적 만남은 10여 년쯤 되었다. 물론 그 이전에도 스치듯 인연이 있었으나 2008년 내가 기획했던 「박수근 탄생 100주년 기념-졸(拙)과 박(朴)의 미로 본 한국현대목판화전」에 그를 작가로 초대하면서부터 가까워졌다. 이후 내가 기획한 목판화 단체전에 단골로 출품했다. 그리고 2017년 「Untitle』, 2019년 「화엄華嚴」을 주제로 『나무아트』에서 목판화 아티스트 북 설치전을 가졌다. 그에게 아티스트북 작업을 권한 건 나였다. 그리고 그는 60대 중반의 나이에 Artist's Book Installation이란 새로운 실험과 도전에 나섰던 것이었다. 작업을 진행하면서 기획자인 나와의 커뮤니케이션을 통해 그 스스로 새로운 감각과 표현을 개발해냈다. 서울에서 나를 만나고 작업공간인 광주로 내려가면, 곧 그가 자주 가는 절로 들어가서 보름이든 한달이든 아티스트 북을 제작했다. 크기도, 형식도, 제본 방식도, 설치방식도 그의 마음이 흐르는 대로 실행 했던 듯싶다. 그는 이 작업을 매우 즐거워했다. 평소 절에 자주 들어가면 세상사를 끊고 표표히 자기 수행만 하던 그이고 보면, 이 아티스트 북 작업은 그야말로 삼매(三昧)에 빠질 수 있는, 일종의 몰아(沒我)와 물아일여(物我一如) 물심일여(物心一如)의 자기 수행의 한 방편이었던 셈이다. 광주에서 두어 달만에 상경한 그는 푸짐한 볼거리를 갖고 왔다. 목판화란 장르로 보자면 모두 처음 시도하는 조형방식이자 매체적 개념을 띈 실험이었다. 그는 매우 즐겁게 몰입하고 또 이 작업을 좋아했다. 그때 전시를 설명했던 필자의 간략한 글을 보자. 먼저 2017년 「Untitle」전.

- 강행복_나를 찾아 걷네-10302 Looking for Myself_한지에 목판화_76×56cm_2010

- 강행복_나무와 새 Tree & Birds_한지에 목판화_64×44cm_2001

"강행복의 이번 전시는 목판화로 제작한 '아티스트 북(Artist's Book)' 설치작업이다. 8절 크기의 아티스트 북 128권 중에서 반 정도를 설치한다. 더불어 미니 북 사이즈의 구작도 서울에서는 처음으로 동시에 선보인다. 판화지만 에디션이 없고, 단 한 권씩밖에 없는 유일한 오리지널들이다. '아티스트 북'은 '북 아트(Book Art)'와는 다르다. 북 아트가 책의 장정이나 디자인에 관계된 거라면, '아티스트 북'은 작가의 조형적 핵심, 작업 컨셉이나 감성을 책이라는 근거리성의 미디어를 참조해서 미적으로 엮어내는 것이다. 이런 맥락에서 강행복은 '무제 Untitle'란 제목의 연작으로 그의 오랜 작업주제인 명상(Meditation)을 특유의 추상적 조형성으로 만다라 수행처럼 진중하게 이미지화했다. 목판화로 찍고 판 그의 내면의 진술 속에는 담백하고 경건한 미적 태도가 반영된다. 읽고 인식하는 책이 아니라, 느끼고 깨닫는 감성적인 책으로 접근하는 강행복의 추상적 '명상'의 현전을 관객들도 함께 체험하길 기대한다."

- 강행복_南無釋迦牟尼佛-1177 Namo Sakyamuni Buddha_한지에 목판화_73×54cm_2001

- 강행복_冥想-10310 Meditation-10310_한지에 목판화_76×56cm_2010

- 강행복_冥想-16429 Meditation-16429_한지에 목판화_76×56cm_2016

그리고 2019년 「화엄華嚴」전. ● "목판화 제판과 프린팅을 거친 온갖 이미지들은 다시 파편화되고 이리저리 이산을 하면서 새로운 이웃으로 만난다. 그리곤 직접 작가의 손으로 하나하나 실로 묶이면서 새로운 책의 형태인 물리적 사물로 제본된다. 작업실에서 모든 준비를 마치고 산사로 들어간 작가가 여러 밤을 지새우며 바느질로 제책을 하는 것이다. 한 권, 두 권, 열 권, 백 권… 묶고 또 묶고… 그렇게 제철된 책은 책장과 같은 박스에 고이 펼쳐져서 넣어지거나, 세워지고 눕혀지거나, 벽면에 걸리거나… 낙엽처럼 바닥에 우수수 쌓여서 설치된다. 그러니까 강행복의 목판화는 액자 속에서 벽면에 구금된 채 졸고 있는 것이 아니라, 관객들의 몸과 피부에 직접 스치면서 보여지는 판화로 이행 하고 있는 것이다. 설치된 이미지들. 그리고 그 이미지들은 관객에게 말을 건다. "일상에서 나 같은 판화 본 적 있나요?" 실험은 작가에겐 동맥이다. 40여 년을 작업해온 60대 후반으로 접어든 작가가 목판화 형식에 대한 또 다른 일탈을 감행한다. 이미지를 품은 책의 형태로 말이다." ● 두 전시 모두 목판화 아티스트 북 전시였지만 그 내용과 형식은 현저하게 달랐다. 그만큼 쉼 없이 작업을 다양하게 변주하며 새로운 실험을 계속해서였다. 2017년엔 아티스트 북 개념이 책이라고 하는 기존의 형식에 중점을 둔 것이라, 아직 새로움이 덜해서 형식 실험성에 중점을 둔 미완의 개념인 「Untitle」이란 전시 명칭을 썼고, 2019년의 그것은 새로운 미디어를 표현하는 방식의 열린 유연함과 함께 본인만의 아티스트 북 개념을 설정한 모양새였다. 여러 가지 크기에, 흑백과 고명도 원색의 향연, 집동사니雜同散異 다양한 이미지들의 오리기-콜라주-엮음-제본, 그리고 다른 오브제들과의 접점으로 인해 그의 조형적 발성 미디어로 아티스트 북은 확실하게 자리 잡게 된 것이었다. 그리고 이후 약 30cm 두께의 묵직한 먹 모노톤 아티스트 북에 이어, 이번엔 그 두 배 이상 두께(약 80cm 정도)의 작업으로 그의 고희를 자축하는 결과물을 내놓게 되었다. 투병의 힘듬을 동반한 작업의 무게로 말이다. 그 능동적인 태도는 총욕약경(寵辱若驚), 삶의 애환에 대한 경계를 넘어선 무애(無涯)와 무외(無畏)의 한 경지로 여겨질 정도다. 생사를 관통하며 스스로의 마음을 챙기는 의연함의 바탕이 작업이라는 점에서 그는 천생 타고난 기질의 작가다. 이 작업에 화엄이란 비유적 수사를 붙인 건 잘 어울린 듯싶다.

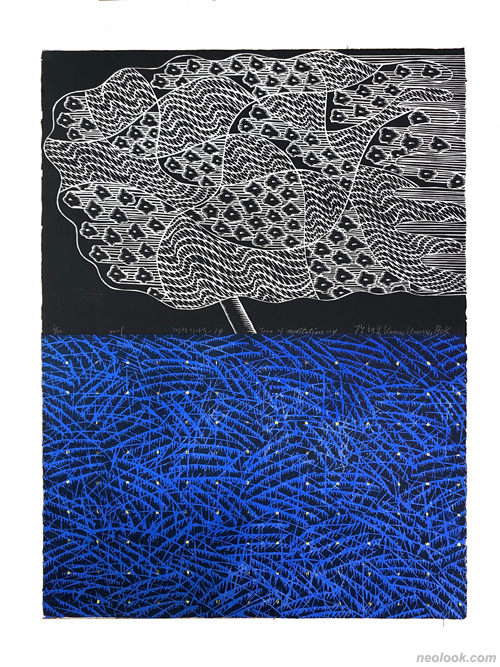

- 강행복_명상의 나무-14 Tree of Meditation-14_한지에 목판화_76×56cm_2009

화엄은 천지 만물이 있는 그대로 바다에 비치는 해인삼매(海印三昧)에, 세상의 모든 경계가 무화되는 부처의 화장세계(華藏世界)다. 중생들의 상대적 세계관이 서로 소통하고 화해(和諧)하여 주체와 타자 간 갈등을 극복하는 무한보편평등(無限普遍平等)의 세계관으로 이행하며 해탈에 이르는 현상이자 기제이기도 하다. 강행복의 작업 「화엄華嚴」도 마찬가지다. 형상에 얽매이지 않는 추상적인 색채와 조형의 끝없이 상호 넘나들고 유동하며 만들어낸 이미지의 편집이자 제본으로, 그 많고도 다양한 어울림들은 결과적으로 화음과 조화의 장엄한 괴체가 되었다. 그러나 물리적으로 현존하는 그 책엔, 단 하나의 말도 또 어떤 문자도 없다. 또 작가의 "할喝"도, 작업에 대한 설명도, 삶에 대한 소회 또한 단 한 줄조차 없다. 그저 그의 70년 삶이 던진 화두와, 그 화두에 집중했던 그의 숱한 행위의 흔적이 어떤 관념 없이 검고 묵직한 덩어리로 현전(現前)한 모양새다. 평생의 목판화를 바로 이 작업으로 귀결시키는 이 묵언의 작업행위야말로 그에게는 무문관(無門關) 수행이었던 것처럼 말이다. ● 사실, 강행복의 목판화 작업은 1980년대 소탈한 전통적 자연관을 반영한 문인화적인 냄새가 풍기는 풍경류의 반구상작업으로부터 시작해서, 90년대와 2000년대를 거치는 「명상瞑想」 연작을 거쳐, 2010년대 말 「화엄華嚴」이란 주제와 설치 형식에 이르는 불교적 색채가 짙은 심상 이미지다. 한국현대목판화의 회화적 특징의 궤적에 대입해보면 기하학적인 조형성이 이질적으로 도드라지는 양식이다. 이는 강행복이 디자인과 출신이란 점을 반영하는 단서다. 1950년대 후반 한국현대판화의 등장 이래 한국의 목판화는 대체적으로 화가들에 의한 칼맛의 회화적 표현성을 중심으로 그 양상이 전개되어왔다. 구상이든 추상이든 마찬가지다. 그런데 강행복은 기하학적 추상성과 색채가 중첩된 프린팅을 중점으로 하는 다색판화 기법의 독자적인 조형을 구축했다. 일종의 디자인적 깔끔함과 공예적 장인성, 그리고 반복적 노동성이 두드러진 독특함이다. 그래선가 그의 일련의 작업 명제도 '명상', '무제', '화엄' 등과 같은 관념적·추상적 요소가 두드러진다. 수행이라는 그의 불교적 세계관이 그의 태도와 사유의 바탕이라서 그럴 것이다. ● 그리고 2019년 전시 이후 최근까지, 강행복은 여전히 '화엄'을 주제로 다양한 종류의 목판화 아티스트 북 실험과 변주를 진행해왔다. 그중에서 대미는 2021년 『예술의전당 서울서예박물관』에서 있었던 「나무-그림이 되다」전에 초대된 14m의 초대형 흑백 모노톤의 평면(각 30×30cm 크기 판화 600여 점 이미지의 가변 설치)과, 그에 조응하는 바닥의 목판화 오브제까지 입체적으로 수렴한 설치 작품이다. 본디 이 작품은 2015년 『광주시립미술관(상록전시관)』에서 발표되었던 「명상瞑想」을 좀 더 크고 적극적인 실험성을 가미한 변주로 아예 작품명제까지 「화엄華嚴」으로 확장한 것이다. 이 ‘몰(沒)의 장엄미'는 가히 강행복 목판화의 마지막을 웅변하는 듯 전시 공간 자체를 목판화화했다. 목판화가 벽이자 바닥 사물이자 이미지로, 이미 자신이 대면하고 있는 죽음을 자유로운 해탈로 변주하는 듯, 생태적 심상풍경으로 변주되었다. 작가의 수공과 노동의 끝점에서 빚을 수 있는 시각이미지와 미적 반응이 변증되는 최대치의 화엄이라고나 할까. 바로 이 지점이 강행복 평생 목판화의 종점이라고 나는 여긴다. 강행복의 판화 인생에서 가장 큰 작품(最大作)이자 득의작(得意作)이고 또 대표작(代表作)이 바로 이 최종작(最終作)이라 해도 부족함이 없다는 뜻이다.

- 강행복_희망의 메시지 Message of Hope_한지에 목판화와 실_25×36cm_2021 마지막 시기 제작한 작품

그리고 이 작품을 발표한 지 몇 달 후 광주의 모 사찰에서 가로 15, 세로 20, 두께 60cm 정도의 아티스트 북 「화엄」의 제본을 완결하고, 다시 올라온 서울대병원에서 강행복은 평생의 작업과 수년간 암과의 전쟁으로부터 자유로워졌다. 2022년 2월 8일 한참 유행하던 코로나 시기에 문상객도 없이 조촐한 화엄의 세계에 든 것이었다. 그 많은 목판에 가한 무한대의 칼질과 숱한 프린팅과 수공으로 제본하던 노동 이후, 목판화 작업의 대미를 영원한 휴식인 무(無)로 장식한 것이다. 본디 무상(無常)한 것이 삶이듯 작업이란 행위와 현상 또한 무상한 것이겠다. 다만 그것이 어떤 치열함의 결과일 때 화엄의 광채를 입은 무상은 더 없는 깨달음의 과정과 결과가 아닐까, 라는 생각을 나는 그의 부고를 접하고 했었다. 즉 강행복의 이승에서의 목판화 행장은 깨달음을 향한 그만의 독특한 수행방식이었다는 뜻이다. ● 그의 마지막 부탁으로 그의 죽음 직전 시작하고 그의 죽음으로 중단했던 이 글을, 이번 3주기 회고전에서 제문(祭文) 겸 평론으로 마무리한다. 김상구 선생과 나는 그의 죽음을 특히 아쉬워했다. 그의 죽음 이후 김상구 선생과 나는 만날 때마다 꼭 그의 이야기를 나눴다. 그의 선량한 사람됨에 대해서, 또 그의 말년에 꽃피웠던 목판화의 내용과 전향적인 형식이 중단됨에 대한 아쉬움을. 이 작은 그의 3주기 기념 전시는 무능한 내가 유일하게 할 수 있는 그에 대한 추모이자 제의다. 유족과 의견을 나누고 2000년대에 제작한 「명상瞑想의 나무」 연작 일부로 소담하게 기획했다. 강행복 특유의 명상적 분위기와 『나무아트』의 세 번 째 만남으로 그 의미를 간결하게 조절한 것이기도 하다. 그의 대표작이자 한국현대목판화에 있어서도 기념비적인 설치작품인 「화엄華嚴」 은 전시 공간의 제약으로 보여주지 못해 아쉽지만, 향후 대형 공간에서 반드시 재전시 되기를 기대하면서 말이다. 3주기에 호명해보는 강행복 형님, 부디 목판화의 세계를 '극락'으로 해서 '왕생'하십시오. 길다면 길고 짧다면 짧은 20여 년간의 인연에서 모자라는 저를 늘 염화미소로 대해주시던 선배의 인자함과, 목판화 동료로 함께했던 시간 고마웠다고 말씀드립니다. ■ 김진하

Vol.20240218a | 강행복展 / KANGHAENGBOK / 姜幸福 / printing