- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

'J 에게' dreaming photo

이지현展 / LEEJIHYUN / 李支鉉 / mixed media 2023_1218 ▶ 2023_1231

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20220505f | 이지현展으로 갑니다.

이지현 페이스북_www.facebook.com/coreaart

별도의 초대일시가 없습니다.

후원 / 제주도_제주문화예술재단

관람시간 / 09:00am~06:00pm

돌담갤러리 DOLDAM GALLERY 제주도 제주시 중앙로 58 하나은행 금융센터지점 B1 Tel. +82.(0)64.757.2171 @doldam_gallery

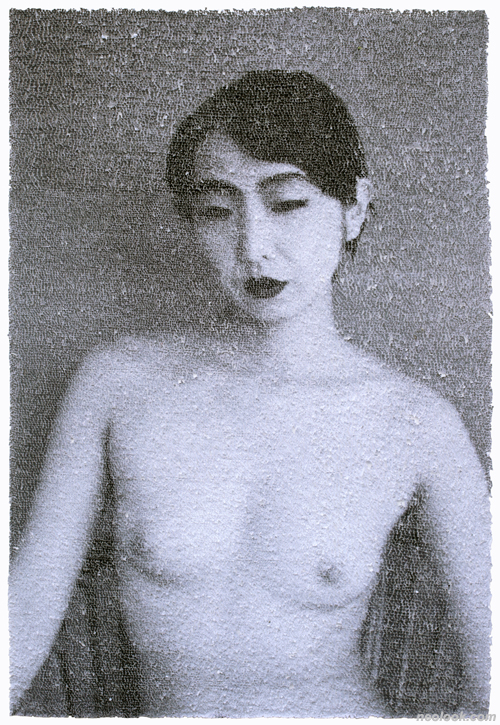

촉각의 상상, 범상(凡常)과 비범(非凡) 사이 ● 갤러리이서에서 개관초대전으로 이지현 개인전 《Dreaming Book&Photo》(6.26-8.13)이 진행되었다. 청도군 이서면은 신라시대 이전에 이서국(伊西國)이 있었을 것으로 추정되는 만큼 드넓고 아름다운 마을이다. 이곳에 신선한 전시 공간 '갤러리 이서'가 자리 잡았고, 첫 전시로 이지현 개인전이 개최된 것이다. 2021년, 제주돌담갤러리에서 선보인 신문지, 한지, 책, 화보 그리고 사진 등으로 이어지는 이지현의 해체작업을 필자는 '두드려 깨운 이미지'로 명명하며 작품을 감상한 바 있다. '두드리다'는 실제 작업방식인 망치질만을 의미하는 것이 아니다. 뜯기 방법 등을 포함하여 '사물 속에서' 이미지를 끌어내는 이지현의 작업방식 전체를 담아내고자 한 용어이다. 나아가 작품에 이르게되는 작업과정과 결국 도달하게 되는 새로운 형식, 그 이미지를 깨운다는 의미를 담았다. 정리하자면 '두드려 깨운 이미지'는 대중적 정서와 고유하고 유일한 특별함이 공존하며, 단일 매체를 넘어서 여러 매체가 서로 엮여 중층적으로 존재하게 되는 작업의 전체 특성을 아우르는 용어이다. 이렇게 볼 때 이지현의 작업은 회화의 확장이기도 하지만 매체의 확장이기도 하다. 실제로 이지현의 사진풍경은 사진과 사진 너머의 순간에서 솟아나는 스냅사진의 이미지와도 같다. 이지현이 일깨운 '이미지'는 발터 벤야민이 촉구한 그 '이미지의 설립'의 사례로 이해할 수 있다.갤러리이서 개관초대전에서 이지현은 책 작업은 물론 제주에서 작업한 제주의 풍경을 새롭게 선보이고 있다. 작가가 사진으로 작업을 하기 시작한 때는 고양스튜디오 작업시절로 거슬러 간다.(p.88 「007MA08」 참조) 그 당시 인물사진을 망치로 두드려서 정형화된 인물 사진에 '시선의 두께'를 만들어 낸 작가는 복제라는 대중성 속으로 사라진 아우라를 다시 불러낸다.시선의 두께에 실린 아우라가 바로 작가가 퍼포먼스(망치질, 뜯기 등, p.89 참조)를 통해 확보해 낸 회화적인 시공간이자 되살린 아우라가 아닐까 한다. 이렇게 망치질을 통해 발굴해 낸 조형공간을 앞에 두고 우리는 범상(凡常)의 시간 속에서 유일무이한 비범(非凡)의 공간을 맞이하게 된다. 이렇게 '범상에서 비범으로'의 교차로에서 관객은 확장된 새로운 풍경을 바라보며 아우라와 비슷한 것을 감지하는지도 모르겠다. 고양스튜디오에서 실험한 이지현의 사진작업은 제1회 인사미술제에서 대상을 수상하며 작업의 실험성과 설득력 모두를 인정받게 된다. 두드리는 작업은 작업방식의 까다로움(두들기는 소음)으로 인해 잠시중단된 후 10여 년이 지나, 이번에 갤러리이서에서 다시 본격적으로 소개된 것이다.

- 이지현_023DE1802 dreaming photo_photo pluck off_127.5×85cm_2023

- 이지현_023DE1803 dreaming photo_photo pluck off_127.5×85cm_2023

- 이지현_023DE1804 dreaming photo_photo pluck off_127.5×85cm_2023

- 이지현_023DE1805 dreaming photo_photo pluck off_127.5×85cm_2023

- 이지현_023DE1806 dreaming photo_photo pluck off_127.5×85cm_2023

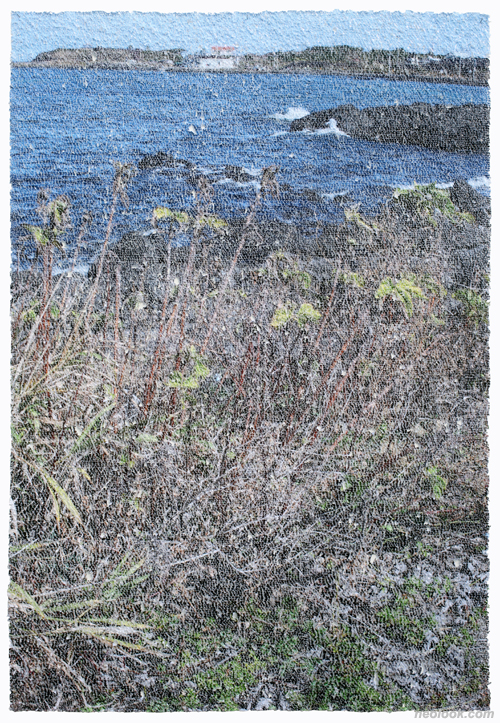

비범과 범상 사이 ● 이번 초대전에서는 이지현이 제주 풍경을 담아 재개한 사진작업을 선보인다. 작가가 제주도에서 작업을 하기 때문이기도 하지만, 대표적인 출사지로 꼽히는 제주도를 사진에 담아내면서 사진작업을 재개하는 것도 의미 있다.제주도가 세계문화유산이 된 것은 아름다운 자연 때문이다. 인간의 기록도 숭고하지만 제주도는 무엇보다 바다, 숲, 동굴, 바위 등 거대한 자연의 숨결이 섬세한 생명의 풍경을 만들고 있다. 시원(始原)의 물·불·흙·공기가 오늘에까지 그 기운을 떨치고 있는 곳이 아닌가 한다. 자연의 손짓을 따라온 관광객의 행렬에 의해 섬은 수많은 사진을 통해 기억되면서 자연과의 대화와 우리의 시선을 담아낸다. 여기에서 사진은 섬을 기록하는 대중의 도구이자 일상적인 감성을 기록해 주는 장치이다. 이지현 작가에게도 사진은 기록의 도구이자 자신의 감성을 즉각적으로 승인해 주는 장치이다. 별다른 절차와 조작 없이도 사진은 시선을 프레임으로 즉시 보여준다. 작가는 일상적이고 대중적이면서도 자기 고유의 시선을 즉시 담아내는 사진이 좋았다고 한다. 손쉽게 누구나 예쁜 장면을 기록하는, 특이할 것 없는 일상의 순간을 담은 사진에 이지현은 '뜯기'를 통해 각별한 공간을 개시한다. 갤러리이서에서 선보인 이러한 사진작업은 '관광객의 시선'으로 제주의 대표적인 관광지 곶자왈(숲과 덤불)과 해변을 돌아다니며 담아낸 것이다. 뜯긴 표면은 일상적인 풍경과 대중적인 취향을 유일무이의 장면으로 전환된 공간으로, 그야말로 보편에서 특수로 전환된 것이다.제주에서 흔히 마주치는 장면으로 「023JU2612」(p.84)과 같은 풍경도 있지만 「023JU2613」(p.83)처럼 시간이 멈춘, 오래된 숲속 곶자왈과도 만나게 된다. 곶자왈은 어디서도 볼 수 없는 용암의 기억을 담은 숲으로서 비밀스럽고 신비스러운 기분을 주 곳이다. 그러니만큼 곶자왈은 대표적인 여행지가 되어서 오히려 관광객으로 북적이는 곳이 되었다. 「023JU2611」(p.82)에서 보이는 해변 역시 관광의 섬 제주를 나타내는 대중적인 풍경이다. 이러한 풍경들은 이지현의 뜯기 작업을 통해 표면에 담기지 못한 이면(裏面)의 기억과 이면의 말을 개시하는 것은 아닐까. 뜯겨서 경계가 희미해진 풍경은 '풍경과 주체', '사물과 주체'의 만남과 대화를 '윤곽 없는 아련함'으로 담아낸다. 그렇다면 뜯긴 이 숲, 들판, 바닷가는 우리 일상의 표면 뒤에 매달려 있던 잊힌, 그래서 낯설게 된 일상의 총체일지도 모른다. 거기, 자연과 만난 순간, 작가가 만들어낸 '시선의 두께'는 이러한 일상의 표면과 이면의 날들이 함께 숨 쉬는 가장 범상한 풍경들일지도 모른다. 감성학의 관점에서 볼 때 이지현의 뜯기 작업은 매끈한 사물의 표면을 해체하여 그 속에 담겨있을 사물의 기억을 물질(뜯긴 표면의 촉각성)로 다시 살아나게 만든다. 해체과정이라 불리는 '뜯기'를 통해 경계가 사라진 아련한 표면은 촉각의 상상을 불러일으켜 기억을 현재의 감각으로 살려낸다. (사진예술 2023년 9월호 서 발췌) ■ 남인숙

- 이지현_023DE1807 dreaming photo_photo pluck off_8127.5×85cm_2023

- 이지현_023DE1808 dreaming photo_photo pluck off_127.5×85cm_2023

- 이지현_023DE1809 dreaming photo_photo pluck off_127.5×85cm_2023

- 이지현_023DE1810 dreaming photo_photo pluck off_127.5×85cm_2023

- 이지현_023DE1811 dreaming photo_photo pluck off_85×127.5cm_2023

세상은 변하지 않은 뭔가에 대해 가치를 인정해 주기도 한다. 어떨 때는 그 가치를 지키고자 많은 노력도 한다. 사람이건 물건이건 변하지 않는다 함은 일면 편안함으로 다가오기도 한다. 오늘날 우리는 불확실성 시대에 살고 있다. 이 시기 언제나 그 자리에 놓여져 있다면 때론 거기서 많은 위안과 편안함을 느끼기도 한다. 사진은 역사 이래 인화지에 인쇄 되어진 이미지를 우리는 봐 왔다. 미디어 시대에 사진은 인화지를 떠나 인터넷으로 옮겨가기도 하지만 여전히 그 형식을 유지하며 우리는 보고 읽는다. ● 현대미술은 끊임없는 새로움에 목말라한다. 나는 세상에 변하지 않은 어떤 대상에 대해 관심이 많다. 그 익숙함이 또 다른 편안함으로 내게도 다가온다. 하지만 문득 변하지 않은 뭔가에 대한 지루함과 불편한 심기가 있다. 책을 읽을 수 없게 만들면 어떨까, 사진을 볼 수 없게, 옷을 입을 수 없게 하면 어떤 모습으로 보여질까 하는 생각들이다. 과거로부터 변하지 않은 뭔가에 대한 관심과 지속적인 그것에 대한 변화를 고민해 왔다. 그것을 둘러싸고 있는 속박으로부터 진정 자유롭게 할 수 있는 것이 무엇인가에 대해 관심이 많다. 해체는 이 같은 고민을 풀어주는 내 작업의 핵심이자 출발점이다. 해체는 세상의 편안함과 익숙함으로부터 비켜나게 해서 그 대상이 낯설게 느껴지게끔 만들고 그 이면에 감춰져 있던 어떤 것을 끄집어내는 내 작업의 핵심이다.

- 이지현_023DE1812 dreaming photo_photo pluck off_85×127.5cm_2023

- 이지현_023DE1813 dreaming photo_photo pluck off_127.5×85cm_2023

- 이지현_023DE1814 dreaming photo_photo pluck off_127.5×85cm_2023

- 이지현_023DE1815 dreaming photo_photo pluck off_127.5×85cm_2023

사진 이미지는 하루하루 일어나는 우리 시대의 스토리 이자 우리의 또 다른 모습을 보여주는 대표적 상징물이다. 우리는 하루에도 수도없이 쏟아지는 이미지 속에 살고 있고 사실이든 허구든 그 속에서 세상의 이야기에 공감해 오며 살아왔다. 난 그런 이미지들을 유심히 바라본다. 날카로운 도구로 사진 이미지들을 천천히 천천히 인내를 갖고 하나하나 해체한다. 얇은 이미지는 해체되어 작은 바람에도 흐트러질 것 같은 모습으로 내 눈 앞에 펼쳐진다. 아주 일상적 이미지는 뭔가 보기가 불편한 물질로 살짝 변환되어 있다. 새로운 시각적 오브제의 탄생이다. ● 일상적 사진 이미지는 예술가의 손길로 오랫동안 갇힌 그 속박으로 부터 벗어나 진정 자유를 얻는다. 그리고 뜯겨져 흐려진 이미지는 우리 자신에게 묻는다 이게 뭐냐고. 본질에 대한 질문을 한다. ■ 이지현

- 이지현_023DE1816 dreaming photo_photo pluck off_127.5×85cm_2023

- 이지현_023JU2601 dreaming photo_photo pluck off_127×86cm_2023

- 이지현_023JU2602 dreaming photo_photo pluck off_127×86cm_2023

- 이지현_023JU2604 dreaming photo_photo pluck off_127×86cm_2023

- 이지현_023JU2614 dreaming photo_photo pluck off_127×85cm_2023

The world acknowledges value in things that remain unchanged. At times, it strives to preserve such value. The notion that a person or an object does not change can, in a way, come across as a feeling of ease. Today, we live in an uncertain time, and in times like this, we find consolation and comfort at seeing things as they used to be. Photos have been historically seen as images printed on photographic papers. In this digital media era, they may have drifted away from photographic papers and moved on to the internet; however, they still maintain their forms as people see and read them the old way. ● Contemporary art has a bottomless thirst for originality. I have profound interest toward certain objects that remain unchanged. This feeling of familiarity comes across as a feeling of comfort to me. But I also harbor boredom and displeasure toward things that do not change. What if books are rendered unreadable? What would unrecognizable pictures and unwearable clothes be reflected as? I have been interested in objects that do not shift from their past and have long pondered about the change, keenly thinking of something to set the binding around those objects free. Deconstruction is the center piece and a starting point of my work that attempts to resolve these questions. Deconstructing an object makes it foreign by pushing us away from the usual comfort and familiarity, and by doing so, it is my work's intention to bring out the unknown facet hidden from the view. ● Photographs are primary representations of stories of our times, and of different aspects of ourselves. We are seemingly exposed to a limitless amount of images in our daily lives, and regardless of whether those photos are fiction or not, we sympathize with stories of the world depicted within. I attentively observe such photographs. And I patiently dismantle images in photographs with a sharp tool, pluck by pluck. Thinly printed images are dismantled and unfolded in front of my eyes in a delicate form that could be disturbed even by a tiniest breeze. Ordinary images have thus been transformed into a substance that is uncomfortable to look at. The creation of a new visual Objet. ● Ordinary photographs have gained their true freedom from their past shackles with the touch of the artist. Then we ask ourselves, "What exactly is this?" and ask about the nature of the photographs. ■ Lee Ji Hyun

Vol.20231218a | 이지현展 / LEEJIHYUN / 李支鉉 / mixed media