- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

바람맞이 연습 Windward

김대유展 / KIMDAEYOU / 金大猷 / painting 2023_1110 ▶ 2023_1217 / 수요일 휴관

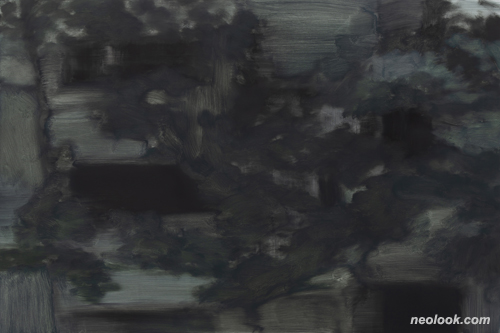

- 김대유_길 끝의 벽 또는 빛_캔버스에 유채_215×159cm_2023

초대일시 / 2023_1110_금요일_06:00pm

주관 / 김대유_백림기획 전시 기획,큐레이팅 / 백필균 시 낭독 / 주민현 포스터 디자인 / 윤충근 사진 기록 / 양이언 작품 운송 / 뉴아트 후원 / 경기도_경기문화재단

관람시간 / 12:00pm~08:00pm / 수요일 휴관

소현문 素顯門 SOHYUNMUN 수원 팔달구 월드컵로357번길 11-20 Tel. 070.8121.4827 sohyunmun.org

빛과 벽 - 이른봄에서겨울창문까지 ● 이 많은 그림들이 서로 어떤 질서를 공유하며 벽에 차곡히 붙어있는 정황 속에서, 닮음과 다름을 오가며 그림에 대한 집중을 더욱 부추기고 있다. 어디에나 있을 법한, 언젠가 본 것 같은, 흔한 풍경과 익숙한 구도의 인물 형상이 어떠한 예외나 의심 없이 차곡차곡 눈에 들어온다. 김대유의 회화는 특유의 감수성에 물들어 절묘하게 크롭한 사진을 보는 것처럼 미세하게 절제된 화면 안에 평범한 정물과 풍경과 인물을(의도하지는 않았어도) 연출하듯 배치한다. 익숙하고 평범한 대상/이미지에 대한 조심스러우면서도 자연스러운 조율과 통제는, 익숙한 형태가 정지되어 놓인 이 장면을 현실의 기억과 중첩시키기 보다는 현실을 막 벗어나려는 상상 속에 편입시켜 저만치 물러나 보이게 한다. 말하자면, 그림 속 대상이 지닌 고유한 형태가 지워지거나 감추어지는 그럴듯한 상황을 포착하여, 그는 왜곡과 은폐에 의한 상상적인 형태를 회화적으로 허용할 구실을 찾는 것 같다. ● 대략 2014년 작업부터 최근 작업까지 망라한 이번 전시는 새삼 환기하게 되는 김대유의 작업 스타일에 대해 질문과 답변을 유도한다. 그림의 크기와 팔레트의 구성, 선묘적인 드로잉과 표현적인 붓질, 재현적 그리기와 추상적 지우기 등을 뚜렷한 구분 없이 모조리 다루어 온 그의 회화는, 여러 해 동안 쌓아온 습작처럼 길들여지지 않으면서도 어떤 요소들이 결론을 유보하듯 되풀이되는 인상을 준다. 같은 것을 다르게 반복하거나, 다른 것을 같아지도록 반복하는, 일종의 비선형적인 질서와 연속 같은 게 흐릿하게 감지되기도 한다. 어떤 때는 그렸던 것을 다시 그린 그림 같아 보이는 게 있는데, 이러한 추리는 같은 그림처럼 보이는 게 전혀 다른 회화의 출발점에 놓일 수 있다는 것을 합리적으로 의심해 보게도 한다. 나무, 구름, 사람, 꽃, 개처럼 진부한 회화의 대상을 가져다가, 그는 2014년에서 2023년까지 벌어진 긴 시간 속에서 습관적인 배열을 끊고 상상적인 경험에 대한 회화 목록을 혼자만의 방식으로 (재)구성해 온 정황들까지도 엿보인다.

- 김대유_빛과 벽_캔버스에 유채_160×238cm_2023

- 김대유_다리가 짧아 슬픈 개_캔버스에 유채_53×45.5cm_2022

- 김대유_작은 잎이 흔들리지 않는 나무_캔버스에 유채_162.2×130.3cm_2021

- 김대유_눈밭에 누워_캔버스에 유채_37.9×45.6cm_2014

적어도 나는 「이른 봄」(2023)으로 시작하는 그의 포트폴리오를 보면서, 300페이지가 넘는 작업의 목록들 가운데 돌연 등장한 한 남자의 초상 중에서 「가면 쓰고 요리하는 사람」(2014)의 몸을 표현한 물감과 붓질이 첫 페이지에 있던 「이른 봄」의 흙과 나뭇가지에 대한 기억을 다시 불러낸다는 비약적인 의심을 한번 해보기도 했다. 그 사이에 그는 계속해서 밤을 그린 것인지, 밤의 하늘을 그린 것인지, 밤 하늘과 겹친 나무의 윤곽을 그린 것인지 계속해서 의심하고 회의하게 하는, 이를테면 어떤 주제를 조금씩 비틀면서 일상의 시간과 장소에 대한 회화적 기록에 가까운 암묵적인 (불)연속성마저 감지하게 했다. 그렸던 것을 또 그리되, 마치 그것이 목적은 아닌 양 둘 사이에 시차를 벌려 놓듯 회화적 표현에 있어서 별 개의 범주 안에 갈라 놓는 일도 빈번하다. ● 이 글의 제목에서 나는 「이른 봄」과 「겨울 창문」(2023)을 (전시의)시작과 끝에 두고 둘 사이의 시간적 범주 안에서 그의 회화 목록을 재구성해 볼 의도를 드러냈다. 요컨대, 어떻게 보면 (흰 벽만큼이나 의미 없는) 선형적인 시간적 좌표 위에서 그의 회화가 어떤 회화적 가능성에 관한 문제의식을 공유해 왔는지 가늠해 보려는 것이다. 앞에서 이미 "기억"과 "상상"이라는 시차(時差)의 축을 어렴풋이 기울여 놨기에, 나는 그가 현실의 경계선에 놓인 대상을 급진적인 상상 속에 재배치할 지각과 감각의 문제에 연루되어 있을 것이라는 짐작을 조금 더 명료해지도록 끌어내 봐야겠다.

- 김대유_큰 구름_캔버스에 유채_90.9×90.9cm_2020

- 김대유_겨울 숲: 숯 위의 눈_리넨에 유채_144×150cm_2023

- 김대유_잘생긴 사진 흐리기 #9_캔버스에 유채_22×21cm_2015

- 김대유_가면 쓰고 요리하는 사람_캔버스에 유채_96.7×79.8cm_2014

내가 그의 작업실에서 본 것으로는 가장 최근 작업 중 하나가 「길 끝의 벽 또는 빛」(2023)일 거다. 큰 천에는 원근법적 소실점을 드러낸 진부한 풍경이 스케치 되어 있고 그것을 덮고 있는 단색조의 색채는 마치 영화의 '데이 포 나이트(day for night)' 촬영 기법을 떠올릴 만큼이나 어떤 필터처럼 착시를 일으킬 것 같다. 김대유는 시각적 진부함과 착시 사이를 오가면서, 둘 사이에 파열을 일으키는 현상적 경험을 그 속에 재배치하려는 회화적 시도를 감행한다. 풍경의 소실점을 수평으로 횡단하는 빛의 예기치 못한 개입은, 초록색 나무의 실체와 초록색 나무의 그림자가 마치 통합된 필터처럼 시공간을 잠식하고 있던 찰나에 느닷없이 '흰 벽'을 땅으로부터 일으켜 세운 것 같은 또 다른 암전 사태를 불러온다. 김대유는 빛이 만들어내는 이러한 현실의 왜곡, 일시적인 시공간의 부재를 '흰 벽'이라는 회화적 평면으로 전환해 현존할 명분을 찾은 셈이다. ● 「빛과 벽」(2023)이 그것보다 먼저 있었는데, 정체 모를 흰 색의 형상을 한 가운데 둔 짙은 녹색의 바로 그것이다. 김대유는 키 만한 높이에 폭이 2미터가 넘는 그 그림에 '빛과 벽'이라는 제목을 붙였다. 나무로 둘러싸인 한낮의 풍경은, 어떤 시점, 어떤 자리에서, 모든 형태를 지워버린 채 빛과 벽의 추상적인 물질만 남겨진 상상을 순식간에 불러온다. 그는 그림 캡션에 표기한 대로 '매지 않은 캔버스'를 벽에 밀착시켜, 아무런 깊이도 없이 저 멀리서 눈 앞에까지 바짝 다가온 이 역설적인 흰 벽을 어떻게든 그려내고자 했다. 아무런 깊이도 없지만, 저 먼 풍경의 끝에서 내 얼굴에 붙은 두 눈 앞으로 유령처럼 나타나버린 흰 벽의 모순에 대해서 말이다. 반대로, 「잘생긴 사진 흐리기(9)」(2015)는 상대적으로 너무 작은 그림이라 저 멀리 어느 나무 뒤에 가려져 있는 얼굴처럼, 제 몸을 재현한 물감 얼룩의 붕괴로 순식간에 어떤 거리, 말하자면 나무 기둥 같은 물감 얼룩과 옆으로 먼 곳을 응시하는 얼굴 형태 사이에 빛이 침투해 버린 것이다. ● 이러한 형태와 물성의 상상적인 연쇄 작용은 김대유의 회화에서 빈번하게 이루어진다. 마치 흙을 이겨서 화면의 반을 차지하고 있는 대지의 토양으로부터 물을 잔뜩 머금은 봄의 나무를 일으켜 세운 것 같은 회화의 질감은, 내가 말하는 형태와 물성에 관한 상상적인 연쇄 안에서 긴밀하게 엮이게 된다. 그것은 다시 아까 말한 「가면 쓰고 요리하는 사람」의 토르소로 전이되어 남자의 몸에 밀착된 옷의 질감을 가득 메운다. 「겨울 창문」(2023)은 임의의 어떤 것을 은폐하는 물성으로 완전히 덮였다. 손으로 그려 넣은 하트의 형태는 불투명한 창문의 온도와 습도에 의해 촉각적인 질감을 환기시키면서 김대유의 회화가 함의하는 촉각적 물성과 그것의 시각적 착시 혹은 불확실함을 공존하게 하는 긴장을 드러낸다.

- 김대유_겨울 창문_캔버스에 유채_33.4×24.2cm_2023

- 김대유_밤눈_캔버스에 유채_129.5×193.7cm_2023

- 김대유_오래된 그림_캔버스에 유채_45.5×37.9cm_2015

- 김대유_읽을 수 없는_리넨에 유채_80×159cm_2019

한편 「가면 쓰고 요리하는 사람」(2014)의 비밀스러움은「그림」(2022) 같은 그림에서 또 다른 성질로 이어진다. '빛과 벽'의 현존과 착시에 직관적으로 반응했던 김대유는, 사실 '흰 벽'과도 같은 부재의 형태를 화면 속에 줄곧 배치해 왔다. 「가면 쓰고 요리하는 사람」에서 과도하게 질감이 집중되어 있었던 남자의 하체는 이내 미완의 상태를 의심하게 하는 질감의 부재를 드러내면서 점점 흐려지는 윤곽선으로만 남겨지고 만다. 「그림」에서도 얼룩덜룩 칠이 벗겨진 그림 앞에서 시간과 장소도 알 수 없는 배경 속에 한 사람의 옆모습이 현존과 부재를 번갈아 표상하며 모순을 자아내고 있지 않은가. 그것은 '하나의 빛'(2023) 연작에서 감지되는 역설과도 같은데, 빛과 벽의 관계, 밝음과 어둠의 관계, 완성과 미완성의 관계, 시각과 촉각의 관계, 질감과 형태의 관계 등을 지속적으로 연쇄하면서 하나의 평면 속에 자리잡은 회화적 상상력으로 변환된다. ● 김대유의 『바람맞이 연습』은, 시간의 흐름을 미세하게 벗어나 마치 봄 여름 가을 겨울이 반복적으로 순환하는 것처럼 그린 것을 (다르게)또 그리고 지각했던 경험을 (다른 데서) 또 발견하는 되풀이 속에서, 회화적 행위와 회화적 표현과 회화적 형태 간의 (불)일치를 실험하는 일련의 시간을 보내고 있는 것 같다. ■ 안소연

- 김대유_이른 봄_캔버스에 유채_50×60.6cm_2023

- 김대유_꽃과 유리병_캔버스에 유채_33.4×24.2cm_2023

- 김대유_겨울 산책_캔버스에 유채_53×45.5cm_2014

- 김대유_흐르는 빛_캔버스에 유채_65.1×53cm_2022

- 김대유_그림_캔버스에 유채_210.5×183cm_2022

바람맞이 연습 ● 한가득 버리고 집으로 향한다.* 걷는 내내 집을 그리고 짓는 내내 길을 그린다. 그리움이 걸음마다 이음매로 작동하는 까닭에 당신이 떠나는 곳은 멀지 않다. 어느새 우뚝 솟은 그림자가 가을날 마른 가죽으로 입모양을 닮아 속삭인다. 그림마저 울음마다 여백으로 남겨진 까닭에 당신이 머무는 곳은 가깝지 않다. 여전히 입 속은 어둑한데 그림에 젖어든 바람은 찬란하다. ● 백야에 세 사람이 모인다. 각자는 그리고 돌보고 쓴다. 밝은 모임에서 물음은 쓰는 일, 돌보는 일, 그리는 일 사이에 보는 일이다. 보는 일은 이곳에 모이는 자가 짊어진 몫이자 나누는 몫이다. 백야는 보는 일을 모의한다. 모의하는 가운데 세 사람은 울 자리를 논한다. 어제를 복귀하며 내일을 예비하는 대화는 울음이 가득한 세 사람의 속내를 서로에게 내보인다. 하나로 섞이는 속내를 돌보는 자리에 울고 싶다 말하는 얼굴에 웃음이 피니 울음은 아직 요원하다.

- 김대유_바람맞이 연습展_소헌문_2023 / ⓒ 소현문, 양이언

- 김대유_바람맞이 연습展_소헌문_2023 / ⓒ 소현문, 양이언

그리는 자가 먼저 운다. 보이는 벽에 다가가자 그것이 사라지는 어제를 찬란한 바람으로 매만지며 회화와 당신이 서로 맞닿지 않는 거리에 관해 증언한다. 마주하는 벽부터 나타나는 빛까지, 멀어지는 처음부터 기다리는 마지막까지 내달리는 시선은 멈추는 자와 함께 적절한 거리를 가늠한다. 현상과 가상이 서로에게 옮기는 감각 없는 감각은 때로 공허하고 때때로 쾌청하다. 새벽에 새 벽 너머 전하는 울음은 소쇄한 바람을 맞이하는 연습이기에, 그리는 자는 숨으로 감각하는 세계를 움직인다. ● 이어서 돌보는 자가 운다. 그리는 자가 가까운 곳에 남긴 200여 점 가운데 41점을 유형(type)과 형식(style)에 따라 임의의 21종으로 묶고 둘 이상을 병렬 배치한다. 그의 울음은 세상에 떨어진 하나가 둘로 나뉘고 한쪽이 다른 반쪽을 그리워하는 오래된 설화를 상상한다. 한 점은 또 다른 점이 있기에 이곳에 등장하는 연인이다. ● 마침내 쓰는 자가 운다. 입을 연 어제의 표현은 어제가 아닌 오늘과, 오늘의 행위는 오늘이 아닌 내일과, 내일의 형태는 내일이 아닌 어제와 겹치거나 어긋나는 관계로 쓰인다. 회화가 돌림 노래로 울창한 날씨를 드러내는 까닭에 누군가의 물음이 흐른다. 쓰는 자는 쓰고 싶은 울음으로 계절을 연쇄하며 이곳에 다다른다. 이곳은 멂과 가까움 사이 당신이 마주할 내일을 동경하는 오늘이다. ■ 백필균

* 김현의 시 「뭐랄까」 참조

Vol.20231112c | 김대유展 / KIMDAEYOU / 金大猷 / painting