- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

대면 對面

최장호展 / CHOIJANGHO / 崔壯鎬 / painting 2023_0906 ▶ 2023_0912

● 위 이미지를 클릭하면 최장호 인스타그램으로 갑니다.

초대일시 / 2023_0906_수요일_04:30pm

관람시간 / 10:00am~06:00pm

인사아트프라자 갤러리 INSA ART PLAZA GALLERY 서울 종로구 인사동길 34-1 1층 그랜드관 Tel. +82.(0)2.736.6347 insaartplaza-gallery.com

『최장호 ㅡ 대면對面』을 대면하고 ● 1. 그림언어는 나와 대상이 '그림'으로 대화하는 것이다. 여기서 문제가 되는 것은 그림의 대상으로서 '인간(人間)'이다. 인간이 인간을 그리는 지점은 다양한 언어가 내포되어 있다. 이것은 산과 물과 같은 물(物)이 그림의 객체로만 존재하는 것과 다르다. 물(物)이 인간을 그리지는 못한다. 인간이 물(物)을 그린다는 것은 대상재현이 아니면 물아일체(物我一體)의 경우다. 서양의 풍경이나 정물, 동양의 산수(山水)나 사군자(四君子)가 여기에 해당한다. 누드와 같은 경우는 그림의 대상인 인체에서 감발된 작가의 감정을 그려내거나 조각해낸 경우다. 여기서는 나무나 꽃과 인체는 다르지 않다. 인간은 그림의 주체이자 객체다. 인간(人間)이 인간을 그린 역사는 그림언어의 탄생과 궤를 같이 한다.

- 최장호_서로 닮은 일상_화선지에 먹, 채색_117×117cm_2023

선사시대와 고대에는 인간과 신(神), 지배자와 피지배자와의 관계 속에서 샤만이나 신화(神話)의 주인공과 같은 신(神), 황제(皇帝)와 같은 지배자 들이 인간의 모습으로 그려지고 조각되었다. 풍만한 몸집의 '빌렌도르프 비너스(Venus of Willendorf)'나 각획(刻劃)된 울산 반구대의 '인면상(人面象)'과 양전동 귀면(鬼面), 엑스타시 상태에서 사지를 쫙 벌리고 춤을 추는 '샤만', 구멍이 뻥 뚫린 동삼동 '조개 가면(假面)등이 그 시작이라면, '라오콘상' '아우구스투스상'과 같은 그리스 로마의 사실적인 조각상이나 중세 성화(聖畵), 고려시대 불화(佛畵)가 그 다음이다.

- 최장호_內的觀照-覺_화선지에 먹, 채색_200×83cm_2023

인간이 스스로를 대상으로 인간의 자의식(自意識)을 인물상으로 본격 그려내기 시작한 것은 인간이 신(神)에서 해방되는 르네상스이후 부터다. 동양의 경우도 원말명초(元末明初/려말선초(麗末鮮初)에 해당하는 15세기 즈음이다. 레오나르도 다빈치(Leonardo di ser Piero da Vinci, 1452~1519)의 『모나리자(Mona Lisa)』가 전자라면 태조 이성계 어진(御眞)은 후자이다. 하지만 문제는 주문자의 요구에 따라 작자가 대상을 이상적으로 그려내는 것이 보통이라는 점이다. 반면 자화상(自畵像)은 작가의 고뇌에 찬 미묘한 심리묘사가 사실적으로 잘 드러난다. 이 점에서 초상화와도 다르고, 나무나 꽃과 같은 물(物)을 그려내는 것과는 더더욱 다르다.

- 최장호_경계_화선지에 먹, 채색_160×61cm_2023

자화상은 대상의 재현만이 아니다. 물아일체(物我一體)의 산수와 내가 하나가 되는 지점을 일정부분 공유한다고 하더라도 스스로의 미묘하기 그지없는 심리를 사실과 추상의 얼굴표정으로 묘사해내는 지점에 가서는 성질이 다르다. 동양의 인물그림에서 전가의 보도와 같은 전신사조(傳神寫照)와 같은 그림언어다. 예컨대 공재(恭齋) 윤두서(尹斗緖, 1668 ∼ 1715)의 자화상이나 램브란트(Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606 ~ 1669)의 자화상이 고뇌와 분노에 찬 자신의 내면 심리를 하이퍼리얼리즘(Hyperrealism)을 방불케 하는 극사실로 그려내고 있다. 반면 반 고흐(Vincent Willem van Gogh, 1853 ~ 1890)의 자화상이나 김종영(金鍾瑛, 1915 ~ 1982)의 자화상은 대담한 필획(筆劃)의 붓 터치로 격정(激情)에 찬 작가의 내면을 구상과 추상을 넘나들며 여지없이 드러낸다.

- 최장호_觀照-사랑1_화선지에 먹, 채색_117×80cm_2023

여기서 주목되는 점은 다 같은 자화상이라도 서로 다른 작가의 내면이 시대 사회의 환경에 따라 이렇게 사실과 추상으로 다르게 반영된다는 점이다. 여기서 조형언어의 진화까지도 자화상과 같은 인물그림을 통해 확인한다. 요컨대 그림의 주체이자 객체로서 자기 자신이라고 하는 실상(實像)은 자화상, 초상화는 물론 거울에 비친 모습까지도 같고도 다르게 그려진다. 나 자신과의 그림대화인 자화상에는 나의 내면세계인 마음, 즉 희(喜) 노(怒) 애(哀) 락(樂) 애(愛) 오(惡) 욕(慾)과 같은 칠정(七情)은 물론 그 아래 존재하는 무의식(無意識)과 의식의 싸움과 갈등까지도 그대로 드러난다. 더 나아가서 이런 마음을 관조(觀照)/성찰(省察)하여 그림을 그림으로서 다스려내고 비워내는 지점에 가서 그려지는 허정(虛靜)한 인간의 모습은 그 자체가 수행이 된다. 그래서 자화상은 오만가지 말을 한다. 자의식(自意識)이 충만한 자화상의 조형언어에 귀를 기울이면 주인공이 무슨 말을 하고 있는지를 간파할 수 있다.

- 최장호_觀照-사랑2_화선지에 먹, 채색_117×80cm_2023

여기서 얼굴이라는 상(像)/메타포(Metaphor)는 은유로서 말과 글이 다 못하는 언어까지 수행한다. 그림이 아니면 작가 내면의 세계, 마음, 뜻을 완전하게 드러내지 못하는 이유다. 이에 대해 공자(孔子,BC551~BC479)도 " 글은 말을 다 다하지 못하고, 말은 뜻을 다하지 못한다. 그렇다면 성인의 뜻은 살펴질 수 없는 것인가?( 書不盡言 言不盡意 然則聖人之意 其不可見乎)"라고 묻고 " 상(象)을 세우면 뜻을 다할 수 있다(立象盡意)"고 답하고 있다. 여기서 '입상(立像)'은 주역의 괘효(卦爻)를 지칭한다. 하지만 크게 그림언어로 이해되면서 그림이 문자나 말 너머의 언어가 된다. 더욱이 내가 나를 그리는 성찰(省察)내지는 관조의 지점에 가서는 그림의 주객이 일체가 되면서 네가 내가 되는 자리가 되거나 아예 주객자체가 무위(無爲)가 되는 자리까지 그림이 스스로를 드러낸다.

- 최장호_하나의 삶_화선지에 먹, 채색_116.5×72.5cm_2023

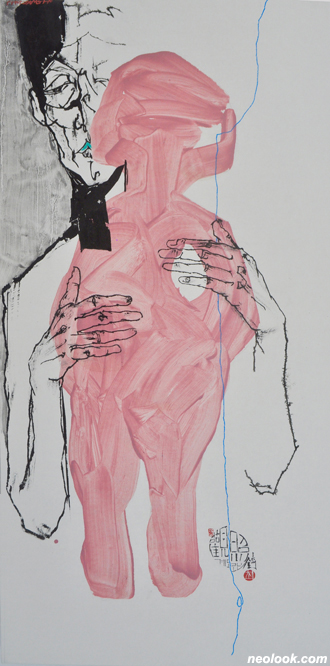

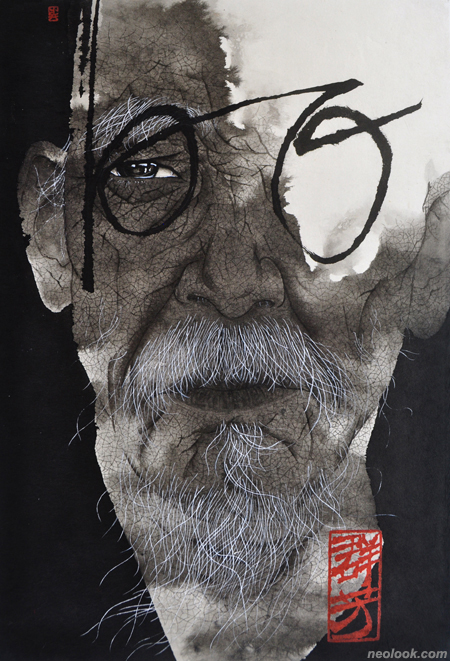

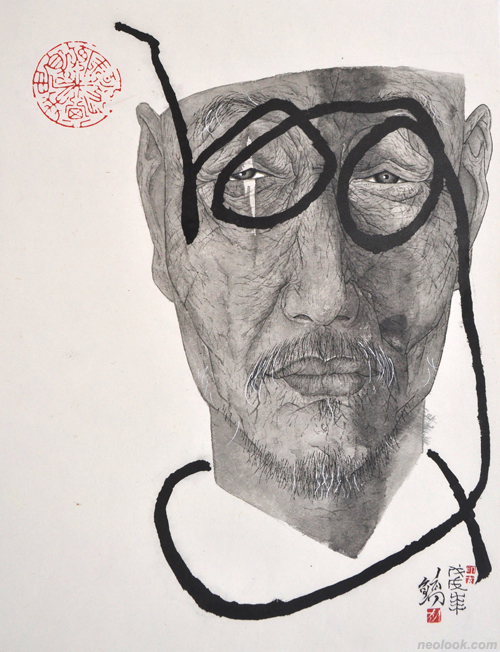

2. 최장호의 그림 역시 화두는 인간(人間)이다. 그것도 얼굴과 인체에 집중되어 있다. 반추상에서 극사실까지 구사되는 조형언어는 매우 폭이 넓고 다양하다. 36「일대종사(一代宗師)」와 같은 작품이 전자라면 35「온 우주의 주인이신 하나님께 비나이다 ㅡ소산小山」은 후자의 경우인데 동일한 대상을 종횡으로 쓰고 그려낸다. 공간 또한 그림의 대상을 필획(筆劃)만의 텅 빈 인체와 검은 먹의 퍼짐과 푸른 누른 파란 빨간 노란 색칠의 그림자를 극단적으로 대비시켜 경영하고 있다. 여기서 더 극적인 지점은 얼굴의 한 쪽 눈을 지워버린, 아니 아예 그리지 않는 파격에서 찾아진다. 그래서 그림자와 그리지 않은 눈이 최장호 그림의 해독 열쇠가 된다. 본래의 나와 또 다른 나, 즉 작가 자신의 의식(意識)과 무의식(無意識), 자아(自我)와 초자아(超自我), 이성(理性)과 감정(感情)의 싸움을 그림자라는 또 다른 나를 등장시키거나 한 눈을 감음으로서 극적으로 표출하고 있다.

- 최장호_서로 다른 삶_화선지에 먹, 채색_100×70cm_2023

01「나그네 ㅡ 휴(休)」 03「망설이는 행복」 15「기억(記憶)하니 . . . 」 19「기다리다」 02「내 안의 눈을 뜨다」 23「젖어드는 외로움」 24「침묵의 몸짓」 51「아무데도 없었다 ㅡ호접지몽(胡蝶之夢)」 등 「최장호ㅡ대면」의 대부분의 작품이 여기에 해당한다. 이러한 조형언어에서 짐작 할 수 있듯이 그림의 주제 또한 '외로움', 즉 '고(孤)'와 '독(獨)'의 '괴로움', 즉 고(苦)에 모아진다. '망설이는 행복' '젖어드는 외로움' '침묵의 몸짓' '혼돈(混沌)' '심란하다' '무엇을 기대하니' '고독을 만들다' '시린 시선(視線)' 등과 같은 작품의 주제가 이러한 사실을 말하고 있다. 그리고 여기에 따라 고(孤)를 키워드로 한 매우 다양한 변주의 조형언어가 구사되고 있다.

- 최장호_기억하니..._화선지에 먹, 채색_112×55cm_2023

하지만 『최장호ㅡ대면』의 깊이는 실존의 고(孤)와 독(獨)의 고(苦)에 몸부림치면서 기괴한 조형으로 드러내고, 묘사하여 밖으로 토로하고 고발하는 데에 있지 않다. 오히려 그 반대로 향한다. 고(孤)와 독(獨)의 고(苦)를 직시 응시하면서 기계시대를 사는 작가자신과 동시대 사람들의 고(苦)한 내면을 관(觀)하고 시(視) 해내면서 고(孤)하고 독(獨)한 실존(實存)을 초극해내고 있다. 칼라로 칠해진 그림자가 그 반증이다. 예컨대 텅 빈 자아의 이면내지는 반대편의 또 다른 나로서 검은 그림자는 푸른가 하면 누렇고, 파란가 하면 빨간 노란 색의 그림자로 다양하게 그려진다. 상처로 어두운 그림자인 나가 빛으로 밝은 그림자인 자신으로 다시 나아가고 있다. 요컨대 『최장호ㅡ대면(對面)』은 최장호의 자화상이자 기계시대 인간의 자화상이다.

- 최장호_무엇을 기대하니_화선지에 먹, 채색_114×74.5cm_2023

하지만 고(孤)와 독(獨)의 괴로움을 응시(凝視)하는데 머무르지 않고, 고(苦)의 관조(觀照)를 통해 고와 독을 들어내고 지워내면서 결국 화(和)의 세계를 지향하고 있다. 이점에서 『최장호ㅡ대면』은 극공의 필획(筆劃)으로 '매일 마음을 비워내고 또 비워내는' 위도일손(爲道日損)의 수행에 방점이 찍힌다. 07「내적관조觀照ㅡ각覺」 21「관조(觀照)ㅡ초록을 삼키고」 05「관조(觀照)ㅡ각(覺)」 26「내가 생각하는」 41「바라보고 있으니」 44「심연(深淵)」 45「보이지 않는 반대편」 47「나의 거울」 48「조용한 갈망(渴望)」 49「쳐다보는 것은」 50「오직 한번 뿐인 이 삶」 31「깨달음」 20「7월의 수줍음」 21「관조(觀照)ㅡ초록을 삼키고」 02「내 안의 눈을 뜨다」 등과 같은 작품이 여기에 해당한다. 30「태산같이 무거이」를 보면 몇 가지 필획만으로 실존의 인체를 텅 비게 그려내면서도 담묵(淡墨)으로 뒤돌아 선 그림자를 겹쳐 배치하고 있다.

- 최장호_7월의 수줍음_화선지에 먹, 채색_100×70cm_2023

여기서 더욱 극적인 것은 허상(虛像)을 끌어안고 있는 실존의 인간이다. 이것은 인간의 삶의 본질을 사랑의 기쁨에서 찾아내면서 모자상(母子像)과 같이 어머니와 아들이 포옹하는 가족(家族)을 그려내거나 / 조각해내거나, 부둥켜안은 남녀를 극적으로 묘사하는 많은 여타 작가의 작품시각이나 태도와는 같고도 다르다. 예컨대 에로티시즘의 화신인 구스타프 클림트(Gustav Klimt, 1862 ~ 1918)의 「키스」와 같은 작품이나 죽음에 대한 공포와 욕망, 불안을 노골적으로 기괴하게 노래한 에곤 실레(Egon Schiele, 1890~1918)와도 같은 성격의 조형을 공유하면서도 작가가 지향하는 방향은 다르다. 작가는 여기에 대해 이렇게 말한다. ● "동양화 중에서도 묵화(墨畵)가 주는 전통적인 표현과 형식에서 벗어나는 길은 전통성의 바탕위에서 현대적인 조형미를 찾아야 한다고 늘 생각해왔다. 그런 생각의 근본 속에서 절제된 형태로 화면의 현대적인 조형미와 전통적인 동양화가 추구해온 여백(餘白)의 미를 동시에 추구해 나만의 새로운 한국수묵 인물을 선(線)의 운필(運筆)을 통해 표현해 보고 싶었다."

- 최장호_고독을 만들다_화선지에 먹, 채색_89×56cm_2023

요컨대 작가의 작업태도나 방향 철학은 전통으로 현대, 동으로 서의 경계를 다 허물고 자신만의 독자적인 조형언어를 창출해내는 데에서 찾을 수 있다. 동양화의 '선(線)의 운필', 즉 필획(筆劃)으로 서구미술의 조형미를 여백 속에 녹여내어 한국의 인물을 여하히 독자적으로 표현 해내는가 하는 문제에 골몰 해 있다. 이런 맥락에서 눈에 보이는 것이 다 그림의 대상이고, 내면세계 또한 추상으로 다 드러낸다. 하지만 사람이 사람을 그리는 것만큼 사람의 심리를 적확하게 언어하지 못 한다. 『최장호ㅡ대면(對面)』은 기계시대 한가운데를 살고 있는 최장호라는 한 인간의 적나라한 심리를 필획으로 써낸 것이다. 하지만 단순 심리묘사가 아니다. 직관을 통한 복잡다단한 심사극복을 위한 극공의 붓질이다.

- 최장호_태산같이 무거이_화선지에 먹, 채색_90×41cm_2023

3. 디시 말하지만 최장호가 그리는 인간은 고와 독에 대한 불안한 실존을 그려내는 것뿐만 아니라 그것을 그려냄으로 해서, 다시 말하면 그것을 관조해냄으로 해서 고와 독의 실존을 초극해내는 데에 무게 중심이 있다. 전시작품의 화면 전반을 지배하고 있는 외눈과 그림자가 고와 독의 실체라면 선으로 '그리는' 것이 아니라 필획으로 그림을 '쓰는' 행위는 고와 독의 응시와 묘사를 넘은 관조의 영역이다. 이렇게 단정적으로 말하는 이유는 서(書)언어 자체가 근본 외물의 응시가 아니라 심획(心劃)이자 관조의 결정이기 때문이다. 그것을 알고 지금 여기에서 실천해낸 결과물이 『최장호ㅡ대면』이다. 이러한 사실은 50「오직 한번 뿐인 이 삶」을 하나 더 보면 이러한 사실을 더욱더 잘 확인 할 수 있는데, 몇 개의 필획으로 측면의 텅텅 빈 얼굴의 형상을 그려낸다. 뿐만 아니라 외눈으로 고와 독한 삶을 관조해내는 자신을 필획으로 '써내고' 있다. 여기서 내면을 '그려내는' 것이 필획이고, 그 자체가 글씨이자 서의 본질임을 새삼 확인한다.

- 최장호_깨달음_화선지에 먹, 채색_100×57.5cm_2023

이와는 반대로 담묵(淡墨)으로 칠해진 31「깨달음」은 자신의 안과 밖을 관(觀)하고 시(視)하는 형형한 눈빛만이 빛이 난다. 02「내 안의 눈을 뜨다」에 가서는 아예 오른 쪽 한 눈을 지워버리고 있는 것이 아니라 그리지 않는다. 여기서 최장호의 그림은 작위(作爲)나 부작위(不作爲)가 아니다. '행함이 없지만 안 되는 것이 없는' 노자(老子)의 '무위이무불위(無爲而無不爲)'의 지점을 향하고 있다. 이번 전시 「최장호 ㅡ 대면」에서 공개되는 04「혼돈(混沌)」 05「관조(觀照)ㅡ각(覺)」 09「관조觀照ㅡ사랑」 26「내가 생각하는」 27「고독을 만들다」 37「기억(記憶)을 안고」 40「시린 시선(視線)」 41「바라보고 있으니」 42「세상에 꽃은 없다」 44「심연(深淵)」 45「보이지 않는 반대편」 47「나의 거울」 48「조용한 갈망(渴望)」 49「쳐다보는 것은」과 같은 작품은 모두 하나의 눈으로 결국 세상과 자신을 관(觀)하고 시(視)해내면서 세상도 자신도 초탈하는 한 가운데 길을 필묵으로 걸어가고 것이다. 작가는 이 지점에 대해 다시 다음과 같이 말한다. ● "한 쪽만 그려짐으로 해서 그려지는 표정(表情)에는 인물의 감정(感情)이 집중되고, 반면에 나머지 그려지지 않는 여백(餘白)을 통해 인물의 표정과 여백의 효율적인 보완으로 조형성을 돋보이게 하는 효과를 적극적으로 나타낼 수 있다고 본다. 또 인물의 표정과 시선에 감상자의 시선을 더 집중시킬 수 있고, 또 다른 생각의 여백이 된다고 본다."

- 최장호_울고 웃고_화선지에 먹, 채색_58×36cm_2023

요컨대 최장호의 얼굴은 한마디로 감각의 세계에서 직관의 세계로 도약하는 일목요연(一目瞭然)의 메타버전이다. 그려진 한 쪽 눈이 아니라 그려지지 않는 눈으로 그려진 세상이전의 세상, 즉 실상내지는 이데아의 세계를 관하고 시하는 것이다. 그것도 작가만이 아니라 감상자 시선과 생각까지 배려하여 "인물의 표정과 시선에 감상자의 시선을 더 집중시킬 수 있고, 또 다른 생각의 여백"을 기도하고 있는 것이다.

- 최장호_온 우주의 주인이신 하느님께 비나이다-小山_화선지에 먹_54×37cm_2022

4. 그래서 시(視)에서 관(觀)으로 귀결되는 최장호 그림의 고와 독의 고는 더 큰 사랑에 대한 성찰이자 사랑의 또 다른 말이 된다. 다 같이 바라봄이지만 응시 직시와 직관 관조는 이와 같이 다르다. 예컨대 오귀스트 로댕(François-Auguste-René Rodin, 1840 ~ 1917)의 「생각하는 사람」의 심각한 표정은 고뇌(苦惱)를 응시해낸 결정이라면, 삼국시대 「금동미륵보살반가사유상」의 미소는 고뇌가 깨달음의 기쁨으로 화(化)한 관조의 결정이자 깨달음의 순간이고, 열락(悅樂)이다. 그래서 선(禪)다. 다 같은 생각과 사유이지만 전자의 시선이 세계 밖을 향한다면, 후자는 자기 내면을 향한다. 여기서 아(我)와 타(他), 자기와 또 다른 자기와의 싸움은 쟁(爭)이 되거나 화(和)로 귀결된다.

- 최장호_옅은 기대_화선지에 먹, 채색_55×37cm_2023

요컨대 최장호의 필획은 그림을 넘어 고와 독을 정면 응시하고 관조해내는 행위 그 자체이다. 그리고 자기 극복이라는 극공의 행로 한가운데에 서있다. 그래서 작가의 붓이, 필묵이, 서화와 미술이 늘 살아있다는 것이고, 무수한 필획으로 대상을 평면적으로 '그리는' 것이 아니라 입체적으로 '쓰는' 행위 자체가 수행이 되는 이유도 바로 여기에 있다. 이 지점에서는 예술과 종교, 철학의 구분은 무색하다. 고(苦) 공(空) 무(無) 인(仁) 도(道) 사랑 이데아와 같은 궁극의 경지를 화두로 하는 것이 불교와 노장(老莊), 유가(儒家), 기독교 등의 종교다. 그리고 이러한 인간존재에 대한 종교적인 물음 / 의문이 철학이고, 그것을 그림으로 서(書)로 노래와 춤으로 풀어내는 것이 예술이다.

- 최장호_보이지 않는 반대편_화선지에 먹, 채색_43×34cm_2023

이런 맥락에서 관조의 언어로서 기계시대 필획발명이 왜 다시 2023년 지금 대한민국 여기에서 중요한지가 『최장호ㅡ대면(對面)』을 통해 증명된다. 서맹(書盲)의 시대가 지금이다. 필묵 필획으로 그려지고 쓰진 그림언어 자체가 해독이 안 되는 시대다. 수만 수 천 년의 세월을 두고 쌓아올린 '서(書)'라고 하는 – 한자(漢字)가 아니라 – 거대한 언어와 예술의 융복합체인 언예일치(言藝一致)의 언어체계가 와해된 것이다. 이것은 지구상에 인류가 등장하면서 만들어진 모든 언어가 만개하는 인공지능(人工知能, AI)시대 역행이 아닐 수 없다.

- 최장호_두 눈이 희미하다_화선지에 먹, 채색_43×33cm_2018

따지고 보면 근대 이전의 구상과 새로운 조형언어로서 발명된 사진, 그 반동으로 인한 인상주의, 큐비즘, 추상과 같은 '그림' 언어는 말 할 것도 없고, 이미 만들어진 물건을 설치하거나, 빛을 색으로 움직여 내는 영상까지, 인간이 할 수 있는 모든 조형실험을 다 거친 것이 현대미술이다. 지금은 키보드를 '치는' AI가 인간의 붓글씨 '쓰기'까지 빼앗아 갔다. 한마디로 현대미술의 막다른 골목이자 새로운 도약의 때가 온 것이다. 역설적이게도 그 대안은 우리가 스스로 용도폐기하고 내다버린, 인간의 가장 원초적(原初的)인/원형적(元型的)인 필획(筆劃)언어를 내장한 서(書)의 새로운 해석에 있다. 이유는 내용과 조형, 이미지와 텍스트, 그림과 시, 미술과 문학의 용광로가 서(書)이기 때문이다.

- 최장호_오직 한번 뿐인 이 삶_화선지에 먹_33×22cm_2023

키보드 '치기'시대, 그림을 '그린다'는 것은 언어의 원점을 파헤치는 일이다. 인간이 춤추고 노래하고 말하고 그리며 3만년을 살고 나서야 문자라는 언어를 필묵으로 '쓰고' 키보드로 '치면서' 오늘날에 이르고 있다. 지금은 AI가 그림을 그린다. 키보드를 치면 칠수록 기계가 되고, 붓글씨를 쓰면 쓸수록 인간이 될 수밖에 없는 시대 사회일수록 더욱더 언어의 원점으로 돌아가 필획으로 그려낼 수밖에 없는 이유다. 이 길만이 기계를 넘는 일이다. 사진기가 인간을 대신해 대상을 찍어내자 추상이 나온 경우와 같다. 이 점에서 서(書)로 인간을 써내면서 우직하게 AI화가와 정면 대결하는 『최장호ㅡ대면(對面)』은 더 큰 울림을 준다. 그것도 선(線)으로 '그려내는' 것이 아니라 필획(筆劃)으로 '써' 내면서 내면(內面)의 감정을 '구상적 추상 언어' 내지는 '추상적 구상 언어' 로 담아내고 있는 지점에서 더욱 그렇다. 초월의 언어인 서(書)와 실존을 직시해낸 미술이 융합된 컨템포로리 서화미술언어로 기계시대 인간의 고(苦)를 관조하여 사랑으로 돌려내고 있는 것이 『최장호ㅡ대면』이다. ■ 이동국

Vol.20230906a | 최장호展 / CHOIJANGHO / 崔壯鎬 / painting