- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

Where the feeble lines live

황정희展 / HWANGJEONGHEE / 黃楨喜 / painting 2023_0301 ▶ 2023_0329 / 일,월요일 휴관

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20191016a | 황정희展으로 갑니다.

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 10:30am~06:00pm / 일,월요일 휴관

갤러리 가비 GALLERY GABI 서울 용산구 한강대로52길 37 Tel. +82.(0)2.735.1036 www.gallerygabi.com @gallerygabi

Where the feeble lines live 여리한 선線들이 사는 곳 ● 회화작업을 객관적인 개체로 보고, 그 생로병사를 생각할 때, 개체의 자세한 부분까지 알고 있는 이는 누구일까. 아마도, 과거로부터 현재까지의 모든 것을 함께 경험한 자신이라고 생각한다. 판단이 정확해서라기보다는, 오랜 시간 많은 것들을 공유했기 때문이다. 그래서 스스로의 작업, 좀 더 정확히는 그 공간과 시간의 경험들에 대해 글을 쓰고, 비물질(de-material)의 공간이면서, 보편적인 소통의 매체(media)인 글(text)을 회화작업의 일부분으로 선택한다. ● 'The feeble lines survive between the colors' 라는 문장이 떠오를 수밖에 없는 색과 표면의 작업을 진행하면서, 시각적인 것과는 거리를 두게 되었고, 그래서 그림이 아닌 회화(non-pictorial picture of painting)를 진행하였다. 붓질(brush stroke)과 물질의 변화에 맞닥뜨리고, 처음의 붓질이 색에 덮여져서 여리한 선으로 남는 과정에서 인간의 생존을 보는 듯했고, 그러한 은유적인 상상이 아마도 이 작업의 매력 중 중요한 부분이 아니었나 싶다. 그렇게 작업을 하다 보니, 많은 시간, 결과물을 보게 되고, 보는 것을 너머 직면하고, 직면을 지나 관조하게 된다. 긴장된 직면의 과정 후, 관조의 상황을 맞게 되면, 감정이입이 덜어져서 명확한 인식으로 흐른다. 과거 그 시점에서는 둘러싸여진 상황이 무엇인가를 뚫고 지나가야하는 터널같이 느껴졌고, 그곳에서 생존해야 존재감을 갖는 듯 했지만, 현재의 시점에서 생각해보면 터널도 아니었고, 뚫을 것도 없었다는 생각이다. 선과 컬러의 표면이 어느 순간부터 그렇게 느껴졌다. 과정에서 일어날 수밖에 없는 일들이었고, 색이 덮여져야 선이 생기는 것이고, 색의 표면이 생기는 거였다. 무엇인가 계속 된다면 일어나야 할 일들이 있고, 처음의 붓질을 그냥 둘 수 없었기에 색이 덮여진다. 그리고 덮여진 색의 표면은 공간이 되어 선을 움직이고, 선을 존재하게 한다. 표면의 대부분을 차지하는 공간이 궁극적으로 남겨진 선을 만들고, 선의 느낌을 더욱 분명하게 하며, 성격을 결정한다.

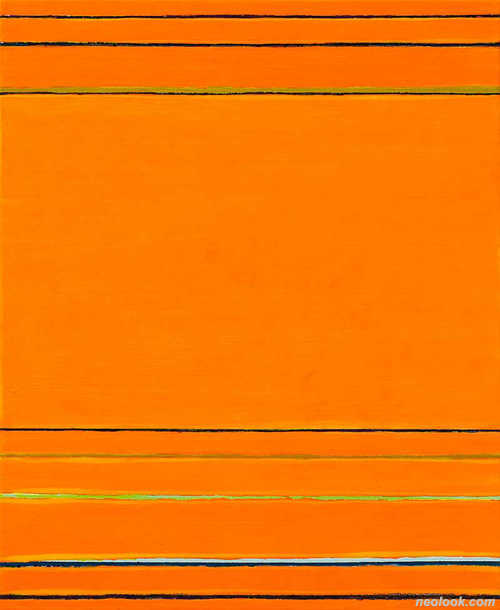

- 황정희_the surface 2_캔버스에 아크릴채색_162×130cm_2021

이제, 선이 생존하는 공간이 아니라, 선을 살리는 공간, 선과 함께하는 공간이 된다. 자연스레 공간을 만드는 표면에 대한 관심으로 이어지고, 이 지점으로 좀 더 깊게 들어가고자 하며, 이를 위한 매개체(media)는 컬러이다. 컬러를 통해 물질감(materiality)을 획득하고, 촉감(the tactile)을 실험하며, 제스쳐(gesture)를 남기고, 표면과의 상호작용(interaction)을 경험한다. 그리고 이 모든 것들 역시 각자의 개인이 살아가는 환경과 상황을 암시한다. 결과로 보니, 지난 번 주제가 기본적인 요소(primary element), 선(line)에 대한 접근이었다면, 이번에는 너무나도 익숙하게 그리고 당연히 접해왔던 컬러에 대한 그동안의 경험과 생각의 정리이다. 이 과정에서 선택한 색과 표면에 대한 주제가 이번 전시의 제목, '여리한 선線들이 사는 곳 Where the feeble lines live'이다. 덧붙여서, 이러한 흐름에 따르는 일은 변화를 받아들이고, 선택하며 경험하는 실재의 삶과 흡사하고, 현 시점에서 전개의 속도를 내고 싶은 욕구와 결합되어 다양한 양상으로 나타난다. 그리고 이 역시 자연스러운 변화라고 본다. ■ 황정희

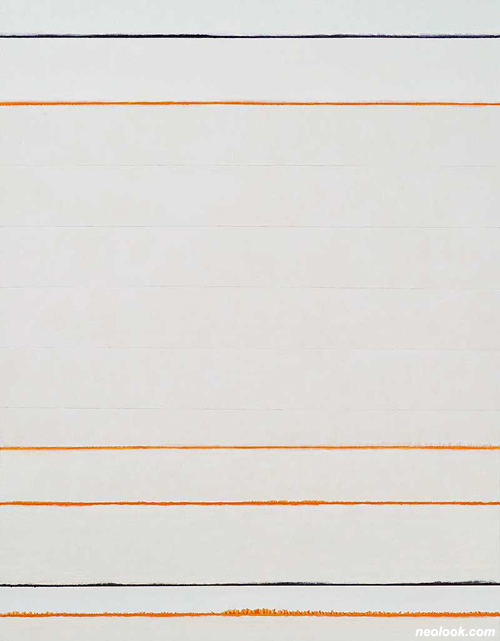

- 황정희_the surface 4_캔버스에 아크릴채색_65×53cm_2022

1. The Deep Purple – 필연과 우연 ● 멀리서 보면, 그리고 작품이 벽에 걸린 이 시점에서 보면, 모든 물감의 흔적과 붓질, 물질의 혼합 등이 모두 '필연'이고, 그 부분에 꼭 있어야 하고, 물감이 고여져서 생긴 짙은 질감의 색채마저 반드시 있어야 하는 자리에 있다. 뜨겁지도 그렇다고, 차갑지도 않은 보라의 그 중립적인 느낌과 그만큼의 거리감이 주는 고요함의 색채는 그 때, 그 상황에서 그렇게 쓰여 질수 밖에 없었다. 그리나, 생 천(raw canvas) 위에 물감을 부어가며, 건조시키고, 그것을 바라보기도 하고, 그냥 두고 다음날 확인하기도 하는 이 컬러의 표면(surface)은 '우연'이 더 크게 작용하였다. 예기치 않은 상황에 불안해하기도 하고, 기대하기도 하는 그런 일련의 과정을 거치면서 어쩌다가 생겨난 보라의 표면이다. 그 때는 우연이었지만, 지나고 보니 모두 필연이라는 이 넓은 범위의 생의 관점은 이렇게 보라의 표면에서도 적용되어 읽혀진다. 또한 지금의 이 판단 역시 하나의 '우연'이 되어, 이 보라표면도 작업의 향방에 따라 또 하나의 우연으로 남을 수 있다. 이처럼 물감의 흔적을 시간에 두고 맡기는 작업은 위와 같은 생각을 불러일으키고, 회화작업에서 발생하는 우연성이 삶과 직결되어 연상된다. ● 물질의 미묘한 상태와 다층적인 표면, 채도의 넓은 스펙트럼을 확인하고 싶어서 어두운 컬러를 선택했었는데, 과거, 블랙에 가까운 인디고 컬러로 그러한 실험을 했었다. 그리고 이번에는 색채 밸런스에서 과거 사용했던 푸른 계열 대신, 사용해 보지 않은 레드 계열로 이동하니, 자연스레 깊은 보라 Deep Purple를 선택하게 되었다. 붓질과 표면의 마찰이 분명하게 보이는 흔적은 어두운 톤에서 가능하고, 점진적 변화의 단계(gradation)가 많기 때문에 물감과 브러쉬의 움직임이 분명하게 나타난다.

- 황정희_the feeble 6_캔버스에 아크릴채색_162×130cm_2022

2. The Yellow – 멀고도 가깝게 ● 어두운 톤의 보라는 서로를 보완해 주고 더욱 부각시키는(complementary) 옐로우와 상생相生한다. 반대편에 있지만, 가장 가까운 관계가 보색補色관계이다. 관념적으로 이론적으로 그런 생각이 드는 게 아니라, 딥퍼플을 직접 만들고, 오랜 동안 보고, 넓은 평면 위에서 다양한 과정을 경험하고 나면, 밝은 공간이 보고 싶어진다. 아니 그런 공간에 있고 싶어진다. 이는 밸런스를 맞추는 데 있어, 어느 것에도 기울어지지 않고 균형을 추구하고 싶은 심리적인 요인이 작용하기 때문이라고 본다. 즉, 과함 다음에 나타나는 자연스러운 현상이다. 컬러의 이동은 그렇게 생겨났다. ● 옐로우는 화이트와 거리가 가까우니 만큼 매우 밝은 색이다. 밝은 색의 질감과 톤은 따뜻한 날씨의 느낌과 비슷하다. 봄바람, 살랑 이는 나무 잎과 같이 가벼우면서도 상쾌하고, 에너지를 불어넣는 은은한 힘이 있다. 어떻게 하면, 무겁지도 않고, 가볍지도 않은 옐로우를 표현할 수 있을까. ● 이 느낌을 구현하기 위해, 채도의 투명함에 주력했다. 투명함(transparency)은 빛의 관통을 위해 얇고 투명한 레이어(layer)가 필요하다. 물은 레이어가 되고, 컬러는 입자가 되어 워터컬러의 형태를 띤다. 섬세함을 표현하고 더 얇은 컬러 레이어를 나타 내기위해 파스텔을 사용했다. 두터운 질감의 하얀 표면 위에 파스텔 가루의 터치를 한 겹 입혀서 투명도를 유지하고자 했다. ● 두꺼운 레어어 위의 얇은 표면, 거친 질감 위의 가벼운 터치들, 멀고도 가깝게 서로 공존한다.

- 황정희_the feeble 5_캔버스에 아크릴채색_72.7×60.6cm_2022

3. The White – 더 가까이 ● 언뜻 보기에는 하얀색이나, 천천히 이리저리 다른 각도에서 보면, 표면 위의 미세한 터치들이 보인다. 빛의 터치(touch of light)를 위해 투명한 붓 자국, 흰색의 물감, 서로 다른 두께의 붓터치가 있다. 표면 위에 그어진 가녀린 연필선과 함께 하얀 공간은 그러한 모습이다. ● 화이트의 특징은 색의 스펙트럼이 없다는 점이다. 절대컬러(absolute color)이고, 따라서 흰 색이란 어떻게 보면 색이라기보다는 특수한 물질(specific material)이라는 생각이 든다. 물론 컬러의 범주에 약간의 색을 가미해서 톤의 변화를 만들 수는 있지만, 화이트 자체는 편의상 흰색이라고 부를 뿐, 색이 아니라는 생각이다. ● 그래서 이 특수한 물질을 그 자체로 인식하여, 시각적인 접근 보다는 촉각과 보는 각도의 변화로 특수성을 경험하고자 한다. 질감과 터치의 흔적만으로 공간을 살리고, 착시를 일으키기 보다는 좀 더 가까이 다가가서 면밀히 접근하는 태도(attitude)에 중점을 둔다. 자세히 보아야 보이는 그런 물질의 표면(material- surface)으로 화이트에 접근한다. ● 실재 삶에서 무수히 경험하고 있듯이 더 가까이 다가가서 보아야 보인다.

- 황정희_the feeble 4_캔버스에 아크릴채색_130×92cm_2022

4. PS : ● 2019, 2022년 전시 'The feeble lines survive between the colors' 이래로 이번 작업을 진행해 오면서, 삶과 마주하고, 마주치고, 마중하고, 맞이하면서 글로 표현하기 어려울 정도의 수없이 많은 순간과 경험들 속에서 회화작업이 생겨났다. 현대를 살아가는 한 인간으로써, 호흡의 통로를 하나 더 만들어두고 숨 막히지 않을 수 있는 삶의 형태가 있음에 안도감을 느낀다. 영화 '뉴욕 소네트'의 주인공 피아니스트처럼, 스스로 보이지 않는 커다란 둥근 유리관 속에 있어서 밖을 볼 수 있는 그런 삶을 누리고 있는 듯하다. 그리고 그 둥근 유리관 안에서 최후의 보루인 냥, 마지막 영역을 지키고 싶어 하는 한 인간을 보는 듯, 회화작업들을 본다. 갈수록 아트시스템이 다양해지고, 점 점 더 강화되고 있는 시대에 살고 있다. 그러나 이름과 규모만 다를 뿐, 어느 시대에나 강력한 시스템은 있었고, 그 사이에 다른 필요로 인해 새로운 시도들은 늘 있어왔다. 순수의 시대, 역사적 아방가르드도 결국 모두 필요에 의해 생겨났었다. 역사적 아방가르드 예술가들의 지적인 접근, 유희적인 성향, 세련된 취향, 스스로에 대한 강력한 자부심 등등은 너무나 매력적이라 늘 닮고 싶었다. 그 모든 것들은 보여 지는 것들이다. 더구나 오랜 시간 필터링을 거쳐 하나의 역사로 자리매김 될 정도로 정제되어 멋지다. 문득, 당시의 예술가들의 모습은 오늘 날 주변에서 작업을 계속하고 있는 동료들의 모습과 흡사하지 않을까 하는 생각이 든다. 나름 분주하고, 각자의 일을 하고, 작업실에 있고, 서로 만나고 얘기하고, 관객이 그리 많지 않은 전시회를 열고, 그 전시에 열정을 쏟아 붓는 그런 예술가들. 그 시대를 살았기에 그런 작품들이 생겨났다고 본다. 결과적으로 아무리 거창할 지라도, 각자의 일상 속에서 살아가는 가운데 이루어진 일들이다. ● 주로 늘 머무는 공간, 늘 보는 것들, 늘 만나는 사람들, 늘 하는 일들과 함께, 그리고 놀면서, 쉬면서, 일하면서, 작품은 이루어진다. 한정된 시간의 트랙에서 한껏 신경이 살아나서 무엇인가 속도감 있게 추진하기도 하고, 침대에 몸이 붙어버린 것처럼 아무것도 하지 않을 때도 있고, 신나게 돌아다니면서 놀기도 하고, 열기를 뿜으며 일을 하는 가운데 회화작업은 진행된다. 간간히 좋아하는 음악도 달라지고, 관심도 왔다 갔다 하고, 사람들하고 잘 지내기도 하고, 예상치 못한 일을 겪기도 한다. 이런 갑작스러운 변화들은 회화작업에도 무의식적이든 아니든 순간순간 반영되어 아이러니컬하게도 새로운 시작으로 이끈다. 작품의 성패는 타임라인을 어디에 두느냐에 따라 달라진다. 이는 인생에서도 마찬가지로 적용되는데, 이를테면 실패라고 판단했던 일이 이후에는 오히려 좋은 계기로 작용하기도 하고, 잘 된 일로 생각되기도 한다. 망했다고 생각했던 작품이 보기 싫어서 두껍고 하얀 질료로 듬뿍 발라 놓고 구석에 놓았는데, 몇 년이 흐른 후 작업대 위에 꺼내어 놓는다. 작품의 완성이란 더 이상 진행될 필요가 없는 상태를 의미한다. 그 범주에서 가장 적당한 상태의 멈춤이다. ● 작품에 대한 설명에서 사적인 이야기, 사적인 취향 등을 언급하는 일을 지양한다. 회화 작품에서 에세이를 기대하지 않는다. 회화작품이 사적인 결과물로 남기 보다는, 회화작업의 변화무쌍한 과정 속에서 그것을 관찰하고, 사색하고, 전개함으로써, 삶을 지탱하는 중요한 지지체(the support)가 되길 기대한다. (2023년 2월) ■ 황정희

Vol.20230305c | 황정희展 / HWANGJEONGHEE / 黃楨喜 / painting