- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

Field, Something Scattered-Fragments

김영수展 / KIMYOUNGSOO / 金英壽 / painting 2023_0103 ▶ 2023_0118

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20180715d | 김영수展으로 갑니다.

김영수 홈페이지_artcelsi.com/kimyoungsoo 유튜브_www.youtube.com/@youngsookim9001

초대일시 / 2023_0103_화요일

후원 / 세종대학교

관람시간 / 10:00am~05:00pm

세종아트갤러리 SEJONG ART GALLERY 서울 광진구 능동로 209 세종대학교 광개토관 B1 Tel. +82.(0)2.3408.4164 www.sejong.ac.kr

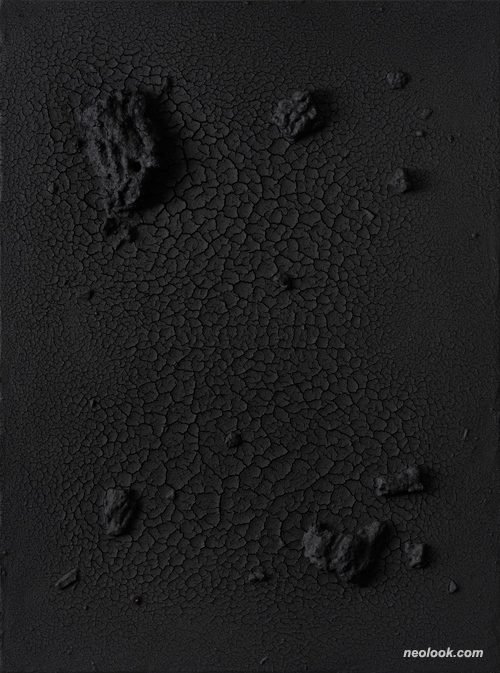

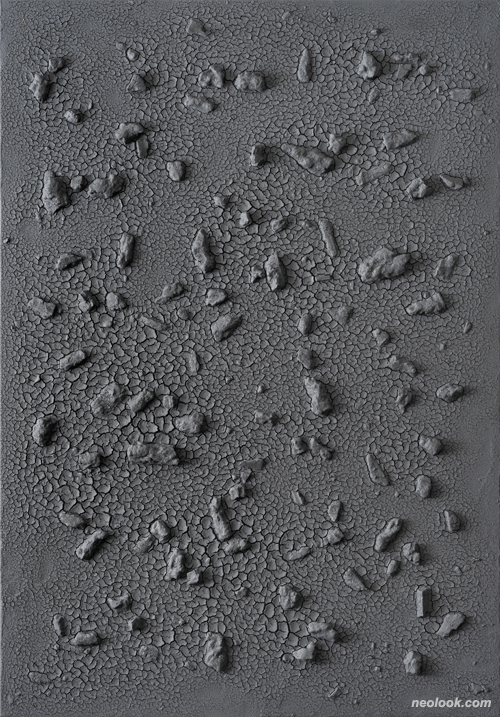

김 영 수의 '내재된 기호' 그 이후 ● 크랙 - 기억흔적 혹은 무의식 속 구조적 생성체 작가 김영수는 대략 2017년부터 시작된 '내재된 기호' 시리즈를 2008년까지 지속하는 한편, 주제 면에서는 연장선 위에서 탐구되는 것이지만, 형식적으로 완전히 상이한 새로운 작업을 선보인다. '필드(Field)'라는 제목의 크랙(crack) 시리즈가 그것이다. 크랙이란 "무엇이 갈려져 생긴 금"이거나 "좁은 틈"을 지칭한다. 그것은 작가가 캔버스 위에 안료와 미디엄을 섞어 화학적인 효과를 통해서 고의적으로 갈라짐의 효과를 만든 것이다. ● 대개 바탕과 색을 달리 하거나 균열의 정도를 달리한 십자가 형상이나 기다란 직사각형의 면을 화면 속에서 따로 고려했다는 점에서 그녀의 작업에서 '크랙'은 의도된 결과이다. 그런 면에서 크랙은 마치 실수로 생긴 흔적처럼 보이게끔 과장하려는 의도적인 작위(作爲)의 결과라 할 수 있다. 그렇게 함으로써 필연을 전제로 한 우연의 효과를 기대한다. 필연과 우연, 행위와 무위(無爲) 그리고 의도적 작위와 무작위(無作爲) 사이에서 그녀의 회화는 마치 가뭄의 논바닥처럼, 노인의 손등처럼 무수한 틈새와 주름을 만들며 여러 갈래로 갈라진다.

- 김영수_F2211-Fragments-1_캔버스에 목탄_56×50×6cm_2022

- 김영수_F2212-Fragments-3s_캔버스에 목탄_58×51×7cm_2022

- 김영수_Field20-6_혼합재료_130×97cm_2020

그것은 파열과 해체인가? 아니면 또 다른 생성인가? 그것은 언제 파열되고 언제 생성되는 것인가? 우리는 이러한 질문들 속에서 그녀의 작업이 부단히 의식과 무의식의 접경에서 벌어지는 일련의 현상과 닮아 있음을 깨닫게 된다. 프로이트 입장에서 말한다면, 이러한 그녀의 크랙은 의식의 연쇄로부터 이탈한 구멍, 간극, 단절, 실수와 같은 모습으로 무의식에 자리 잡은 균열이자 '기억흔적(traces mnésiques)'이다. 즉 그녀의 작품 속 크랙은 프로이트 식으로 말하면, 언어처럼 구조화되지 못한 비언어의 '소리이미지'자 의식 속 언어표상에 도달하지 못한 무의식 속에서 끊임없이 생성되는 사물표상인 것이다. ● 그런데, 왜 작가는 프로이트 식의 리비도(libido)와 정념(pathos)이 화면 가득 충만했던 표현주의적 화면과 서체 추상이 횡단하는 이전의 작업으로부터 확연히 다른 양상의 작업을 펼치고 있는 것일까? 이전의 회화와 달리 그것은 마치 새로운 단색화의 화풍을 제시하는 듯이 보이기도 하는 그녀의 회화가 새롭게 도달하려는 지점은 무엇인가?

- 김영수_Field21-5_목탄_130×97cm_2021

- 김영수_Field21-6_혼합재료_162×112cm_2021

- 김영수_Field21-11_혼합재료_194×112cm_2021

- 김영수_Field21-12_목탄, 혼합재료_91×73cm_2021

우리는 프로이트로 벗어나 그의 제자 라캉의 눈으로 이 크랙들을 볼 살펴볼 필요가 있겠다. 무의식을 의식 내 언어 세계에 이르지 못한 존재로 보는 프로이트의 사유와 달리, 그의 제자 라캉은 무의식을 마치 언어처럼 구조화되어 있는 존재로 보고 있기 때문이다. 즉 프로이트는 무의식을 '비언어의 기호'가 작동하는 세계로 인식하고 있다면, 라캉은 이 무의식에도 '구조적 언어'가 작동하는 세계로 바라본다는 것이다. 프로이트에게서 무의식은 억압된 주체의 본능과 충동에 작용하여 생겨난 후존재론적(post-ontological)인 결과물로 볼 수 있다면, 라캉에게서 그것은 선존재론적(pre-ontological)이라 할 것이다. 라캉에게 무의식은 주체가 태어나기 이전에도 이미 존재하고 있던 사회적 전통, 규범, 및 언어체계(상징적 질서), 즉 이데올로기가 그의 정신에 침투하여 형성된 기표의 세계이기 때문이다. ● 프로이트 관점의 무의식 세계에 몰입했던 김영수의 '내재적 기호' 시리즈가 파토스의 경지에서 질문하고 있는 것이라면, 새로운 '크랙' 시리즈는 라캉의 관점에서 언어처럼 구조화된 무의식의 세계를 유영하듯이 명상하고 있는 것으로 보인다. 다만 유념할 것은 기표/기의의 결합체를 전제하고 기의에 방점을 찍고 있는 소쉬의 견해와 달리, 라캉은 양자의 결합 자체에 무신경한 채, 기표에 보다 더 방점을 찍고 있다는 사실이다. 즉 라캉에게서 무의식의 세계란 '언어(적 기표)처럼' 구조화된 것이라는 점이다. 따라서 라캉에게서 무의식은 숨겨져 있거나 잠재되어 알 수 없는 미지의 것이 아니듯이, 김영수의 크랙은 억압된 잠재적 변형체가 아니라 해체/재구조화로 발현된 '구조적 생성체'라는 점이다.

- 김영수_Field2201-1_혼합재료_130×97×7cm_2022

- 김영수_Field2202-2_캔버스에 혼합재료_130×97×8cm_2022

라캉이 언급하는 '타자로서의 주체 개념' 또한 작가 김영수의 '크랙' 시리즈를 이해하는데 있어 일정 부분 도움이 된다. 라캉에 따르면, 인간은 자신에 대해서 완전히 이야기할 수 없다고 본다. 자신에 대해 말하면 말할수록 모순에 빠진다. 이러한 '말하는 나(énoncé)'와 '말해진 나(énonciation)' 사이의 영원한 불일치는 언어 구조의 필연성 때문에 야기된다. 여기서 주체는 분리되고 자아는 소외된다. 이때, 인간은 자기 불일치의 고통에서 벗어나, 자기 소외를 받아들이고 주체를 나타내는 시니피앙을 만나려고 한다. 그것이 무엇일까? '말하는 나'는 분명히 존재한다는 사실에 근거할 때, 라캉이 찾은 해결책은 언어 바깥에 어떤 절대적 존재가 지탱되어야 한다는 것이다. 그것이 바로 대타자(Autre)의 담론이다. 보라! 인간 주체의 무의식은 대타자의 말과 담론에 의해 형성되고, 주체는 결핍, 빈자리, 공백을 메우기 위해서 대타자의 담론을 욕망한다. 우리는 인간이라는 이유는 이러한 상징적 질서, 언어의 질서, 담론의 질서에 종속된다.

- 김영수_Field2203-1_캔버스에 혼합재료_162×130×5cm_2022

- 김영수_Field2203-2_캔버스에 목탄, 혼합재료_2022

- 김영수_Field2204-1_캔버스에 목탄, 혼합재료_100×80×6cm_2022

- 김영수_Field2205-2_캔버스에 혼합재료_162×112×7cm_2022

라캉의 주체는 바로 '타자로서의 자아'와 '타자의 담론으로서 무의식' 사이에서 '분열된 주체', '분할된 주체', 혹은 그의 언급대로 '빗금 쳐진 주체'이다. 이때 라캉의 주체는 능동적 자아이기보다 오히려 '고착과 나르시스적 애착의 자아'이다. 자아는 어쩔 수없이 '잘못된 이미지들'을 포함할 수밖에 없기 때문이다. ● 김영수의 크랙은 라캉의 대타자 담론이 야기한 '분열된 주체, 잘못된 이미지들'에 대한 은유로 기능한다. 구조화된 무의식의 세계를 유영하듯이 명상하고 있는 것으로 보이는 그것이 이러한 차원에서 일순간 균열과 균열 사이에서 방황하고 있는 인간 주체처럼 보이는 까닭이다. ■ 김성호

Field, 흩어진 아무것들- 조각 모으기 ● 기존의 'FIELD' 작업에 더해 오브제로 사용하는 숯과 숯피(皮)는 숯가마에서 태워진 것이다. 한 때는 바람과 햇빛의 온기로 숨을 쉬던 모습에서 손만 대도 부서지는 탄소덩어리로 변한 쓸모없는 물성, 마침내는 버려지는 부스러기들이다. ● 그들이 부유하는 기표처럼 흩어져있는 Field는 바탕 전체를 아우르는 크랙(crack)을 통해 내재된 이야기를 대신한다. 무작위로 흩어져있는 파편, 부스러기(Fragments)들은 서로 다른 시간과 공간에서 존재했었던, 잠시 모였다가 어디론가 다시 흩어지는 우리들의 최종 결과물이다. 여하의 목적을 다하고 돌아간 모두는 어디선가 다른 모습으로 실재할 뿐, 영원히 사라지지 않는다. ● 내가 살아온 삶은 마침내 태워지고 부서지고, 흩어질 것이다. 모든 존재들이 땅으로 모이는 것은 자연의 질서이며 흙은 우주의 엔트로피가 순환하는 시간의 場이다. 그러므로 단지 발아래 있다는 이유만으로 함부로 밟아도 되는 것은 없다. 흩어진 아무것(Something Scattered)들은 어쩌면 이미 과거의 나였고 미래에도 또한 우리, 나일 테니까... ● 2018년부터 이어온 Field작업을 통해 이제 나는 그 흩어진 부스러기들에 대해 고찰한다. (2023.1) ■ 김영수

Vol.20230103f | 김영수展 / KIMYOUNGSOO / 金英壽 / painting