- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

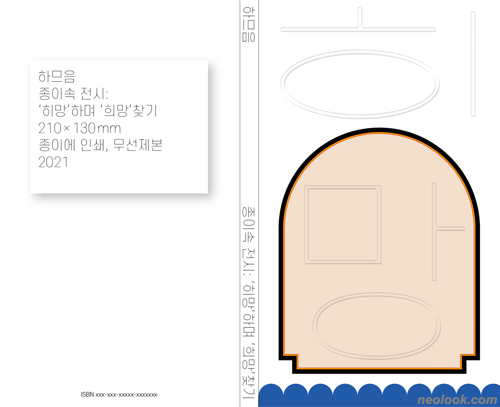

종이 속 전시: '히망'하며 '희망'찾기

하므음展 / HA M-EUM / project 2021_1026 ▶ 2021_1130

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20180907i | 하므음展으로 갑니다.

별도의 초대일시가 없습니다.

후원 / 수원시_수원문화재단 기획 / 하므음

본 전시는 책 형태로 만들어졌으며, 신청하시면 무료로 책 형태의 전시를 받아 보실 수 있도록 집으로 배송해 드립니다. ▶ 신청하기

신청자에게 배송해주는 전시

『종이 속 전시: '히망'하며 '희망'찾기』는 책으로 만들어지는 하나의 전시입니다. 이것은 책의 형태이기 때문에 집으로 배송이 가능하며 배송 받는 사람은 종이의 질감을 손으로 만질 수 있고 한 장 한 장 넘겨가며 전시를 관람 하실 수 있습니다.

기획의도 ● 2020년은 언텍트 시대로 급변하게 되었다. 갤러리나 미술관에서 보던 전시들도 웹 사이트나 유튜브영상 그리 고 VR기술 등을 활용하여 온라인 전시로 변화되었다. 그러나 늘 안타까웠던 점은 즉물적 요소를 배제하고 온 라인상에서만 언텍트가 된다는 것이었다. 우리가 컨택트 하며 언택트를 할 수 있는 다른 방법은 없을까? 기존의 온라인전시들은 시각적으로 리얼한 듯 하지만 , 촉각적으로 감각할 수 있는 것은 매끈한 핸드폰 스크린 화면일 뿐이다. 본래 전시장을 방문하면 한 공간에 즉물적으로 놓여진 작품을 감상했다. 전시장의 건축들과 그 표면들, 공간으로부터 오는 원근의 감각, 전시 설명서나 무언가를 만져보는 촉감 등 작품과 이외의 요소들 을 많이 대면하며 전시를 관람했었다. 평소에 촉각적이며 즉물적인 요소에 관심이 많기 때문에 온라인 전시에 대한 아쉬운점이 많았다. ● 그래서 한권의 책 자체가 작품이며 전시일 수 있도록 연구하고 싶다. 예를 들어 영아들이 신체 발달을 할때도 '촉감책'이 있다. 다양한 질감을 손으로 만져 볼 수 있는 책이다. 이처럼 종이는 스크린 보다는 좀 더 다양한 질 감으로 매게 해 줄 수 있는 매체라고 생각한다. 어찌되었던 책은 종이라는 즉물성과 표면을 갖고 있다. 우리는 종이를 만지면서 책장을 넘긴다. ● 종이의 질감들을 활용하고 에스키스와 작품이미지 , 가상의 스토리들이 어우러져 있어 궁극적으로는 이 한권 의 책이 즉물적인 작품이면서, 이 작품을 집에서 한 장 한 장 넘겨가며 볼 수 있도록 배송하는 책 형태의 전시를 시도해 보고자 한다.

종이 속 전시 ● 이 책 속에는 '수인'이와 '슬아'가 등장한다. '슬아'는 집에서 바람에 움직이는 반투명한 재질의 커튼을 보며 이것을 '히'라고 부르기로 한다. 지난 여름 '수인'이와 함께 전시장을 갔던 기억을 떠올리며 커튼을 '히'라고 부르게 된 이야기를 이어 간다. 슬아의 일인칭 시점으로 서술되고 있다. 전시장을 가서 작품을 보는 시간을 통과하여 또 다른 차원으로 수인이의 삶을 바라보고 느끼게 되기까지의 이야기들이 있다. 글과 함께 다양한 질감의 종이에 그려져 있는 드로잉과 사진이 수록된다.■ 하므음

- 하므음_종이 속 전시 내부이미지_종이에 인쇄, 무선제본_21×13cm_2021

- 하므음_종이 속 전시 내부이미지_종이에 인쇄, 무선제본_21×13cm_2021

□ 차례 11 '종이 속 전시' 입장안내문 13 반투명한 커튼 19 '뭉'과 '히' 51 '히' 91 '망' 103 희망 107 내 입속에 네 잎 · 조재연

- 하므음_종이 속 전시 내부이미지_종이에 인쇄, 무선제본_21×13cm_2021

- 하므음_종이 속 전시 내부이미지_종이에 인쇄, 무선제본_21×13cm_2021

- 하므음_종이 속 전시 내부이미지_종이에 인쇄, 무선제본_21×13cm_2021

- 하므음_종이 속 전시 내부이미지_종이에 인쇄, 무선제본_21×13cm_2021

내 입속에 네 잎 ● '이름 없는 꽃'이란 문학적 수사에 서글픔이 어리는 까닭은, 그에게 없는 것이 이름뿐이 아니기 때문이다. 그에게 부재한 것은 삶을 소리 낼 발음과 함께 그 발음을 들어줄 청자이기도 하다. 듣는 귀가 없는 세상에서 누가 감히 소리를 낼 수 있을까. 혹은 그것을 과연 소리라 할 수 있을까. 그러므로 '이름 없는 꽃' 아래 문학이 소리 나는 낱말로 표기하는 것은 식물의 쓰임새나 작명가의 목적 따위가 아니라 그가 이뤄오고 이뤄낼 유일한 삶들이다. 그때 그는 처음으로 이름 없이도 삶의 소리와 그것을 들을 청자를 갖게 된다. '이름 없는 꽃'이란 표현은 진부해졌지만, 소리낼 수 없는 삶을 위해 다시 반복된다. 인간이 각자의 이름을 갖고도 다른 소리로 호명되길 원하는 때가 찾아오는 이유 역시 다르지 않으리라 생각했다. 그가 이제까지 지녀온 소리는 그의 삶에 대한 발음이기보단, 삶보다 먼저 이름이 존재했듯 그와는 관계없이 존재했던 소리에 불과하다. 그에게 필요한 것은 역시 호명이 아니라 삶을 발음할 소리와 그것을 들어줄 청자다. 하므음의 작업은 슬아가 수인을 다른 소리로 호명하도록 만든다. 그리고 이는 『종이 속 전시』에서, 이제껏 '읽음'만을 주선했던 그림이 '청취'에 나서기 때문이다. 처음으로 그는 말없이 듣고, 삶의 소리를 청취한 첫 표정으로 형태를 빚는다. 이제 들을 줄 밖에 모르는 작품과 외려 관객의 말을 따라하는 작품은, 하므음이 아닌 다른 사람의 ―즉 그 앞에서 소리내는 사람의― 작업같이 될 것이다. 캔버스의 장면은 그대로지만 삶엔 변하지 않는 것이 없다. 삶이 변함없는 그림과 대비될 때 변함 많은 생은 서글프다. 예술가의 자리를 관객의 자리와 뒤섞고, 예술의 자리를 삶의 자리와 뒤섞음으로써 하므음의 작업은 삶을 캔버스의 입 속으로 넣곤 오래도록 보존할 준비를 마친다. '아니'란 말이 나올까 걱정도, 정확하지 않은 계이름을 두드릴까 하는 염려도 없이 하는 고백. 여기 종이 속 미술관이라면 가능하지 않을까. 소리 나지 않는 네 입속에 내 잎을 흘려 넣는다. 잎이 되감기는 소리. '히'와 '망'.■ 조재연

Vol.20211026g | 하므음展 / HA M-EUM / project