- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

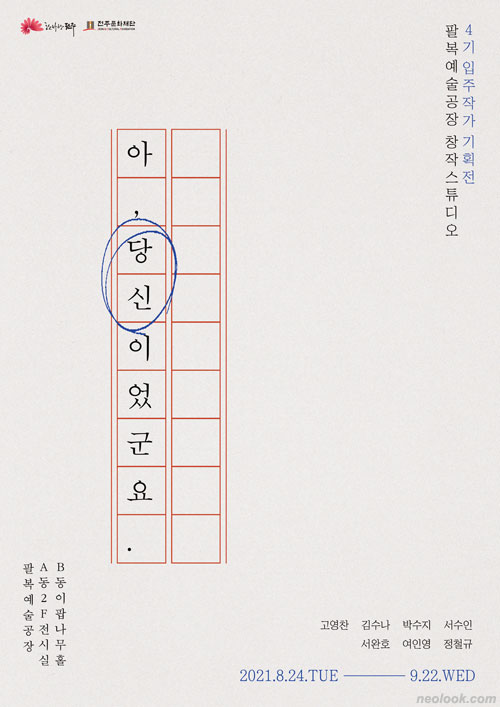

아, 당신이었군요

2021 팔복예술공장 창작스튜디오 기획展 2021_0824 ▶ 2021_0922 / 월요일 휴관

별도의 초대일시가 없습니다.

참여작가 팔복예술공장 정기 입주작가 7인 고영찬_김수나_박수지_서수인_서완호_여인영_정철규

주최,주관 / 전주시_(재)전주문화재단 Special Thanks to / 문학과지성사

관람시간 / 10:00am~06:00pm / 입장종료_05:30pm / 월요일 휴관

팔복예술공장 Factory of Contemporary Arts in Palbok, Jeonju 전북 전주시 덕진구 구렛들1길 46 (팔복동1가 243-86번지) A단지 2층 전시장, 이팝나무 홀 Tel. +82.(0)63.212.8801 www.palbokart.kr www.facebook.com/palbokart @__palbok__art/

『아, 당신이었군요.』 '나와 우리의 당신들에게' ● 팔복예술공장 창작스튜디오는 예술가를 대상으로 다양한 예술실천을 지원하며, 지속적인 실험과 도전적인 작품세계를 조망한다. 입주작가 기획전은 작가를 소개하고 이전의 작업을 선보이는 프리뷰전, 팔복예술공장에서의 1년의 연구와 마무리를 담는 결과보고전과는 달리 1년이란 일련의 시간 중 가운데 지점에서 작가 생각의 흐름과 지금, 현재를 가장 예민하게 가늠해 볼 수 있다. 팔복예술공장에서의 실험과 연구의 시도를 엿볼 수 있는 시간인 본 전시는 기획단계에서부터 입주작가들의 주체적인 참여를 통해, 작가 특유의 상상력을 현실 세계에 구축한다. ● 『아, 당신이었군요.』라는 제목은 파스칼 키냐르의 '심연들'에서 입주작가들이 직접 발췌한 것으로, 우리가 경험했지만 잊힌 무언가를 상기시킨다. 『아, 당신이었군요.』는 시간, 사람, 환경, 기억 등 다양한 변주로서의 '당신'이라는 명사와 '이었군요'의 과거형과 함께, '아'라는 감탄사로서 지금, 현재까지의 시간을 내포하며 하나의 문구에서 과거와 현재를 복합적으로 이어준다. ● 우리가 놓친 무언가는 누구일까? 혹은 어떤 것일까? 작가는 작품을 통해 공간으로서 현상으로서 무언가를 현실에 다시 불러낸다. 관객은 각각의 작품을 들여다보며, 나와 당신, 그리고 우리에게서 지워진, 혹은 잊힌 무언가에 잠시 인사를 건넨다. 이러한 과정은 전시장이 가진 물리적 공간을 관객 개개인이 가진 인식의 장으로 확장한다. ● 『아, 당신이었군요.』전은 입주작가에게는 입주에서 보고까지의 중간 지점에 서서 앞으로 지속할 창작활동의 촉매제로서, 보는 이는 작품 속 다층적인 시간을 느끼며 사물과 사람 혹은 잊힌 기억과 마주하는 시간이 되길 바란다. ■ 백슬기

'밝은 방' ● 「밝은 방」은 롤랑 바르트가 쓴 동명의 저서 「밝은 방」으로부터 비롯되었다. 빛을 기록한 이미지, 즉 사진에 관한 본질적인 사유를 담은 책 전체가 내게는 푼쿠툼(punctum)을 촉발하는 하나의 이미지처럼 다가왔다. 그 이면에는 분명 암실이 아니라 밝은 방에서 피어오르는 상(像)을 보았던 경험과 연결되어 있을 것이다. ● 「밝은 방」은 염전에 관한 프로젝트이다. 여기서 염전은 이미지를 창조하는 장(場)이자, 물질을 생산하는 곳(廤)으로 기능한다. 이 프로젝트는 염전에서 일했던 나의 할아버지와 아버지로부터 영감받아 제작한 애니메이션 다큐멘터리 「Pixsel」2016의 연장선에서 시작되었다. 바닷물을 작업실로 길러와 소금을 만드는 실험에서 '가업 잇기' 혹은 '아버지 모방'의 우연한 충동이 무엇으로부터 비롯되었는지 자문한다. 그리고 아버지의 입을 빌려 아버지의 아버지와 같은 일을 하게 된 이유에 관해 묻고 답을 찾아본다. 「Pixsel」은 염전의 역사와 구조, 이 장소와 50년간 동고동락한 소금밭 일꾼의 마음을 이야기한다. ● 이번 프로젝트는 누군가의 목소리나 가상의 이미지를 통해서만 닿을 수 있었던 어딘가가 아닌 실제 염전에서 감각한 시적인 정취를 작품으로 번역해본다. 소금(물)을 통한 보이는 것과 보이지 않지만 실재하는 것 사이의 상태변화, 미세한 알갱이로 구성된 비정형의 이미지, 소금밭 일꾼의 모습에서 드러나는 시간의 응축은 전시공간 전체를 아우르고 서로 대응하며 하나의 풍경을 제시한다. ■ 고영찬 * 불어로 sel은 소금을 뜻한다. pixsel은 화면을 구성하는 기본 단위인 픽셀 pixel과 소금 sel의 합성어이다.

명확한 발음이 되지 못한 진동들, 수신되지 않는 신호들, 의미가 되지 못한 빛들의 울렁임. ● 많은 것들은 전달될 수 없는 형태로 무언가를 기억하고 있다. 그리고 어떤 대상 혹은 어떤 사건들은 이렇게 말이 되지 못한 흔적들을 통해 우리에게 더 많은 것을 이야기해주기도 한다. ● 무언가를 만난다는 것이 단순히 그 대상과 마주한 시간을 의미하는 것이 아니라, 그 대상을 입체적으로 경험하고, 비로소 하나의 의미로 받아들이는 그 순간이라 한다면, 우리가 무언가를 만나기 위해 해야 할 일은 그저 그 대상의 표면을 응시하는 것이 아닌, 그 대상이 관계 맺은 공간과 시간 속에 발견되는 다양한 현상과 흔적들에 시선을 돌리는 일인지도 모른다. 이러한 시선은 우리로 하여금 도처에서, 예기치 못한 순간에 그를 / 그녀를 / 그 사건들을 새롭게 만나게 한다. ■ 김수나

'창 하나, 눈과 눈' 'A window, eye to I' ● 창 하나 창 하나, 그곳에는 달라지는 풍경과 바뀌지 않는 풍경이 한데 어우러져 있었다. 계절에 따라 나고 죽는 생명들의 이름을 적고 그날의 날씨를 기록한들 미묘하게 바뀌는 그 순간들을 그 아름다움을 어떻게 다 써 내려 갈 수 있을까. 창은 깨어서 그 모든 풍경을 덤덤히 담아내고 있었다. 하루라는 시간이 없고 낮과 밤도 없이 말이다. 끊임없이 밖과 안에 통로를 내고 모든 방향으로 바라보기로 했다. 그 다름을. 그 같음을 음미하고 침묵하고 삼키기로 마음을 먹었다. 누구든 자신을 통해 내다볼 수 있도록 자리를 내어 주었다.

눈과 눈 ● 첫눈은 왜 기다려지는 것일까. 기다려지는 것은 언제 왔다 간 지 모르게 금세 사라지는 것일까. 왜 잡을 수 없을까. 잡을 수 없다는 걸 알면서도 자꾸 잡으려 하는 것일까. 녹아 버린 것일까. 그냥 내려앉지도 않은 것일까. 이렇게 빙빙 돌고 있는데 단 한 번도 마주치지 않는 것일까. 웅덩이에 빠져 아무소리 내지 않는 별들을 바라보면서도, 걷다가 튀어 올라온 돌멩이를 주워 주머니에 넣으면서도, 처절하게 비명을 지르며 자기를 감춘 바스락거리는 유리 조각들의 합창 소리에 손이 베어도, 푸르른 나뭇잎과 쓰디쓴 이별을 고하고 절단되어 떨어져 누울 곳 없는 나뭇가지들이 만들어내는 말 같이 않은 말들이 들리는데도, 구름은 손이 없으니 만지려 하지 말라고 누누이 들었는데도, 지금 나는 구름을 만나러 가기 위해 구슬을 실에 꾸역꾸역 엮고 있고, 어디로 튀어 올라 사라질지 모르는 심장만 한 공을 부여잡고 있는데, 저 멀리서 "여보, 이제 우리도 편하게 살아요."라며 펄럭이고 있구나. ■ 박수지 & 정철규 *「창 하나, 눈과 눈」은 글이 되지 못하는 파편들을 모아놓은 임시거처이다. 이곳에 잠시 놓인 것들은 저마다 다른 사건을 품고 있는 절단된 신체이며, 이곳에서 또 다른 사건과 만나 어디론가 떠나갈 것이다.

'가담장' ● 내가 다섯 살이 되었을 때 우리 집은 부자가 되었다. 기억 속, 여섯 번째로 이사 간 그곳은 궁전같이 넓고 붉은 벽돌로 지어진 벽과 반짝이는 파란 지붕, 셀 수 없이 많은 방과 넓은 복도 그리고 마당에는 집채만 한 인공연못과 분수가 있었다. 성인 팔뚝만 한 잉어들과 청동색 펭귄 동상이 있었고 분수대에서 물이 피어오를 때마다 물 위로 햇빛이 반짝였다. 옆집 용담원에는 나보다 한두 살 많은 남매가 있었다. 나는 그곳을 함께 뛰어놀았다. 커다란 산이 그곳을 둘러싸고 있었고 옆에는 커다란 댐이 있었다. 산에는 저 멀리서도 보일 만큼 커다란 콘크리트로 된 물탱크가 있었다. 나무를 베어내고 자리한 콘크리트 물탱크에는 나무가 그려져 있었는데 나무를 없애고 콘크리트에 나무를 그려 넣은 모습이 다섯 살의 눈에도 참 묘하다고 생각했던 거 같다. ● 서른세 살의 엄마는 매일같이 그곳의 풀을 맸다. 하루라도 쉬면 풀이 포장된 바닥을 비집고 여기저기에서 튀어나오곤 했다. 옥상에서 올라가 빨래를 널고 넓은 복도와 카운터를 쓸고 닦았다. 덕분에 항상 보기 좋게 정리가 된 조그만 식물들이 여기저기에 피어났다. 햇빛 알레르기가 있는 그녀는 한여름에도 긴 팔과 긴 바지, 모자를 쓰고 바깥에서 일했지만 채 가려지지 않는 목덜미는 빨갛게 달아올라 벅벅 긁어댔다. ● 2년 후 우리 집은 망했다. 사실 그전과 같았다. 열심히 살아보고자 했지만 안되었나 보다. 엄마가 악착같이 일을 한 덕분에 우리 집은 숨 쉴 수 있을 정도론 살 수 있게 되었다. 20년이 지난 어느 날 엄마와 고산에 갔다. 우연히 나무 그림이 그려진 콘크리트 물탱크를 발견했고 기억을 더듬으며 그곳에 가보자고 했다. 그곳의 이름은 '가담장' 한여름 피서객들이 머물고 가는 모텔이다. 2년 넘게 사는 동안 내가 본 손님은 두 팀이었고 지금은 은행 소유가 되어 아무도 살지 않는 곳이 되었다. ● 건물은 그대로지만 주변으로 억센 풀들이 자리싸움을 하 듯 뒤덮여 있고 유난히도 반짝였던 벽돌은 거대한 숲처럼 보이는 나무와 풀 사이에서 여전히 반짝이고 있었다. 말라버린 연못과 부리가 떨어져 나간 펭귄, 깨진 유리는 세월의 흔적이 이곳저곳에서 보였다. 물곰팡이 냄새가 나는 가담장 입구에 다가가자 숨어 있던 고라니가 도망을 갔다. 가담장 속 자연이 삼킨 풍경은 사람만 사라진 도시처럼 낯설고 한편으론 신비롭게 느껴졌다. 남아있던 특유의 냄새를 맡고 좋았던 기억을 떠올렸지만, 엄마는 힘들었던 시절을 털어놓았다. 엄마는 그랬구나. 충격적이었다. 이 많은 풀과 넓은 이곳을 매일 관리했을 그날의 엄마를 상상했다. 다른 시간, 같은 장소에서 느껴지는 모든 것들은 그때와 같지만 달라져 버린 풍경은 나에게 두려움과 흥미로운 의심을 주었다. 풍경 속 한쪽에 있던 가담장을 생각하면 이제 어떤 기억을 떠올리게 될까. ● 지금의 가담장과 한편의 기억에 남아있는 가담장이 겹쳐지기 시작한다. ■ 서수인

'그늘' ● 빛의 움직임에 따라 유영하는 그늘은 사물, 사람, 공간의 형상과는 다르게 시각적 환영으로 짧은 한때의 것으로 존재한다. 일시적이고 임시적으로 공간을 점유하는 그늘과 비슷하게 도심 속 방치된 자리에서 자생적으로 자라는 수풀에 작가는 주목한다. 자본의 논리에 의해 재단되는 도시의 중간 지대를 점거하는 수풀은 자연 날것의 모습으로 우리에게 다가오며, 어디에도 속하지 못한 형태로 공간을 점유하는 모습은 그 자체로 도시에서 소외된 인간의 모습과 닮아있다. ● 인지하지 못한 곳, 예기치 못한 곳에서 주변을 흡수하며 스스로를 확장하고 존재감을 드러내는 수풀은 작가의 붓질에 따라 이리저리 유영하듯 캔버스 화면에 구성된다. 언제 다시 사라져도 아쉬울 것 없이 신기루와 같은 수풀의 자리는 현실과 달리 화면 속에서 거주하며 존재한다. ● 작가는 희미하지만 분명하게 존재하는 자리를 바라보며, 생생하게 피어남에 따라 다채롭게 변주하는 수풀의 에너지를 느끼고 우리에게 제시한다. ■ 서완호

'six pairs of encounters' '여섯 쌍의 조우' ● 'six pairs of encounters' obsessively explores the 'holes' as our desires fold and curve into our own whole, spiraling onto a pattern of simulated surfaces in temporal content. Drawing from personal narratives of pairings, pairings that simply won't detach, the inactive and inanimate force of resistance in interdependent and co-existing relationships, the installation consist of experimental text in numbers, dimensions and coincidences; inanimate objects existing in relation with one another; animated patterns of resistance; and our bodily interactions. The encounters start from the variables of two zeros and two ones and its linear pairings in placing myself in other's gazes. The story continues onto encounters as an observer, observee and sometimes as an interlocutor creating conversations in, out and around the 'holes'.

「여섯 쌍의 조우」는 욕망의 일시적 충족의 표면적 패턴 – 더 이상 진짜와 가짜의 구별이 불가능하다 - 의 나선형 순환의 시뮬레이션을 통해 우리의 욕망이 접히고 '전체'로 구부러지는 곳으로서의 '구멍'을 집요하게 탐구한다. 이번 작업은 짝짓기 - 쉽게 떨어지지 않는 짝짓기 - 상호의존과 공존에서 비롯되는 피동적이고 무기력한 수동성의 피할 수 없는 힘에 대한 개인적 서사에서 출발한다. 상호 관계 속에 존재하는 무생물성, 저항의 생생한 패턴, 그리고 우리 신체의 상호작용을 숫자, 차원, 우연에 관한 실험적 텍스트와 영상설치로 선보인다. 이야기는 두 개의 0과 두 개의 1이 만들어내는 관계이자 변수, 그리고 나 자신을 '타인'의 시선의 위치에 놓았을 때 발생하는 일종의 대진표에서 시작된다. 그리고 그것은 관찰자, 관찰 대상자, 때로는 '구멍' 속과 겉, 그 주변에서 대화를 이끌어가는 대담자로서의 만남으로 이어진다. ■ 여인영

번역_이수진

Vol.20210824a | 아, 당신이었군요-2021 팔복예술공장 창작스튜디오 기획展