- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

박기원이 이인현을 만났을 때

류병학_갤러리 소소 오리지널 기획展 CHA studio+SoSo original 2021_0801 ▶ 2021_0831 / 일~화요일 휴관

아티스트 토크 / 2021_0831_화요일_02:00pm

문의 / [email protected] / Tel. +82.(0)31.949.8154

관람시간 / 01:00pm~06:00pm / 일~화요일 휴관 8월 1일, 31일 오픈

차(茶) 스튜디오 CHA studio 인천시 중구 신포로15번길 58

박기원과 이인현을 만났을 때? 인천 차이나타운 부근에 위치한 차 스튜디오에 전시된 박기원과 이인현의 작품들은 언듯 보기에 서로 티격태격한다. 이인현의 일명 '회화의 지층' 시리즈는 스밈과 번짐 그리고 두께라는 특성을 지닌다. 여기서 말하는 '두께'는 캔버스의 '측면'을 뜻한다. 이인현은 기존의 회화가 '정면의 회화'였다면서 그동안 은폐된 '회화의 측면'을 폭로한다. 반면 박기원의 일명 '넓이'와 '수평' 시리즈는 캔버스보다 최소한의 부피감을 지닌 한지를 사용한다. 이인현은 스밈과 번짐을 위해 적잖은 기름(turpentine)을 사용하는 반면, 박기원은 기름기를 쏙 뺀 유화물감으로만 한지에 그린다. 언 듯 보기에 서로 다른 특성을 지닌 박기원과 이인현의 작품은 티격태격하면서도 잘 어울리는 한 쌍이 될 것 같았다. 나는 문득 로브 라이너(Rob Reiner) 감독의 영화 『해리가 샐리를 만났을 때(When Harry Met Sally...)』(1989)가 떠올랐다. 왜 차 스튜디오의 박기원 & 이인현 2인전 전시타이틀이 '박기원이 이인현을 만났을 때'인지 감 잡으셨지요?

- 박기원이 이인현을 만났을 때展_차 스튜디오_2021

- 박기원이 이인현을 만났을 때展_차 스튜디오_2021

회화가 현실이 되려면 프레임을 벗어나야 한다 ● 만약 관객이 차 스튜디오 입구를 들어선다면 무엇보다 야생적인 공간과 마치 맞짱 뜨는 것처럼 보이는 작품 두 점을 만나게 될 것이다. 이인현의 「회화의 지층」(1999) 2점이 그것이다. 그것은 크기가 서로 다른 유리창 밑에 설치되어 있다. 이인현의 「회화의 지층」은 일명 '양수리'로 불린다. 400년 된 장대한 느티나무와 이른 아침 물안개 피는 양수리의 풍경은 사람들에게 잘 알려져 있다. 따라서 사람들은 이인현의 「회화의 지층」을 보고 양수리 풍경을 떠올렸던 것 같다. 이인현의 육성을 직접 들어보자, "강에 먼 산이 비치듯이 그림에 그림을 붙여서 찍어내고 지나가면서 산의 옆면도 보게 되는 거죠. 사람들이 보고 '양수리 풍경 같다'고 해서 저도 그냥 '양수리'라고 부릅니다."

- 이인현_회화의 지층_캔버스에 유채_20×120×10cm_1999 이인현_회화의 지층_캔버스에 유채_10×120×10cm×2_1999

이인현의 「회화의 지층」은 유난히 기다란 (직사각형이라고 말하기보다 차라리) 막대형 캔버스(20×120cm)에 작업한 것이다. 그런데 그 기다란 캔버스는 두 개의 파트(2 parts)로 이루어진 것이다. 따라서 그것은 막대형 캔버스(10×120cm) 두 개로 작업한 것이다. 이를테면 그의 「회화의 지층」은 두 개의 막대형 캔버스에 작업된 것을 위/아래로 접합한 것이라고 말이다. 작가의 육성을 직접 들어보자. "우선 캔버스의 윗면에 물감을 칠해 놓습니다. 그리고 두 개의 캔버스에 동일한 이미지를 만들기 위해 기다란 막대에 천을 두 겹으로 겹쳐 싸서 캔버스에 칠해진 물감을 찍습니다. 그리고 기다란 막대에 겹쳐 싼 두 겹의 천을 해체해서 각각의 막대에 다시 뒤집어 매면, 두 캔버스가 조합된 정확한 반영이미지를 얻을 수 있는 것이죠. 그렇게 작업된 두 파트를 위아래로 겹쳐 놓은 것이 일명 '양수리' 작품입니다."

- 이인현_회화의 지층_再生_서로 다른 크기의 캔버스 5개에 유채_80×240×10cm_2017

이인현은 차 스튜디오 2층 전시장에 「회화의 지층_再生」(2017)을 설치해 놓았다. 그것은 서로 다른 크기의 다섯 개의 파트로 구성된 작품으로 스밈의 딥블루에서부터 번짐의 스카이 블루(sky blue)까지 다양하게 표현되어 있다. 이인현의 「회화의 지층_재생」은 2017년 작품이다. 그런데 그의 말에 의하면 그것은 1990년대 작품을 '재제작'한 것이라고 한다. 물론 그것은 1990년대 작품을 똑같이 재제작한 것은 아니다. 그림의 바탕의 천도 다르고 유화물감의 농도도 다르다. 따라서 그것은 '신작'이라고 불러도 무방할 것 같다. 그럼에도 불구하고 그는 그것을 '재생'이라고 표기한다. 왜냐하면 그는 그것을 제작하면서 "새로 무언가를 '처음으로' 만든다는 부담감이 없이 제작했기 때문"이라면서, 그는 "머릿속으로 '그때 그것'을 다시 만드는 것"이었다고 말한다. 이인현의 어록들 중에 내가 기억하고 있는 의미심장한 말을 재생한다면 다음과 같다. "나의 긴 목표 중의 하나가 작품 없이 전시가 가능할 수 없을까, 혹은 작품활동 없이 어떻게 작가로 살아남을 수 있을까 하는 의문의 실천입니다. 예로 들긴 좀 쑥스럽지만 말년의 뒤샹(Marcel Duchamp)이 그랬죠."

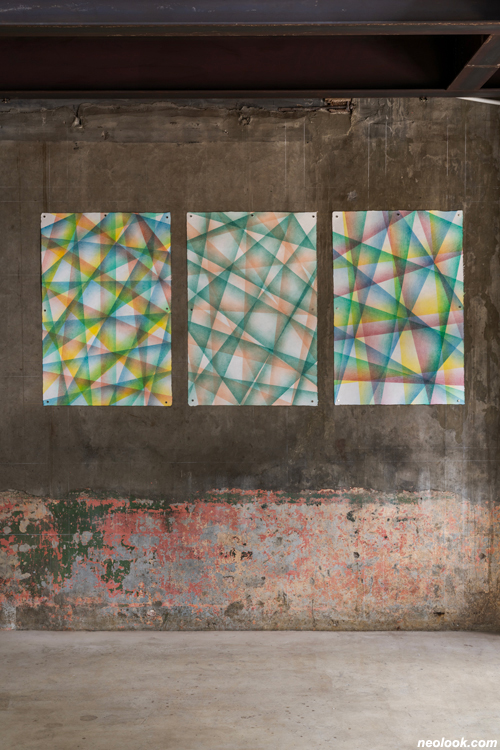

- 박기원_수평 水平 Horizontality_한지에 유채_94×64cm×3_2021

예술작품의 최종적 의미는 '죽음'에 있다 ● 박기원은 차 스튜디오 1층 전시장에 「수평(Horizontality)」(2021) 시리즈 3점을 전시해 놓았다. 그것은 한지에 유화물감으로 기하학적 형태를 그려놓은 것이다. 당신이 그림으로 한 걸음 더 들어간다면, 기하학적 형태들에서 세필로 그려진 수많은 선을 발견하게 될 것이다. 노랑과 녹색 그리고 청색과 붉은색 유화물감으로 그려진 선들은 서로 다른 방향으로 그려져 있다. 따라서 선들은 교차하고 중첩된다. 그것은 마치 주름(pli)처럼 보인다. 때문에 우리는 선들 중에서 어떤 선이 시원(始原)인지 물을 수 없다. 그렇다! 선들이 주어져 있을 뿐이다. 그런데 선들의 관계는 흥미롭게도 전시장 환경(milieu×) 안에서 일정한 간격을 두고 배치된 세 작품 사이에도 나타난다. 선들은 다양한 층위를 관통하고 횡단하면서 복선의 다이어그램(diagramme)을 그리게 될 것이다. 그 복선의 다이어그램은 서로 엇갈리기도 하고 비켜가기도 하고 교차하기도 할 것이다.

- 박기원_찬 공기 Cold Air_클로스 볼_400×400cm_2021

박기원은 차 스튜디오 2층 바닥에 크고 작은 백색 덩어리들로 설치작업을 해놓았다. 폭염으로 몸살을 앓고 있는 요즘 마치 하얀 눈송이처럼 보이는 백색 덩어리는 심리적으로나마 시원함을 선사한다. 나는 백색 덩어리들의 정체가 궁금해 손으로 살짝 만져보았다. 감촉이 부드럽고 폭신한 쿠션이 있는 그것은 다름아닌 클로스 볼이었다. 7년 전 박기원이 소소 갤러리에서 알록달록한 솜뭉치인 클로스 볼들로 작업한 「그라운드」가 떠올랐다. 당시 그는 수천 개의 클로스 볼로 작업했다. 하지만 그는 이번 차 스튜디오에 수백 개의 클로스 볼로 작업해 놓았다. 그는 그것을 「찬 공기(Cold Air)」(2021)라고 작명했다. 그는 작품을 전시하는 장소나 공간에 주목한다. 따라서 그는 전시공간을 '작품을 위한 공간'이라기보다 오히려 '공간과 함께 호흡하는 작품'을 지향한다. 따라서 그의 설치작품은 어느 곳에서나 전시할 수 있는 것이 아니라 특정 공간에서만 가능하다. 그는 "이미 만들어진 환경이나 풍경은 그대로 있고, 그 위에 '미세한 공기의 흐름', 팔의 솜털이 움직이듯 한 미세한 바람처럼 어떤 자극도 없어 보이며, 방금 지나친 한 행인의 기억할 수 없는 모습과 같은 최소한의 '움직임'을 원한다."

- 박기원이 이인현을 만났을 때展_차 스튜디오_2021

- 이인현_회화의 지층_캔버스에 유채_37×87cm_1995

박기원은 주로 부피감이 적고 가벼운 일상적인 '레디-메이드'들로 수작(秀作)들을 제작했다. 쓰레기봉투에 쓰이는 노랑 투명 칼라비닐이나 볼펜 심지에 들어있는 얇은 철실 그리고 시트지와 사선 테이프, 얇은 무늬목과 얇은 플라스틱 거울 또한 투명 에어튜브와 클로스 볼 등이 그것이다. 물론 그는 투명 바니쉬(varnish)도 사용했다. 그는 자연의 빛뿐만 아니라 인공조명 그리고 눈에 보이지 않는 공기 또한 공기의 흐름인 바람도 차용했다. 그는 주어진 장소에 최소한의 재료들로 장소의 특성을 고려하여 장소와 자연스럽게 어울리는 설치작품들을 제작했다. 그는 장소의 부피나 온도나 흐름 등에 주목했다. 그는 한 마디로 '살아있는 작품'을 오늘날까지 지속하고 있다. 그러나 여러분도 아시다시피 살아있는 것은 언젠가 죽음을 맞이한다. 따라서 그의 '살아있는 작품'은 일시적일 뿐이다. 그의 '살아있는 작품'은 전시를 통해 일시적으로 살다가 전시가 끝나면 사라진다. 그런데 죽음까지 불사하는 예술작품은 금기의 위반 없이는 체현할 수 없다는 점이다. 그는 금기를 위반함으로써 쾌락을 느낀다. 그렇다면 그에게 예술작품의 최종적 의미는 '죽음'에 있는 것이 아닌가? ■ 류병학

Vol.20210802a | 박기원이 이인현을 만났을 때展