- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

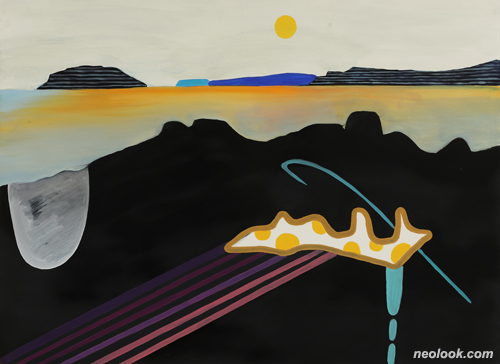

남겨진 풍경 The Landscpae Left Behind

최경아展 / CHOIKYUNGAH / 崔暻娥 / painting 2020_1014 ▶ 2020_1101

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20171114g | 최경아展으로 갑니다.

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 10:30am~06:00pm

갤러리밈 GALLERY MEME 서울 종로구 인사동5길 3 5,6층 3,4전시장 Tel. +82.(0)2.733.8873 www.gallerymeme.com

사건으로서의, 시간과 공간에 대한 추상적 감각 ● 1. 어떤 것의 현전을 위한 몸의 수행 세로의 길이가 9미터가 넘는 최경아의 회화 「36°40'28.1"N,127°03'10.7"E」(2019)는, 그가 시간과 공간에 대해 감각하는 여러 가지 태도 및 시선을 가늠케 한다. 한 장소에 대한 지도 상의 위치를 표시해 놓은 작품의 제목이 매우 중립적이며 객관적인 정보처럼 보이기도 하지만, 언뜻 이 공허한 숫자와 기호들이 지시하는 장소가 매우 비현실적이거나 허구적인 것처럼 여겨지기도 한다. 지도 상의 위치가 구체적인 장소를 정확하게 지시함에도 불구하고 그 곳은 다른 장소를 가리키는 표시들과 다를 바 없는 비가시적인 정보에 불과하기에, 어쩌면 그 숫자와 기호 안의 실체는 쉽게 드러날 수 없을 뿐 아니라 도리어 그 표시 안에 존재하고 있는 어떤 것에 대한 상상에 아무런 여지를 두고 있지 않는 것 같다. 최경아는 한동안 이러한 지리적 좌표를 표기하는 방식으로 작품 제목을 붙였고, 대개는 그가 직접 이동하며 경험했던 실제 장소로서의 공간이나 풍경을 회화의 대상으로 삼아 왔다. 그가 경험한 장소란, 이러한 맥락에서 어떠한 시차(時差/視差)를 내포하는데, 낯설고 생소한 장소로의 빈번한 이동과 이주의 경험이 장소와 공간과 풍경에 대한 양가적 태도로 남겨 놓은 역설을 함의한다. 말하자면, "36°40'28.1"N,127°03'10.7"E"로 특정되는 장소에 대한 공허한 감각에서 출발한 그의 경험은, 시선과 몸의 감각을 조율하고 길들이는 일종의 내밀한 시간들을 겪어내는 과정에서 세계를 재/인식하는 구체적인 사유의 도약으로 이어진다. ● 「36°40'28.1"N,127°03'10.7"E」는 그가 천안의 한 레지던시에 입주해 있는 동안 제작한 작업이며, 제목은 우리의 짐작대로 그가 체류했던 레지던시의 지도 상 위치를 대략 말해준다. 지구 위의 수많은 한 점으로서의 위치에 불과한 좌표값에서 출발했던 최경아의 경험은, 약 1년 간의 체류 기간을 보내는 동안 새로운 장소에 대한 반복적 길들임 속에서 일어나는 일련의 불연속적 사건과 차이에 주목한다. 그것은 쉽게 이름 붙일 수 없는 감춰진 리듬의 규칙들을 분석해내는 몸의 수행으로 이어진다. 따라서 「36°40'28.1"N,127°03'10.7"E」이 제목 자체로 의미하는 것과 9미터 크기의 회화로 완성된 추상적 감각의 그림이 나타내는 것 사이에는 필연적인 시차가 존재하고 있으며, 공존하고 있는 둘의 낙차 속에서 일련의 "현재"하는 장소에 대한 "현전"의 감각을 구체화하려는 한 사람의 미학적 수행의 당위와 마주하게 된다. 그는 일상의 진부한 질서들에 사로잡힌 거대한 현실 공간의 세계에서, 가시적인 세계의 표피를 가로질러 비가시적인 존재에 대한 감각을 규명하기 위한 "그리기"에 몰두한다.

- 최경아_올해의 온도_캔버스에 아크릴채색, 유채_160×621cm_2020

2. 사건, 보이지 않는 것들의 나타남 ● 그가 이미 앙리 르페브르(Henri Lefebvre)의 리듬분석(rhythmanalysis)에 대한 깊은 공감을 밝힌 바 있다. 그는 르페브르가 『리듬분석: 공간, 시간, 그리고 도시의 일상생활 (Éléments de rythmanalyse: Introduction à la connaissance des rythmes)』(1992)에서 "허상화된, 탈구된, 형식화된 '근대성의 리듬'이 갖는 문제"에 대한 대응으로 "현재(the present)를 넘어서 현전(presence)을 밝혀내기 위한 것"으로서의 "리듬분석"에 주목했던 논의를 가져다 자신의 작업 맥락을 구조화 하는데 참조해 왔다. 예컨대, 세로로 긴 「36°40'28.1"N,127°03'10.7"E」는, 그가 낯선 도시의 레지던시에서 사계절을 보내며 그곳에서 경험한 일상의 장소와 시간에 대한 감각들을 추상적인 회화로 나타낸 그의 대표적인 작업이다. 그러한 연속에서, 이번 전시 ⟪남겨진 풍경⟫은 그가 또 다시 새로운 환경으로 옮겨 와 현재의 시공간에 대해 경험하고 사유한 리듬분석가로서의 면면을 환기시킨다. 1년에서 2년 남짓한 한시적인 시간 동안 낯선 장소에 들어가 어떤 것을 발견하고 인식하는 태도는, 마치 「36°40'28.1"N,127°03'10.7"E」가 함의하는 역설처럼, 진부한 일상의 반복적 패턴과 그것들의 기계적 나열을 조망하는 "낡고 오래된 시선"으로부터 현재를 메우고 있는 일상(성)의 보편적 리듬을 뚫고 들어가 거기서 현전하는 감각으로서의 생경한 다수의 형상들을 마주하는 경험으로 이어진다.

- 최경아_6 months and 30 min_캔버스에 아크릴채색, 유채_162×130cm_2020

일곱 점의 연작으로 구성된 「그 일주일 시리즈」(2020)는 일련의 드로잉으로서, 최경아의 작업 과정을 가늠해 볼 수 있는 중요한 함의를 보여준다. 이를테면, 그는 어떤 장소에서 가시적인 감각들 너머로부터 돌발적으로 출현하는 소리를 채집하여 비가시적인 세계의 현전에 몰두한다. 우리의 몸은 얼마나 시각적인 응시에 길들여 있었던가. 그는 낯선 장소에 체류하는 동안 길과 담과 건물과 나무와 돌과 강과 산과 해와 달과 하늘과 일련의 세계를 구축하고 있는 형태의 배열과 움직임을 하염없이 반복해 바라보다, 그것들이 관계 맺는 유기적인 반복적 리듬 속에서 돌연 나타나는 소리와 바람과 온도와 미세한 떨림과 웅성거림의 차이들을 관찰한다. 그렇게 채집된 감각들은 「그 일주일 시리즈」와 같은 직관적이고 즉흥적인 (작은) 드로잉으로 다시 기록되며 이를 재구성하여 회화적 장면으로 새롭게 구축된 이미지가 「6 months and 30 min」(2020)이나 「올해의 온도」(2020) 같은 (큰) 그림이 된다. 결국, 최경아의 그림은 풍경인데, 그의 작품 제목이 보여주듯, 실제의 장소와 시간을 특정하는 구체적인 풍경을 드러냄으로써 그것에 대한 현실 감각을 더욱 뚜렷이 한다. 사실, "36°40'28.1"N,127°03'10.7"E"만큼 명확하고 구체적인 장소가 또 어디 있겠는가. 그의 그림은 구체적인 것에 다가가 있는 실제 풍경이라는 단서를 이렇듯 지속적으로 나타낸다.

- 최경아_남겨진 풍경展_갤러리밈_2020

이때, 앞서 말한 것처럼, "그는 일상의 진부한 질서들에 사로잡힌 거대한 현실 공간의 세계에서 가시적인 세계의 표피를 가로질러 비가시적인 존재에 대한 감각을 규명하기 위한 그리기에 몰두한다"는 것에 대해 생각해 보자. 최경아는 실제 풍경에서의 비가시적 존재의 출현이라는 마술적인 현재의 돌발 사건을 주목한다. 보이지 않는 것들의 나타남, 그것은 (철학자들의 사유처럼) 일련의 사건이며, 세계와 한 사람의 존재 사이에 유기적으로 발생하는 돌발 사건이다. 그가 "남겨진 풍경"이라 말하는 것은, 어쩌면 시각적인 세계 아래 잔여물처럼 남겨진 다른 감각 세계의 풍경들일지도 모른다. 그것과의 마주침, 그것들의 출현, 이 느닷없는 사건을 지각하여 인식하는 작가의 태도는, 산책과 기다림이라는 평범하기 그지 없는 행위로 나타난다. 그것은 길들여진 감각에 지나지 않아 현실 세계의 표피를 가로지를 만한 그 어떤 절실함도 없어 보이지만, 최경아는 산책자의 시선을 길들여진 응시로부터 가져와 그 (오염된) 행위의 참된 경험을 재인식하고자 하는 존재의 자리를 모색한다. 보이지 않는 것들은, 다른 감각의 경로를 뚫고 현재의 풍경에 출현한다. 최경아는 이 실제의 풍경, 즉 추상과 구상, 정지된 것과 움직이는 것, 차가운 것과 뜨거운 것, 양립 불가능하고 불확실한 실체들이 함께 도래하는 장면으로서의 풍경을 "변증법적인 깊이"로 드러낼 그 경로를 찾고 있는 것 같다. 르페브르의 철학적 사유와 닮아있는.

- 최경아_남겨진 풍경展_갤러리밈_2020

3. 회화적 순간과 추상적 감각 ● 또한, 현상학적 관점에서, 잘 알려진 대로, 메를로 퐁티(Maurice Merleau-Ponty)는 "시지각과 색채의 현상학"을 비롯해 "몸으로 체험하는 공감각적 추상"에 대한 비평적 시각을 풍성하게 제시해 놓은 바 있다. 이러한 오래된 현상학적 논의와 성찰은 큰 무리 없이 최경아의 회화에 대한 경험과 사유의 폭을 넓히는 일에 참조될 수 있는데, 이는 그가 평소 빈번히 인용해 왔던 르페브르의 논의에서 "자신의 몸과 체험된 시간성 속에서 사유"하기 위해 "모든 (신체적) 감각을 동원"한다는 것에 대한 직접적인 동의로 다시 이어진다. 이를테면, ⟪남겨진 풍경⟫에서 보여주는 여타의 작업 형식과 마찬가지로 「산책의 맛」(2020) 연작도 드로잉과 큰 그림으로 함께 구성돼 있다. 이는 풍경/세계/대상에 대하여 신체적 감각에 의해 "체험된 경험"을 토대로 주체와 대상 간의 근원적 경험의 맥락을 보다 강조한다. 또한 여기서 최경아는 산책자의 경험이 회화적 응시로 특정되는 감각에 대한 우위를 벗어나, 르페브르가 강조했던 "(주체의) 몸과 체험된 시간성"뿐 아니라 현상학적 관점에서의 "감각적 지각"에 의한 대상세계와의 절실한 관계 회복임을 구별하여 드러낸다.

- 최경아_산책의 맛 4_캔버스에 아크릴채색, 유채_160×248cm_2020

「산책의 맛1~3」의 경우, 그는 세계와 시각적 거리를 유지하고 있는 근대적 산책자이기 보다는 도리어 시각적 거리를 벗어나 신체가 대상세계와 직접 연관되도록 하는 신체 인식, 즉 몸의 추상적 지각 작용을 쫓는데 열중하고 있다. 종이 위에 물감으로 그려진 다수의 형상들은 추상과 구상으로 구분되기 이전에 색채와 방향과 움직임 등을 내포한 일련의 현상을 나타낸다. 최경아는 이 시지각적 경험에 의한 감각을 조형적 요소로 변환하여 회화적 순간을 이끌어낸다. 그것은 부동의 확고한 윤곽선이나 선명한 색채로 분류되거나 명명되기를 (기꺼이) 포기하고, 흔들리는 선들과 중첩된 면들과 불확실한 경계가 끊임없이 화면에서 재배열 되어감에 따라 회화적 순간의 완성을 조금씩 지연시킴으로써 자기 완성에서 벗어난 추상적 감각을 도모하는 것처럼 보인다. 「산책의 맛4」에 이르러, 최경아는 가로로 긴 화면 위에 앞서 내내 도모해 왔던 일련의 드로잉 절차들을 회화적 장면 안에 (다시) 넣기 위해 추상적인 것의 구체성을 행위로 옮겨와 회화 표면의 질서와 리듬을 규명한다.

- 최경아_Fishing_종이에 유채_56×77cm_2020

그런 의미에서, 「올해의 온도」(2020)는 눈에 띠는 대형 회화로서 「36°40'28.1"N,127°03'10.7"E」와 어느 정도 비슷한 맥락을 공유하면서 추상적 감각의 서사성, 즉 언어 없이 언어적 서사 구조를 확보한 듯한 인상을 남긴다. 이는 어떤 시간성이 일으키는 착시로서, 수직적 혹은 수평적 길이를 보유한 캔버스가 마치 두루마리 구조의 서사성을 암시하듯 시간의 구조를 보여주기 때문일 테다. 하지만, 최경아가 각각의 대형 회화에서 시도한 수직적 시간과 수평적 시간에 대한 이해는, 두루마리처럼 왼쪽에서 오른쪽으로 혹은 위에서 아래로 움직이는 서사적 시간 구조의 지배에 사로잡혀 있는 현재 세계의 가시성에 대해 강한 회의를 보여준다. 그리고 오히려 수직 수평의 화면에 켜켜이 쌓여 있는 전혀 다른 감각의 실체들이 현재라는 시간 구조를 조금씩 비틀면서 역동적으로 존재할 수 있는 새로운 질서와 리듬을 창출하는 것이, 최경아의 그림이다. 그는 이 보이지 않는 것들의 출현을 돕기 위해 회화적 순간에 대한 알아차림을 기다리며, (시각을 상실한) 비가시적인 것들과의 내밀한 경험에 대한 미학적 의미를 찾는다. 이때, 최경아가 말하는 "남겨진 풍경"이란, 우리가 알아차려야 하는 혹은 곧 알아차리게 될 미지의 감각을 내포하는 것인지도 모른다. ■ 안소연

Vol.20201017f | 최경아展 / CHOIKYUNGAH / 崔暻娥 / painting