- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

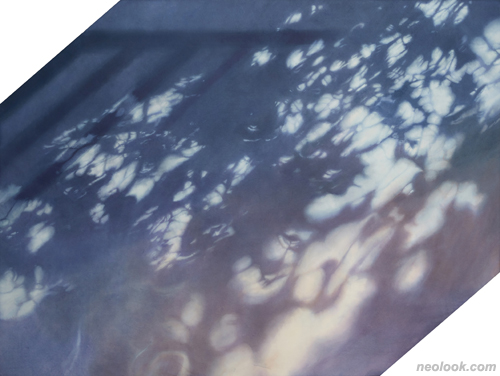

바람이 머물던 자리

박윤지展 / PARKYUNJI / 朴潤智 / painting 2020_0616 ▶ 2020_0621

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20200302e | 박윤지展으로 갑니다.

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 12:00pm~06:00pm

사이아트 스페이스 CYART SPACE 서울 종로구 윤보선길 28(안국동 63-1번지) B1 Tel. +82.(0)2.3141.8842 www.cyartgallery.com

존재했던 순간, 그리고 장소를 그려내는 회화에 대하여 ● 박윤지 작가는 지금까지 자신이 경험해왔던 '삶의 한 순간' 혹은 '그 순간에 대한 느낌'에 대해 주목하며 작업해 왔다. 작가에게는 이 한 순간이라는 것은 시간의 흐름에 따라 사라져 버릴 수 밖에 없는 것, 그래서 인간의 삶이 덧없는 것처럼 보이도록 만드는 하나의 원인으로 작동되었던 것 같다. 그리고 다른 한편 작가에게 이 손에 잡히지 않는 '순간'을 그려낸다는 것은 시간의 한 지점을 무한한 전체 시간의 흐름으로부터 분리시키는 것이기에 거의 불가능한 것으로 생각되었던 것 같다. 그래서 작가가 그 대안으로 선택한 것은 그 순간을 감각하는 자기 자신, 특별히 자신의 내면 세계에 대해 관찰하기 시작하였던 것으로 보인다. 그것은 작가에게 세계가 비춰진 스크린과 같은 막이었으며 순간이라는 지점을 담아놓고 저장할 수 있는 도구로 보였던 것 같다. ● 이러한 이유로 박윤지 작가가 그려내는 것들은 자신의 내면세계에 대한 추상적이거나 상상적인 이미지를 그려낸 것이 아니라 자신 몸의 감각 안으로 들어온 외부 세계의 형상인 것을 그의 작업에서 확인할 수 있다. 그런데 그의 작업에서 특별히 주목해 볼 필요가 있는 것은 눈에 보이는 외부 세계의 사물을 대상화하고 그 사물 자체를 표현하였다기 보다는 그 사물의 그림자를 부각시킴으로써 마치 사진에서 피사체의 한 순간이자 하나의 시점 혹은 하나의 국면이 빛에 의해 감광지에 저장하는 것처럼 그림자를 중심으로 대상을 표현하고 있다는 점이다. 이는 사물의 한 단면을 시각적으로 감지하게 될 때의 사진적 프로세스를 회화로 재현해 놓은 것 같은 상황을 보여주는 것인데, 빛과 그림자라는 형상을 인식하게 만드는 시각적 과정에서의 양극단의 구조적 상태를 극명하게 대비시켜 시각적 인식의 흐름 자체를 보여주는 이러한 방식은 물질로서의 어떠한 사물이 아니라 그 어떤 사물을 보게 되었을 때 잔상처럼 남겨지는 순간에 대한 감각과 기억이 어떠한 것인가를 보여주고 작가가 이를 표현하고자 하였기 때문일 것이다.

- 박윤지_푸른조각_순지에 채색_108.5×145.5cm_2020

- 박윤지_푸른조각_순지에 채색_108.5×145.5cm_2020

- 박윤지_시간의 간격_순지에 채색_130.3×130.3cm_2020

- 박윤지_귀를 기울이면_순지에 채색_55×65cm_2020

- 박윤지_4:17pm_순지에 채색_100×80.3cm_2020

- 박윤지_지나가는 것들_순지에 채색_60×60cm_2020

물론 이 같은 잔상 효과도 대부분 신체 내부에서는 시간이 지나면 사라진다. 그것은 기억이 영역에서도 마찬가지다. 이처럼 어느 한 순간이라고 말하는 것은 거의 모두 시간의 흐름에 따라 사라지게 되는 것들일 수 밖에 없다. 그러나 가끔은 어떤 충격적이거나 인상적인 감각들은 흰 종이에 도장을 찍어 놓은 것처럼 뇌리에 박혀 평생 사라지지 않고 기억에 남게되는 경우도 있다. 작가는 그러한 경우처럼 사물에 대해 느낀 감각의 도장을 찍어 그의 몸 속 감각 안으로 들어온 순간들에 대해 그와 유사한 방식으로 화면에 저장하고 싶었던 것으로 보인다. 그래서 박윤지 작가의 그림 안에는 어떤 사물의 그림자들만이 부각되어 있고 본래 대상으로서의 사물은 보조적으로 보이거나 아예 보이지 않기도 한다. 작가가 전시 주제를 "바람이 머물던 자리"라고 표현한 것은 대상으로서의 사물은 잘 보이지 않고 그림자로 대체되어 마치 비워져 있는 것처럼 보이는 또 다른 현실을 표현함으로써 시간에 따라 흘러가버린 기억 속의 사물이 있었던 현실을 더 강력하게 감각할 수 있도록 만들기 위한 작가의 작업 방식과 연결된 것이며 박윤지 작가의 작업을 이해할 수 있도록 하는 회화적 수사법의 일환이 되고 있는 것으로 읽혀진다. ● 박윤지 작가의 작업을 보면 이처럼 시간이 지나가버린 이후 무엇인가 그것이 있었던 자리에 남겨진 덧없는 시간들과 그 이후에도 마음 속을 맴돌고 있는 감각적 심상들을 잘 드러내 보여주고 있는 것처럼 보인다. 그것은 화지에 먹이 번지듯 스며든 진한 기억과 느낌들과 같은 것으로 보이는데 비워진 공간에 흘러내린 그림자에 의해 표현된 화면을 살펴보면 정확히 묘사되거나 꽉 채워진 그 어떤 사물도 존재하지 않지만 그러한 사물들이 주는 느낌보다 더 강렬하고 깊이 있게 다가오는 무엇이 있음을 느낄 수 있다. 아마도 이러한 느낌을 감각하게 되는 것은 화면 속 그림자 외에 그 비워진 공간을 그림자로 대신하고 있는 본래의 사물에 부딪혀 그 주위를 감싸고 있던 빛들, 혹은 그 사물 사이로 새어 나온 빛들이 화면의 나머지 여백 공간을 채우고 있기 때문일 것이다. 물리학자들의 말처럼 빛의 속도가 시간을 지배하는 것이 맞다면 작가가 작업에서 이렇게 표현한 결과물 가운데 빛으로 대신 채워진 공간은 그야말로 순간을 화면 안에 붙들어 놓은 것일 수도 있다. 아무런 기약도 없이 순간은 다음 순간들에 밀려나고 사라져 없어져버리는 것 같지만 작가는 그의 작업에 자신이 감각하고 경험했던 빛과 그림자의 흔적으로 새겨놓음으로써 그 순간이 있었음에 대하여, 그리고 이제 그 순간은 이 곳에 없음에 대하여 기록해 두고 있는 것이며, 이제 이 상황을 관객들과 함께 다시금 느껴보고자 하는 것으로 보인다. 무엇인가 없어져 버린 곳에서 더 강력하게 그것의 있음에 대해 느끼고 경험하게 되는 것은 참 아이러니한 것이지만 작가는 그것을 감각이라는 지점에서 확인할 수 있다는 것을 시사하는 작업을 보여줌으로써 이를 통해 관객에게 그들 내면 가운데 있을 법한 감각의 눈으로 작가가 세계를 바라보며 경험했던 것과 유사한 경험을 그의 작업 가운데 관객들도 함께 해 보기를 촉구하고 있는 것 같다. ■ 이승훈

Vol.20200616f | 박윤지展 / PARKYUNJI / 朴潤智 / painting