- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

올오버

Allover展 2018_1026 ▶ 2018_1201 / 일,공휴일 휴관

별도의 초대일시가 없습니다.

참여작가 구지윤_김미래_김미영_김하나_박형지 배헤윰_성낙희_이승찬_이환희_정희민_제여란

주최 / 하이트문화재단 후원 / 하이트진로주식회사

관람시간 / 11:00am~06:00pm / 일,공휴일 휴관

하이트컬렉션 HITE Collection 서울 강남구 영동대로 714(청담동 132-12번지) 하이트진로 청담본사 B1~2층 Tel. +82.(0)2.3219.0271 hitecollection.com

하이트컬렉션은 2018년 가을 기획전으로 『올오버』를 선보인다. 이 전시는 동시대 회화의 양상에 대한 고민과 함께 우리가 회화를 어떻게 경험하고 있는가에 대해 자문하면서 회화 자체를 먼저 들여다보기를 강조하고자 한다. 구지윤, 김미래, 김미영, 김하나, 박형지, 배헤윰, 성낙희, 이승찬, 이환희, 정희민, 제여란 이상 11인의 참여작가들은 20대부터 50대까지 여러 세대에 걸쳐 있으며, 이미 자신의 조형언어를 확고하게 보여 온 작가들부터, 회화의 다양한 실험을 즐기는 이들, 또는 이제 막 자신의 조형언어를 찾아가기 시작하는 작가들까지 두루 포진해 있다. 이들이 회화를 시작했을 때의 시대적, 미술사적 상황이나 출발선은 상이할지 모르나, 지금 현재 즉 동시대 회화 양상의 일면을 보여주는 이들임은 틀림없다. 이들은 각자가 탐구하거나 확립해 온 방법론으로 이미지를 구축하는데 이때 지지대나 물감 등 물질적 요소를 이미지와 떨어트려 생각할 수 없다. 작가별로 작업을 개괄하면 다음과 같다.

- 구지윤_보라색 소음 Purple Noise_리넨에 유채_100×80cm_2017

구지윤은 오늘날 우리가 사는 도시에서 끊임없이 반복되는 구축과 해체의 풍경 속에서 개인이 갖게 되는 감각과 심리를 캔버스 위의 회화로 구현한다. 그가 캔버스 표면에 물감을 바르고 긁어내기를 반복하며 만들어내는 붓질의 궤적은 불면의 도시에서 개인이 갖게 되는 신경증적인 심상으로도 읽을 수 있다.

- 김미래_Shape of Things_캔버스에 아크릴채색_162.2×130.3cm_2018

김미래는 캔버스천뿐만 아니라 나무 패널을 지지대로 하는 그래픽적 회화를 선보인다. 최근 그는 텐션이 없는 딱딱한 나무 패널 위에 기하학적 조형을 구성하는 것에 몰두하고 있는데, 동시에 이 딱딱한 지지대가 가질 수 있는 측면의 두께에 대한 실험을 진행하는 중이다. 그는 벽에서 상당히 도드라져 보일 정도로 두꺼운 지지대를 만드는데 이와 대조적으로 이미지는 최대한 매끈하고 밀착된 느낌으로 그려 지지대 표면을 덮는다. 색의 선택에 있어서는 팬톤과 같은 칼라 차트를 참고한다.

- 김미영_The Painter's Field_캔버스에 유채_180×210cm_2018

김미영은 일상에서 순간적으로 포착하게 된 감정을 회화로 표현하는데, 특유의 촉촉한 질감이 느껴지는 표면으로 캔버스 전체를 덮는다. 이는 물감이 마르기 전에 그 위에 다른 물감을 덧바르는 식으로 물감과 붓질을 빠르게 중첩시켜 나타난 효과다. 또한 작품마다 붓의 두께와 스트로크를 달리하여 경쾌함을 더하는데, 그 결과 그의 회화 화면은 강한 운동성을 획득하게 된다.

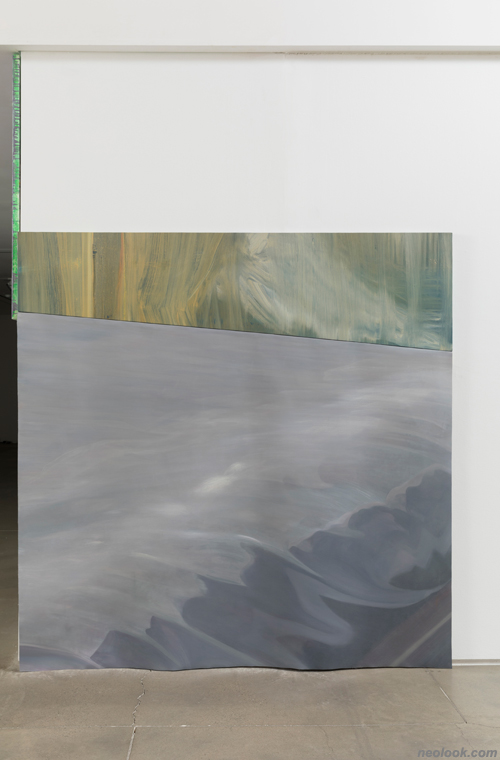

- 김하나_Untitled (Little Souvenir Series)_캔버스에 유채_182×182cm_2018

김하나는 회화 표면의 질감 획득에 대해 지속적으로 탐구해왔다. 빙하, 침대보, 합판 등의 사물의 표면 질감을 직접적으로 레퍼런스 삼아 그림을 그리기도 하는데, 종종 바닥에 깐 캔버스천 위에 물감을 흘린 뒤 천의 굴곡에 따라 자연스레 물감이 고이거나 굳게 두기도 한다. 또한 구체적인 레퍼런스가 있지 않더라도 물감의 안료 구성과 레이어 쌓기, 그리고 빛의 조건에 따라 달라지는 캔버스 표면에 대해 탐구하고 이를 시각적으로 감각할 수 있게끔 전시를 연출한다.

- 박형지_무제 Untitled_황마에 오일바, 유채, 스프레이 페인트_160×140cm_2018

박형지는 자신의 회화를 선택과 결정을 수없이 반복하는 과정에서 생긴 일종의 사건들이 축적된 결과물로 인식한다. 이 회화적 결정은 연쇄적이며, 그 과정에서 발생하는 실패와 망치기는 비생산적인 시간 소모가 아니라 작업을 끌고 가는 동력이자 풍성함을 부여한다. 그는 일상의 사소한 일에서 포착한 이미지를 회화적 제스처로 변환시키는데, 이를 쌓고 망치고 지우고 덮어버리고 다시 그리는 일을 반복하는 동안 그의 캔버스는 불규칙하고 홈리(homely)한 회화의 표면이 된다.

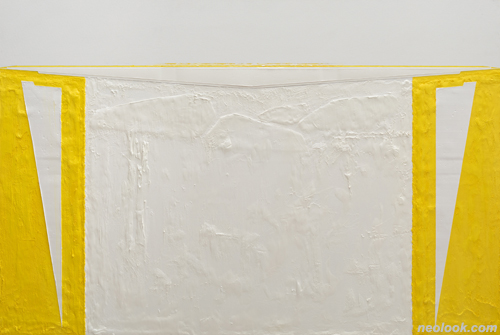

- 배헤윰_Butterfly Foldout_캔버스에 아크릴채색_130.3×162.2cm_2018

배헤윰은 화면 위에 구조적인 색면을 구성한 작업들을 선보인다. 그는 강렬하면서도 간결한 색조를 사용하여 시원하게 펼쳐진 색면을 만들어내는데, 이번 전시에서 소개하는 캔버스 작업들은 화면에서 형성되는 구조에 대한 힌트를 색종이를 접었다 오리거나 찢는 놀이에서 얻었지만 근본적으로는 회화에 대한 작가의 사고 과정에서 촉발되었다. 그가 종이에 아크릴로 그린 드로잉 역시 작가의 머리 속에 떠오른 이미지가 색과 물질, 즉 그림이라는 신체를 지니게 되는 과정을 탐구한 것이다. 그에게 회화는 연쇄적으로 일어나는 사고의 산물이자 그 구조다.

- 성낙희_Transpose 1_캔버스에 아크릴채색_130×162.2cm_2018

성낙희는 캔버스나 종이에 아크릴 물감을 사용하여 점, 선, 면 등 기본적인 조형요소들을 특유의 감각으로 표현한다. 이 조형요소들은 화면 위에서 서로 면하거나 중첩되면서 다양한 레이어로 존재하는데, 대체로 이 모티프들은 작가가 이전에 그린 회화에서 주변적인 요소로 치부했던 것을 새로이 주목하면서 작업의 소재로 추출해낸 것이다. 작가가 오랜 시간을 두고 작업을 바라보면서 진행하는 만큼 화면은 균형감을 갖추고 있고, 종이에 그린 드로잉들이 가볍고 간결한 느낌으로 색면의 중첩을 실험한다면, 캔버스로 와서는 보다 구조적인 짜임새를 갖추며 견고한 화면으로 변화한다.

- 이승찬_4C64_캔버스에 아크릴채색, 잉크젯 프린트, 메쉬 천, 종이, 바니시 _160×160cm_2018

이승찬은 인터넷에서 모은 디지털 이미지들을 캔버스에 반복 프린팅 하거나 프린팅한 이미지들에 다른 안료를 덧발라 재가공을 시도한다. 그가 수집한 디지털 파일들은 애당초 대상을 알 수 있는 구체적인 이미지들이었지만 플로터의 잉크가 수 차례 반복해서 지나가면서 이미지들은 거의 검은 화면이 되거나 색을 유지하더라도 형체를 분간하기 어려운 잉크 자국으로 남는다. 그럼으로써 화면은 염료로 염색을 한 것처럼 캔버스천의 두께 그대로 존재한다. 한편, 플로터는 횡과 종으로만 움직이기 때문에 붓질처럼 우발적은 사건은 만들어내지 못한다. 이에 작가는 프린트한 천을 오리거나 중첩시켜서 우발적인 사건을 유도한다.

- 이환희_Linebacker_캔버스에 유채, 연필_130×193cm_2018

이환희는 캔버스 표면을 강력하게 통제하는 회화를 선보인다. 그는 좌우대칭의 강한 정면성을 가진 등변삼각형을 모티프로 하여 크기가 다른 일련의 회화를 진행했는데, 본격적인 그리기에 앞서 각 캔버스마다 작품 제목을 부여하고 이 제목에 부응하는 방식으로 작업을 진행해 나갔다. 그는 캔버스 표면을 붓질의 우연에 맡기기보다는 연필, 오일, 알키드 등 재료의 물성을 최대한 통제하며, 그 범위는 캔버스 표면의 크랙까지 포함한다. 이로 인해 그의 캔버스 화면은 부조적으로 보이는 측면이 있다.

- 정희민_Decent Woman_캔버스에 아크릴채색_182×182cm_2018

정희민은 하나의 불투명한 이미지로는 감각을 제대로 전달할 수는 없다는 입장을 견지한다. 그는 아크릴, 오일, 모델링 페이스트 등 여러 가지 물성을 사용하는데, 아크릴은 캔버스나 종이에 가벼운 물성이 경쾌하게 표현되는 장점이 있으며, 오일과 함께 사용하면 대비를 극대화시킬 수 있다고 본다. 근래 2차원 납작한 평면에 머무르지 않는 그의 실험은 2차원이든 3차원이든 표면에 표현적인 요소를 씌우는 것에 강한 충동을 보인다. 과거 프랭크 스텔라가 공간에서 구현한 추상적 텍스처를 '달라붙지 않는 템플릿'이라는 동시대적 개념으로 이해하고자 하며, 스텔라처럼 회화를 공간적 드라마로 확장하고자 한다.

- 제여란_어디든 어디도 아닌 Usquam Nusquam_캔버스에 유채_227×182cm_2017

제여란은 「어디든 어디도 아닌」이라는 동일한 제목으로 줄곧 회화 작업을 진행해왔다. 평면에 대한 탐색에서 시작된 그의 회화는 눕혀 놓은 캔버스에서 스퀴지를 이용해 물감을 밀고 당긴다. 붓에 비해 작가의 신체가 완전히 통제하기 힘든 도구인 스퀴지는 끊임없이 화면에 우발적 요소를 만들어내며 작가를 불가항력적 영역과 대면케 하는데, 이 과정들이 반복되어 그의 회화가 완성된다.

전시 제목인 '올오버'는 클레멘트 그린버그가 여러 차례 사용한 해묵은 용어다. 그린버그는 「이젤 회화의 위기」(1948)라는 글에서 20세기 전반 올-오버의 전조들과 동시다발적인 출현을 언급하면서, "캔버스의 한 끝에서부터 다른 끝까지 되풀이되는 동일하거나 아주 흡사한 요소들이 한 데 밀착된 하나의 표면에 의존하는 올-오버, 탈중심적, 다성적 그림"이라고 묘사했다. 그린버그는 쇤베르크의 음악에 빗대어 '올-오버' 화가도 그림의 모든 요소와 모든 영역을 강세와 강조에 있어서 등가적으로 다루면서, 자신의 작업을 하나의 탄탄한 편물로 짜내며 이 편물이 지닌 통일성의 도식은 그물처럼 맞물린 모든 지점에 요약되어 있다고 보았다. 그리고 올-오버 그림이 그림을 오로지 짜임새로, 오로지 감각 내용 같은 것으로, 반복들의 축적으로 용해시키는 것은 당시 감수성 속 깊이 자리잡고 있는 어떤 것에 대한 대변이자 응답이라고 보았다. 즉, 모든 위계적 구분은 문자 그대로 소진되었고 부당해졌으며, 어떤 경험 영역도 또는 어떤 경험의 질서도 최종적인 가치의 척도에 비추어볼 때 다른 영역 또는 다른 질서보다 본질적으로 우월하지 않다는 느낌에 대한 응답이다.1) 그린버그의 장황한 설명이 이번 전시가 소개하는 회화 작업들에 일견 유효성이 있을 것 같다. 참여작가들 상당수의 회화는 화면 위의 조형요소들이 거의 등가적인 편이며, 물감의 사용이 중앙-주변으로 구분되는 것이 아니라 화면의 모든 지점에서 밀착되어 하나의 표면을 형성하곤 한다. 물론 이들에게 그린버그를 그대로 적용할 경우, 폐기되었던 그린버그의 미학을 되살리고 있다는 비판에 입각한 최근의 좀비 형식주의에 대한 논의를 피하기 어렵다. 그러나 작가들이 그린버그를 실천하는 것이 아니지만(그럴 필요도 없다) 어떤 부분에서는 맞닿아 있다. ● 이번 전시는 전시기획자의 호기심이 내적 동인에 의한 것인지 아니면 외적 요인, 즉 트렌드를 좇는 것인지에 대한 자문도 포함하고 있다. 기획의 동기를 단 하나의 요인으로 설명할 수 없지만 본 전시의 경우는 근래 국내외 회화 전시의 트렌드에서 자유롭지 못한 것이 사실이다. 우리는 누가 먼저라고 할 것도 없이 비슷한 타이밍에 지루함과 끌림을 느낄 수 있으나, 반복해서 많이 보이는 것들을 외면하지 못한다. 근래 국내외 전시기관들은 동시대 회화의 양상에 대해서 많이 다루었는데, 그들의 전시 중에는 동시대 추상회화 전시임을 표방하기도 하였고, 추상보다는 동시대성에 대해서 초점을 맞추기도 하였고, 추상표현주의의 부활이라며 냉소적으로 바라보기도 하였다. 그들의 전시를 직간접적으로 참조하였기에 『올오버』는 동시대 (추상)회화에 대한 기획자의 끌림(또는 그 일부)을 반영하고 있다. 다만, (추상)이라는 용어에 대해서는 고민의 시간이 더 필요하므로 이 전시에서는 사용을 자제하고 싶다. 사실 전시 준비를 하면서는 올오버 외에도 폼리스(formless), 논내러티브(non-narrative), 무시간성(atemporality) 등 미술사나 선견지명이 있는 지식인들이 이미 낳아준 용어들을 붙들고 이 용어들이 전시에 대한 생각의 발이 되어 주기를 바랐었다. 그러나 눈앞에 펼쳐져 있는 그림들 때문에 전시에 대한 생각은 좀더 복잡해졌고, 두루뭉술한 미술사 지식으로 이 그림들에 (추상)이라는 용어를 고민 없이 사용하는 것은 뻔뻔해 보였다. 하나로 규합될 수 없는 여러 가지 레퍼런스의 영향을 동시에 받으면서 복잡하게 얽혀 있는 것, 이는 작품들뿐만 아니라 이 전시가 피하지 못하는 동시대적 양상일 것이다. ● 한편, 이 전시는 회화는 실견이 중요함을 강조하고자 한다. 우리는 대부분 회화를 실물이 아니라 인쇄물이나 데이터 파일로 경험한다. 우리가 알고 있다고 생각하는 회화는 전시장에서 실견한 것이 아니라 인쇄물이나 데이터인 것이다. 그러나 실견하지 않고서는 회화의 물질성을 이해할 수 없다. 21세기에도 부정할 수 없는 사실은 회화는 이미지이자 물질이라는 것이다. 그러므로 미술사와 여러 레퍼런스들이 회화에 대해 규정한 것을 받아들인 후 회화를 보기 보다는 회화를 실견한 후 미술사와 레퍼런스를 이해하기를 희망한다. ■ 이성휘

* 각주 1) 클레멘트 그린버그 지음, 조주연 옮김, 「이젤 회화의 위기」, 『예술과 문화』(부산: 경성대학교 출판부, 2016), 184-188.

Vol.20181026j | 올오버-Allover展