- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

예술과 암호 Art and Code 한국 선사미술의 암호: 빗살무늬

김혜련展 / Heryun Kim / 金惠蓮 / drawing 2018_1005 ▶ 2019_0830

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20190202i | 김혜련展으로 갑니다.

작품 「나의 신석기」 / 2018_1005 ▶ 2018_1108 작품 「황남대총」 / 2018_1204 ▶ 2019_0210 작품 「신발과 암호」 / 2019_0401 ▶ 2019_0830

관람시간 / 10:00am~06:00pm / 수,토요일_10:00am~09:00pm 일,공휴일_10:00am~07:00pm

국립중앙박물관 NATIONAL MUSEUM OF KOREA 서울 용산구 서빙고로 137(용산동6가 168-6번지) 상설전시관 2층 휴게공간 Tel. +82.(0)2.2077.9000 www.museum.go.kr

예술적 관점에서 본 한국 문화의 코드 실험전-상설전시관 2층 휴게공간 개편 ● 국립중앙박물관은 현대작가가 우리나라의 소중하고 독창적인 역사문화유산을 정조준하여 엮어낸 작품을 소개하는『예술과 암호 Art and Code 한국 선사미술의 암호 : 빗살무늬』전시를 2층 휴게공간에서 연다. 이번에 공개하는 작품은 작가 김혜련의 작품 「나의 신석기 My Neolithic」 1점, 빗살무늬 토기 「암사동 바리」 1점이다. 이 전시는 휴게공간 개편과 더불어 준비하였고 현대작가가 국립중앙박물관 소장품을 재해석한 작품들을 소개하는 차원에서 마련하였다. 특히 우리 겨레의 소중하고 독창적인 역사문화의 핵심을 보다 가깝고 쉽게 제공하기 위하여 휴게공간에서 선보인다. ● 한국 신석기 토기문양에서 조형적 감수성을 발견한 김혜련 작가는 「나의 신석기 My Neolithic」을 작업하면서 흙이라는 물성에 대한 집중력, 선 긋기의 즐거움, 율동과 호흡이 드러나는 선들, 그 다양한 길이와 서로의 간격, 여기에 전체적 구성에서 채움과 비움이 적절이 분배되어 있음에 감탄하여 빗살무늬 토기에서 마치 현대미술에서의 어떤 거장을 보는 듯 하다고 말하고 있다. ● 휴게공간 천정 아트배너는 김혜련 작가의 「신발과 암호 Shoes and Code」 작품 이미지로 채웠다. 여기에는 백제를 대표하는 무령왕릉(공주)의 신발문양의 의미를 고민하며 고구려의 사라진 궁전 안학궁(평양), 고구려를 계승했던 고려의 만월대(개성)와 대화궁(평양), 수많은 가야의 토기들, 청동기를 건너뛰어 신석기 토기 문양까지 표현하고 있다. 활달하고 다채로운 선긋기를 통해 추상미 가득한 한국의 문양들을 담은 아트배너가 관람객을 맞이한다. ■ 국립중앙박물관 디자인팀

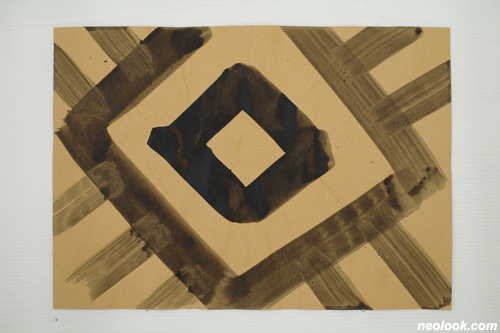

- 김혜련_나의 신석기_종이에 먹_21×29cm×100_2018

- 김혜련_나의 신석기(100번 중 4번)_종이에 먹_21×29cm_2018

한국 신석기 토기문양에서 저는 특별히 선에 대한 조형적 감수성을 발견합니다. 형태의 즉흥적 결정력, 흙이라는 물성에 대한 집중력, 선 긋기의 즐거움, 율동과 호흡이 드러나는 선들, 그 다양한 길이와 서로의 간격, 여기에 전체적 구성에서 채움과 비움이 적절이 분배되어 있음에 감탄하며 그 선들을 감상하다 보면 마치 현대미술에서의 어떤 거장을 보는 듯합니다. 인간이 세계와 만나 물성으로 어떤 표현행위를 할 때 가장 핵심적으로 작용하는 지각행위와 인식작용, 여기에 미학적 감수성이 함께 작동하는 본질적인 순간을 발견하게 됩니다.

- 김혜련_황남대총_종이에 먹_각 22.5×30cm_2017

- 김혜련_황남대총(138번)_종이에 먹_22.5×30cm_2017

황남대총은 하나의 왕국 같습니다. 활달하고 율동적인 선들이 풍부하고도 입체적인 공간감을 만들어내고 있습니다. 드넓은 공간을 이동한 경험이 있는 사람들, 말의 질주와 멈춤에 능수능란했던 운동감각, 지표 없는 땅에 별자리 같은 기억을 새기는 능력, 멀리 있는 사람과도 심리적 공감능력을 갖추었던 시대의 암호가 여기에 들어있습니다.

- 김혜련_예술과 암호_국립중앙박물관 상설전시관 2층 휴게공간_2019

백제를 대표하는 무령왕릉의 신발모양을 보고 있으면 그 우아한 모습에 빨려 들어가는 것 같습니다. 간결한 윤곽선과 군더더기 없는 곡면의 연결, 내부의 화려한 문양들과 장식들, 어디에서부터 이러한 문양은 시작된 것이며 무엇을 의미하는 것일까요? 그 시대는 지금의 조형 감각과 얼마나 달랐을까요? 고구려의 사라진 궁전 안학궁, 고구려를 계승했던 고려의 만월대와 대화궁, 수많은 가야의 토기들, 청동기를 건너뛰어 신석기 토기 문양까지 거슬러 올라가 살펴봅니다. 무령왕릉 신발이라는 창문 너머로 추상미 가득한 한국의 문양들이 타임 캪슐 암호처럼 숨겨져 있습니다. ■ 김혜련

- 김혜련_신발과 암호-고구려 안학궁의 기와_면천에 먹, 잉크_200×100cm_2018

20세기에 와서 회화는 환영주의적 성격을 잃어버렸다. 스스로 물질화되어 오브제가 되었고 촉각적 성질을 갖게 된 것이다. 공간 속 다른 사물들과 존재감을 공유하면서 더욱 낯설고 불편해졌다. 조각 작품이 좌대를 포기한 그 시점에 회화는 액자를 버렸다. 대신 내부와 외부를 구별하고 자신의 지위를 결정했던 액자의 자리에 변증법적 기능의 특정 문맥이 들어섰다. : 작품이 주위환경과 대립적인 위치를 차지하거나, 정 반대로, 익숙한 사물이 문맥전환을 통해 예술 작품으로 탄생되는 것이다. 종이에 먹으로 그린 김혜련의 인상적인 작품들은 한국 문양의 천연상태가 새로운 문맥을 찾도록 우리로 하여금 여행을 떠나게 해준다. 잃어버렸던 생동감 넘치는 기억을 되찾게 해주고 그 기억 속에서 새로운 독해법을 알게 해준다. 작가의 직관적인 회화적 능력은 작품 구성상의 견고함을 부드럽게 이완시켰고 붓질의 유연성은 대규모 벽화작품이 금실세공 같이 정교하게 보이게 했다. 그녀는 역사 속 특정시대 상징들과 원형적 형태들에 대해 자세한 조사를 하였고 연결고리를 찾아내었으며 이를 재인식하게 했다. 이는 문화적 지평의 상징적 현존을 소환시키는 몸짓으로서 단순하면서도 대단히 효과적인, 문화의 재탈환 행위이다. 작가는 수천 년 된 역사의 문화적 코드들을 다양하게 혼합하지만 혼란을 주기보다는 관람자에게 새로운 연상 작용과 해석 가능성을 제공한다. 작가 자신의 문화적 정체성이 이들 연작의 작업방식에 그 중심축으로 서 있는 것이다. 김혜련은 회화작품을 통하여 말뜻 그대로 이상향처럼 우뚝 세워진 어떤 장소를 창조해 내었다. 대다수 파묻혀버렸던 전통문양에서 자신의 문화적 뿌리와의 결속력을 확인하고 이와 대화를 나누고 있다. 관람객은 회화 속의 소재를 일일이 다 알지 못할지라도, 작가 자신이 불확정성과 중의성을 일부러 적용한 것처럼, 화면 내 암호화된 층위들을 이해하기 위해서 열린 태도로 작품에 접근해야 함을 즉각 깨닫게 된다. 시작부터 우리는 사물들의 특정 문화 속에 살고 있다. 그런데 사물들은 그 자체로 존재하지 않으며 그렇게 지속될 수도 없다. 우리는 사물에 봉사하고 있으며 그래야 할 것 같은 감정이 자주 생긴다. 사물들에 대한 우리들의 관계는 중립적이지 않은 것이다. 사물들은 우리의 영적인 또는 정신적인 운영 상태 속에서 마치 우리 자신들인 양 그렇게 세계를 대변하고 있다. 우리가 어떤 사물들과 마주하고 있는지, 우리가 그 사물들을 어떻게 취급하고 있는지, 우리가 그 형태 속에서 무엇을 찾아내는지, 이들 질문이 바로 어떤 문화권에 살고 있으며 왜 자신의 문화에 친근감을 갖게 되는지를 알게 해 준다. 김혜련은 수많은 작업에서 자신의 독창적인 문화와 그 역사를 매번 다시 직시하며 그 문화적 본향의 가치를 높이 평가하고 현세라는 무상함에 어떤 영속성을 부여하는 그러한 작품들을 창조해내고 있다. ■ 브리타 슈미츠

Im zwanzigsten Jahrhundert verliert das Tafelbild seinen illusionistischen Charakter, es materialisiert sich als Objekt, gewinnt folgerichtig haptische Qualitäten, teilt sein Dasein im Raum mit den anderen Gegenständen und wirkt durch diese Gemeinsamkeit nur um so fremder, irritierender. Es verliert seinen Rahmen-zur gleichen Zeit, in der die Skulptur auf seinen Sockel verzichtet. An die Stelle des aussondernden, positionsbestimmenden Rahmens tritt ein Kontext, dessen Funktion dialektisch sein kann: Das Kunstwerk steht in irritierendem Kontrast zu seiner Umgebung, oder aber, umgekehrt, ein an sich vertrautes Objekt wird allein durch Kontextverschiebung zum Kunstwerk. Heryun Kim hat in eindrucksvollen Arbeiten in Tusche auf Papier die Natur koreanischer Ornamente auf der Reise zu neuen Kontexten und im Austausch mit vergessenen und lebendigen Erinnerungen begleitet und im Austausch mit ihnen zu einer neuen Lesart überführt. Die malerische Könnerschaft ist intuitiv und dient dazu, strukturelle Starre zu lockern und gerade die Flüssigkeit der Strichführung ruft in diesen großen Wandarbeiten eher den Eindruck des Filigranen hervor. Sie hat in detailreichen Nachforschungen für bestimmte historische Symbole oder Elementarformen eine Verbindung hergestellt und einen Wiedererkennungseffekt eingesetzt. Es ist ein Akt kultureller Rückgewinnung, eine simple und doch äußerst effektive Geste, die eine symbolische Anwesenheit des kulturellen Horizontes evoziert. Die Künstlerin vermischt die Codes der jahrtausendealten Kultur mit Begeisterung nicht etwa um den Betrachter zu verwirren, sondern um Möglichkeiten für neue Assoziationen und Interpretationen zu eröffnen. Sie stellt ihre kulturelle Identität in den Mittelpunkt der seriellen Arbeitsweise. Heryun Kim schafft durch ihre Bilder einen Ort, der buchstäblich wie ein Reservat aufgebaut ist. Sie bedient sich der traditionellen Muster, die oft fast verschüttet sind, als Möglichkeiten des Dialogs und der Vergewisserung der Verbundenheit mit ihrer eigen Kultur. Wenn der Betrachter die Details, die Dinge nicht ganz erfassen kann, dann ist aber trotz allem die Einsicht vorhanden, dass jeder zur Annäherung Offenheit bewahren muss, um die verschlüsselten Schichten der Arbeiten zu entwirren, ebenso wie Heryun Kim ein gewisses Maß an Unbestimmtheit und Doppeldeutigkeit zugelassen hat. Von Anbeginn leben wir in einer Kultur der Dinge. Die Dinge aber sind und bleiben nicht unter sich. Wir bedienen uns ihrer und doch haben wir häufig das Gefühl, sie bedienen zu müssen. Unser Verhältnis zu den Dingen ist nicht neutral. In unserem seelischen wie geistigen Haushalt vertreten sie ebenso die Welt wie uns selbst. Daran, mit welchen Dingen wir uns umgeben, wie wir mit ihnen hantieren, wie wir sie in ihrer Gestalt betrachten, zeigt sich, in welcher Kultur wir leben und auf welche Weise wir bei ihnen zuhause sind. Heryun Kim hat mit ihren zahlreichen Arbeiten immer wieder ihre eigene Kultur und seine Geschichte angesehen und Bilder geschaffen, die der Flüchtigkeit der momentanen Gegenwart etwas Bleibendes geben und den Wert der kulturellen Heimat schätzen. ■ Dr. Britta Schmitz

Vol.20181005k | 김혜련展 / Heryun Kim / 金惠蓮 / drawing