- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

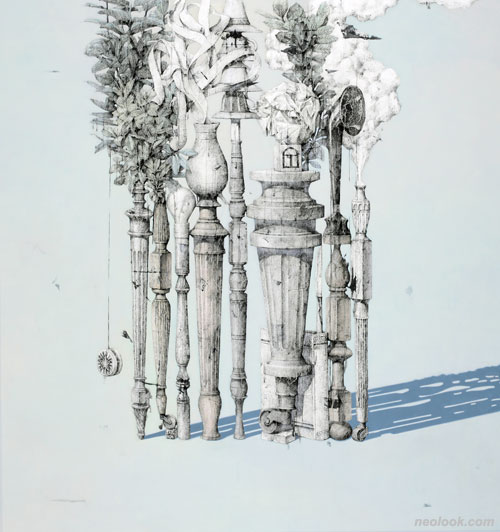

초원의 결투를 위해

이재훈展 / LEEJAEHOON / 李哉勳 / painting 2017_0901 ▶ 2017_0924 / 월,공휴일 휴관

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20131010i | 이재훈展으로 갑니다.

초대일시 / 2017_0901_금요일_05:00pm

후원 / 문화체육관광부_서울특별시_서울문화재단

관람시간 / 10:00am~06:00pm / 월,공휴일 휴관

갤러리 아트사이드 GALLERY ARTSIDE 서울 종로구 자하문로6길 15(통의동 33번지) Tel. +82.(0)2.725.1020 www.artside.org

1. 작가의 그림 속엔 삼라만상 세상의 잡다한 것들이 일정한 의미들을 담지하면서 서로 이질적으로 맞물려 있다. 하지만 특정한 생각들 속에서 일정하게 선택된 것들이기도 한데 위계적인 권력과 제도를 중심으로 불평등하게 배치된 세상에 대한 작가의 불편한 시선이 그 기저에 깔려 있기 때문일 것이다. (불)합리적인 세상의 이면에 대한 작가의 관심, 그리고, 그렇게 삶에서 체화된 어떤 진실을 향한 작가로서의 일정한 태도가 담겨져 있는 것이다. 이런 이유들로 적어도 주제 면에서 볼 때는 다소 무겁게 다가오기도 하는데, 특히나 빛바랜 석상의 질감을 자아내는 특유의 벽화기법이 이런 진중한 느낌들을 일조하는 것 같다. 그렇지만 이러한 불편부당한 세상의 군상들이 모순적으로 얽혀져 있는 전체적인 모습들이 어떤 면에서는 잡동사니의 그것처럼 다소 가볍고, 희화적인 모습들로 내비쳐지기도 한다. 여기에는 시간과 공간을 가로지르는 동서고금의 상호이질적인 요소들이 섞여 있는 화면상의 이질적인 배치, 다소간의 강약이 가미된 삽화풍의 캐릭터, 의뭉스럽고 의미심장하기만 한 텍스트들, 다양한 레이어의 은유와 상징들, 그리고 의도적인 것으로 짐작되는 화면상의 불안전한 구도 등도 한 몫 하지 않았나 싶다. 어쩌면 세상사의 일들이란 그렇게 무거움과 가벼움 같은 서로 상반된 가치들이 서로 뒤죽박죽 섞여 있는 것이라는, 작가의 세상에 대한 직관적인 깨달음이 더 중요하게 작동했던 것이 아닐까 싶기도 하다. 그렇기에 작가의 주요 작품이라 할 수 있는 「비기념비, UNMONUMENT」 연작도 온갖 무거운 의미로 작동하고 있는 세상의 기념비들이 갖고 있는 역설적인 가벼움을 드러내기 위해, 다시 말해 현실에 뿌리내리지 못한 채 부유하는 사회적 가치와 의미들이 갖고 있는 허위의식과 그 부재성을 드러내기 위한 장치들로 고안되었지 않았나 싶다. 가시적인 세상의 확언된 의미들과 그 이면의 비가시적인 진실의 간극과 괴리감을 주목하고 이를 무화시키기 위한 역설적인 장치, 미디어로서 말이다. 그렇게 작가의 작업 속엔 서로 다른 가치들과 의미들을 가진, 다양한 층위의 이야기들이 서로 이질적으로 맞물려 있는데, 특히 눈여겨 볼 지점은 이들 서로 다른 이야기들이 구축되는 방식이다.

- 이재훈_Gardening (No.3)_벽화기법_140×182cm_2017

- 이재훈_Gardening (No.2)_벽화기법_182×140cm_2017

- 이재훈_동물의 왕국(The animal kingdom)_벽화기법_183×230cm_2017

2. 작가의 작업은 제작 방식에서 비롯되는 화면 특유의 물성이나 이야기의 구성 면에서 조각적이거나 연극적인 무대 같다는 느낌을 받게 된다. 전체적으로 건축적이고 구성적인 면모가 도드라지는 것이다. 조각적인 회화, 연극적인 장치 같은 느낌들 말이다. 하지만 안정적인 구성의 그것이라기보다는 어딘지 모르게 불안정한 느낌을 주는 경우가 많은 것 같다. 밑그림 없이 상상만으로 형상과 이야기를 만들어가는 방식 탓도 있겠지만 삼라만상 군상들이 서로 얼기설기 얽혀 있는 모양새나 이질적인 구성 자체가 불안정할 수밖에 없기 때문일 것이다. 내용에 부합하는 형식인 셈이다. 이런 이유 때문이었을까? 이번 전시에서 작가의 관심이 근대성으로 향하게 된 것도 그런 면에서 자연스럽게 다가온다. 우리에게 근대성이란 오늘날의 숱한 현재를 지속시켜 왔음에도 불구하고 이른바 압축성장신화의 미명하에 부실한 구성, 구축의 의미로 다가오는 경우가 많기 때문이다. 하지만 작가의 관심이 단순히 이러한 근대성 개념의 불안정한 구조나 작동 자체에만 머물고 있는 것 같지 않다. 현재에도 여전히 지속되고 있는, 다시 말해 지금 시대에도 계속해서 현실적인 의미로 남아있는 근대성 개념으로 향하고 있기 때문인데, 현실과 이상이 혼재되어 있는 중세에 대한 작가의 호기심도 이와 무관하지 않아 보인다. 그렇게 보자면 작가의 근대성에 대한 관심은 단지 지나간 시절에 대한 호기심을 넘어, 현재적 의미로 작동하고 있는 것들, 그렇게 지금의 잡다한 세상을 이루고 있는 것들에 대한 작가의 지속적인 문제의식과 연결되는 것 같다. 근대와 현대, 그리고 동시대성이 착종되어 있는 우리의 묘하기만 한 현실성, 그 이질적이고 불안한 혼종성 말이다. 이른바 비동시적인 것들이 동시적인 것들로 얽혀있는 헤테로 한 시간성/공간성(hétérochronie/hétérotopie) 개념을 떠올리게 하는 것이다. 하지만 여기에 더해, 작가의 관심은 단순히 개념적이고 시대적인 문제설정에 그치지 않고 보다 세심한, 그 현실적인 함의로 향한다. 근대성의 불안전한 구조와 장치의 모순들이 동시대에도 여전히 지속되고 있는 그 지점에서 작가의 관심과 고민들이 이어지고 있기 때문이다. 유령처럼 여전히 해결되지 못한 채로 돌고 도는 우리 사회의 숱한 문제들이 그것이다. 이런 이유들 때문인지 다소 의아한 느낌으로 다가오는 이번 전시의 제목, '초원의 결투를 위하여'에서도 이러한 세상에 대한 작가의 결연한 의미마저 읽혀진다. 100여 년의 긴 세월이 흘렀음에도 불구하고, 다시 말해 근대와 현대를 힘겹게 경과했음에도 불구하고 그 시간과 공간적 간극마저 모호하게 느껴질 정도로 숱한 문제들이 반복, 지속되고 있기에 이러한 현실을 두고 작가는 모든 것이 여전히 그대로인, 망망(茫茫)하고 광활한 느낌의 초원으로 설정하고, 이에 대한 어떤 결투를 선언했던 것이 아니었나 싶은 것이다. 세월이 흘렀음에도 불구하고 많은 문제들이 그대로라면, 그렇게 현재에 반드시 공존될 수 없는 것들이 여전히 공존하고 있는 것이라면, 지금 우리가 마주하고 있는 이 아이러니한 세상의 구조와 장치들이 시공간의 흐름을 가로질러 보다 근본적인 우리의 내면적인 속성들과도 연결되는 것이 아닐까 하는 작가의 속 깊은 문제의식을 더하면서 말이다. 이런 이유로 작가는 보다 본원적인 느낌을 연상시키는, 야생 혹은 자연성 그대로의 초원 속에서의 결투 같은 비유적인 의미들을 떠올리지 않았나 싶다. 모순적이고 잡다한 현실의 구조와 장치들, 그 이면을 향한 작가의 관심이 여전히 지속되고 있는 것이다.

- 이재훈_Cryptic coloration(은폐색)_벽화기법_80×59cm_2017

- 이재훈_정교한 반전(elaborate reverse)_벽화기법_108×139cm_2017

- 이재훈_Home, Sweet Home_벽화기법_137×126cm_2017

3. 전작들에서 볼 수 있는 복잡한 구성의 그림들처럼 이번 전시 역시도 여느 그림 전시와는 사뭇 다른 풍경들이 펼쳐진다. 동시대성과 무관치 않은, 가깝기만 한 근대의 일상 풍경들이 마치 무대장치처럼 작동하면서 작가의 관심과 문제의식을 강화시키고 있는 것이다. 이번 전시의 경우 근대의 만문만화, 광고디자인, 텍스트와 상징 이미지들이 가로새겨져 있는 기둥들이 설치되어 있고 그 사이로 회화 작품들이 자리하고 있는데, 여러 겹의 레이어가 공존하고 있는 작가의 그림들을 고려해본다면 그렇게 어색한 풍경만은 아닌 듯하다. 현실이라는 잡다하고 이질적인 풍경화처럼, 현실 속에 또 다른 근대성의 현실이, 그리고 그렇게 중첩된 현실을 참조하는 그림이 꼬리를 물고 연결되고 있기 때문이다. 눈길을 끄는 것은 이들 근대성을 기념하는 기둥들이 전시기간 동안 점차 사라지도록 한 독특한 설정이다. 기념비를 비기념비화 시키는 작가 특유의 방법론과도 연결되면서 동시에 근대와 현대의 간극을 모호하게 만듦으로써 그 시간성과 공간성 이면의 본원적인 것들을 드러내기 위한 작가의 의도적인 전략으로 읽혀지는 것이다. (무대)장치들은 사라져가지만 그 장치들 배후의 본질적인 것을 향해 다가서려 한 그림들만이 결국 남게 되는 셈이다. 눈에서 멀어지면서 그 기억들은 흐려질 수 있지만 그럼에도 불구하고 그 존재의 의미들은 여전히 지속하게 될 것이고, 그런 면에서 그것들은 결국 사라지는 것들이 아니라 더 깊은 현실적인 의미로 우리 안에 깊숙하게 자리하게 될 테니 말이다. 작가의 그림은 이렇듯 가시적인 것들 배후에서 여전히 현실적인 함의로 존재하는 비시가적인 것인 세상의 의미로 향한다. 그리고 이번 전시에서 근대성에 대한 작가의 선택도 지나간 과거임에도 불구하고 현재에 이질적으로 공존하고 있는 복잡다단한 현실의 시공간성에 대한 관심도 한몫했겠지만 지금, 여기의 우리 삶을 계속해서 작동하게 하는, 우리 내면의 감성과 욕망, 무의식 등에 대한 지속적인 문제의식과 연결되는 것 같다. 그렇게 보자면 이번 전시에서의 보여주고 있는 근대성의 단편들은 이전 작업에서의 잡다한 세상의 편린들처럼 보다 본원적인 것들을 향한 어떤 방편, 혹은 장치나 미디엄처럼 기능한다고 볼 수 있다. 그림이 단지 보이는 바그대로의 것들만이 아니라 그 너머의 것들을 향한 작가들의 숱한 문제의식들을 담고 있는 것이라 한다면 이재훈 작가 역시 보다 본질적인 회화성을 향해 다가가고 있는 것이다. 이런 이유로 전작들처럼 세상의 모순적인 기념비들을 다루고 있음에도 불구하고 이를 비기념비적 설정으로 개념화시키면서 세상의 이면에 대한 작가의 비판적 고민들을 계속해서 담아내려 했던 것이 아닐까 싶다.

- 이재훈_초원의 결투를 위해展_갤러리 아트사이드_2017

- 이재훈_초원의 결투를 위해展_갤러리 아트사이드_2017

- 이재훈_초원의 결투를 위해展_갤러리 아트사이드_2017

4. 모순적인 세상에 대한 작가의 탐탁지 않은 시선은 이번 전시에도 여전히 지속되지만 그 방식은 이전과는 사뭇 다른 느낌들이다. 화력(畫力)이 더해지면서 좀 더 유연해지고, 여유로워졌다고 할까, 직접적인 말하기의 방식 대신 폭넓은 여러 층의 사유를 담아 보다 우회적이고 비유적인, 혹은 함축적인 방향으로 나아가고 있는 것 같고, 차곡차곡 채워놓은 이전 그림의 다양하고 복잡한 이야기의 구성 대신 몇몇 의미심장한 서사와 이와 연동된 의뭉스러운 형식적 구성을 통해 전하고 있기 때문이다. '현재에도 작동하고 있는' 단서를 달아야겠지만 근대성의 몇몇 서사들을 전유하고 있는 이번 전시의 경우, 대체로 근대성의 전체주의나 불안전한 구축 같은 문제의식이 도드라진다. 전체주의의 허상을 우화화 시킨 조지 오웰의 '동물농장'을 빗댄 「동물의 왕국」은 전체 화두인 '초원의 결투' 개념과 겹쳐지면서 권력으로 아귀다툼하는 세상, 혹은 인간의 어쩔 수 없는 본성을 직시하고자하는 작가의 관심을 보여준다. 이들 무한한 욕망으로 서로를 얽어매고 있는 군상들의 풍경이 철조망으로 격리되어 있어 일정하게 거리를 두고 있지만 부실하기 그지없게 설치되어 있어 은폐색의 그것처럼 그들과 우리가 혹은 그 안과 밖이 잘 구분되지 않는 식이다. 갇혀 있는데도 갇혀있는 것을 모르는 지금처럼, 공간적인 거리만이 무화되는 것만이 아니라 현재의 시간적인 간극마저 좁히면서 지금을 다시금 되돌아보게 하는 것이다. 「Gardening Series」의 경우도 자연을 길들여온 역사, 문화의 아이러니로 향하는 것 같은데, 이를테면 그러한 과정 역시 권력을 향한 욕망의 무상함 같은 것들, 그렇게 비극과 희극을 반복하는 역사의 아이러니를 빗대는 것만 같다. 그래서인지 대체적으로 이러한 모습들이 불안정하고 위태한 설정들로 자리하고 있는 것이 아닐까 싶기도 하다. 죽어있는지 살아있는지, 그렇게 인공인지 자연인지 분간이 안 되는, 작품 곳곳에서 자라나고 있는 풀의 이미지도 이런 모순적인 느낌들과 연동된다. 알렉산드리아 콜론타이의 1924년, 여성 해방의 내용을 담고 소설, '붉은 사랑'을 참고하고 있는 작품의 경우도 여성 권리의 신장에도 불구하고 예나 지금이나 크게 변하지 않고 있는 여성 이미지의 소비, 상품화를 통해 불합리한 욕망의 차원이 시대를 가로지르고 있음을 전한다. 그렇게 불안하듯 위태하게 구축되었음에도 불구하고 근대성은 동시대성의 이면에서 면면히 존속하고 있는 셈이다. 작품 곳곳에서 발견되는 공장 굴뚝의 연기처럼 여전히 더 나은 사회를 위한 산업화는 계속되고 있지만, 그 숱한 문제제기에도 불구하고 근대성의 많은 문제들이 사회와 일상 곳곳에서 계속해서 미해결의 그것들로 남아있는 것이다. 「Home, Sweet Home」 작업에서 보이는 요요처럼 굴려 봐도 다시 되돌아오는 것이고, 얇은 다리 기둥을 지탱하고 있는 바퀴처럼 불안스럽게 말이다. 이렇게 작가는 근대성의 단편들이 갖고 있는 모호하고 암시적인 의미들을 통해 지나간 과거의 문제들이 여전히 반복, 지속되고 있음을 상기시킨다. 특히나 「정교한 반전」의 경우 이에 대한 의미심장한 암시들로 가득하다. 근대의 원근법을 의미하는 원뿔들 이미지나 붕대로 얼기설기 설치되어 있는 구조물, 근대성의 시각체제의 상징이라 할 수 있는 격자무늬가 그려져 있는 큐브를 불안하게 쌓아놓고 이를 쓰러뜨릴 듯 손가락으로 가리키게 함으로써 이들 근대성에 대한 작가의 문제의식이 전체적으로 이에 대한 편치 않은, 여러 가지 고민들, 그 비판적 성찰과 함께 하는 것임을 드러낸다. 소재와 형식적인 구성 면에서 이전과 사뭇 달라지긴 했지만 세상을 향한 작가의 화두는 여전한 셈이다. 관심사의 확장과 이에 따른 다소 다중, 다의적인 서사나 여러 낯선 비유장치들에도 불구하고 오히려 담고 있는 문제의식은 더 단단해지고 정교해지는 것만 같다. 세월이 흐를수록 더 짙고 뚜렷해지는 벽화기법처럼 그동안 세상을 면면히 관찰하고 고민하면서 작가가 그림 속에 차곡차곡 눌러 담아온 사유의 형상과 물성들이 특유의 회화성, 이른바 조각적 회화의 완연(完然)한 구축을 통해 점차 그 가볍지만은 않은, 어떤 부동의 존재감마저 획득하고 있는 것처럼 보이는 것이다. ■ 민병직

Vol.20170905g | 이재훈展 / LEEJAEHOON / 李哉勳 / painting