- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

내가 너를 보다 I see You

민정See展 / MinjungSee / 旻廷See / mixed media 2017_0829 ▶ 2017_0903

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20161029d | 민정See展으로 갑니다.

초대일시 / 2017_0829_화요일_06:00pm

2017 뉴디스코스 우수 선정작가展

관람시간 / 10:30am~06:30pm

사이아트 스페이스 CYART SPACE 서울 종로구 윤보선길 28(안국동 63-1번지) Tel. +82.(0)2.3141.8842 www.cyartspace.org

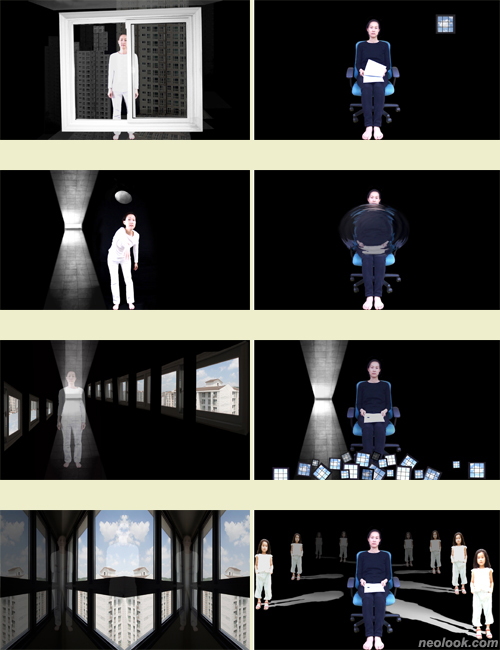

"『내가 너를 보다』展은 '나'를 '너'라는 지칭을 사용하여 부르지만 사실은 내가 도시인으로 나를 보는, 자신과의 관계를 그린다. 나를 '너'라는 타자로 지칭함은 그 만큼 낯선 시선, 이분법적으로 자아를 쪼개어 볼 수 밖에 없는 어려운 타자되기를 포함한, 차가운 자신의 시선을 의미한다. 전시 공간에서 관람객들은 스팩타클한 장면을 속에, 각자의 시선으로 도시에 사는 한 도시인을 볼 것이고, 아마 누군가는 자신을 볼 수도 있을 것이다." (민정See)

- 민정See_내가 너를 보다_영상_00:04:00, 가변크기_2017

현대 도시공간 속에서의 인간 그리고 자연 ● 작가 민정see는 이번 전시에서 『내가 너를 보다(I see you)』를 주제로 영상 작업을 선 보인다. 이 작업들은 작가의 개인사적 삶이 현대의 도시라는 사회 환경과 마주치면서 시작된 사유들과 관련되어 있다고 한다. 작가에게 있어서 도시는 인공물로 뒤덮여 있는 공간이라고 생각되었기 때문이다. 그는 편리한 도시 속에서 자라오면서도 자연에 대해 지속적으로 관심을 갖게 되는 것을 스스로 인식하게 되었던 것 같다. 그 결과 자신의 삶의 영역에 대한 사회적 의미를 생각하는 방향으로 생각이 발전되었던 점은 작업활동에 있어서 중요한 동기가 되었던 것으로 보인다. 작가는 그 과정에서 그 대칭점에 있음직한 자연을 함께 바라보게 되었던 것 같다. 자신이 살고 있는 도시 공간 역시 자연의 한 일부일 수 있으나 자연이라고만 할 수 없는 그 무엇을 느낄 수 있었기에 도시와 자연 사이의 차별적 지점에 대한 작가의 문제의식은 도시 공간과 자연과의 관계에 대한 사유로 확장되었던 것으로 보이며 이것은 결국 그의 작업에 있어 중심적 주제가 되었던 것 같다. ● 작가는 자신이 살아가고 있는 도시 환경을 '플라스틱 자연'이라고 말한다. 우리의 삶의 터전은 자연이었지만 문명과 기술이 발달하면서 인간의 생활환경은 어느덧 자연으로부터 멀리 떨어져 인공의 산물이 넘쳐나는 공간이 되었기 때문일 것이다. 작가는 그의 작업에서 이 인공적인 현대 도시 환경의 대표적 아이콘이자 상징물로 플라스틱이라는 소재를 제시하고 있다. 현대의 기술문명이 발전하면서 현대 사회에서 물질을 감각하는데 있어 가장 흔히 사용하는 도구이자 매개물이 바로 이것이기 때문일 것이다. 작가는 플라스틱이라는 이 인공물들이 일회용품으로 쓰고 버리기 쉬운 물질을 대표하는 것이기도 하다는 점에서 이것을 현대의 도시를 살아가는 사람들의 사고방식을 대변하는 것으로도 보았다. 자연과 세계는 영원한 체계임에도 인간의 욕망은 일회적 편리함에 더 익숙해져 있기에 현대 사회에서 인간은 이 자연의 체계를 인간의 일회적이고 순간적인 욕망적 체계로 빈번히 대체해 버리고자 하는 것이다. 그러므로 작가가 현대의 도시 환경을 '플라스틱 자연'이라고 지칭하는 것은 현대 사회에서 인간이 어떠한 위치에 있는가를 말해주기 위한 수사법이라는 것을 알 수 있다.

- 민정See_내가 너를 보다_영상_00:04:00, 가변크기_2017

인간은 정보의 70~80%를 눈을 통해 습득한다고 한다. 그런데 현대의 도시인들은 정보의 대부분을 컴퓨터 모니터에 있는 플라스틱 소재의 스크린과 핸드폰의 투명한 액정보호막 너머로 습득하고 있다. 그리고 이렇게 사용하는 제품들은 몇 년 사용하지 못하고 교체하는 소모품들이 대부분이다. 플라스틱처럼 인간이 만들어내는 인공의 산물들은 거의 이렇게 일회적이거나 짧은 기간 소모하고 버리게 되는 것이다. 그럼에도 그 대부분 인공의 산물들은 플라스틱 소재의 생산물에서 보듯이 잘 썩지 않고 자연의 순환을 거스르면서 역설적으로 오랜 기간 남아있게 된다. 작가는 그의 작업에서 이처럼 플라스틱 표피와 프레임 안에 갇혀버린 현대인의 상황을 드러내고 있다. ● 작업을 살펴보면 작가는 그 자신 역시 그 프레임에서 자유롭지 못함을 자조적 어법으로 화면 가운데 위치시키고 있는데, 작가는 아마도 이를 통해 현대의 도시 공간에서 플라스틱과 같은 인공물을 매개로 하여 자연과, 세계와 관계하게 되는 인간의 모순적 위치를 확인해 보이고자 하는 것처럼 보인다. 그래서 일회적인 해프닝과 같은 영상들을 통해 타자와 관계하기에 있어 인공적 매개물 프레임에 의해 왜곡되고 있는 부분들을 관객에게 보여줌으로써 현대 사회 속의 인간의 위치를 감지하도록 만들고자 하는 것 같다.

- 민정See_Plastic Square_영상_00:04:00, 가변크기_2016

현대인들은 어쩌면 이처럼 순수한 자연을 그대로 감각하기를 어려워하거나 불편하게 느끼는 상황에 와있는지 모른다. 그러므로 '플라스틱 자연'이라는 프레임은 인공물에 오히려 익숙해져 버린 현대의 도시인들에게 이중적 기제가 되고 있는 것으로 보인다. 단절되고 다가설 수 없는 타자가 되어버린 자연에 대한 일종의 보호막으로 작동하기도 하고 동시에 자연으로 다가서는 것을 가로막는 한계적 장벽이 되어 버린다는 말이다. 인간은 자연의 일부였고 그래서 본능적으로 자연을 갈구하고 있음에도 불구하고 더 이상 자연을 그대로 순수하게 감각할 수가 없는 상황이다. 인공물로 대체된 자연을 접하게 된 현대의 도시인들은 '플라스틱 자연'이라는 형용모순의 폐쇄회로에 갇혀버린 것이다. 작가는 이 모순적 현실을 극적으로 드러내 보여줌으로써 우리 시대, 우리 자신을 자각하게 만들고 있다. ● 작가는 이렇게 그의 작업에서 '플라스틱 자연'이라는 역설적 도시 공간을 보여주고 있는 것이다. 다시 말해 자연을 갈망하면서도 인공이라는 프레임 안에 갇혀있는 우리 자신을 보도록 만들고 있는 것이다. '내가 너를 보다'라는 민정See의 작업은 이처럼 도시 공간이라는 자연이라고 부르기에는 모순적인 인공의 위치에서, 뿐만 아니라 '너를 보고 있다'라고 생각하고 있는 바로 그 위치에서 아이러니컬하게도 자연을 갈망하고 있고, 타자를 보고 있는 것으로 착각하고 있는 우리 자신의 모습을 발견하도록 만든다. 현대의 도시 공간에 길들여진 인간이 자연을 자연 그대로 볼 수 없음을 보여주고 있는 것이다. 결국 작가 민정See는 인간이 만들어낸 산물인 인공의 프레임 속에 인간 스스로 갇혀버리게 된 이율배반적 상황을 인간이 타자와 관계하는 방식과 관련하여 시각적 허위 혹은 역설적 어법을 통해 서술해냄으로써 현대 사회에서 인간의 맞닥뜨린 모순적 현실을 그대로 경험하도록 만들고 있다. 어쩌면 현대사회에서 나와 너 그리고 현실을 본다는 것이란 다름 아닌 이처럼 인간의 한계가 무엇인가를 각성하는 행위일는지는 모른다. 작가는 이 혼란스러운 현실을 열어 이로부터 인간 그리고 자연의 관계에 대해 작업을 통해 질문하고 있다. 그가 어떤 결론보다는 질문할 수 밖에 없는 것은 그 역시 이것이 현대 사회의 혼란스러움 가운데 행할 수 있는 유일한 행위이기 때문일 것이다. ■ 이승훈

- 민정See_Plastic Square_영상_00:04:00, 가변크기_2016

나는 도시에서 자라 반짝이는 쇼윈도와 높은 유리 건물들, 밤이 낮보다 더 화려한 색을 뽐내는 것이 익숙하다. 학군 좋은 곳 이라는 데서 치열히 공부했고, 많은 과외와 학원을 다니며 성장했으며, 도시, 경쟁사회 속에 다른 사람과의 관계들 일 수도 있고, 심각한 뉴스소식 일 수도 있고, 매일 지나다니는 아파트 쓰레기장 일 수도 있고, 무감각하게 그저 열심히 빠르게 걸어왔다. ● 나는 자연을 그린다. 하지만 자연으로 내가 들어 갈 순 없다. 자연이 나에게 와야 한다. 절대로 벌레와는 같이 살 수 없다. 그 자연은 마치 집 벽지에 붙이는 나무 스티커처럼 실제와는 거리가 있는, 이 도시를 치장하기 위한 편리한 내 머리 속에 존재하는 깨끗한 일회성 플라스틱 자연이다. 플라스틱 관념의 인공 도시 안에 얇고 차가운 부풀려진 비닐. 그것들의 관계성은 나에게 비닐장갑들의 악수를 떠오르게 한다. ● 하루에도 몇 천만 몇 억만 장인지 모를 만큼의 쏟아져 나오는 인쇄물들, 영원성을 이야기 할 수 없는 일회성을 가진 도시 문화는, 나의 작업 매체에 중요한 영향을 끼친다. 일회성을 가진 것들, 아니 일회성이 되어 버린 듯한 이들 간의 관계성은 대개의 영원히 남는 작품으로써가 아니라 동시대의 해프닝 같은 일회성으로 기록된다. 그러기에 작품의 형식은 잡을 수 있는 안정감이 아닌, 부실하고 가벼움, 덧없음을 포함하며, 내적으로는 시대의 상실감을 내포한다. ■ 민정See

Vol.20170829b | 민정See展 / MinjungSee / 旻廷See / mixed media