- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

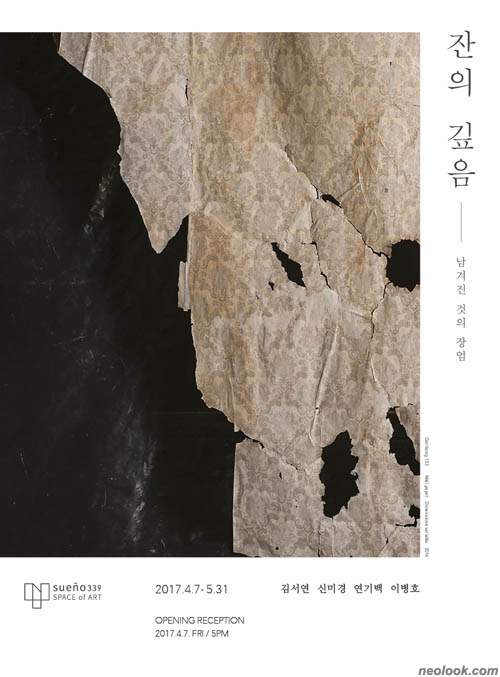

잔의 깊음 – 남겨진 것의 장엄

김서연_신미경_연기백_이병호展 2017_0407 ▶ 2017_0531 / 월요일 휴관

초대일시 / 2017_0407_금요일_05:00pm

관람시간 / 11:00am~07:00pm / 월요일 휴관

예술공간 수애뇨339 SUEÑO 339 서울 종로구 평창길 339 Tel. +82.(0)2.379.2970 sueno339.com

"잔(盞)과 잔(殘)의 깊음 - 남겨진 것의 장엄" ● 『잔의 깊음』은 수애뇨339의 두 번째 기획 전시이다. 전시 제목에서의 '잔(盞)'은 그리 많지 않은 양의 액체를 담는 용기를 지칭한다. 그러나 때때로 이것은 단순한 용기 이상의 의미를 띠기도 하는데, 예를 들면 '독이 든 잔은 단번에 들어야 한다.'나, '이 잔을 내게서 거두어 주소서'에서와 같이, 잔은 관용적으로는 어떤 사명이나 맡겨진 임무를 상징하는 상징체로 언급되기도 한다. 때문에 잔에는 그것의 물리적 용량을 훨씬 능가하는 상징적 의미들의 짙은 무게가 담겨 있다고 볼 수 있을 것이다. 한편 흥미롭게도 '잔'은 앞의 의미와는 정 반대의 의미로도 해석되는데, '잔재(殘滓)', '잔여(殘餘)'와 같이, 남겨진 것, 버려진 것의 의미, 또는 '잔가지', '잔소리' 등 주된 흐름 안에 속하지 않은 것이나 자질구레한 것들의 의미로도 사용된다. 결과적으로 보면, 잔의 이러한 상반된 의미나 대조적인 쓰임새는 '잔'이라는 짧은 단어에 함축된 의미의 깊이를 다시 한 번 생각나게 한다.

- 김서연_Cut Pieces-Black Lace_캔버스에 아크릴채색, 핸드 컷팅_162×130cm_2017

- 김서연_Cut Pieces-Black Lace_캔버스에 아크릴채색, 핸드 컷팅_162×130cm_2017

그러나 『잔의 깊음』 전시가 단지 잔의 다의적 측면만을 조명하기 위함은 아니다. 마치 잔의 본질이 용기의 외형에서가 아닌, 용기를 통해 시각적으로 드러나게 되는 빈 공간 즉, 잔의 깊이인 것처럼, 오히려 『잔의 깊음』에서는 외형에 가려 잊게 되거나 차치하게 되기 마련인 어떠한 본질을 들여다보기 위한 시도에 가깝다. 잔의 본질이 그것의 외양에 우선하지 못하고 있다는 실상은 잔에 적용된 우리의 기준이 유용성, 효용성, 가시성에 맞추어졌기 때문일 것이다. 그리고 비단 이것뿐 아니라, 그 외의 모든 것도 이렇게 특정한 기준에 의해 그것의 본질과 가치가 평가된다. 이 기준에 의해서 대부분의 대상은 쓸모와 쓸모없는 것, 중요한 것과 사소한 것으로 나뉘며, 완전한 것과 손상된 것, 또는 생명과 생명 없음으로 구별된다. 그리고 이 구별과 가름은 더 나아가서는 대개 위계와 등급이 된다.

- 신미경_Archetype Series_비누, 피그먼트, 향, 바니쉬_314×222×143cm_2013

- 신미경_Archetype Series_비누, 피그먼트, 향, 바니쉬_314×222×143cm_2013

이러한 구별과 분열은 한스 제들마이어(Hans Sedlmayr)나, 기 드보르(Guy Ernest Debord)와 같은 학자들이 이미 수 십 여 년 전에 지적한 현상들이었다. 특히 제들마이어는 『중심의 상실(Verlust der mitt)』에서 극단적인 합리주의, 효용 중심주의, 이해 타산적 기준, 원초적인 것의 추구 등이 현대 사회에서 양극화 현상을 부추겼고, 또한 이 양극화 현상의 흐름 속에서 인간성이 상실되었는가 하면, 분극과 분열이 조장되었다고 보았고, 결론적으로 그는 이러한 사회현상들을 '중심의 상실'로 진단하였다. 그리고 사실상 예술은 이러한 현상에 가장 큰 타격을 입었다.

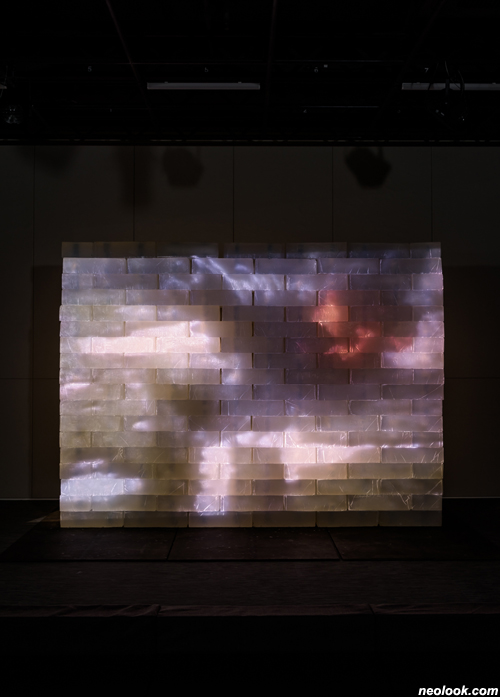

- 신미경_The Wall_비누, 금속 구조물, 향, 포로젝터, moving images_240×360×30cm_2016

"많은 사람들에게 예술이란 그저 실생활의 언저리에서 행해지는 기분 전환 행위쯤으로 여겨진다. 그들은 예술이 삶의 심혼에까지 파고들어 가서 아직 밝혀지지 않은 비밀들을 밝혀준다는 것을, 또 그 예술이 가장 비타산적인 고백을 지니고 있기 때문에 가장 직접적이고 가장 솔직하다는 것을 알지 못한다." (한스 제들마이어)

- 신미경_The Wall_비누, 금속 구조물, 향, 포로젝터, moving images_240×360×30cm_2016

『스펙타클의 사회(La societe du spectacle)』에서 기 드보르의 어조 또한 제들마이어의 시각과 크게 다르지 않았다. 현대 사회를 보는 이들의 예리하지만 비관적인 시선에 공감하는 한편, 이미 되돌릴 수 없이 적대적 관계로 돌아선 양 극단에서, 예술을 포함해 지금은 철저히 외면된 어느 한 쪽에 역전의 기회를 주고 싶은 의도는 어쩌면 두 학자들의 깊은 속내였을지 모른다. 『잔의 깊음』 전시는 이렇게 사회가 제시한 기준 아래, 쓸모없고 남겨지고 버려졌다고 치부되었던 것들이 보여주는 본질과 정신성을 되돌아보기를 제안한다. 또한 이러한 작품들이 찬연하게 드러내는 장엄과 숭고는 이들을 남겨진 '잔(殘)'으로 치부하였던 잣대가 타당한가라는 우리의 질문을 더욱 깊이 있게 이끌어준다.

- 연기백_Garibong 133_벽지_가변크기_2014

네 명의 참여 작가 중, 신미경은 고대 유적이나, 미술사에서의 대표적인 작품, 거대한 기념비, 기념조각 등을 비누로 캐스팅하였다. 그의 「화장실 프로젝트(Toilet Project)」는 작품을 실제로 화장실 세면대에 설치한 것인데, 작가는 사용자들에 의해 형태가 변형, 훼손, 소멸되어가는 '상태'를 작품으로서 제시하였다. 이것은 전통적인 조각 형식에 도전하는 새로운 제2의 형식을 제안하는 것으로, 고정되고 보존되어야 할 형태 대신 상태가 우선되었고, 석재, 금속재, 목재와 같은 전통적인 재료 대신 일상적인 재료인 비누가 사용되었다.「벽(The Wall)」 역시 같은 맥락에서 이해할 수 있는데, 공공기념물로서 견고하게 유지되어야 할 벽은 비누 블록으로 대체 되었으며, 관객들은 이 대안적인 기념물의 표면에 자유롭게 낙서를 남길 수 있다. 이로써 신미경의 「벽」은 어떠한 제한이나 검열 없이, 개인의 다양한 생각들을 수용하는 새로운 기념물이 되었다.

- 연기백_Garibong 133_벽지_가변크기_2014

한편, 2016년 개인전에서 박제 과정을 작품에 도입한 이병호는 이러한 작업 과정을 통해 생명 없이 남겨진 육체, 완결로 볼 수 없는 것에 관한 작가의 관심을 나타내었다. 이병호의 이전 작품들의 상당수가 껍질이나 얇은 표면으로 표현된 거죽 내에, 바람이나 공기와 같은 어떠한 비물질의 유입 과정을 보임으로써, 인간을 이루고 있는 요소들, 예를 들면 피부와 같이 눈에 보이는 외양과 눈에 보이지 않는 것들, 즉 인간다움, 사고, 생명력 등이 상호 교차되는 작업들이었다면, 이번에 전시된 박제 시리즈는 박제의 마지막 과정 즉 껍질과 같은 피부를 입히는 마무리 단계의 직전에 머물면서, 외양을 입혀야만 마침내 도달하게 되는 완결이라는 의미에 관한 질문을 제시하고자 하였다.

- 이병호_Two Figures_폴리우레탄, 우드, 회반죽_98×115×102cm_2016

이병호가 생명이 결여된 육체를 통해 인간다움에 관한 문제를 드러내주었다면, 연기백은 버려진 주거 공간에서 채취한 오랜 벽지들을 겹겹이 설치하여, 어떠한 기능이 소모되어 폐기된 것으로부터의 장엄과 숭고를 찾았다고 할 수 있다. 그의 작업 또한 집의 껍질 혹은 어떠한 공간의 외양이라 할 수 있는 벽지를 설치함으로써, 쓸모의 유무(有無)에 따라, 소모된 것, 폐기된 것, 소진된 것을 구분하고 그것을 차치해버리는 효용과 기능 중심의 기준에 대한 논의를 미학적으로 전개하였다. 경제 성장에 박차를 가했던 시대를 상징하는 아파트들, 특히 산업 역군이라 할 수 있었던 여공들의 주거공간이었던 「가리봉 133」은 어느새 기능이 소모된 공간으로 전락하게 되었는데, 기능 면에서는 폐기되어야할 공간이겠지만 다른 기준에서 볼 때 그것은 여전히 유용하고 여전히 미적일 수 있음을 보여주었다. 작가에 의해 30여 년이 지나도록 벽 내부에 숨겨져 있었던 가리봉동 아파트의 벽지가 전시장에 설치되면서, 그 위에 남겨진 낙서, 거뭇한 손 때, 유행 지난 벽지 패턴 등은 재현 불가능한 축척된 시간성 자체를 드러냈다.

- 이병호_Two Figures_폴리우레탄, 우드, 회반죽_98×115×102cm_2016

『잔의 깊음』에서 유일한 평면 작업을 보인 김서연은 그러나, 캔버스 표면에 구멍을 뚫음으로 회화의 평면성에서 탈피하였다. 그의 작품은 루치오 폰타나(Lucio Pontana)에 의해 상처 입은 캔버스의 확장으로 설명될 수 있으나, 폰타나의 캔버스가 회화의 오랜 전통인 환영주의(illusionism)의 도구에서 벗어나 물질이 되는 시도였다면, 김서연의 캔버스는 거기에서 더 나아가 캔버스 표면 너머에서 그것을 지탱하고 있는 나무 프레임마저도 물질로 제시하는 도전을 보여주었다. 삶에서 느끼게 되는 무기력함이나 한계에서 벗어나기 위한 일종의 몸부림으로 시도되었던 이 행위는 작가 자신을 표현함과 동시에 보는 이들과의 강한 공감대를 형성한다. 또한 잘려져 나간 조각들을 뚫어진 캔버스와 나란히 제시함으로써, 남겨진 것, 버려진 것, 소외된 것으로 설명되는 잔(殘)의 깊이와 장엄에 관한 논의를 이어가고 있다. ■ 이상윤

Vol.20170407e | 잔의 깊음 – 남겨진 것의 장엄展