- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

~의 관계학(너를 이해하는 12가지 방법)

유정훈展 / YUJUNGHOON / 兪政勳 / painting 2017_0329 ▶ 2017_0414 / 일요일 휴관

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20140715h | 유정훈展으로 갑니다.

유정훈 페이스북_www.facebook.com/junghoon.yu.31

초대일시 / 2017_0330_목요일_06:00pm

관람시간 / 10:00am~06:00pm / 일요일 휴관

아트스페이스 플라스크 ARTSPACE PLASQUE 서울 성북구 정릉로6길 47 Tel. +82.(0)10.2631.2889 www.plasque.co.kr

일상의 화가 ● I. 누구나 아는 의사, 아는 변호사 한 명 쯤은 있다. 그러나 아는 화가는 참 드물다. 아는 연예인 보다 더 드물다. TV 드라마를 봐도 그렇다. 피아니스트도 등장하고, 디자이너도 등장하고, 심지어 가구제작자도 등장하지만 화가의 모습은 보기 어렵다. 그만큼 화가는 우리의 일상에 희소한 존재다. ● 이러한 현실은 모순적으로 느껴진다. 이렇게 길거리 곳곳에 미술 학원이 즐비하고, 대형 마트나 백화점의 문화 센터에는 항시 미술 강좌가 개설되어 있고, 예술계 고등학교, 미술 대학교가 이렇게 많은데, 그림 그리는 일을 업으로 삼는 화가는 만나기 힘들다. 매년 쏟아져 나오는 미술대학 졸업생들은 어디서 무엇을 하는 것일까? 왜 그들은 우리의 일상에서 자리 잡지 못하는 것일까?

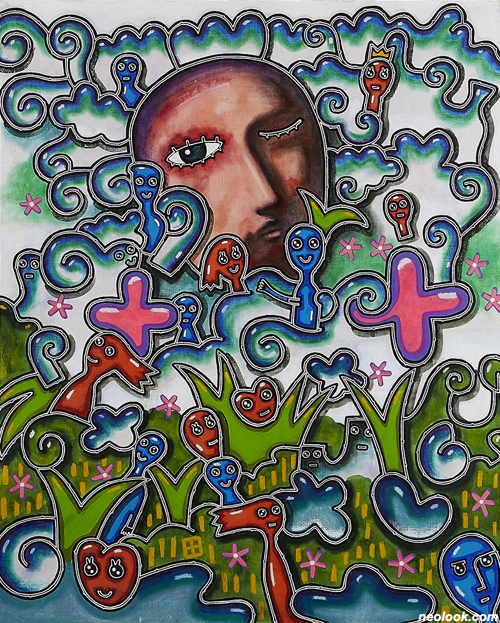

- 유정훈_~의 관계학 (너를 이해하는 12가지 방법)_캔버스에 아크릴채색_162×130cm_2016

- 유정훈_~의 관계학 (너를 이해하는 12가지 방법)_캔버스에 아크릴채색_162×130cm_2016

누구나 '아는 화가'가 한 명 쯤 있을 수 있는 일상. 나는 이것이 한 사회의 문화의 질을 측정하는 바로미터가 될 수 있다고 생각한다. '아는 조각가', '아는 설치미술가'도 마찬가지다. 자신이 보고 느끼는 것을 예술의 형식으로 표현하는 사람이 사회 구성원으로서 환대받으며 생계를 꾸릴 수 있는 환경, 예술 작품에 대한 수요와 공급이 풍족해서, 누구나 작품 몇 점 정도는 소장하고 있는 것이 당연하게 여겨지는 삶. 나는 이런 환경과 삶이 가능한 사회가 괜찮은 사회라고 생각한다. ● 돌이켜보면 산업 혁명과 시민 혁명을 거쳐 정치경제적으로 독립한 시민이 주권자가 되었던 사회는 대부분 '아는 화가' 한 명 쯤은 있는 일상이 보편적이었다. 화가들이 왕이나 귀족에 봉사하는 것을 그만두고 자기네 삶의 광경을 화폭에 담기 시작했을 때, 그 사회의 시각문화는 거듭났다. 피사로, 모네, 르누아르, 세잔, 고흐 등 유래 없는 회화의 전성기를 이루었던 시대의 화가들은 모두 시민의 삶을 그렸던 시민 출신의 화가였다. 그들은 '고귀한 사람들'의 녹을 먹는 궁정화가도 아니었고, '환쟁이' 소리를 듣는 날품팔이 기술자도 아니었다. 그들은 의사나 변호사와 다름없는 당당한 직업의식을 지닌 시민이었고, 당대의 일상 속에 견고하게 자리 잡고 있었다.

- 유정훈_~의 관계학 (너를 이해하는 12가지 방법)_캔버스에 아크릴채색_162×130cm_2016

- 유정훈_~의 관계학 (너를 이해하는 12가지 방법)_캔버스에 아크릴채색_162×130cm_2016

II. 나는 화가 유정훈의 삶과 작업에서 우리 사회에 여전히 희소한 '아는 화가'의 모습을 본다. 그는 서울 목동의 한 주택가에 위치한 자신의 작업실에 매일 '출근'해서 그림을 그린다. 누구한테 의뢰 받은 그림을 그리는 것이 아니라, 자신이 삶에서 느끼는 바를 얽매임 없이 그린다. 그의 작품에 대한 우리 사회의 호응과 수요는 들쭉날쭉하지만, 그는 개의치 않고 그림을 계속 그린다. 그리고 '화가'는 응당 그래야 한다고 생각한다. 생활의 어려움을 겪는다 해도 어쩔 수 없다. 실제로 앞서 예로 들었던 시민 화가들은 그와 같은 확고한 직업의식을 가졌었고, 그들은 자신의 그림이 인정받건 아니건, 팔리건 팔리지 않던 매일 아침 팔레트들 들고 캔버스 앞에 섰다. 그래서 적게는 수 백 점, 많게는 수 천 점에 이르는 그 화가들의 작품에는 당시의 일상이 섬세하게 기록되었다.

- 유정훈_~의 관계학 (너를 이해하는 12가지 방법)_캔버스에 아크릴채색_162×130cm_2016

- 유정훈_~의 관계학 (너를 이해하는 12가지 방법)_캔버스에 아크릴채색_162×130cm_2016

유정훈의 그림도 마찬가지다. 수요가 있건 없건 꾸준하게 제작되어 이미 상당량에 이른 그의 그림에는 이 사회의 평범한 시민으로서 그가 경험하는 일상이 스스럼없이 반영되어 있다. 그의 그림에는 팝 아트적인 왁자지껄한 외양에도 불구하고 리얼리즘적인 진솔함이 배어난다. 빨강, 파랑, 노랑과 같은 선명한 원색을 바탕으로 하고, 분홍, 자주, 보라, 연두와 같이 호감도 높은 혼합색을 곁들이는 그의 화폭은 눈코입을 달고 있는 익명적인 형상들로 가득하다. 그들은 다양한 모습와 표정을 취하고 있지만 모두 우리의 삶에서 접하게 되는 인물들로 와 닿는다. 만화 캐릭터처럼 엉뚱하고 귀여운 모습이어서 아이들도 좋아할 것 같은 그 형상들은 외곽선이 또렷하고 모서리에 하얀 빛 점이 새겨져 있어 유리 인형처럼 영롱하다. 발랄한 몸짓으로 화폭을 여백 없이 메운 그 형상들로 인해 유정훈의 그림은 매번 유쾌하고 해맑게 돋아난다. ● 하지만 그의 화폭은 마냥 가볍게 들썩이지는 않는다. 유정훈의 그림을 가만히 들여다보고 있으면 동심의 세계를 연상시키는 생기 넘치는 표면 아래 이별, 죽음, 우울, 고독과 같은 삶의 그늘이 스며있음을 자연스럽게 느끼게 된다. 하지만 유정훈은 그것을 별도의 방법으로 나타내지 않고, 다른 형상들과 마찬가지로 밝고 영롱한 캐릭터의 형상으로 나타낸다. 그들의 표정은 슬프고 아프지만 그런 감정으로 전체 화폭의 활기를 깨뜨리지 않는다. 그 결과 유정훈의 그림에는 삶의 그늘을 보듬고 나아가는 담담한 긍정성이 배어난다. 그의 그림은 생에 들뜬 아이처럼 짓궂으면서도 생을 관조하는 현자처럼 사려 깊다.

- 유정훈_~의 관계학 (너를 이해하는 12가지 방법)_캔버스에 아크릴채색_162×130cm_2016

III. 나는 유정훈의 그림이 스펙터클한 감상을 요구하는 작품이 아니라, 우리 사회의 일상을 함께하는 이웃들의 소박한 공감을 이끌어내는 작품이라고 생각한다. 그래서 일상의 맥락을 편안하게 이어받은 공간에서 이루어지는 이번 전시가 그의 화폭에 담긴 섬세한 생활감정과 흥미로운 공명(共鳴)을 이룰 것이라 기대한다. ● 나는 유정훈의 그림에 1990년대 후반과 2000년대 초반의 한국 사회에 자리 잡았던 수평적인 시민의식이 반영되어 있다고 생각한다. 그의 그림은 엄숙하지도 난해하지도 않고, 심각하지도 처절하지도 않다. 유정훈의 그림에 어떤 '주의'를 부여할 수 있다면, 그것은 '반(反)권위주의'일 것이다. 그의 화폭 위에 등장하는 수많은 형상들은 아무런 위계나 경중(輕重)없이 해저의 생물들처럼 자신들을 이끌어가는 삶의 흐름에 동등하게 몸을 맡기고 있다. 그래서 그의 그림을 감상하고 있노라면 특별한 형상이 두드러지는 것이 아니라, 거리를 산책할 때 느끼는 것과 비슷한 일상의 평온한 서사(敍事)가 들려온다. 그러한 서사를 화폭에 담기 위해서 화가가 자신의 캔버스를 펼쳐야하는 곳은 미술대학의 연구실이나, 국가나 기업의 지원을 받는 스튜디오가 아니라, 유정훈의 작업실과 같은 삶의 한복판일 것이다.

- 유정훈_~의 관계학_캔버스에 아크릴채색_162×130cm_2016

- 유정훈_~의 관계학_캔버스에 아크릴채색_162×130cm_2016

'스타 작가'나 '대학교수'와 같은 우러러 보는 직함을 달지 않고서라도, '저는 화가입니다. 그림 그리는 게 제 일입니다' 라고 스스럼없이 말할 수 있는 사회는 아직 요원한 것일까? 하지만 서구에서도 시민 사회의 성립과 시민 화가의 등장 사이에는 오랜 세월의 골이 패어 있다. 주변에 '아는 화가' 한 명 쯤 있는 일상은 먹고 사는 일 뿐만 아니라 삶을 보고 느끼는 일 조차도 자치(自治)적으로 마련하고자 하는 시민의 문화적 자각이 뒤따를 때, 비로소 성립한다. '스타 작가'나 '대학교수'와 같은 극소수의 인물들만이 예술 하며 살아가는 것이 아니라, 직접 만나서 대화할 수 있는 예술가들이 일상 속에 충만히 존재할 수 있는 사회적 기반을 만드는 노력이 필요하다. 즉 우리네 삶과 무관하게 '이름이 높은' 화가를 우대하기보다는, 우리네 삶을 공유하는 '아는 화가'를 소중히 여기고 살뜰히 챙기는 생활 문화가 형성되는 것이 중요하다. ● 나는 유정훈의 삶과 작업에서 그와 같은 '아는 화가'의 실현을 본다. 19세기 중후반에 등장했던 서구의 시민 화가들은 작품의 형식과 내용뿐만 아니라, 삶의 방식에 있어서도 당대의 '이름 높은' 화가들과 다른 길을 선택했다. 나는 일상 속에 소박하게 머물며 일상의 결을 진솔하게 그리고자 하는 유정훈의 삶과 작업에서 피사로, 모네, 르누아르, 세잔, 고흐와 같은 시민 화가들의 자취를 본다. 이번 전시에서 유정훈의 작품을 대면할 관객들에게도 그의 그림이 직접적으로 연상시키게 될 현대 미술의 양상 보다는, 그의 그림 속에 깊게 배어 있는 '아는 화가'의 존재를 강조하고 싶다. 그리고 유정훈의 그림의 가치 또한 제도와 시장이 폐쇄적으로 마련해 놓은 '주목도'나 '세련미'를 척도로 가늠하기 보다는, 시민 사회에 적합한 시각 문화를 형성하는데 얼마만큼 기여했느냐를 척도로 해서 가늠하고 싶다. ■ 강정호

Vol.20170329d | 유정훈展 / YUJUNGHOON / 兪政勳 / painting