- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

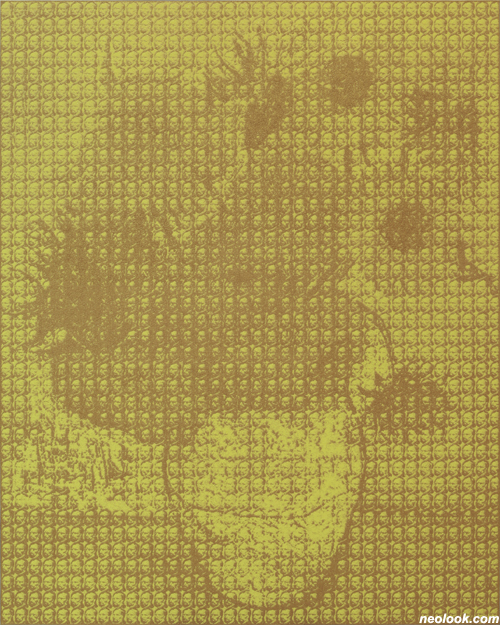

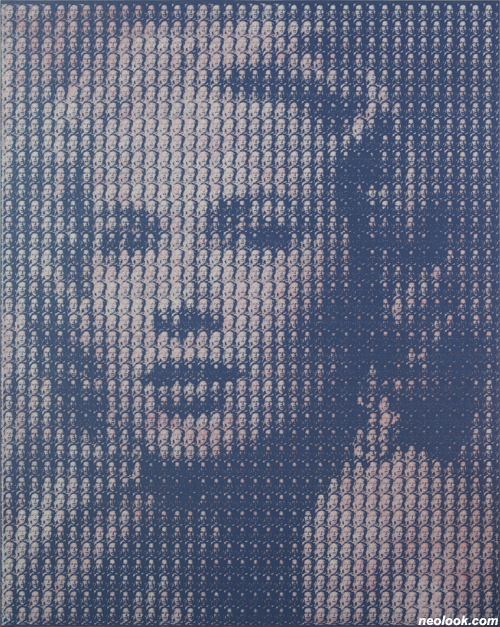

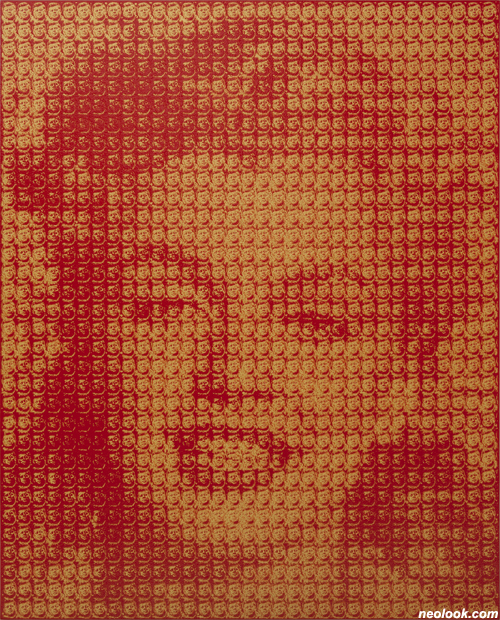

KIM DONG YOO, From 80's : 김동유, 80년대로부터

김동유展 / KIMDONGYOO / 金東囿 / painting 2017_0112 ▶ 2017_0206 / 백화점 휴점시 휴관

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20150228h | 김동유展으로 갑니다.

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 10:30am~08:00pm / 금~일_10:30am~08:30pm / 백화점 휴점시 휴관

에비뉴엘 아트홀 AVENUEL ART HALL 서울 송파구 올림픽로 300 롯데백화점 에비뉴엘 월드타워점 6층 Tel. +82.(0)2.3213.2606 blog.naver.com/a_arthall

롯데 에비뉴엘 아트홀은 2017년 새해를 맞아 김동유 작가의 주요 작업세계를 조명하는 『김동유_ 80년대로부터』전을 개최한다. 한국적 팝아트를 대표하는 김동유 작가는 '얼굴_ 이중의 이미지'로 국내보다 해외에서 먼저 주목을 끌며, 2000년대 이후 한국 현대미술의 형도가 새롭게 바뀌는 계기를 마련한 작가 중 한 명이다. 주요 작업들에서 그가 채택하고 있는 작업적 전략의 하나인 이른바 '이중의 이미지(dual image)'는 끊임없이 대상의 이면을 드러내고자 하지만 결국 튕겨져 나올 뿐이다. 그것은 단지 이미지와 이미지 혹은 껍데기와 껍데기 사이를 진자(振子)의 추처럼 공허하게 순환하면서 그 자체로 끊임 없이 배제되고, 떠밀려 주체를 상실한 채 삶을 영위하고 있는 이 시대의 초상이다.

- 김동유_Crack-Madonna and Child_캔버스에 유채_180×180cm_2016 김동유_Crack-Madonna and Child_캔버스에 유채_180×180cm_2016

이번 전시에는 신작 '크랙과 나비', '크랙' 연작 8점이 소개 된다. 명화, 이발소 그림의 틀에 박힌 정물, 나비 등 화면 위로 소환된 대상들은 구겨지고, 금(crack)이 가 물리적으로 해체된다. 이로써 미술사 내에서의 오랜 서구적 헤게모니와 인간의 욕망이 작용함으로써 덧붙여진 도상의 본래 의미와 권위는 탈각되고, 작가 특유의 냉소적 시선으로 그 '덧없음'을 환기시키는 매개가 된다. ● 이번 전시의 구성은 초기부터 최근까지의 주요 작품들을 망라하는 약식 회고전 형식을 취하면서도, 좀 더 폭 넓은 흥미와 이해를 이끌어내고자 그의 작업 전반을 관통하고 있는 작가적 전략을 '차용과 반복', '해체와 재맥락화', '순환하는 표면' 등 세 개로 나누어 살핀다. 이를 위해 80~90년대 실험기 작품들과 2000년대 이후의 주요 작품들 간의 연관성을 추적한다. 나누어진 세 개의 전시 구성을 따라가다 보면, 구겨진 신문, 우표, 이발소 그림, 그리고 자화상, 유명인 등 그의 80~90년대 작업들에서 나타났던 여러 형식적, 주제적 실험들이 이후 주요 대표작들의 든든한 토대가 되고 있음을 확인할 수 있다. ■ 에비뉴엘 아트홀

- 김동유_정물3_캔버스에 유채_100×80.2cm_2016

- 김동유_정물2_캔버스에 유채_100×80.2cm_2016

- 김동유_정물_캔버스에 유채_100×80.2cm_2016

김동유 작가와의 대담 ● 이진명: 안녕하세요. 저는 과거로 거슬러 올라가 현재로 되돌아오는 방법으로 선생님의 세계를 재구성하고자 합니다. 2016년도 얼마 남지 않았습니다. 화단에 입문한지 벌써 20년이 훌쩍 지났습니다. 어떤 화가의 작품을 잘 이해하기 위해서는 아무래도 화가라는 인격, 즉 페르소나를 알아야 한다고 생각합니다. 어릴 적 김동유는 어떤 사람이었고 어떤 계기로 미술세계를 선택했습니까? ● 김동유: 자기를 안다는 것은 실로 불가능해 보일 것 같습니다. 누구나 스스로의 잘못은 뉘우치지 못하고 장점도 발견하지 못하는 것 같습니다. 누구나 스스로에게는 맹목적인 것 같습니다. 그리고 무엇보다도 자신만은 옳다고 생각합니다. 이를 '자기 동일성의 폭력'이라고 부릅니다. 자기의 범주에 가두고 세계를 끌어들여서 해석합니다. 마치 씨름 경기에서 샅바를 손에 걸치고 게임을 벌이듯 사람은 자기 인식이라는 샅바를 통해서 세계를 재단(裁斷)하려고 합니다. 또 이는 '자기 동일성' 안에 세계를 들여놓는다는 말과도 부합합니다. 최근에 한국의 어떤 이론 선생님이 미셸 레비나스의 논의에 대해 설명하는 것을 들었습니다. 레비나스에 따르면 우리를 바라보게 만드는 힘은 타자(the other) 속에서 발견된다는 것입니다. 타자는 배척해야 할 대상이 아니라 그 안에 신(God)이 내재한다는 말은 너무나 신선했습니다. 나중에 다시 이야기하겠지만 타자의 얼굴을 그리고 갈라진 시간의 틈에서 신성(deity)을 발견하려는 것도 전부 어릴 적 이야기와 맞닿아있습니다. 사실 우리는 타인의 모습을 통해서만 스스로를 바라보게 됩니다. 예술 역시 그러합니다. 예술 작품은 내가 낳은 또 다른 나의 페르소나입니다. 그것은 일단 나로부터 분리되면서 새로운 타자가 됩니다. 동시에 나의 반영입니다. 그러면서 스스로 여행을 하게 됩니다. 미술계에서, 일반 개인의 손들을 거치고 출판계와 언론계를 유영하다가 다시 미술계로 돌아오게 됩니다. 그 자체로 생명이고 인격인 것입니다. 어릴 적 이러한 느낌이 어렴풋이 시작되었습니다. 저희 어머니는 자식들을 집에 홀로 남겨두고 멀리 일하러 가실 나름의 사정이 있었습니다. 어머니가 떠날 때 뒷모습을 바라보면서 황톳길로부터 솟아나는 황토먼지가 나의 눈물과 섞이는 경험을 여러 차례 겪었습니다. 황톳길 옆 길가에서 유유자적하게 되새김질을 하며 울어대는 황소도 기억납니다. 그 시골의 풍경과 생활상이 좋게만 각인되었을 리 만무합니다. 슬픔을 잊기 위해서 부단히 많은 것을 추구했습니다. 그때마다 물건을 채집했던 것 같습니다. 동식물 같은 대상뿐만 아니라 특별한 모양의 돌멩이 · 깨진 기왓장 · 나무등걸 · 버려진 공예품 등 많은 것을 모았습니다. 불교에서는 우리의 오온(五蘊)이 세계를 만든다고 가르칩니다. 꼭 그 가르침에 부합하지는 않더라도 어릴 적 모았던 대상들로부터 무언가 마법을 바라본 것 같습니다. 그것들은 내가 관심을 기울여주지 않았을 때 무의미 자체였습니다. 그러나 관심을 불어넣어주고부터 그것들은 하나의 매트릭스, 즉 소우주에 편입되었습니다. 이 소우주의 주재자가 바로 나입니다. 지표면에서 서울, 대한민국, 아시아, 지구, 은하계, 우주를 거쳐 무극으로 넓어지듯이 매트릭스를 확장하고 싶었습니다. 진정한 문화의 가치론으로 나아가고자 했습니다. 그것이 고등학교부터 대학원을 다닐 때까지 형성되었던 자의식입니다.

- 김동유_Sunflower (Van Gogh)_캔버스에 유채_227.3×181.8cm_2010

이진명: 선생님의 작품은 초기에 '채집방법'이라는 대전제로 일상의 진부한 대상을 전혀 진부하지 않게, 그리고 너무도 한국적으로 표현해서 충격적인 신선함을 주었습니다. 그때 심정과 세상과 대했던 태도를 말씀해주십시오. 소위 이발소 그림의 재창작, 죽었거나 버려진 대상에 생기를 불어넣거나 망자를 소환하는 방식으로 우리 미술계에 신선한 바람을 불러일으켰습니다. ● 김동유: '채집방법'이란 저의 젊은 시절 초창기 작업의 화두였습니다. 서구의 예를 들어 보겠습니다. 1923년에 태어난 프랑스의 문학평론가 르네 지라르는 아버지가 아비뇽 미술관의 큐레이터였어요. 저절로 미술에 관심을 두고 미술관을 다니며 견문을 넓혔다고 합니다. 회화 작품은 아름다운 장식이 아니라 진리를 담는 그릇이라는 사실이 서구의 대지성들의 성장사에서 드러납니다. 회화는 아름다운 대상일 뿐만 아니라, 인간의 예지(叡智)를 담는 그릇입니다. 우리 동양에서도 소동파는 수많은 전적 · 그림을 보며 세계의 초탈적 관점을 높였고, 추사 김정희도 월성궁에서 고전을 학습하며 고증학자가 되었습니다. 한국의 전란 후, 그리고 개발독재로 성장중심주의로 일관한 우리는 문화적으로 방치되어 버린 세대였다고 말해도 과언이 아닙니다. 자라서는 대전에서 학교를 다녔습니다. 루브르나 구겐하임이라는 커다란 요람을 들를 수 없는 저로서는 미의 전형을 나의 삶 자체에서 찾아야만 했습니다. 가장 한국적인 것, 그것이 당시의 나에게 진리였을 텐데, 이발소에서 보았던 그림, 길가에 버려진 호랑이 자수 그림, 화방에서 찾아가지 않은 무명 작가들의 성마른 풍경화가 진리의 요람이었습니다. 공주에서 자라던 어렸을 때부터 무언가를 수집하여 의미를 불어넣곤 했습니다. 나의 리튜얼, 즉 나의 의식(儀式)은 이렇게 이어졌습니다. 버려지거나 의미를 실각(失脚) 당한 시신들에게 정령을 다시 불어넣어주는 소환사(召喚師)로서의 역할을 다짐했습니다. 거기서 독특한 한국의 맛이 났습니다. 마치 부대찌개를 먹는 맛이랄까? 재료와 기제는 서구의 것이 더 강한데 우리의 감수성이 묻어난다는 사실에 의미를 두고 싶었습니다. 이후 이러한 작업이 전기를 맞게 됩니다. 이러한 작업과는 별도로 다른 작업을 준비합니다. 아까 말했던 장면인데, 황톳길에서 솟아나는 황토먼지가 눈물과 섞이고 얼굴에 때가 끼어 더욱 슬펐을 나에게 가장 강력한 이미지를 선사하고 싶었습니다.

- 김동유_Audrey Hepburn (Gregory Peck)_캔버스에 유채_227.3×181.8 cm_2009

- 김동유_Grace Kelly (Frank Sinatra)_캔버스에 유채_227.3×181.8 cm_2012

이진명: 아, 얼굴 시리즈를 말하시는군요. 진정으로 선생님 작품 시리즈 중에 압권은 1999년 금호미술관의 전시회에서 박정희 대통령을 주제로 표현했던 작품 「두 개의 얼굴」로부터 시작되었다고 생각합니다. 저는 고대 그리스의 헨카이판(hen kai pan) 사상이 떠오르기도 하고 노자의 '박(樸)'과 '산(散)'의 개념이 떠오르기도 합니다. 이 그림 시리즈의 내용과 의미에 대한 이야기를 들어보고 싶습니다. ● 김동유: 맞습니다. 앞서 가장 강력한 이미지를 슬펐던 나에게 선사하고 싶었다고 말했습니다. 강력한 이미지는 용기와 같은 감정을 주었고 그림 그리는 작업 자체에 재미를 주었습니다. 새마을 운동의 녹색 이미지로 박정희 대통령을 그렸습니다. 그분은 공도 있고 과도 있지만 어찌 되었건 우리 현대사에 빠질 수 없는 인물입니다. 그 그림을 그리는데 완성될 즈음에 내게 넘어져서 쏟아졌습니다. 채 마르지 않은 화면을 손으로 막아냈던 기억이 생생합니다. 손으로 막아서 번져버린 채 출품했습니다. 아마도 박영택 선생이 출품을 요구했고 그에 부응을 했는데 걱정도 되었습니다. 그런데 반응이 너무 좋았습니다. 미술계의 사람들의 반응도 좋았고 비평가들도 새롭게 바라보았습니다. 헨카이판이라는 말은 그리스의 미학 용어라고 배웠습니다. 영어로는 하나이면서 전체라는 뜻이니 'one for all' 정도로 번역될 것입니다. 반대로 'all for one'이라 해도 무엇이 문제겠습니까? 저의 그림도 서구 미술과 우리의 정서, 남성과 여성(음양), 계층과 세대, 사물의 층위(말하자면 장미꽃과 핵폭발)를 동시에 말해야 했는데, 이중 이미지의 그림으로 여러 의미들을 총합하거나 다시 해체하는 리듬을 만들 수 있을 거라고 생각했습니다. 지금도 저는 이 시리즈를 절대 처분하지 않았습니다. 잠시 다른 시리즈의 문을 열기 위해 휴식한다고 보시면 좋을 것 같습니다.

- 김동유_Ingrid Bergman (Humphrey Bogart)_캔버스에 유채_227.3×181.8cm_2012

- 김동유_Marilyn Monroe (John F. Kennedy)_캔버스에 유채_162.2×130.3cm_2016

이진명: 최근작 '크랙', 즉 금이 간 균열로 회화의 이미지를 만들어내는 새로운 시리즈를 선보였습니다. 아직 완성된 시리즈가 아니고 완성 단계를 위해서, 으레 어떤 화가나 마찬가지로 다 그렇듯이, 여전히 긴 여행이 필요할 것 같습니다. 이 작업에 대한 계획에 대해서 이야기 듣고 싶습니다. 그리고 이 시리즈가 의미하는 내용은 무엇인지 알고 싶습니다. ● 김동유: 인간은 죽음을 기억하고 인지하는 유일한 동물입니다. 어떤 분야를 보더라도 우리가 죽음을 잊기 위해 만들지 않은 산물이 없습니다. 권력, 재화 그리고 내세의 존재는 죽음을 잊게 만들 것입니다. 예술 속으로의 몰입이 선사하는 미의식은 죽음이라는 불안한 의식을 압도하고도 남습니다. 그런데 죽음을 잊게 만드는 이 문화 세계도 하나의 진실만은 비켜가지 못할 것입니다. 바로 열역학 제 2법칙입니다. 우주는 빅뱅으로부터 시작해서 놀라운 안정을 얻다가 시간이 흐름에 따라 부피가 팽창하면서 점점 가벼워지고 종국에는 식어버리게 됩니다. 아시겠지만 이를 열사(heat death)라고 합니다. 이러한 진리가 드러나는 최초의 현상이 바로 금, 크랙입니다. 성모자상의 그림들은 인간의 영속적 삶의 축복을 기원하고, 우리가 이 그림들을 독실하게 바라볼 때 우리는 죽음에 대한 염려로부터 잠시나마 구제 받는다고 생각합니다. 그러나 하늘을 손바닥으로 가릴 수는 없는 일. 우주의 운행은 모든 것을 열사의 단계로 몰아 세우지 않겠습니까? 이러한 진리가 드러나는 최초의 계기를 크랙으로 파악한 것입니다. 아직 이 시리즈의 학술적 검토가 이루어지지 않았지만 언젠가는 의미가 확연히 전달되리라고 생각합니다. 좀 더 방대한 자료를 리서치하고 내 의중에 맞는다고 생각하는 레퍼런스를 여러 각도에서 펼치려고 합니다. ('우리 시대 작가와의 대담' 부분 발췌) ■ 이진명

Vol.20170112a | 김동유展 / KIMDONGYOO / 金東囿 / painting