- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

2016 올해의 중견작가전 2016 The Leading Artists of This Year

송광익_고관호_김영세_박승수_노상동展 2016_0831 ▶ 2016_0918 / 월요일 휴관

- 송광익_지물(紙物)_한지, 먹, 고무, 의자_400×366cm_2016

초대일시 / 2016_0831_수요일_06:00pm

관람시간 / 10:00am~08:00pm / 월요일 휴관

대구문화예술회관 DAEGU ARTS CENTER 대구시 달서구 공원순환로 201 Tel. +82.53.606.6114 artcenter.daegu.go.kr

대구문화예술회관(관장 최현묵)은 2016년 DAC 작가시리즈의 마지막으로 『올해의 중견작가전』을 8. 31(수)부터 9. 18(일)까지 1~5전시실에서 개최한다. 중견작가를 초대한 이 전시는 앞서 개최된 올해의 청년작가전과 함께 8. 31(수) 18:00 중정홀에서 개막식을 연다. 이번 전시에는 평론가 등 미술계에서 추천한 여러 작가들 중 1950년대 초반생의 송광익, 김영세, 노상동, 박승수 작가와 조금 아래 연배의 조각가 고관호 선생이 참여한다.

- 송광익_지물(紙物)_한지_240×360cm_2016

송광익은 "무수한 종이들이 만들어 내는 공간성과 빛의 굴절, 반투명성, 서로 부딪힘과 흔들림, 그리고 공간과 공간을 통하게 하는 투과성을 드러내고 싶었다." 고 이야기 한다. 그의 작업은 반복, 지속, 일정한 흐름이 있고, 확장 가능성을 가진 열린 구조이다. 「지물(紙物)」 시리즈는 연속되는 ㅛ자형의 종이로 만든 단단한 기초 위에 종이의 길이와 열림과 접힘, 찢김과 잘림의 변주에 따라 다양한 조형을 보여준다. 수많은 반복과 고행의 과정을 거쳐 제작된 작품은 순수한 노동의 감동을 전해준다. 큰 틀에서는 단순과 반복을 이어가지만, 작가는 그 가운데 일어나는 시각적 변화, 착시에 주목하였고, 고요한 절제 가운데 일어나는 운동을 발견하도록 한다. ● "송광익 작가의 지물은 연속되는 ㅛ자형의 종이로 만든 단단한 기초 위에, 위로 세워지는 종이의 길이와 그 종이의 열림과 접힘, 찢김과 잘림의 변주에 따라 다양한 작업이 만들어진다. 혹은 종이 위에 오브제가 얹혀 또 다른 조화를 꾀하는데, 모두가 반복적인 작업이 쌓여 하나의 작품을 완성한다. 송광익 작가의 작업에는 반복, 지속, 일정한 흐름이 있고, 끝없이 확장할 것만 같은 연장이 있다. (중략) 송광익 작가의 작품이 가진 반복의 형식 역시 작가의 의지와 무의지적 기억의 표출이라 할 수 있는데, 이는 일필휘지(一筆揮之)나 화룡점정(畵龍點睛)이 노는 화면의 감각적 자극과는 매우 다른 욕망의 표상이다. 이를 '그리고(and)'의 욕망이라 하고 싶다. 즉 특정한 요소 어느 하나가 배타적 등급으로 존재하는 것이 아니다. 지속적으로 생성되는, 하나하나가 소중한 '그 다음에 그리고 그 다음에'를 지향한다. 차별이 없고 한결같음이 드러나는 작업이다. 그래서 그의 작업은 자연스럽고 편안하다. 그런데 이 한결같을 것만 같은 작업이 또 다른 에너지를 발산한다. (중략) 한편 송광익 작가의 작업은 단색화 혹은 미니멀 아트 범주로 볼 수 있겠지만, 작품은 두 범주 사이를 교묘히 교차한다. 지물은 단색화의 미적 특질과 구조인 평면성과 시간 축적의 결과물 즉 물아일체(物我一體)의 동양적 작업 방식에 의해 탄생한다. 그러나 지물은 단색화가 미니멀 아트와 결정적으로 갈라서는 정신성, 자기초월성은 가지지 않는다. 또한 지물은 물질이 전하는 다양한 미적 질감의 탐구로서, 미니멀 아트가 가졌던 물질성과 반복 구조를 가진다. 그러나 지물은 작가의 인격적 개입을 최소화하여 냉정함과 엄숙함을 전하는 미니멀 아트와는 달리, 순수한 손의 노동이 만드는 다양한 변화와 재료의 친근함으로 인해 소박하고 아기자기하다." (하윤주)

- 고관호_모호함에 대하여Ⅰ_스틸_320×180×108cm_2016

- 고관호_모호함에 대하여Ⅱ_스틸_320×192×108cm_2016

고관호는 "있는 듯 하지만 없고, 없다고 단정 지으려면 살아나는 존재의 본래의 모습"을 드러내고자 했다. 「모호함에 대해」 작품은 수직과 수평으로 연결된 작은 입방체가 이어져 규칙적이고 정교하게 용접한 철 구조물로 이루어져 있다. 이 구조물은 당당하게 걷고 있는 사람의 모습이지만, 형상은 뚫린 공간으로 표현되고, 안과 밖, 선과 면을 구분하지만 그렇지 않는 '모호함'의 역설을 담고 있다. 그의 조각은 채우는 것이 아니라 비우는 것에서 출발한다. 안도 밖도 없이 뻥 뚫린 몸의 이미지는 견고하지만 공허한 현대인을 투영한다. 가변적 세계, 투명한 곳, 이곳도 저곳도 아닌, 그 사이 의 경계인에 대한 규정짓지 않는 표현을 보여준다. ● "이번 전시작 「모호함에 대해」는 수직과 수평의 선적 구조물로 내부가 텅 빈 상태, 입방체의 열린 구조물이다. 열린 구조물이 갖는 의미는 채워진 것이 아니라 비워진 곳이 강조되면서 선적 요소만으로 내부와 외부 구조로 연결되어 있다. 어느 쪽에서 보더라도 이쪽과 저쪽이 열려있는 구조, 가로와 세로의 격자 구조가 연속적으로 교차하는 기하학적 틀(frame)로 이루어져 있다. 이러한 틀이 갖는 변화의 지점은 작가가 말한 '가변성'처럼, 관람자의 시선에 따라 어떤 형상은 보이기도 하고 사라지기도 한다. 격자의 선적 구조는 그 사이, 빈 공간을 보게 하는 틀이다. 이는 교차하는 선이 있어 형상을 제한하되 닫힌 것이 아닌 열린 공간으로 감상의 시선 따라 완성되는 작품이다. (중략) 이렇게 「모호함에 대해」는 격자로 반복된 입방체의 구조물로 덩어리가 없이 텅 빈 공간이 강조되어 있다. 선과 선으로 반복되는 규칙적인 입방체는 그것이 놓인 위치에 따라 시선의 경계 그 너머의 열린 공간으로 확장된다. 입방체의 '모호함'은 안과 밖, 선과 면, 시간과 공간을 자르듯 구분하고 있지만 규정짓지 않는 역설을 담고 있다. 따라서 고관호의 조각이 주는 역설은 채우는 것이 아니라 비우는 것에서 출발한다. 이번 전시작 「모호함에 대해」 역시 '빈 공간', 정확히는 빈 공간을 작품으로 끌어 들이는 경계를 보는 시선은 그의 작품을 보는데 중요한 요소가 된다. (중략) ● 고관호의 「모호함에 대해」는 그것을 보는 내가 그것을 통해 다시 나를 보게 한다. 그 치밀한 수평과 수직으로 구조화된 신체의 형상, 안도 밖도 없이 뻥 뚫린 몸의 이미지는 견고하지만 공허한, 인공적인 도시의 현대인 같다. 신체, 인간의 몸은 그 자체로 존재의 장소가 된다. 그 장소인 몸이 걷는 형상인 「모호함에 대해」는 가변적 세계, 투명한 곳, 이곳도 저곳도 아닌, 그 사이 경계인에 대한 작가적 시선, 규정지을 수 없는 것에 대한 인간적 표현이다." (김옥렬)

- 김영세_오래된 미래_캔버스에 아크릴채색_227×182cm_2016

- 김영세_오래된 미래_캔버스에 아크릴채색_162×130cm_2016

김영세는 "필연적인 존재는 없으며 모든 것은 우연적인 것이다. 선의 안과 밖, 추상과 형상의 경계에서 서성이는 그림은 불안하다. '오래된 미래'는 사라진 과거의 미래이고 미래의 현재형이다. 그림은 상상의 경계에서 서성이는 미래다."라고 이야기 한다. 작품 「오래된 미래」에서 작가는 그리는 것으로 표현하는 것이 아니라 화면에 물감을 칠하고 이를 걸레로 닦아내어 형상을 드러내는 방식으로 표현하였다. 그림으로써 채우지 않고 닦아냄으로써 불러낸 형상에는 작가의 몸과 행동이 반영되어 있고, 그의 작업 방식은 삶을 바라보는 작가의 시선이다. 작가는 현실과 이상처럼 많은 경계에서 갈등하고 흔들리는 인간의 삶을 마주하고 그 존재에 대한 이해를 이런 방식으로 표현하였다. ● "김영세의 작품은 그의 몸짓이 불러낸 형상이다. 그것은 바람의 일렁임에 실려 온 빗줄기에 씻겨 아스팔트의 선명한 색이 드러나듯 흔적 같은 이미지로 있다. 아련하게 흐려지기도 하고 명확한 선이나 색으로 모이기도 하며 우리 각자의 삶이 경험한 세계를 던져 새로운 인상을 길어 올리게 한다. 그가 드러낸 형상은 우리의 세계와 만나 산이 되고 구름이 되고, 슬픔이 되고 환희가 되기도 한다. 그것은 그렇게 존재하는 모든 것들은 사건적인 성격을 띤다는 말과 맞닿아 있다. 나를 향해 다가오는 세계와 세계를 향해 나아가는 내가 만나는 순간에 모든 것은 존재한다고 할 때 작품은 현상을 통해 자신을 드러내는 동시에 현상의 이면에 숨은 존재를 암시하게 된다. 삶의 내밀한 언저리와 만나는 자리를 마련한다. ●김영세의 작업은 역설적이다. 그는 그리지 않고 지운다. 아니 닦아 낸다. 지워야 할 대상이 없기에 그의 말처럼 닦아낸다는 것이 더 적절한 표현일 수 있다. 그는 먼저 검은 색으로 반복적인 칠하기 작업을 한 위에 흰색에 가까운 색을 덧칠 한다. 그 텅 빈 화면을 작가는 닦아낸다. 닦아냄을 통한 드러냄으로서 그는 그린다. 그가 불러낸 형상은 그의 몸에 서려 있는 것이고 빈 화면이 내어주는 것이다. 지나온 시간이 서려 있음으로 내재화 된다. 형상은 이미 그의 몸에 내재 되어 그의 몸으로부터, 그리고 그가 선택한 도구와의 만남을 통해 드러난다. (중략) 김영세의 드러냄의 자리는 열린 자리이다. 그리고 그것은 삶을 바라보는 자리이기도 하다. 현실과 이상 사이에서, 무상함과 초월사이에서 흔들리는 것이 우리의 삶이라면 그 존재에 대한 이해를 마주하는 자리이다. 일상의 삶과 예술 사이의 긴장을 유지하며 자신이 본 세계를 펼쳐 보이는 작가의 힘을 느끼는 자리이다. "예술작품을 비롯한 모든 철학적 사유들은 모두 세계 해석의 결정체이다. 이들은 각자의 수신인에게 호소하고 있다. 자신의 가능성을 깨달으라고, 자신의 고유함을 느끼라고 그리고 그것을 밖으로 표현하여 인간적 자기 이해의 과정을 시작해 보라"는 철학자의 말의 울림에 화답할 수 있는 자리이다." (배태주)

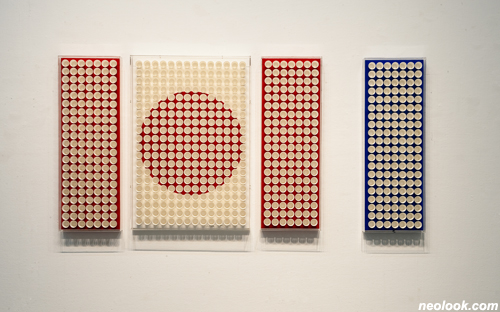

- 박승수_Untitled Festival_계란판_330×800cm_2016

- 박승수_Untitled Festival_캔버스에 아크릴채색_119×249cm_2016

박승수는 "낙원에 대한 동경이 예술의 오랜 주제였듯이 고통 속에 사는 인류에게 축제는 영원한 로망이다. 실현 불가능한 염원을 일시적으로 충족시켜 주는 것이 바로 축제의 효과이다."라고 이야기 한다. 작가는 종이컵, 계란판 등을 화면에 반복적으로 붙여 색면을 만들고, 조형하고, 때로는 슬로건을 붙이기도 한다. 작품「Untitled Festival」에서는 캔버스에 종이컵을 시각적으로 규칙적 반복적인 나열하고, 감성적 표현을 억제하여 표현하였다. 작가는 일상의 반복되고 허무의 감정이 이입된 일회용 재료를 사용해 다양한 색채와 조형을 표현하지만, 감정이 폭발하고 꿈이 실현된 듯한 착각을 일으키지만, 마비된 현실감을 감춘 축제의 이면을 들여다본다. 실현불가능한 꿈과 이를 대면해야 하는 현실에 대해 이야기 한다. ● "'언타이틀드 페스티벌 (Untitled Festival)' 작가의 작품 명제이다. 이 페스티벌에는 세 가지의 이벤트(event)가 펼쳐진다. 작품재료를 기준으로 하면 종이컵을 사용한 것과 계란판을 사용한 것, 그리고 평면 위에 색면(色面)을 만들고 슬로건(강령,slogan)을 붙인 것으로 나뉜다. 축제에는 대표적 특별한 사건이 여러 개가 어울려야 한다. 작가는 지금의 현실을 페스티벌 혹은 잔치, 축제로 설정하고 해석하여 펼쳐진 예술세계를 만나게 한다. 축제가 떠들썩한 분위기를 말하지만 준비하는 과정이나 시작을 기다리는 때의 차분하고 기대가 되는 희열은 찾는 이를 위한 배려이기도 하다. (중략) 작가 작업의 내용은 일상을 마주하는데 일상 속에는 반복되는 무가치하고 무의미하게 느껴져 매우 허전하고 쓸쓸한 감정도 있다. 이런 일상들을 극복하는 방식은 페스티벌 혹은 잔치이며 어떤 의미에도 속하지 않으면서 그 자체가 잔치인, 그의 작품 명제에서 보여주는 데로 '그냥 그대로의 잔치', '제목이 없는', '이름을 정하지 않은', '이름이 없는', '이름을 정할 수 없는', '이름을 지을 수 없는' 등의 경우로 바라볼 수 있다. 그냥 축제를 준비하고 즐기고 현실의 모습을 극복하는 수없이 동일 한 것 같지만, 전혀 똑같지 않은 대상을 끌어들여 반복과 차이를 만든다. 반복되는 것은 같은 것 같지만 그렇지만은 않다. 반복은 같은 것을 다른 장소에 놓는 것인데 장소가 바뀌면 같을 것 같은 차이를 만들어낸다. 내 자리에 놓인 종이잔과 친구의 자리에 놓인 친구의 잔은 벌써 소유가 다르다. 그 차이들은 새로운 공간을 만들고 새로운 공간은 작품의 단독성을 이끈다. (중략) 작가의 작업실 근처에 환성사가 있다. 환성사에 있는 대웅전 수미단은, 일주문의 덤벙 초석에 놓인 돌기둥도 매력적이지만, 백흥암 극락전의 수미단과 함께 뛰어난 수법도 수법이지만, 수법에 인간의 가치를 드높이는 화려한 장엄(莊嚴)이 백미(白眉)이다. 세월이 흘러도 가치를 잃지 않는 인간 정신의 존엄한 모습으로, 모든 사람과 함께 하려는 삶의 모습에서 예술적 깨달음의 세계를 보여주는 것처럼 박승수의 작업들도 예술이 세계를 드러내는 힘이 오래도록 창의적 혜안으로 펼쳐 지속하면 좋겠다." (양준호)

- 노상동_Beyond Line_한지에 먹_210×150cm×6_2016

- 노상동_난정유감(蘭亭有感)_한지에 먹, 호분_210×150cm×32_2015

노상동은 "전통적 여백 개념을 현대적 공간 개념으로 바꾸어 문자성 속에 숨어있는 상형성을 드러내고자 했다." 텍스트 보다는 이미지 중심의 서예를 표현하고자 하였다. 작가는 한자 서예 속에 혼재하는 추상과 구상이 조형적으로 현대미술의 근간과 만난다는 것이 생각을 가지고, 한글 파서(破書)의 점 획 작업, 문자와 이미지를 공존시키는 작업 등 오랫동안 서예의 조형적 현대화 작업에 매진해왔다. 서예는 문자성과 상형성, 둘 다를 가지고 있는 예술이라 할 때, 작가는 상형성을 숨기고, 문자성을 가장 드러낸 것을 서예의 성인이라고 하는 왕희지가 쓴 '난정서'라고 보았다. 이번 전시에 출품되는 「난정유감」은 행서체의 324글자로 이루어진 난정서의 부분을 다양한 서체로 바꾸고, 순환적인 곡선의 리듬감으로 서예의 시간성과 조형성을 살려내었다. 대형 종이 32장에 장대한 서예적 조형을 구현하였다. ● "노상동은 오랫동안 서예의 조형적 현대화 작업에 매진해온 작가이다. 그는 예술의 전당에서 10년 간 서예의 역사와 자료를 수집 정리하고 주요 전시회를 주관해오기도 하였으며, 대구에 정착하여 십 이 년 간 한일자 쓰기 작업에 집중하여 서예의 획에 대하여 깊이 있는 연구를 수행해왔다. (중략) 상형문자를 기본으로 하는 한자 서예 속에는 이미 추상과 구상이 혼재하므로 포백(布白)의 조율에 따라 조형적으로 현대미술의 근간과 만난다는 것이 작가의 신념이다. 오늘날 서예의 현대화라 하여 글씨는 빠지고 아예 그림으로 넘어서는 사례에 비추어 볼 때, 문자향(文字香), 서권기(書券氣)의 본령을 버리지 않으면서도 회사후소(繪事後素)로서 특유의 바탕을 설정하여 포백의 철학적 경지를 현대 조형작업과 병행하고자 하는 작가의 의지가 돋보인다. 또한 한글 서체에 대한 연구도 병행하여 그것을 모음과 자음으로 해체, 한글 파서(破書)의 점 획 작업을 보이기도 하고, 문자와 이미지를 공존시킬 수 있는 한글 서체의 잇점을 살려 조형적인 여러 가능성을 탐색하고 있기도 하다. 작업실에 쌓여 있는 수많은 작품들을 대하다 보면 이 작가의 연구와 실험은 가히 어디까지 가게될까 경외스럽기도 하다. 그만큼 부단히 정진해온 과정의 산물들 중 최근 작업의 일부를 이 번 전시에서 엿볼 수 있다. (중략) 이 번 전시 작품들은 그 이전과 이후의 탐색과 수행 과정을 또 다른 방식으로 보여주고 있다. 요컨대 이 작가의 작업은 전통적인 서예의 문맥을 유지하면서도 서예를 관통하여 서예를 넘어서는 현대미술로서의 가능성을 묵묵히 실현해오고 있다는 점에서 주목할 만하다. 21세기의 동아시아 미술 수집에 초점을 두고 있는 베링거 인겔하임(Boehringer Ingelheim) 컬렉션에 몇 년 전, 그의 작품 몇 점이 소장되었던 것도 매우 고무적인 일이다." (장미진) ■ 대구문화예술회관

Vol.20160909i | 2016 올해의 중견작가展