- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

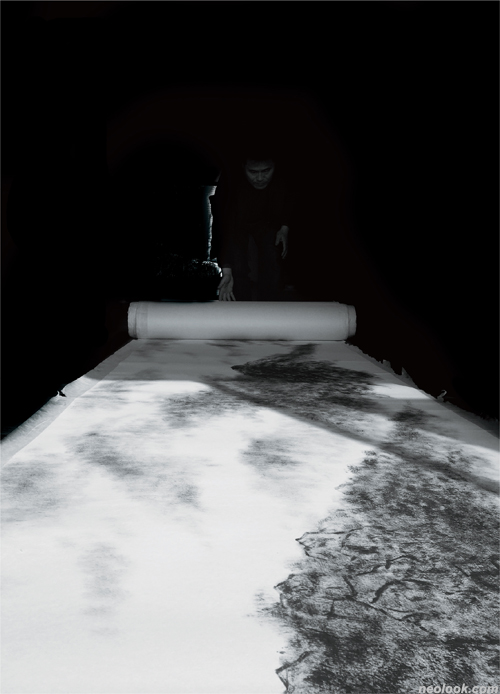

강산여화 江山如畵-백두대간 와유臥遊

문봉선展 / MOONBONGSUN / 文鳳宣 / painting 2016_0402 ▶ 2016_0529 / 월요일 휴관

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20150902k | 문봉선展으로 갑니다.

별도의 초대일시가 없습니다.

주최 / 서울디자인재단_동대문디자인플라자

관람료 / 4,000원

관람시간 / 10:00am~07:00pm / 수,금_10:00am~09:00pm / 월요일 휴관

DDP(동대문 디자인 플라자) DONGDAEMUN DESIGN PLAZA, DDP 서울 중구 을지로 281 배움터 b 2층 M1 Tel. +82.2.2153.0000 www.ddp.or.kr

강산여율(江山如律)-문봉선의 산수화에 귀대고 듣다 ● 나는 이 장강대하의 화폭에서 신생(新生)하는 산하의 음악을 듣는다. 강산은 다가와서 우뚝하고, 물러나서 아득하다. 강산은 일어서고 엎드리고, 나타나고 숨고, 출렁이고 잦아들면서 골세(骨勢)와 육질이 드러난다. ● 고준(高峻)한 봉우리들은 휘모리와 자진모리 장단으로 다가오고 먼 잔산과 구릉들은 진양조와 중중모리 장단으로 물러서는데, 인간의 살림은 휘모리와 자진모리를 때리는 음역에는 다가가지 못해서 마을과 경작지와 포구는 대체로 중모리 쯤에 자리 잡는다. 이 다가옴과 물러섬, 솟음과 잦음, 숨음과 드러남이 동시간대에 전개되면서 거대한 흐름은 산하의 교향악을 이루고 많은 악기들을 동시에 울린다.

- 문봉선_강산여화 江山如畵-백두대간 와유臥遊展_DDP(동대문 디자인 플라자)_2016

해남 우수영에서 어란 포구 쪽을 바라 볼 때나, 제주 들판의 높고 낮은 오름들이 출렁이면서 해안에 닿는 풍경을 볼 때, 또는 두물머리에서 만나는 강이 거기까지 따라온 산들과 헤어지면서 새로운 유역을 거느리고 경강(京江)을 향하는 신생의 풍경을 바라볼 때는, 산하의 음악적 구도가 떠오른다. 이 말은 과학에 미달하는 것처럼 여겨지기도 하지만, 산과 강이 고착된 대상이 아니라 시간 속에서 생성하는 자연이므로, 인간의 귀에 들리거나 말거나 거기에 음악적 바탕이 있으리라는 상상은 단념할 수 있는 것이 아니다. ● 임방울이 노래하는 '호남가'를 들을 때 그의 음색과 창법, 그의 한국어 발성에서는 제주에서 전라도의 여러 마을에 이르는 산봉우리들이 일어서고 강물이 구비치는 것인데, 음악과 산하의 구도 사이에 논리의 가교를 놓을 수 없다고 해서 그 연관성이 부정되는 것은 아닐 테다. 이러한 연관 관계는 사람들의 강산뿐 아니라, 천왕성 해왕성 너머의 우주 공간과 거기에 흐르는 시간에 대해서도 유효하다. ● 나는 문봉선의 거대한 화폭 앞에서 강산이 시간 속으로 내보내는 음악을 생각한다.

- 문봉선_강산여화 江山如畵-백두대간 와유臥遊展_DDP(동대문 디자인 플라자)_2016

큰 것은 눈을 부릅뜬다고 해서 보이지 않는다. 산맥에 가까이 갈수록 맥은 보이지 않고 나무와 바위만 보인다. 문봉선의 화폭 속에서는 여러 방향, 여러 위치, 여러 고도의 시각이 동시에 작동하고 있다. 시선들이 겹쳐서 전체가 드러나고, 시선이 어긋나는 곳에서는 그 벌어진 틈새로 강산의 속살이 내비친다. ● 본다는 것은 활로 표적을 겨누는 자의 시선이 아니다. 대상이 위치한 환경 전체를 자신의 시야로 받아들이는 일이다. 이 전체 속에서 가파른 봉우리들이 나무와 바위의 개별성을 포용하고, 아무 발길도 닿지 않는 산비탈에서 구부러진 생애를 보내고 있는 나무 한 그루도 고유한 존재감으로 당당하다. 이 겹눈의 시선이 산과 산 사이의 보이지 않는 구도를 연결해가면서 화폭을 강물로 흐르게 한다.

- 문봉선_강산여화 江山如畵-백두대간 와유臥遊展_DDP(동대문 디자인 플라자)_2016

이 화폭에서 문봉선은 먹을 되게 갈아 화선지에 먹이듯이 힘을 넣어서 붓질을 했다. 그의 초묵(焦墨)은 여러 쓸모를 보여준다. 짙고 뻑뻑하거나, 때로는 칼칼한 먹으로 그는 먼 산들의 아득함, 가파른 봉우리들의 위의(威儀), 가까운 숲의 생명력을 표현했다. 짙은 먹이 품어내는 나무의 힘은 깃발처럼 나부낀다. 문봉선은 선이나 면뿐 아니라 재료 자체만으로도 표현에 접근해간다. 이때 화선지에 먹여지는 먹은 형상의 중량감을 드러내는데, 이 중량감은 화가가 형상에 부여하려는 그 자신의 정신이고 동시에 육체이다.

- 문봉선_문봉선의 강산여화_수류산방

내가 문봉선의 화실에 놀러갔을 때, 그는 이번 작업에 사용한 붓을 보여주었다. 나는 구석기 사내들의 주먹도끼에서부터 치과의사나 외과의사의 도구에 이르기까지, 모든 노동하는 인간들의 연장을 매우 좋아해서 골똘히 들여다보는 편이다. 이번에 문봉선이 보여준 붓은 목수들의 연장처럼 생김새가 아름답지는 않았지만 그 기능은 그가 화폭에 담으려는 정신과 일치하는 바가 있었다. 그 붓은 터럭의 긴 올들을 모두 잘라버리고 그루터기만 남겨 놓은 몽당붓이었다. 붓의 살집이 제거되고 뼈대만 남아있었다. 이러한 붓은 먹물을 많이, 오래 머금을 수가 없어서 유려한 선이나 면을 그려내기에 매우 불편해 보였고, 붓과 화선지의 관계 또한 평화롭지 못할 것이었다. ● 구석기 사내들의 주먹도끼나 조선 목공들의 대패는 그 연장 안에 그가 이루고자 하는 작업의 토털 픽쳐(Total Picture)가 들어있다. 작업하는 인간은 살아있는 육신의 힘으로 연장을 작동시켜서 자연과 재료를 변형시키고 거기에 저 자신의 정신을 새겨 넣는데, 이때 작업하는 인간의 자유는 근육에 각인되고 자유의 경험은 내면에 축적된다. 문봉선의 몽당붓은 동양 선비의 모필이라기 보다는 그가 새로운 질감과 리듬으로 나아가기 위해 고안해낸 연장의 시초이다. 이것은 일종의 주먹도끼인 것이다. 이 연장에는 그가 이루고자 하는 화면의 원형이 이미 들어있다. 그의 몽당붓은 대장장이의 망치와 연금술사의 실험도구를 합친 것이다.

- 문봉선_강산여화 江山如畵(도담삼봉)_화선지에 수묵_100×15000cm_2014_부분

- 문봉선_강산여화 江山如畵(강릉 송림)_화선지에 수묵_100×15000cm_2014_부분

문봉선의 장폭(長幅)은 백두산에서 지리산에 이르는 국토의 흐름이다. 이 화폭 앞에서 문봉선은 그가 답사했던 200여 개의 산을 호명하고 있다. 그는 백두산에서부터 금강산-설악산-소백산-하늘재-새재-우두령-전령치-삼도봉과 그 사이사이의 무수한 봉우리와 고개의 이름을 부르고 있다. 산의 맥이 나뉘어서 만 갈래가 되고, 물의 맥이 합쳐서 한 갈래가 되는 리듬이 그의 호명 속에 들어있다. ● 문봉선의 대나무 그림(‘淸風高節’, 포스코 미술관, 2015)을 보면 관찰과 체험으로써 사실의 바탕을 확보하려는 그의 노력이 화폭 위에서 결실되어 있는 것을 알 수 있다. 이 거대한 화폭 역시 그의 오랜 풍찬노숙의 소산이다. 대상에 대한 검증이나 실천적 체험이 없어도 선험적으로 아름다움을 알 수 있다는 말은 아주 틀린 말은 아닐 테지만, 게으른 자들의 한가한 언설이다. 나는 이 말로 정작 나 자신을 꾸짖고 있는 셈이다.

- 문봉선_강산여화 江山如畵(낙산 의상대)_화선지에 수묵_100×15000cm_2014

- 문봉선_강산여화 江山如畵(설악산 비선대. 울산바위)_화선지에 수묵_100×15000cm_2014_부분

강산은 본래 스스로 그러해서 사람에게 말을 건네 오지 않지만, 사람도 본래 그러해서 강산을 향해 끝없이 말을 건다. 강산의 그러함은 '자족'이고, 사람의 그러함은 '결핍'이다. ● 강산의 무언(無言)과 인간의 다언(多言) 사이에는 채워지지 않는 빈터가 있다. 이 빈터는 설명하기 어려운, 불가해한 공간이다. 그러함에도 사람들은 저 빈터에 그림을 그리고 시를 써서 말없는 강산에 언어와 형태를 부여하고, 강산을 사람 쪽으로 편입시킨다. 문봉선이 그루터기만 남은 몽당붓을 들고 그 한없는 빈터를 칠하고 있다. ● 나는 이 150미터 1미터의 화폭을, 걸어가면서 움직이면서 강산과 함께 출렁거리면서, 보고 있다. ■ 김훈

- 문봉선_강산여화 江山如畵-백두대간 와유臥遊展_DDP(동대문 디자인 플라자)_2016

낮에는 산봉우리에 앉아 산수 자연을 어떻게 현대 회화로 그릴 것인가를 고민했고, 밤이면 실경과 진경에 대해 골몰했다. 그러나 너럭바위 위에서의 마묵磨墨은 호락호락 내게 새로운 화경을 열어주진 않았다. 가끔씩 불어오는 산들바람과 흐르는 계곡물 소리만이 나의 위치와 존재를 일깨워줄 뿐. 텅 빈 산이 주는 충만함 속에서 외로움을 달랬고, 한 권 두 권 쌓여가는 사생첩만이 나를 위로했다. ● 걷는 일도 어느 정도 시간이 지나야 이마에 땀이 나듯, 개성이나 화격畵格도 수련의 시간이 지나고서야 미묘한 발전이 있는 법이다. 개성은 마치 '땀'과 같은 것이다. 매일 쓰는 열쇠가 반짝이듯 거듭된 노력만이 완벽에 다가가는 것임은 산행을 통해 얻은 소중한 선물이었다. ● 중국의 대산대수와 달리 우리의 산은 소나무와 잡목의 낮은 토산임을 고려해서 고안해낸 기법이 바로 '초묵법焦墨法'이다. 거친 붓에 먹을 짙게 갈아 붓에 물기를 최대한 없앤 후 화선지에 마치 비비듯이 붓을 쓰는 방법인데, 여러 번의 반복이 필요하지만 그 효과는 우리 산하의 풍경을 그리는 데는 잘 들어맞았다. ● 옛 화론에 '봄 산은 미소 짓는 것 같고, 여름 산은 비에 젖은 듯 하고, 가을 산은 화장하듯 하고, 겨울 산은 잠을 자는 것과 같다.'는 말처럼 산은 계절과 산에 따라, 보는 방향에 따라, 보는 이의 마음에 따라 늘 다른 표정을 짓는다. ● '안되면 처음으로 돌아가자'는 말을 수 없이 떠올리며 이 시대의 참된 '전통회화의 가치는 무엇'이고, 그 방법은 없는가? 나는 수 없이 되새기며 풀 한포기, 소나무 한 그루, 계곡 그대로 그 답을 찾고자 이 산 저 산을 해매였다. ■ 문봉선

Vol.20160403d | 문봉선展 / MOONBONGSUN / 文鳳宣 / painting