- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

나는, 당신을 바라봅니다.

김강현展 / KIMKANGHYUN / 金康泫 / sculpture 2015_0703 ▶ 2015_0712 / 월요일 휴관

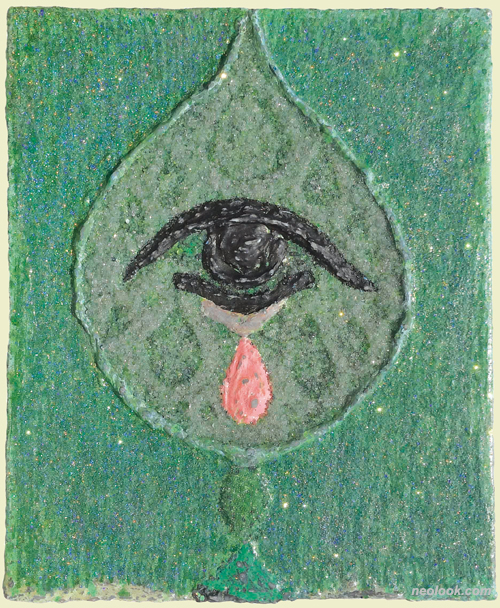

- 김강현_당신을 바라봅니다-가을_혼합재료_90×177cm_2015

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 10:00am~07:00pm / 월요일 휴관

갤러리 팔레 드 서울 gallery palais de seoul 서울 종로구 자하문로 10길(통의동 6번지) 이룸빌딩 B1 Tel. +82.2.730.7707 palaisdeseoul.com blog.naver.com/palaisdes

별이 사라진 도시의 눈물 ● 오늘의 밤하늘. 무수한 별들이 도시의 불빛 속에 사라져 버렸다. 반짝이는 별들이 사라진 도시의 밤하늘에서는 어떤 신비로운 이야기도 찾을 수 없다. 한 때 깜깜한 밤하늘에 반짝이던 별들은 이 세상을 떠난 이들, 신화 속 주인공들의 이야기로 가득했다. 죽으면 별이 된다던 이야기를 들으며, 아름다운 죽음을 떠올리기도 했다. 별을 세는 일은 지루한 일이었다. 밤하늘을 정복할 수 있을 요량으로 쉽게 별들을 세기 시작하면 보이지 않던 별들이 더 먼 어딘가에서 다가와 반짝이곤 했다. 끝없이 나타나는 별들 때문에 별 세는 일은 끝나지 않았다. 별을 하나하나 짚어가는 일은 사라진 모든 것들에 대한 그리움이었으며, 시리도록 아름다운 막연한 존재에 대한 애도이기도 했다. 오늘의 밤하늘에는 붉게 삭막한 도시가 반사될 뿐이다. 더 이상의 신화도, 애도도 없다.

- 김강현_당신을 바라봅니다_혼합재료_90×136cm_2015

- 김강현_당신을 바라봅니다_혼합재료_90×135cm_2015

김강현의 작품에 대해 이야기하려 하자 혼란에 빠지게 되었다. 오랫동안 금기시 되었던 '죽음과 슬픔'의 문제에 대해 생각해야 했기 때문이다. 무엇을 말해야 할지 몰라 서가에 꽂혀 있는 책들을 뒤적거렸다. 하지만 그 어디에도 죽음으로 인한 슬픔에 대해 다룬 책은 없었다. 그나마 언젠가 본 적이 있음직한 책들은 손이 닿지 않는 곳에 있다는 어렴풋한 기억이 날 뿐이다. 다만 약간이나마 관계가 있다면 그건 성경책뿐이었다. 하지만 성경 역시 슬픔에 몰입하는 법이 없었다. 신의 세계로 도망가 버린 인간적 죽음은 그저 피조물이 느끼는 삶에 대한 미련일 뿐이다. '죽음이 슬프다'는 명제는 약한 인간들이 느끼는 너무나 뻔한 감정에 대한 이야기가 되었다. 그리고 그것은 낱낱이 해체되고, 객관이라 할 수 없는 객관에 매달린 채 타자가 되어갔다. 언제나 약간의 냉소와 거리두기를 통해 슬픔과 고통을 '아무것도 아닌 것'으로 만들어야 했다. 그것이 삶을 위한 긍정적 활동이라 생각했고, 그렇게 하려고 무던히 애를 쓴 모양이다.

- 김강현_당신을 위한 눈물_혼합재료_66×53cm_2015

그래서일까. 작품을 처음 접하고 당혹스러웠다. 그건 슬픔과 그에 뒤따르는 고통에 대한 너무나 적나라한 긍정이었기 때문이다. 작품에서는 그동안 익숙했던 아름다움을 찾아볼 수 없었다. 반짝이는 구슬들마저도 고통을 반사하며 알알이 박혀있었고, 의례 풋풋하게 느껴져야 하는 파스텔톤 배경은 차고 묵직한 기운이 서려 있었다. 눈과 눈물은 고대의 상형문자처럼 '슬픔'을 나타내는 정형화된 기호로 다가왔고, 그 안에서 미적인 즐거움을 찾는데 실패했다. 그리고 그 실패는 울렁거림과 묘한 거부감이 되었다. 그래서 여기서부터 다시 시작해보기로 했다. 왜 나는, 그리고 우리는 슬픔과 고통에 대해 터부시 하는지, 그것을 직시하기 보다는 피하려 하는지...왜 슬픔으로 고통스러워하는 사람들에게 '슬퍼하자'고 말하기 보다는 '괜찮아 질 것이다' 혹은 '분노해야한다'고 말하고 슬픔 자체에 익숙해지기를 회피하는지를...

- 김강현_당신을 위한 눈물_혼합재료_66×53cm_2015

김강현은 슬퍼하는 사람들을 보았다. 그들의 슬픔은 일 년이 넘게 지속되었고, 누구도 그것을 멈출 수가 없었다. 작가는 이 일 년 동안의 슬픔을 4계절 테마의 연작(聯作)에 담았다. 계절은 매 해 같은 꼴로 반복되지만, 한 번 지난 시간은 똑같이 돌아오지는 않는다. 그런 의미에서 작품으로 구현된 한 해는 특별한 해의 일 년이라는 기간을 담은 것이다. 이렇게 슬픔의 사계는 작품으로 응고되면서 어떤 시점에 머물게 되었으며, 그와 함께 그 시간은 이미 지난 과거로 기록된다. 그러기에 작품 내에서 영원히 머물러 있을 그 한 해는 이미 돌이킬 수 없는 아픔으로 영원히 남겨졌다. 작가가 눈물과 심장의 모티프로 슬픔을 표현하는 것은, 슬퍼하는 이와 슬픔을 모르는 이를 매개하기 위해서다. 그들과 슬픔을 함께하고자 하며, 그것을 전시를 보러 온 관객에게 전파시키고자 한다. 아마도 이러한 전파력이 금기를 깨버릴지도 모른다는 두려움 때문에 혼란스러운지도 모르겠다.

- 김강현_당신의 눈물_혼합재료_46×38cm_2015

- 김강현_당신의 눈물_혼합재료_66×53cm_2015

사계절은 한 해가 흘러가는 과정을 뜻하기도 하지만, 생성과 소멸의 순환을 의미하기도 한다. 봄이 되면 생성하고, 여름에는 생장하며, 가을에 결실을 맺고, 겨울에는 다시 죽어가는 과정은, 모든 살아있는 것과 살아있는 것이 만들어가는 것들의 생성과 소멸의 알레고리이다. 슬픔이 발생하고 승화되는 과정을 계절의 변화 속에 담았다. 기다림이 계기가 되어 슬픔이 생성되고, 그것이 터져 나오며, 그리움이 되었다가 슬픔을 함께 나누는 단계를 거친다. 가을에 해당하는 작품 중에「당신을 바라봅니다」라는 작품은 결실을 이루는 단계로 거대한 눈 위에 작고 투명한 구슬이 빽빽하게 박혀있다. 눈물이 박힌 것처럼 구슬들이 촘촘하게 박혀 배경을 이루고, 그 안에 듬성듬성 작가가 직접 제주도에서 채취한 현무암과 작가 주변에서 주워 온 작은 돌들, 동네 문방구에서 구입한 구슬들을 배치했다. 전체적으로 핑크색인 작품은 자세히 보면 구슬 사이사이 뿌려진 반짝이와 물감이 병치되며 빛깔을 이룬다. 작가는 거대한 눈에 박힌 파편들이 눈물이 되어 반짝이며 다른 이들과 슬픔을 나누기를 원한다.

- 김강현_당신의 외침_혼합재료_66×53cm_2015

서울의 한복판 광화문의 하늘은 자정이 넘어도 별이 보이지 않는다. 그곳에는 도시의 뿌연 하늘 속에서 별과 소통할 수 없이 고립된 사람들이 있다. 아직 애도를 마치지 못해 슬픔에 잠겨있지만, 금기가 된 애도의 외침은 그 공간 안에서만 메아리쳐 반사될 뿐이다. 슬픔 주변에 둘러쳐진 이기심과 편견의 벽 속에서 일어나는 거대한 내파를 은폐하고 있다. 많은 사람들이 통곡과 외침이 밖으로 터져 나오지 않는 것이 안도하며, 자신의 안녕을 위해 그냥 그렇게 조용히 사그라들기를 바란다. 작가는 이러한 상황 속에서 슬픔의 내부와 외부를 매개하고 서로 소통할 수 있기를 희망한다. 작품은 눈물의 모티프로 가득 차있다. 작품 속, 눈물과 같이 방울진 유리알갱이 반짝이는 하늘의 별을 다시 찾아낸다. 작가는 우리가 다시 희망의 별을 바라보며 하나하나 정성스레 셀 수 있기를, 충분히 애도하고 더 나은 삶의 순간들을 맞이하기를 기원하고 있는 것이다. ■ 이수

- 김강현_당신의 모습_혼합재료_77×37×25cm_2015

-당신을 바라봅니다. / 봄과 여름이 지나 가을이 시작되고, 시선이 마주한 길에 한 가운데 서서, 지나는 사람들과 머물러 안타까운 슬픔을 나에게 이야기하는 사람을 바라봅니다. -당신에 외침/혼돈 / 진한 분홍빛으로 물든 하늘과 회색빛으로 물든 도시에 아스팔트를 사이에 두고, 흐르는 발걸음이 머문 자리, 현재 삶의 소중함에 관해 목 놓아 부르짖는 목소리가 들렸습니다. 나는 어디에 있고, 당신은 어디에 머물러 있나요. -당신을 보고 싶습니다. / 지나는 길에 잠시 눈을 돌려 당신을 바라봤습니다. 차가운 바람과 일렁이는 파도, 담요를 둘러쓰고, 주저앉아 누군가의 이름을 부르며, 하염없을 것 같은 눈물을 흘리는... 당신이 돌아오기를 기다리는 사람이 있었습니다. -당신 눈에 눈물이 가슴에 이슬 모양을 만들고, 다시 그 안에 눈을 만들어 / 녹빛의 대지위에 주홍빛 눈물을 떨구고 있습니다. ■ 김강현

Vol.20150703f | 김강현展 / KIMKANGHYUN / 金康泫 / sculpture