- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

염진욱展 / YEOMJINUK / 廉珍旭 / painting 2015_0507 ▶ 2015_0527 / 일요일 휴관

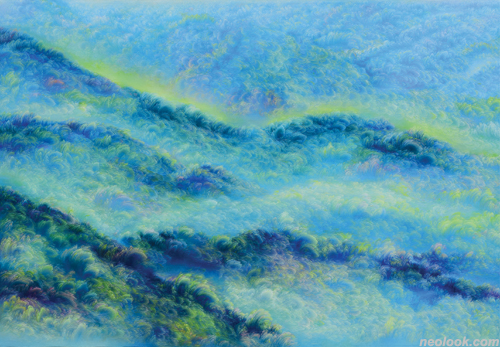

- 염진욱_memory of mountain_캔버스에 유채_100×200cm_2015

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 10:00am~07:00pm / 일요일 휴관

미광화랑 MIKWANG GALLERY 부산시 수영구 광남로 172번길 2(민락동 701-3번지) Tel. +82.51.758.2247 www.mkart.co.kr

풍경의 기억, 기억의 풍경 ● "나는 존재하지 않는 곳에서 생각한다. 고로 생각하지 않는 곳에 존재한다. I think where I am not, therefore I am where I do not think." (자크 라캉) 멋진 풍경을 목격한다는 것은 그야말로 감동이다. 그래서 우리는 그 풍경을 찾아 여행한다. 차 창밖 풍경들이 동영상처럼 시야를 스치고 지나가는 그런 것도 좋다. 또 백화점 진열대 봄 신상의 다양한 물건을 보는 것도 즐긴다. 물론 훌륭한 작품들이 연출하는 전시장 풍경은 말할 것도 없겠다. 하지만 풍경을 바라보는 우리의 눈은 그렇게 독립적이고 자의적이지 못한 것 같다. 우리 눈이 목격하는 바로 '그 것(곳)'은 그저 '그 것'대로 놓아주지 않고 수사(修辭)를 덧붙인다. 그러니까 우리의 감각은 항상 언어에 의존해 발의된다는 것. 특히 풍경을 보는 우리의 시각(감각)은 주로 형용사를 동원한다. 도시의 야경이나 들꽃이 피어있는 들판, 산등성이는 모두가 '멋진', '아름다운'이라는 유사 표제어 속에서 일반화되고 만다. 그래서 누구는 언어를 감옥에 은유했다. 우리가 풍경에 온갖 수사를 붙여 감옥을 빠져나가려 애써보지만 그것은 부질없는 짓이다. 우리의 감각은 이미 언어에 포획된 전리품이기 때문에... 분명 감각은 언어 이전의 상태이다. 그래서 그것은 언어에 포장되는 않은 상태로 보관된다. 바로 기억이라는 재현장치다. 물론 기억이 순수하게 감각 그 자체로 보존하지는 않는다. 필자가 목격하고 있는 풍경, 엄밀히 말하면 누군가의 기억으로 펼쳐지는 재현된 형상으로의 풍경은 적어도 구조화된 언어로 포장되지 않은 것이다. 다시 말하면 누군가의 '기억의 날것'을 보고 있는 것이다.

- 염진욱_memory of mountain_캔버스에 유채_130.3×162.2cm_2015

- 염진욱_memory of mountain_캔버스에 유채_32×41cm_2015

- 염진욱_memory of mountain_캔버스에 유채_65×91cm_2015

염진욱의 풍경화는 미술, 회화, 전시, 감상 등 고도로 구조화되고, 또 수많은 예술의 계열체 속에 존재하는 그림이다. 하지만 그의 풍경화는 아름답다거나 멋지다거나 하는 것으로 일반화시키기에는 뭔가 특별한 것이 있다. 그 이유에 대해 필자는 시각적 재현으로의 풍경이 아니기 때문이라 하고 싶다. 염진욱의 그림은 캔버스에 유화라는 지극히 일반적인 회화매체이다. 그리고 그의 그림 속 기표들은 누가 보더라도 산과 나무들이 풍성한 풍경이다. 그런데 아이러니하게도 그녀는 산과 나무가 자아내는 울창한 숲의 형상들을 외면한다. 그가 재현하는 것은 철저한 기억 속 스펙터클이다. 이 스펙터클이 원근감과 대상세계에 대한 사실적인 묘사를 비껴나가고 마치 반쯤 감은 눈으로 대상을 더듬는 몽롱한 상태를 포착한다. 염진욱의 숲은 산수화의 '여백'과 같은 암시 공간이 있다. 없는 것이 마치 있는 것처럼 보이는 효과는 염진욱의 공간이나 산수화의 '여백'이 비슷하다. 앙각(仰角)으로 본 등성이에는 고착된 나무와 풀의 이미지가 아니라 햇빛에 따라, 바람에 따라 반응하는 것들이다. 그녀의 화면을 꽉 채운 숲은 내가 여기서 규정짓고 대상화하면서 묘사하는 풍경이 아니라 이미 내가 없었던 '그 곳'에서 '그 것'들로 존재했던 것이다. 그것이 염진욱의 '풍경의 기억'이었다면, 우리는 지금 그녀의 '기억의 풍경'을 더듬는 것은 아닐까? ■ 김영준

- 염진욱_memory of mountain_캔버스에 유채_65×91cm_2015

- 염진욱_memory of mountain_캔버스에 유채_80×116cm_2015

- 염진욱_memory of mountain_캔버스에 유채_112×162cm_2015

- 염진욱_memory of mountain_캔버스에 유채_112×162cm_2015

산 아닌 산 ● 다종(多種)한 색채의 변이 그리고 삐죽삐죽 크고 작은 형태소들의 반복으로 이루어진 녹색조의 화면을 차분히 음미해 본다. 그것들은 나무(木)에서 숲(林, 森)으로 그리고 다시 산(山)으로 나아가면서 점증과 확산의 양상을 드러낸다. 그러나 다시 보면 그것은 애초에 빛이었을 뿐, 어떤 지시될 수 있는 형태의 길을 따라간 것은 아니었다. 가다보니 자연히 형상이 된 것일 뿐, 그것은 애초부터 형상일 수 없는 어떤 것이었다. 염진욱(廉珍旭)의 산은 애초부터 포름으로서의 산이 아니다. 형태소가 가지는 색가(色價)의 잔잔한 유동을 통해 꿈틀거리는 울림이 빚어지고, 이 울림이 멜로디와 리듬 그리고 하모니를 흩뿌려낸다. 이 산종(散種)하는, 예기치 않은 번짐의 음향 속에서 회화의 묘미가 고요히 피어오른다. 이 번짐이 때로는 봉우리로 때로는 계곡으로 때로는 구름과 안개로 흐르면서, 풍경으로서의 산이 마치 몽유(夢遊)의 환영처럼 부드럽게 스며든다. 고정된 형상으로서의 산이 색(色)이나 다가옴(近-來)이라면, 이 흐름의 기운으로서 감지되는 산은 공(空)이나 멀어감(遠-去)이다. 결과로서의 산과 과정으로서의 산, 나타남으로서의 산과 사라짐으로서의 산이 서로 공명하는 도상들에서 우리는 종착으로서의 회화가 아닌 여정으로서의 회화를 감응할 수 있다. 우리는 이 그림들 속에서 산을 보는 것이 아니다. 작가가 산을 그리는 길을 뒤따르는 것도 아니다. 그저 산이 산 자신의 존재를 구현해 나가는 행보와 산이 산 스스로를 인식해 나가는 궤적을 감지할 뿐이다. 거기에는 단지 마음으로서의 산, 암시로서의 산만이 아득히 독존(獨存)하고 있다. 그 여여(如如)한 산에는 진실로 산이라 할 만한 아무런 산이 없다. ● 凡所有相 皆是虛妄 若見諸相非相 卽見如來 - 무릇 형상 있는 것은 다 허망하니, 만일 모든 형상이 형상 아님을 본다면 곧 여래를 보리라 산, 그것은 산이 아니다. ■ 김동화

Vol.20150507h | 염진욱展 / YEOMJINUK / 廉珍旭 / painting