- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

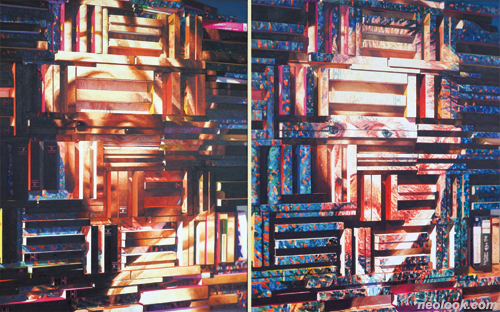

Two Sides of a Door

한인규展 / HANINGYOO / 韓印奎 / painting 2013_1122 ▶ 2013_1206

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20120310e | 한인규展으로 갑니다.

별도의 초대일시가 없습니다.

관람시간 / 11:00am~08:00pm / 주말_11:00am~10:00pm

비비 스페이스 BIBI SPACE 대전시 유성구 도룡동 395-28번지 Tel. +82.42.862.7954

그의 서가에서 보이는 것과 안 보이는 것 ● 책장이라는 일상적인 장소를 선택, 거기에서 이 시대의 지각방식, 생각의 지형도(地形圖)를 찾으려는 작가의 일관된 시도는 이번 네 '폭'의 화면에서 더욱 심화되었다. 작가가 구성하는 서가는 현실의 서가가 아니다. 작가는 세계에 대한 자신의 '의견'을 우선 책의 제목으로 드러낸다. 책의 제목들은 우리가 익히 알고 있는 것들과 작가가 인공적으로 만들어낸 것들로 '이중적'으로 구성되어 있다. 작가는 기존의 현실을 그의 심리적 현실과 뒤섞는다. 우리는 분류법을 따르지 않은 채 뒤죽박죽 섞여 꽂혀 있는 서가에서 대신에 작가가 의도적으로 선택, 창조한 제목들의 산만한 배열, 조합이 만들어내는 세상의 '현기증'을 있는 그대로 받아들여야 한다. 작가는 우리의 일상적인 지각방식이 자신의 서가처럼 분열증적이지 않냐고 묻는다. 자본주의의 수열적(serial) 생산방식이 구성한 가시적 체계 뒤의 리얼리티, 아니 작가가 물음을 견지하며 '겪고' 있는 진짜 세계의 모습은 이렇듯 정신분열증적이다. 우리가 관성적으로 읽고 있고, 또 의무적으로 읽어내야만 하는 세계의 '상태'는 작가에게는 저렇다. ● 가까이 다가가서 책 제목들을 읽은 뒤 멀찍이 물러섰건 그 반대였건, 일견 네 폭 '병풍'처럼 연결되어 있는 화면들에서 서서히 드러나는 것은 로마자로 표기된 2, 8, 4, 8이라는 숫자들이다. 이번 전시작의 제목은 '이판사판'이다. 이판사판과 이팔사팔. 음성적 차이와 유사성을 통해 모순적으로 연결되어 있는 두 사자성어(!) 사이의 '거리'를 측정하려면, 아니 그 사이에서 분열되려면 이판사판이라는 사자성어의 '기원', 그 단어에 각인되어 있는 역사적 사건을 알아야 한다.

- 한인규_Dad_캔버스에 유채_60.2×190.1cm_2013

- 한인규_Mom_캔버스에 유채_60.2×190.1cm_2013

불교에서 유교로 문화적 헤게모니가 넘어가고 있던 조선시대 초기 불교에 대한 대대적인 탄압이 있었음에도 불교를 지키려 했던 대표적인 두 승려집단의 생존방식이 이판사판에 들어 있다. 속세에서 온갖 비천한 일을 도맡아가며 탄압을 견뎌낸 사판승(事判僧)과 산으로 은둔해 들어가 반사회적 수행에 몰입한 이판승(理判僧)에서 유래된 이판사판에는 신념을 지키기 위해 기존의 안락한 삶을 포기하고 추락했거나 세상에서 잊혀진 사람들의 신의, 결기 같은 것이 깃들어 있다. 이판사판은 기원적인 사건, 자신의 살(flesh)에서 멀어져 오늘날 우리에게는 추상적인 글자로서, 심지어 본래의 의미와 전혀 다르게 '부정적으로' 전유된다. 그것이 유교에 의해 그 다음에는 기독교에 의해 헤게모니 싸움에서 밀려났던 문화가 지금 놓여 있는 자리이다. 이판사판은 사생결단과 비슷한 의미로, 즉 체면이건 양심이건 신의이건 어떤 '대의'도 없이 그저 바닥으로 바닥으로 추락하는 자들이 보여주는 생존본능, 어떻게든 살아남아야 한다는 이 시대의 '에토스'로 변질되었다. 지킬 것이 있었기에 비천해졌거나 은둔한 이들과 지킬 것이라고는 생떼같은 목숨 뿐인 반-짐승 상태의 사람들 사이의 거리. 작가는 이판사판이 역사적 삶에서 얼마나 멀리 온 채로 '오염'되었는지를, 동의어처럼 동원되는 희극적인 숫자 이팔사팔의 시각적 형상을 통해 제시하고 있다.

- 한인규_理判事判_캔버스에 유채_162.2×130.3cm×4_2012

- 한인규_Two Sides of a Door展_비비 스페이스_2013

작가는 '본래' 삶이 놓여 있던 무거움과 진지함을 기억하려는 부류의 사람이지만, 이는 흔히 현재를 부정하는 이들이 제시하는 이상적인 과거, 노스탤지어로서의 과거에 대한 퇴행적 욕망 때문은 아니다. 그렇다고 이런 현실에 분노하면서 어떤 변화, 변혁을 꾀하려는 '옳은' 사람이려고도 하지 않는다. 청년도 중년도 아닌 작가의 나이는 어떤 결단이나 행동 – 과거로의 퇴행이건 미래로의 도약이건 – 이 그 전에 '정리해내야' 하는 현실(의 복잡함, 비참, 비루함)앞에서 아직 모호한 채 서 있는 것으로 가시화된다. 그는 그저 '처음'으로부터 너무 멀리 떨어져 나온 채 그저 살아남기 위해, 이기기 위해, 추락하지 않기 위해 짐승처럼 싸우고 갈등하는 현재의 삶을 기록한다. 그는 돌아갈 과거나 반드시 와야 할 미래에 대한 희망도 없이, 현재의 부박함과 환멸을 외면할 초연함도 없이, 저자거리 한 가운데에서 우리가 지금 어디에 있는지를 기록할 뿐이다. ● 그의 책장은 사면이 막힌 실내, 외부로의 탈출이 불가능할 것 같은 내부에 갇힌 채 우리가 어떻게 질식하고 분열되어 있는지를, 그런데 짐짓 가볍고 화려하고 아기자기하고 보물찾기 놀이라도 하는 듯 이런저런 이질적인 제목들, 오브제들의 의미을 찾아내는 '재미'가 포함된 장면으로 표출한다. 필자가 보기에 그는 편파적인, 균형감을 상실한, 위험하고 비극적인 인간, '영웅'의 타입이 아니다. 그는 스스로를 서민과 세속, 일상에 동화되어 있다고 간주하는/오인하는 겸손하고 예의바른 사람/남자이다.

- 한인규_The Woman Inside Him-Frida Kahlo_캔버스에 유채_65.1×90.9cm_2013 한인규_The Man Inside Her-Diego Rivera_캔버스에 유채_65.1×90.9cm_2013

- 한인규_The Woman Inside Him-Beatrice_캔버스에 유채_116.8×91cm_2013 한인규_The Man Inside Her-Gogh_캔버스에 유채_116.8×91cm_2013

그럼에도 이번 전시에서 필자의 눈을 사로잡은 것은 책장 뒤에 설치되어 있는 '벽'이다. 벽은 보호와 감금, 분리를 상징한다. 작가가 설치한 벽은 '너머'가 있다는 것을 암시한다. 저 너머에 무엇이 있을지는 물론 모호하다. 거기에 이판승과 사판승의 삶, 사라졌거나 사라지고 있는 삶이 있는지, 시뮬라크르로서의 현실 뒤 '폐허'가 사막처럼 펼쳐지는지는 모를 일이다. 단 관념으로서의 삶, 이미지와 가상으로서의 삶이 가리키는 '그것'이 화면 안으로 모호하게 들어와 있다는 것은 분명하다. 신념을 지키는데 삶을 바친 인간들과 목숨을 위해 무엇이건 다 바치는 사람들 사이에서 작가는 화려한 겉치장으로 포장된 가짜 세계의 분열증적인 모습을 재현하려고 한다. 다음 작업을 기다리게 하는 벽이다. ● 스스로 질문하고 물음을 견디는 중에 조금씩 '앞으로' 가는 작가의 '결기'를 응원한다. ■ 양효실

Vol.20131123j | 한인규展 / HANINGYOO / 韓印奎 / painting