- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

뜨끔한

김윤수_송수영_정경자_하태범展 2013_0822 ▶ 2013_0927 / 일,월요일 휴관

- 정경자_Story within a story_08_디지털 피그먼트 프린트_50×50cm_2010

초대일시 / 2013_0822_목요일_05:00pm

관람시간 / 11:00am~06:00pm / 일,월요일 휴관

가인갤러리 GAAIN GALLERY 서울 종로구 평창동 512-2번지 Tel. +82.2.394.3631 www.gaainart.com

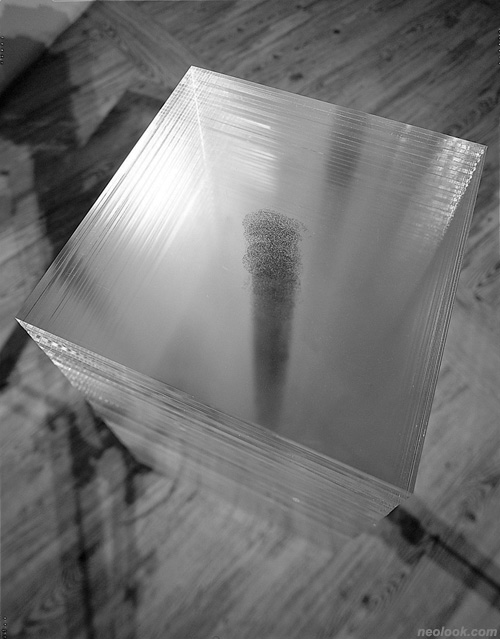

이번 전시는 일상성의 늪에 빠진 어느 여름날 맞닥뜨린, 뜨끔한 순간에 대한 것이다. 이때의 '뜨끔'은 익숙하고 친밀해서 주목하지 않았던 사건이나 현상, 혹은 사물에 대한 환기이자 무뎌진 감각을 생생하게 되살리는 계기이며, 나아가 우리가 예술을 대면할 때 갖게 되는 미적 태도로의 확장을 의미한다. 미적 태도를 취할 경우, 우리는 일상적인 삶에서 벗어나 예술적 경험에 몰입함으로써 기존의 낡은 생각이나 현실을 다른 차원의 삶으로 변화시키거나 새롭게 발견할 수 있는 기회와 마주하게 되며, 이러한 태도를 취할 수 있도록 만드는 계기가 바로 이번 전시가 제공하는 경험의 핵심이다. ● 김윤수는 '삶이란 무엇인가' 라는 질문을 던지고 얻은 다양한 사람들의 생각을 각자가 지닌 고유한 지문의 형태로 작품 속에 담는다. 조금씩 다른 내용과 형태로 쓰여진 글씨들은 흐려지고 패이기도 한 엄지 지문의 선을 따라 각자의 삶의 흔적들을 간직하지만, 그 속에서는 산이 있고 강이 흐르며 바람이 스치기도 하고 구름이 머무는 인생의 풍경들이 펼쳐진다. 서로 다른 개인이 모여 만든 사람들의 풍경인 것이다. 한편, 각기 다른 지문의 글씨들은 다시 아크릴 판에 복사되고 겹쳐져 사각 큐브 공간 안에서 '블랙홀'을 이룬다. 차이와 반복이 응축된 사람들의 심연을 통과하면 무한한 공간 저 너머의 어딘가에 도달할 수 있을텐데, 블랙홀은 어쩌면 그곳으로 가는 통로일지도 모른다. 1999년부터 시작되어 지금도 여전히 지속되고 있는 작가의 이 작업은 세계 너머의 어딘가로 닿을 것 같은 사색의 시간을 우리에게 선사하는 동시에 사람은 각자가 서로 얼마나 다른지, 그러나 또 얼마나 비슷한지, 그리고 노래의 가사처럼 산다는 것이 얼마나 위대한가를 새삼 떠올리게 한다.

- 김윤수_Black Hole_아크릴판에 인쇄, 쌓기_1999~2003

- 김윤수_Black Hole_아크릴판에 인쇄, 쌓기_1999~2003

- 뜨끔한展_가인갤러리_2013

송수영의 작품은 우리 주변에 흔한 일상적인 사물을 통해, 사물이 되기 전 생명의 기적을 누리고 있던 과거의 순간과 현재를 중첩시킴으로써 익숙한 사물이 새롭게 인식되는 순간에 주목하게 한다. '음식'에 불과했던 족발에서 사람의 것과 같은 털과 발톱을 발견하고 '누군가의 다리'로 인식했을 때 그와 관련된 세계관이 바뀔 수 있듯이, 작가는 가죽 점퍼가 된 양이나 연필이 된 삼나무 숲, 향이 된 향나무를 비롯해, 수수빗자루 사이에 둥지를 튼 개개비, 드넓은 밀밭이 고향인 모자를 우리의 눈 앞에 내어 놓는다. 보는 이의 태도에 따라 생명을 다한 말 못하는 자연을 조용히 애도하는 사람도 있겠고, 사물에서 나타나는 자연의 모습을 반추하여 그 기원을 상기할 수도 있을 것이다. 생명체는 사실 화학적으로 탄소, 수소, 산소, 질소, 약간의 칼슘과 소량의 황, 그리고 다른 평범한 원소들이 조금씩 있으면 되고, 빌 브라이슨(Bill Bryson)의 말을 빌리자면 동네 약국에서 찾지 못할 것은 하나도 없다. 그러나 바로 그 원소들이 그렇게 모여 이룬 것이 생명의 기적이듯이, 자그마한 작품 속 사물에 새겨진 기억을 따라가다 보면 지구에 산이나 강, 바다가 생기기도 훨씬 전이었을 38억년 전부터 현재의 우리가 이곳에 존재할 수 있도록 한 행운을 차분히 응시하게 된다. 그 작은 세계 속에서 새로운 우주를 보게 될 지도 모르는 일이다.

- 송수영_가죽자켓-양_양가죽자켓_2010

- 송수영_색연필-장미_장미색 색연필_2011

- 송수영_이쑤시개-풀_이쑤시개_2010

- 송수영_캘리포니아 삼나무 숲에 살았던 나무-연필로 그린 캘리포니아 삼나무 숲_2012

- 송수영_캘리포니아 삼나무 숲에서 온 나무-연필_연필_2012

정경자의 작품은 여름 휴가를 보낼 여행지를 탐색하기 위해 인터넷 블로그를 돌아다니다 본 듯 한, 이국에서의 낯선 어떤 순간을 포착한 듯 하다. 구도는 잘 짜였고, 촉촉하게 물기를 머금은 촉각적인 피사체들은 얕은 심도와는 별도로 저마다의 깊은 이야기를 간직하고 있다. 그러다가 뜨끔, 한다. 눈 앞에 마주한 날 것의 이미지, 그 자체가 보였기 때문이다. 언젠가부터 아트씬에서 사진은 철학이나 지적인 의미를 담지 않으면 안될 것 같은, 학문적이고 심각하고 연구하는 매체가 되고 있다. '기의'를 위해 '기표'를 기꺼이 포기하는, 의미의 중요성을 강조하느라 정작 보여지는 이미지 자체는 뒷전인, 텍스트의 도움을 받거나 연출, 디지털 작업을 하지 않으면 직관적인 소통이 불가능한, 그런 경향 말이다. 정경자의 작품은 이미지를 이미지 자체로 보게 만드는 힘을 가졌다. 호기심이 가는 신기한 생명체를 채집하여 박제로 만들 듯, 작가는 세상의 외피가 어떻게 이루어졌는가를 스냅사진으로 포착한다. 흥미로운 것은 사진 속 피사체는 그것이 무엇이든, 사물이든 사람이든 풍경이든, 그것이 흐릿하게 포착되었건 선명하건, '정경자적 대상'이 된다는 것이다. 자신의 감각을 자극하고 눈길을 끄는 것들을 포착한다는 작가는 그 과정에서 자신의 감정을 전이시킨 분신을 내어놓는 모양이다.

- 정경자_in Visible ll_18_피그먼트 프린트_50×50cm_2010~1

- 정경자_in Visible ll_02_피그먼트 프린트_50×50cm_2010~1

- 정경자_Story within a story_06_디지털 피그먼트 프린트_50×50cm_2010

- 정경자_Story within a story_22_디지털 피그먼트 프린트_50×50cm_2010

마지막으로, 하태범의 영상은 이 여름, 음습한 곳에서 출몰하는 귀신보다 무서운 무심함의 공포로 우리를 뜨끔하게 한다. 클래식 선율에 맞춰 춤추는 무용수의 발 아래에는 하얀 종이로 만들어진 모형 도시가 보인다. 우아한 몸짓의 그 거인은 도시를 짓밟는데, 우리는 어느새 관람자가 되어 스펙터클을 즐기고 있다. 바로 그 도시에는 내가, 당신이, 우리의 이웃들이 살아가고 있는데 말이다. 거인의 리드미컬한 몸짓에 매혹된 채, 우리는 용산의 참사를, 연평도의 포격을, 세계 각지에서 지금도 일어나고 있는 테러를 무심하게도, 구경한다. 그러는 사이, 이념과 종교의 차이를 가장한 지배권력의 폭력은, 보다 많은 무기를 팔기 위한 다국적 기업의 꼼수는, 보유한 부동산 값의 상승을 위해 잔인해진 우리의 사심은 아름답고 우아한 거인의 뒤에서 쾌재를 부른다. 작가는 우리에게 평범한 일상적인 삶이 A4 용지로 만들어진 모형 도시처럼 얼마나 약하고 쉽게 부서질 수 있는지, 아름다움이라는 이름 뒤에 숨겨진 공포가 무엇인지, 그리고 무심한 방관자적 태도가 얼마나 잔인한지를 질문한다.

- 하태범_Dance on the City_단채널 영상_300×600cm, 00:04:20_2011

미학자 아서 단토(Arthur Danto)는 앤디 워홀의 브릴로 박스가 높게 쌓여 있는 스테이블 갤러리에서 지각적으로 식별불가능한 두 사물 가운데, 무엇이 하나를 예술이게 하는가, 라는 돌연한 인식의 순간을 경험하고『예술의 종말 이후』이라는 유명한 저서를 기획했다고 한다. 물론, 이번 전시를 통해 어떤 코페르니쿠스적 혁명의 순간을 목도할 수는 없을지도 모른다. 다만, 반성 없이 지속된 오래된 믿음도 다양한 질문들과 상상력을 통해 새로운 국면을 맞이했듯이, 일상의 소소함에 빠져 간과하고 있었던 삶이 던지는 묵직한 질문들을 천연덕스럽게 내놓는 작품들을 통해 '뜨끔하는 순간'을 경험하게 된다면, 그걸로 족하다. ■ 윤형주

Vol.20130822d | 뜨끔한展