- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

김상구展 / KIMSANGKU / 金相九 / printing 2013_0501 ▶ 2013_0514

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20110420g | 김상구展으로 갑니다.

초대일시 / 2013_0501_수요일_05:00pm

관람시간 / 10:00am~06:00pm

나무화랑 NAMU ARTIST'S SPACE 서울 종로구 관훈동 105번지 4층 Tel. +82.2.722.7760

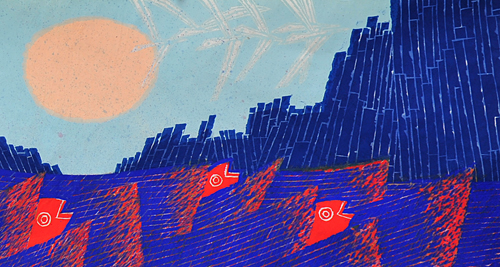

(중략) ...언급했듯이 김상구는 소재에 큰 무게를 두지 않는다. 현대미술이 성립된 이후 모더니스트들 대부분이 비슷하다. 소재보다는 방법을 우선시한다. 미술내부의 언어로 방법이나 형식에 중점을 두기에 그렇다. 이와는 달리 관객은 작가가 큰 의미를 두지 않은 이 하찮은(?) 소재들에서 의미를 찾으려 한다. 무슨 내용인가를 알고 싶은 것이다. 이처럼 작가와 관객의 근본적 입장의 괴리는 아이러니하게도 소통의 확대를 가져온다. 보통명사나 지시언어가 아닌 시각미술은 그래서 눈으로 보고 확인하면서도 상상력을 확대할 수 있는 것이다. ● 김상구가 즐겨 그리는 소재들은 이미 그 자체로 명료한 언어로 개념화된 일반적 대상들이다. 즉 모호한 추상이나 현상을 의미하는 것이 아닌 분명하게 알 수 있는 보통명사화 된 소재들로 누구나 알고 있는 것들이다. 그런데 그런 대상들이 김상구의 그림에 자리를 잡는 순간부터 본래의 의미가 크게 중요하지 않게 된다. 사물들이 작가에 의해 본질이나 개념을 박탈당하면서 하나의 회화적 기호로 전이되는 것이다. 물고기가 물속에서 사는 생물이란 지식이나 상식은 별로 중요하지 않다. 마찬가지로 새가 푸른 하늘을 유영하는 것도 하늘이 푸르러서가 아니라 작가에 의한 감각적인 색상의 선택이 코발트블루였기 때문이다. 작가는 새가 날고 있는 하늘을 검은 색으로도 할 수 있고, 혹은 하늘이 아닌 그냥 텅 빈 공간이란 생각이나 개념으로 어떤 색을 선택하든 아무런 문제가 되지 않는다.

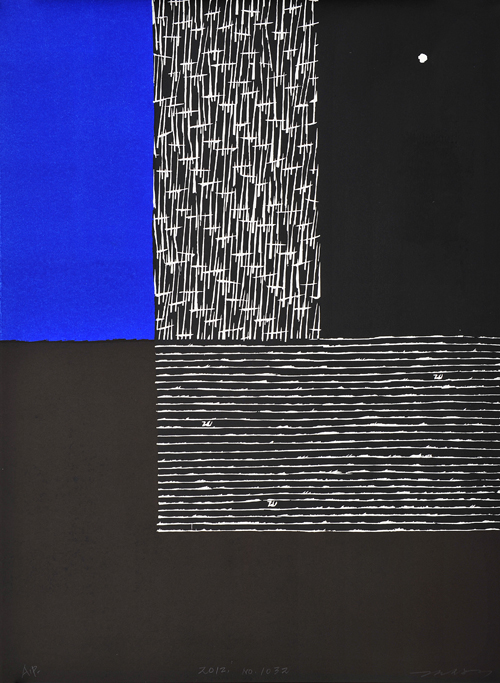

- 김상구_No.1021_목판화_76×56cm_2012

그러면 관객이 이를 받아들이는데 있어서 작가처럼 생각하고 느낀다면 소통은 일치하게 되지만, 만약 고정관념에 사로잡힌 채 작품에 접근한다면 혼란스럽거나 곤혹스럽게 된다. "어떻게 나무가 하늘에 떠 있을 수 있지?" 라든가, 다른 그림에선 바다였던 반복적 줄무늬가 이번 그림에선 하늘이 되고, 또 다음 그림에선 나무로 표현된 것을 보고 "말도 안돼, 어떻게 바다가 하늘이 되고, 하늘이었던 것이 나무가 될 수 있지?, 완전 불가능한 일이야!" 라고 생각한다면 소통은 그야말로 불가능하게 된다. 그렇지만 관객이 "하늘에 떠 있는 나무가 내 마음에 심어진 나무처럼 참 쓸쓸하구나" 라고 느꼈다면 그것은 작가의 의도와는 상관없이 소통이 이루어진 것이다. 마찬가지로 바다가 나무로 변한 것도 자신의 상상으로, 기호로, 의지로 받아들이면 자연스럽게 소통이 이루어진다.

- 김상구_No.1031_목판화_76×56cm_2012

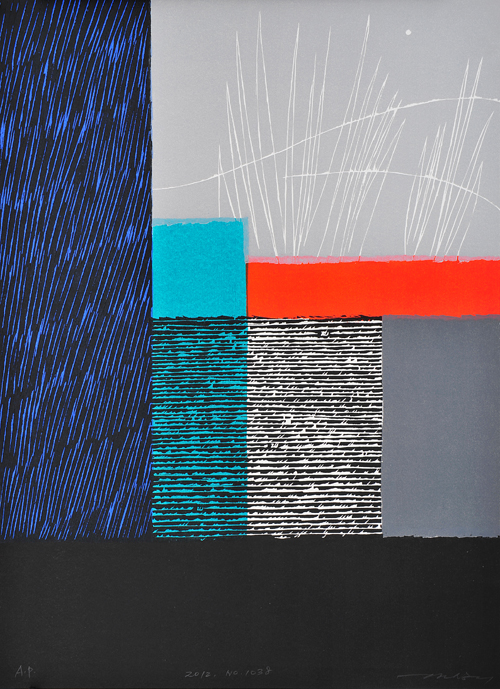

작가가 생각했던 것이 그대로 관객의 생각이나 감성과 합치할 수는 없다. 그럴 필요도 없다. 어차피 이미지는 이미지 아닌가? 아무리 그림을 정교하게 사물과 똑 같이, 아니 사진보다 더 사실적으로 그렸더라도 그 일류전이 실제 사물은 아니지 않은가? R.마그리뜨의「이것은 파이프가 아니다 Ceci n'est pas une pipe」라는 작품은 이런 문제를 전면에 부각시킨다. '이미지가 어찌 실체가 될 수 있겠는가?' 이 작품은 현대미술의 재현적 시각에 대한 반성적 사유의 중요한 축이다. ● 김상구의 소재들이 출발점부터 대상과의 '닮음'이나 '사실성'을 배제한 이유가 여기에 있다. 그림은, 이미지는 '사실 Reality'이 아니라 허구이되, 이와는 달리 사람의 감성이나 기억에서는 리얼리티로 존재할 수 있음을 깨달아서였다. 그러니까 김상구는 조형성 이외에는 그가 즐겨 사용하는 기표(소재와 표현)에 어떤 기의(의미나 내용)를 애초부터 상정하지 않았다. 기의를 찾아서 즐기는 것은 관객의 몫이고, 그 과정에서 작가나 관객 모두가 서로 다른, 혹은 같을 수도 있는 의미나 느낌을 나름대로 즐긴다. 그러니까 하나의 그림을 백 명이 보았는데 모두가 똑같은 것을 느낀다면, 그것은 정확한 정보전달이 될 수 있을지는 몰라도 예술로서는 상상력이 제거된 채 이루어지는 일방적 고지다. 아니 차라리 강요다.

- 김상구_No.1032_목판화_76×56cm_2012

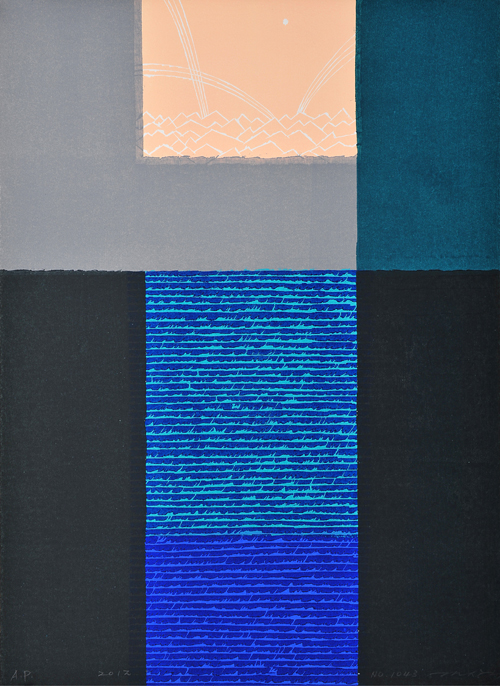

작품이 단순한 기호(記號 Symbol)가 되어 누구에게나 공용으로 성립된다면 정확한 내용의 전달은 이루어지겠지만 다양한 감성과 개체성은 소멸될 것이다. 그리고 그 사회는 획일화 된 사회라는 반증이 된다. 예술적 소통과 재생산이 불가능한 굳은 사회, 절대화된 이성으로 구축된 법과 질서가 사람들의 의식을 완벽하게 통제하는 그런 사회다. 이런 사회에서는 S.F영화에 등장하는 미래의 전체주의국가처럼 의식의 다양성, 표현의 다양성, 소통의 다양성이 획일화 된다. 따라서 이 영화들은 현대사회의 일방적 소통구조에 대한 문제를 제기한다. ● 서술과 서사를 바탕으로 한 시간예술인 영화는 비록 상징적인 어법으로 화면을 처리하더라도 관객과의 소통이 감독의 의도대로 정확하게 이루어지는 편이다. 그러나 한 장면에 작가의 생각과 감각을 압축시키는 미술, 그것도 조형성이나 방법론에 주목하는 형식주의 회화에서는 이렇듯 정확한 소통은 발생하기 어렵다. 정지된 회화의 화면은 그래서 독해가 어렵다. 소통은 불일치하게 되고, 또 소통은 공용이 아니라 지극히 개인적인 것이 된다. 회화나 판화가 시각이미지를 다루면서도 영화와 다른 존재조건이나 가치를 갖는 건 이 때문이다. ● 한 개를 보면 열 개의 의미를 발생시키고, 거기에 덧붙여서 백 개를 떠오르게 한다면, 그 불투명한 기의가 회화적 시각성의 문맥을 건강하게 만든다. 김상구의 목판화는 분명한 기의가 없음으로 인해, 그리고 그런 기의를 대신한 화면의 조형적 기표로 인해서 소통은 불명료한 차원에서 이루어진다. 그럼에도 불구하고 기의가 사라진 그 자리에 자유로움, 따뜻함, 고적함, 부드러움, 격렬함, 우수, 싱그러움...등의 즉발적이고 정서적인 현상이 발생하여 관객의 마음에 오롯이 들어앉는다. 이는 설명이나 개념이 아닌 느낌과, 시각성과 촉각성을 아우른 회화적 상징으로 가능하다. 평면성은 이 때 가장 합당한 조형조건이며, 목판화는 그 나무판의 평면적 조건을 능동적으로 받아들이면서 표현을 유도하는 매체로 제격이다. 김상구의 장점은 이 기의를 거세하고 기표만으로도 충분하게 소통을 이루는 목판화의 매체적 특성을 잘 인지한 것이라 하겠다.

- 김상구_No.1038_목판화_76×56cm_2012

- 김상구_No.1043_목판화_76×56cm_2012

앞서 언급했던 분청사기와 김상구의 목판화가 유사한 건 작가자신의 기의를 비워버리고 무심한 듯 기표만을 제시한 점에서도 그렇다. 작가의 발언을 최소한으로 돌린 빈 공간에 관객이 스스로의 의지로 찾아와 휴식을 취하는 것이다. 당연히 관객들이 주체가 되어 스스로 즐긴다. 거기에 김상구는 그만의 현란한 표현능력과 시각적 쾌감, 누구나 알 수 있는 소재들의 선택과 변주를 통해 한층 강화된 대중성까지 가미하며 지속적인 사랑을 받고 있다. ● 그의 목판화가 일견 쉽게 보이지만, 결코 쉽지 않은 것은 목판화란 매체에 대한 이해가 그 토대에 있기에 그렇다. 그러니까 목판화를 분청사기에 비유한 김상구의 말뜻은 작업에 내용이나 기의를 굳이 내세우지 않더라도 관객은 도자기의 형태나, 질료의 표정, 손맛 등에서도 나름대로의 느낌과 이해를 스스로 자유롭게 구할 수 있다는 것을 염두에 둔 것이다.

- 김상구_No.1044_목판화_42×198cm_2013

- 김상구_No.1044_목판화_42×198cm_2013_부분

마침 작가가 비워버린 내용을 관객 스스로가 채워서 감상하며 수용하는 것과 유사한 비유가 하나 떠오른다. 노자에 나오는 것이다. '璉埴以爲器 當器無 有器之用'. 그릇을 만드는 데는 그 안이 텅 비어야 비로소 거기에 무언가를 담을 수 있다는 뜻이다. 그러니까 그릇의 기능과 가치는 무언가를 담는 것인데 그릇이 비워져 있어야 무언가를 담을 수 있고, 담겨진 사물은 비어있는 그릇의 형태를 닮게 된다. 김상구의 목판화(그릇)도 그가 비워버린 의미의 공간에 관객이 자신의 감정이나 정서를 담으면 그것은 곧바로 그 목판화의 모양처럼 된다. 굳이 작가가 내용을 내세우지 않아도 소통이 합치된다. 작품은 그런 빈 그릇이지 그 안에 작가가 담아내는 내용이 아닐 수도 있다. ● 마찬가지로 이율곡은 그의 시「理氣詠」에서 그릇에 대해 '水逐方員器, 空隨小大甁' 라고 쓴다. 물은 담긴 그릇의 모양을 따라 그 형태가 모가 나거나 둥글어지고, 비어있음은 그릇에 따라 크거나 작아진다. 김상구의 작품을 감상하는 사람을 물에 비유한다면 그의 마음은 그릇(작품)을 닮아간다는 것이고, 작가가 작품에서 비운 공간의 크기에 따라 관객은 자신의 마음을 그 그림에 크게도 작게도 담을 수 있다는 것이다. 당연히 빈 공간이 클수록 관객의 마음이 담길 공간은 커진다. ● 이런 비유는 작가가 제시하는 내용이 정확하게 관객에게 전달되는 것이 중요한 게 아니라, 바로 관객의 능동적인 참여가 소통의 핵심이 된다는 뜻이 된다. 적당히 작가의 자리를 비워버리는 게 방도다. 김상구가 그것을 알고 비워버린 것이든 모르고 그랬던 간에 그건 중요치 않다. 그의 목판화가 넓은 소통의 통로를 갖고 있는 것은 확실하다. ... (중략) ... (『나무를 닮아가는 사람』중에서) ■ 김진하

Vol.20130502f | 김상구展 / KIMSANGKU / 金相九 / printing