- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

초상을 둘러싼 추측들

Speculations about the Portrait展 2012_1013 ▶ 2012_1216 / 월요일 휴관

초대일시 / 2012_1013_토요일_05:00pm

참여작가 / 구명선_김성국_이림_최창규

주최 / 블루메 갤러리 기획 / 박경린

관람료 / 1,000원

관람시간 / 11:00am~06:00pm / 일요일_01:00pm~06:00pm / 월요일 휴관

금산갤러리 헤이리 KEUMSAN GALLERY HEYRI 경기도 파주시 탄현면 법흥리 1652-140번지 헤이리아트밸리 G-28 Tel. +82.31.957.6320 www.keumsan.org

초상을 둘러싼 추측들: 초상 혹은 시대의 자화상 그 즈음 어딘가. ● "그리고 그는 언제나 선로를 넘어 다녔다" (우베욘존, 손대영 역, 『야콥을 둘러싼 추측들』, p. 361.) 두 독일의 작가라 불리는 우베욘존(Uwe Johnson)은 1959년 독일의 분단 문제를 정면으로 다룬 소설 『야콥을 둘러싼 추측들』을 통해 역사적 현실과 그 안에 놓인 개인의 삶을 파격적인 형식으로 담아냈다. 여러 명의 작중 화자를 통해 다양한 시점에서 서술되고 파편화된 문장들로 구성되어 혼란스러웠던 당시의 시대상과 개인의 내면을 효과적으로 표현해내는 성과를 거둔 작품이다.『초상을 둘러싼 추측들』은 바로 이러한 우베욘존의 소설에서 시작되었다.『초상을 둘러싼 추측들』展은 얼굴과 인물을 주제로 그림을 그리는 작가 4인의 작품을 통해서 초상에 대한 새로운 해석과 회화적 시도를 발견하고자 한다. 이들의 작품 속 대상은 인물이지만 엄밀히 이야기하면 인물이 아니다. 회화의 역사 속에서 '초상'이라는 주제는 고전 중의 고전이다. 초상은 기본적으로 인간의 모습, 좁혀 말하면 얼굴의 형상을 기록으로 남겨 후세에 전하기 위하여 시작되었다. 초상화는 사진이 발전하기 전까지 가장 보편화된 얼굴을 기록하는 수단이었다. 그러나 시간은 흐르고, 이제는 더 이상 누구도 기록을 남기기 위해 초상을 찍을 뿐, 그리지는 않는다. 그렇다면 왜 초상인가? 이번 전시에 소개되는 구명선, 이림, 김성국, 최창규의 작업들은 엄밀히 말하면 초상화가 아니다. 그러나 이들은 작업 속에 드러나는 인물을 통해서 시대의 내면을 표현하고, 시대를 관찰하고, 익명의 개인들 속에 숨겨진 시대의 얼굴을 포착한다.

- 구명선_꽃처럼 한철만 사랑해줄껀가요_종이에 연필_60×40cm_2011

- 구명선_추락하는 설레임_종이에 연필_73×103cm_2011

구명선 ● "그녀를 대할 땐 조심해야 해요" 라고 야콥이 말했다.(Ibid. P. 115.) 정말로 구명선의 작품 속에 그려진 여인들을 대할 때에는 조심스럽게 다가가야 한다. 종이 위에연필로 순정 만화 속에서나 볼 수 있을 듯한 여인들이 광선을 뿜어내며 화면 밖의 대상에게 말을 건다. 구명선의 작품 속 여자 주인공들은 가녀린 팔다리에 단단한 근육을 숨기고 번뜩이는 눈으로 사방을 주시한다. 수동이나 타동형의 인간이 아닌 하나의 주체로서 당당하게 말을 걸고 행동한다. 우리가 실재한다고 믿는, 닮아야 한다고 믿는 영화나 TV, 드라마, 잡지, 인터넷 등에서 무차별적으로 소비되는 여성은 현실이 아닌 환상 속에 존재하는 이상화된 모습이다. 그들의 외양은 이상화된 그 무엇을 닮았으되 침묵하지 않고 직접 말을 건다. 그래서 더 도전적이고, 보다 더 완벽한 여성이 되어 현현한다. 흑연이 담고 있는 어둠은 그녀의 뒤에 숨어 그녀의 완벽함에 불온함을 더한다. 따라서 구명선의 작품 속 여성들은 실재 우리가 되고 싶어하는 여성들보다 더욱 아름답고, 종잡을 수 없으며, 따라서 치명적이기 때문에 조심해야 한다. 가장 되고 싶은 그 무엇. 기억되고 싶은 그 무엇. 가장 완전한 그 무엇. 그것이 나의 초상이라면, 지금 화면 안에서 눈을 희번뜩 마주하며 내 앞에 있는 그녀가, 혹은 저 반짝이는 비의 눈물 사이로 달리는 그녀가, 수 없이 쏟아지는 도시의 빛 속에 숨어있는 그녀가 가장 현실적인 초상이 아닐까.

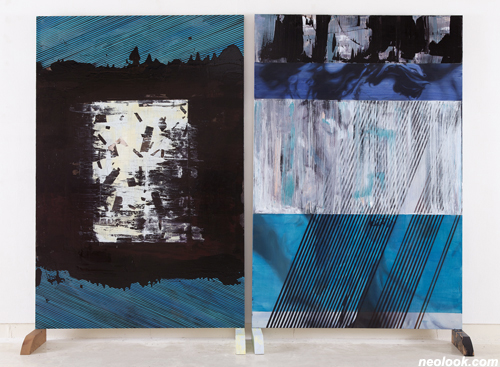

- 김성국_그림포장 2/2_캔버스에 유채_162.2×130.3cm_2012 김성국_그림포장 1/2_캔버스에 유채_162.2×130.3cm_2012

- 김성국_여성시대_캔버스에 유채_145×190cm_2012

- 이림_Gaia_캔버스에 유채_194×130.3cm_2012 이림_God Artemis_캔버스에 유채_194×130.3cm_2012

이림 ● "이 숨바꼭질 놀이에 늘 책임이 있는 건 나 자신이다." (Ibid. p. 247.) 이림은 화면 속에 녹아내리는 듯한 여성의 신체를 묘사한 그림으로 알려진 국내외에서 활발한 활동을 해오고 있는 작가이다. 그러나 이번 전시에서는 얼굴이나 여성의 신체를 묘사한 그림은 전부 사라졌다. 그 자리에 대신 색과 면으로 덮여진 회화와 드로잉과 텍스트로 대체된 누군가의 모습, 기억 속의 얼굴들을 담아내었다. 「Gaia」(2012), 「God Artemis」(2012)로 명명된 추상화된 화면 너머에는 그녀의 전작들 속의 주인공들이 무참히 지워져있다. 얼굴 혹은 신체의 일부는 거의 희미하게 흔적으로만 남아있어 그 원래 모습을 추적하기는 매우 어렵다. 자기 말소(self-effacement)의 과정 속에서 자기 부정의 흔적과 이를 위한 위장의 전략 속에 깊숙이 개입되어 있는 작가의 행위를 읽어낼 수 있다. 이는 곧 현대 사회에 만연한 미디어와 타인의 시선에 길들여져 자기 주체성을 찾지 못한 나약한 현대인들의 모습을 반영하는 듯 하다. 한편, 이림은 회화 속에서 작가 스스로 만들어낸 환영을 파괴하고 해체하여 다시 다른 이미지를 창조함으로써 보다 진정한 숨겨진 얼굴의 모습에 보다 더 가까이 다가간다. 김성국 ● "오직 너희 말은 옳다 옳다, 아니라 아니라 하라." (Ibid. P. 65. 이 문장은 마태복음 5장 37절에서 따온 구절이다.) 이번 전시에 소개되는 김성국의 주요 작품은「여성시대」와「그림포장」연작들이다. 그 중「여성 시대」연작들은 로렌조 로토(Lorenzo Lotto, 1480-1566)의「재판관 논쟁하는 성녀 루치아(Santa Lucia davanti al giudice, 1532)」를 재구성한 것이다. 로토의 그림에서 성녀 루치아는 심판장에서 심판을 받고 그녀를 고발한 약혼자가 그녀의 옆에서 그녀의 죄를 말하는 세 인물을 중심으로 수직적인 축을 이루나 김성국의 그림에서는 서열이 사라진 수평의 공간에 두어 여성을 둘러싸고 남성 두 명이 자신의 무죄를 항변하거나 혹은 구애의 몸짓을 하는 듯한 이야기로 상황을 역전시킨다. 여기서 여성은 심판 받는 자가 아닌, 심판 하는자이자, 가장 강한「여성 시대」의 주인공이다. 이렇듯 그의 회화는 개개인의 평범한 일상 속에서 벌어지는 일들을 명화 속에서 등장하는 특별한 사건 속에 삽입시켜 관람자의 주위를 환기시킨다. 흘러가는평범한 일상의 사건, 인물들의 관계, 사건이 벌어지는 공간, 상황에 따르는 감정들을 명화 속의 사건처럼 가장 극적인 순간으로 탈바꿈 시켜 나간다.

- 최창규_Untitled_캔버스에 유채_116.8×91cm_2011

최창규 ● "무엇보다도 먼저" (Ibid. P. 79) 무엇보다도 먼저 현재를 즐길 것. 최창규의 작품 속에 있는 대상은 주로 홍대 주변이나 강남 모처의 클럽이나 그 주변에서 열광하는 젊은이들을 옮겨 온다. 그 어느 때보다도 높은 청년 실업률, 88만원 세대라는 척박한 현실 속에서 살아가는 대한민국 20대는 한번의 무모함 조차 용기가 필요하고 잠깐의 여유를 돌릴 장소 조차도 한정되어 있다. 휘황찬란한 도시의 불빛 아래에서 고막이 찢어질 듯한 음악을 들으며 마치 영화 속 주인공이 된 것처럼 화려한 옷차림, 문신이나 얼굴을 가리는 진한 화장으로 평범한 자신을 숨긴 채 젊음을 소비하는 그들을 통해서 열정과 허무, 불안과 기대 사이에 뭉글뭉글한 순간들을 만난다. 어딘가 우스꽝스러운 손짓과 표정들 속에 가려진 것은 미래를 위해 끊임없이 현재를 희생하는 지금, 현재, 대한민국 청년들의 우울한 초상이면서 동시에 무엇보다도 먼저 지금을 즐길 것을 주문하는 바람이기도 하다.

- 최창규_Untitled_캔버스에 유채_116.8×91cm_2011

안개가 짙게 낀 어느 날 야콥은 평소에 항상 지나다니던 철로를 넘어가다가 죽음을 맞는다. 철로는 이 날 야콥에게 생과 사를 넘는 길이 되었고, 역사적인 어느 날에는 베를린의 동과 서를 가르는 길이 되었다. 초상을 둘러싼 추측들의 한 가운데에 놓여진 작가들의 그림 주변에 보이지 않는 경계는 초상화에 대한 변하지 않는 고정 관념들이다. 더 이상 누군가의 얼굴을 남기기 위해서, 혹은 기억되기 위해서, 혹은 그 너머에 있는 정신을 드러내기 위한 초상이어야 하면서 아니어야 하는 경계 사이에서 작가들은 저마다의 방식으로 자기가 그리고 싶은 대상을 담아낸다. 따라서 이것은 초상이기도, 혹은 초상이 아니기도 한 것이다. 그렇다면 이것은 초상화인가. 혹은 초상화가 아닌가. 그 답은 그림에 있고, 다시 질문을 던지기 위해 그들은 언제나 그 경계를 넘나들 것이다. ■ 박경린

Vol.20121014f | 초상을 둘러싼 추측들 Speculations about the Portrait展