- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

해체 속, 그 완전함...

이수진_해련 2인展 2012_0813 ▶ 2012_0921

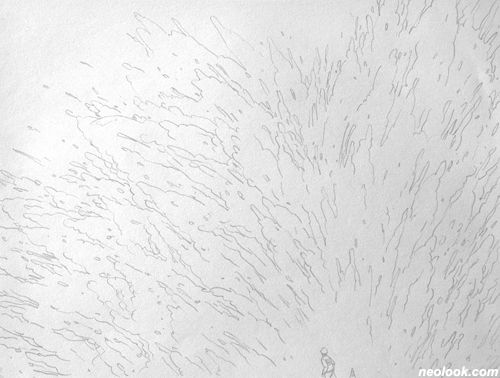

- 해련_74.1도_캔버스에 유채_112×162 cm_2011

초대일시 / 2012_0813_월요일_12:30pm

후원,협찬 / 샘표식품 주식회사

관람시간 / 월~금_09:00am~05:00pm / 토,일요일 예약 관람

샘표스페이스 SEMPIO SPACE 경기도 이천시 호법면 매곡리 231번지 Tel. +82.31.644.4615 www.sempiospace.com

세상은 끊임 없이 변한다. 눈에 보이는 것, 보이지 않는 것 할 것 없이 영원하기 쉽지 않다. 모든 것들은 언제나 낡아지거나, 새롭게 단장 되어지거나 또는 무너지거나.. ● 이 모든 변화, 흔들림, 불완전 속 인간은 안정 -완전함- 을 찾기 위해 끊임없이 '기원'(혹은 자아의 정체성_근원) 에 대한 환상의 끈을 놓지 않는다. ● 주체 없이 오로지 주입되는 자본의 명령 –구조주의적 사상에 의한- 만을 주체적이라고 느끼면서 사실은 반주체적인 '불구의 자발성'으로 그 자본에 대한 욕망을 좇음으로 생긴 상처들을 치료하기 위해서 발생하는 현상들인 것이다. 욕망이 주입하는 '불구의 자발성'을 주체라고 착각할 뿐, 자기 삶의 진실한 지도는 갖고 있지 않다는 뜻이다. 이러한 로고스적 중심주의에 비롯, 타락한 낙원에 대한 인식으로 현대인들은 불안정 속 상처를 '기원에 대한 탐구'를 치유하기 위한 방법으로 채택한다. ● 이러한 문제들을 해결하고자 대한민국은 '힐링 신드롬' 바람이 불고 있다. 여러 매체, 방송 영화 등 모든 곳에서 힐링 열풍인 요즘이다. ● 이 시점에서 상처들을 치유하기 위한 진정한 힐링은 무엇인가? 생각해보지 않을 수 없다. 현 상황들을 직시하고자 샘표 스페이스는 '해체 속 , 그 완전함..' 전시를 기획하였다. 직접적으로 치유법을 제시하기보다 구조주의 속 무너짐, 해체 속, 소용돌이 치는 작품 이미지 속, 그리고 일상생활인 듯 보이지만 그 낯설고 수상한 풍경들 속에서 끊임없이 질문을 던지고 또 그것이 혹시나 개선방안이 있는지 사유의 한 방법으로써 고찰하고자 한다. ● 시간을 통제하기보다는 시간에 끌려 나 자신의 삶을 살아가고 있는지, 타의 시선을 의식하여 쌓아온 내 주변에 쌓아 올린 벽들로 인하여 세상과 나를 이분법적으로 나누고 있는 것은 아닌지, 이러한 벽들을 허물고 해체하며 '그 완전함'이란 내게 무엇인지.. 생각해보는 전시가 될 것을 기대해 본다. ■ 김연희

- 해련_공중누각_캔버스에 유채_162×130cm_2012

- 해련_As time goes by_캔버스에 유채_80.1×116cm_2011

세상 모두가 아름다움을 아름다움으로 보는 것은 추함이 있기 때문이다. / 착한 것을 착하다고 아는 것은 착하지 않음이 있기 때문이다. // 있음과 없음은 서로를 만들어낸다. / 어려움은 쉬움 속에 태어난다. / 긴 것은 짧은 것으로 인해 정해지고 높은 것과 낮은 것으로 인해 결정된다. / 앞과 뒤는 서로 함께한다.(『서양이 동양에게 삶을 묻다 웨인다이어의 노자읽기』중 나무 생각) ● 내가 부여잡을 수 있을 줄 알았던 사물, 사람, 기억, 시간... 그 어느 것 마저 내 곁에 그대로 있지 않다. 나의 주위를 둘러싸는 모든 것들은 결코 멈추어 있지 않는다. 나 또한 멈추어 있지 않다. 변하지 않는 완전한 것들은 결코 존재하지 않으며 모든 것들은 결국 파괴되어 지고 사라지고 망가지고 무너진다. 영원히 존재 할 것이라 생각했던 사물이라는 대상과 나와의 관계뿐만 아니라 모든 대상들은 늘 다른 모습으로 변할 수 있었고 변하고 있었던 것이다. 또한 이러한 변화들은 언제나 서로 연결되어 있고 또 다른 생성을 내포 하고 있다는 것에 새롭게 주목하게 된다. 단절, 불안, 파괴, 해체와 같은 것과 같이 불완전한 것들과 상반되는 완전한 것들과의 세계는 이분법적으로 분리 되어 져 있는 것이 아니라 이 모든 것들이 서로 양날의 칼날 속에서 항시 연결되어 있다는 것이다. 아이러니하게도 무한성을 자각하면 유한하고 싶고 무한성을 자각하면 유한하고 싶은 지각의 틀 속에 있을 뿐이다. 그 안에 너와 내가 있고 우리는 그 여정을 함께 한다.

- 해련_Cruise_캔버스에 유채_130×162cm_2010

- 해련_House Shake2_캔버스에 유채_97×162cm_2009

- 어느 날에는 삶이 있다. 우리에게는 죽음, 우리 자신이 죽음을 면할 수 없다는 불가항력적인 사실밖에 남지 않는다. 죽음. 삶이 멎었다. 그리고 삶은 어느 순간에도 멎을 수 있다. - 물건들은 활성이 없어서 이용하는 사람이 살아 움직일 때에만 의미를 갖는다. 그 삶이 끝나면 물건 또한 비록 그대로 남아 있다 하더라도, 바뀐다. 거기에 있으면서도 있지 않게 되는 것이다. 더 이상 소속될 데가 없는 세상에 잔존하도록 선고받은 실체적인 유령들... 그러면 갑자기 보고 싶거나 알고 싶지 않은 것들이 드러난다. 물건들이란 그 자체로는 어느 사라진 문명의 취사도구들처럼 아무런 의미도 없다. 하지만 그것들은 물건으로서가 아니라 생각과 의식의 자취로서, 한 남자가 자신에 대한 결정을 내리게 된 고독의 표상으로 거기에 남아 우리에게 무슨 말인가를 하고 있다. - 살 것인가 아니면 죽을 것이냐? 그리고 한때 거기에 있던 모든 것의 공허는 죽음이다. (『고독의 발명』, 폴오스터 지음, 열린책들) ● 고독의 발명이라고 폴 오스터가 쓴 책으로 아버지가 죽은 후 쓴 자서전이다. 구체적인 책의 내용과는 관계없이 위의 대목에서 나는 목이 메이도록 하염없이 눈물을 흘렸었다. 아버지가 죽으면 아버지의 물건의 더 이상 아버지의 것이 아니다. 그것의 주인은 나도 아니고 너의 것도 아니게 된다. 주인이 없어진 물건이 되어버린 그것은 누구의 소유도 아닌 채, 그렇게 덩그러니 세상에 놓이게 된다는 사실은 전혀 생각해보지 못한 엄청난 충격을 주었다. 그것은 나를 지독하게 몸서리치게 슬픔에 잠기게 만들었다. 본능적으로 나는 나도 모르게 나라는 존재에 대한 불안감을 늘 가지고 있었던 것이다. 나의 존재는 사람과 사람의 관계에서만 느끼는 것이 아니라 나와 관계하는 사물, 기억, 시간과의 관계 속에 모든 것이 포함되는 것이었다. 2009년 초기의 작업들은 이러한 불투명한 불안함을 무너지는 집의 이미지에 대상화하여 물질의 대상이 완전 할 수 없는 이미지를 가지고 사유의 작업들이 시작되었다.

- 해련_House Shake1_캔버스에 유채_112×162cm_2009

- 해련_Empty Place_캔버스에 유채_91×11.6cm_2011

일반적으로 집이라는 공간은 안식처와 같은 역할을 한다. 엄마의 뱃속에서와 같이 자신의 생을 연장하게 하는 제 2의 자궁과 같은 역할을 하는 곳이다. 나에게 이러한 집이라는 대상은 실제적인 가시공간이기도 했지만 선험적으로 아주 완벽하고 완전한 가상공간 같은 비가시적 존재로 변화하지 않는 영원한 대상으로 인지되어있었다. 나를 대변하는 완전함의 대상이었던 것이다. 그러한 선험적 인지 공간이 영원할 수 없으며 붕괴 될 수 있다는 정신적인 상황과 대면하게 된다. 외부로 부터 나를 보호 해 줄 것 같았던 완전한 공간의 실제는 무너져버린 것이다. ● 물질의 존재가 완전하지 않다는 것은 사람의 감정, 기억뿐만 아니라 생에 존재하는 모든 것들이 실제로 영원할 수 없다는 것의 변화를 인지하고 심상의 풍경을 만들어왔다. (살아)없음이라는 존재의 불완전함에서 시작하였지만, 노자의 사상과 같이 (살아)있음을 만들어 내는 치유와 치환되는 다른 풍경을 펼쳐 보고자 한다. ■ 해련

- 이수진_야간기습_캔버스에 유채_60.6×72.7cm_2011

- 이수진_불가항력 같은 것_캔버스에 유채_100×80.3cm_2011

수도관 공사를 빌미로 집 앞 길가에는 커다란 구멍이 시커멓게 뚫렸다. 공사현장의 육중한 기계가 흡사 괴물처럼 느껴졌지만 그렇다고 무슨 일이 벌어진 건 아니었다. 어느 날 등장한 반듯한 새 건물은 이전에는 자리해 있었으나 지금은 온데간데 없는 건물을 원래부터 존재하지 않았던 것처럼 만든다. 도로변 비쩍 마른 가로수는 팔을 쑹덩쑹덩 잘린 채로 가만히 서있다.

- 이수진_주인없는 연기_캔버스에 유채_45.5×53cm_2010

- 이수진_괜찮겠지_캔버스에 유채_31.8×31.8cm_2010

이따금 이게 과연 현실이 맞는지 의심할 만한 일들이 생기곤 했다. 가깝게는 내 안에서 터져 나온 일을 비롯해 나와 연관된 일, 혹은 직접적으로 영향 끼치지는 않을 테지만 무시할 수 없는 일, 그리고 그 스케일이 압도적이어서 감히 뭐라 언급할 수 없는 일까지. 그러다 간혹, 이 모든 상황을 실체를 확인할 수 없는 누군가가 뒤에서 조종하고 있는 건 아닐까 하는 생각도 들었다.

- 이수진_쾅!_종이에 연필_21×29.7cm_2011

- 이수진_안녕하세요_종이에 연필_21×28cm_2011

- 이수진_남은 것들2_종이에 연필_21×28cm_2011

하릴없는 순응과 미약한 저항사이의 어디쯤에 위치하던 나는 어느덧 관찰자적 태도를 갖게 되었고, 지나치는 일상에서 걸음을 멈춰 사소하고 별것 아닌 것들을 새삼스럽게 여기는가하면, 인식하지 못했던 현실의 기이함을 문득 특기할 만한 사건으로 받아들인다. 이를 바탕으로 모종의 이야기를 꾸며낸 뒤 화면에 던져 넣는데, 이렇게 만들어진 장면들은 어디에나 존재하지만 아무데도 없는 장면들이 된다. 나는 이들을 묶어 '발견된 풍경'이라 부르기로 했다. ■ 이수진

Vol.20120813c | 해체 속, 그 완전함...-이수진_해련 2인展