- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

Perspicere

김우정展 / KIMWOOJUNG / 金優貞 / sculpture 2012_0118 ▶ 2012_0131 / 구정 연휴 휴관

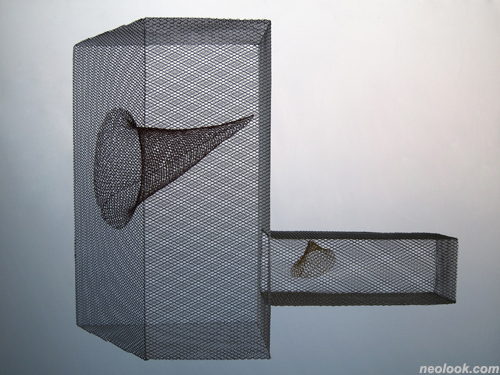

- 김우정_Perspicere_metal lath_가변설치_2011

초대일시 / 2012_0118_수요일_06:00pm

2012갤러리이즈 신진작가 창작지원 프로그램 선정작가展

관람시간 / 11:00am~07:00pm / 구정 연휴 휴관

갤러리 이즈 GALLERY IS 서울 종로구 관훈동 100-5번지 Tel. +82.2.736.6669 www.galleryis.com

기억이 나를 본다 ● '투시하다'란 뜻을 가진 라틴어 'perspicere'를 주제로 삼은 이번 개인전에서 김우정은 금속 망을 철사로 꿰매 만든 오브제 설치작업을 선보였다. 작품들은 하나하나 어떤 공간을 환기시킨다. 비단 그것이 부서질 듯 아스라하고 구겨질 듯 연약하지만 금속 망들은 이렇게 저렇게 공간을 만들어내고 있거니와 작가가 설정해놓은 작품의 주제들은 한 결 같이 안과 밖을 전제한다. 투시, 내부, 투명, 소통, 숨다, 표면. 작가는 "공간의 표면은 내부를 투과해 보여주기 위해 존재한다"며 이번 전시를 통해 "서로 교감하는 듯 보이지만 무관심성 속에서 관계를 맺을 뿐인 사회적 소통 속에서 담담하게 나의 내면을 보여주고 싶다"고 설명했다. 가는 철사로 바느질되어 면이 되고 공간을 형성한 금속 망은 그것의 안과 밖이 투시되도록 만들어져 소통을 의도하고 있지만, 어떤 것 하나 녹녹한 소통의 빌미를 내놓지 않는다. 작품들은 의미를 보여주는 동시에 감춰지고, 숨는 동시에 소유하고 싶은 아름다운 오브제로 제시된다. 우리는 그것을 작가의 몸이기도 하고 작가의 집이기도 한 '어떤 공간'이라고 해도 좋을 것이다. 한 발자국 더 내딛는다면 작가가 정작 건네는 얘기는 어떤 기억을 기반으로 하는 공간이라고 말할 수 있다. 어떤 기억. 그 기억이란 우선 번역이 불필요한 하나의 완전한 언어로 소통하던 인류의 유년기를 향한 그리움과 그것이 소멸되고 없음의 아픈 기억일 터이다. 그리고 작가의 어린 시절 집에 스며있는, 영원히 자신 안에 살아있기를 간절히 원하는 빈 손짓의 기억이며 훌훌 털어버리고 싶지만 늘 덜미를 잡는 기억일 것이다. 그리움이며 아픔의 기억인 그것은 그래서 투시되어 붙잡을 수 없는 아스라한 지점을 지키고, 오히려 작품이 나(관객)를 투시한다.

- 김우정_Perspicere_metal lath_가변설치_2011_부분

- 김우정_Inner self_metal lath_90×90×90cm_2011

- 김우정_Transparent sound_metal lath_40×50×20cm_2011

기억과 조응하다 ● 기억은 사라져가는 것들에 대한 집요한 추적인 동시에 망각과 죽음의 끊임없는 지연이다. 기억의 작가라 불리는 조르주 페렉은 장소의 상실(전쟁)로 인한 기억의 망실을 복원하기 위해 신문과 백과사전을 뒤져 큰 역사 속 개인의 역사를 복원하는 작업을 한다. 김우정은 기억과 망각 사이에서 지금은 부재하는 소중한 사람(죽음)이 영영 사라져가는 것을 붙잡기 위해 그가 존재했던 시간을 복원하고자 한다. 공적인 기억을 다룬 페렉의 작업이 '기억의 정치'라 한다면, 사적인 기억을 다룬 김우정의 작업은 '기억의 시학'이라고 할 수 있을 것이다. ● 두 경우 모두 기억이 단순히 역사 혹은 시간성에만 연관되지 않고 특정 공간(장소)과 결부되어 있다는 것을 짚어두고 넘어가자. 이때 공간은 텅 빈 중성적인 공간이라기보다는 사소한 서사가 스며있는 흔적의 특정 장소로서의 공간이다. 이러한 사적이거나 공적인 기억은 언제나 장소로부터 비롯되고 그곳으로 돌아온다. 시간을 거슬러 올라가 기억을 불러내는 일은 후미진 곳에 배어있던 냄새와 잡동사니가 놓여 있던 구석과 같은 공간이 주름처럼 펼쳐지는 과정이다. 기억은 그렇게 사적인 경험공간으로 존재한다. 가스통 바슐라르는 기억을 생생하게 하는 것은 시간이 아니라 공간이라고 말한다. 그리고 그는 그 공간을 곧바로 집이라고 통찰한다. 그에게서 집은 우주의 드라마 속에 위치하면서 그것을 흔적으로 가지고 있는 공간으로 정의된다. 개인적 기억이든 공적 기억이든 일차적 배경은 집이다. 우리는 누구나 유년 시절 복원하고 싶은 기억을 몸 어딘가에 가두고 산다. 프루스트가 무의도적인 기억의 되살아남을 이야기했듯, 통째로 지워진 채 재현될 길을 찾지 못하고 갇혀 트라우마가 된 상실의 기억을 지닌다. 그 기억이 되살아나는 장소를 기억이론을 연구하는 알라이다 아스만은 '기억의 공간Erinnerungsraume'이라고 일컬었다. 트라우마는 몸에 직접 각인되어 그 경험을 언어적으로 해석할 수가 없다. 크리스티앙 볼탕스키Christian Boltanski는 홀로코스트의 트라우마를 건너기 위해 2차 세계대전 중에 파괴된 집 베를린 동부지역의 한 집을 복원하고 그곳에서 살았던 사람들의 이름을 팻말에 달아 전시하는 「상실의 집The Missing House」이란 작업을 했다. '전쟁 희생자'라는 익명의 복수형에서 풀려나 단수 고유명사를 얻게 되는 순간이었다. 기억이라는 '시간적 흔적'은 '흔적의 장소'와 만나 현재의 삶으로 귀환한다.

- 김우정_Disinterested understanding_metal lath_25x25×7cm_2011

- 김우정_Peel_metal lath_60×40×40cm_2011

기억을 풀어내다 ● 김우정은 복원할 수 없는 어릴 적 기억의 한 조각을 낡고 좁은 창틀에 끼워졌던 방충망에 투사한다. 방충망을 뚫어 물건을 던져주고 받으며 어른들의 눈을 피해 어린 장난을 했던 기억. 그 흔적이 고여 있는 장소를 오브제로 사용해 '포르트/다' 놀이를 하듯 상실과 부재를 넘어서기 위한 반복된 동작은 손이 찢어지는 줄도 모르고 꿰고 꿴다. 꿰어지면서 그것은 작가의 '기억의 공간'을 향해 끊임없이 다가가는 '대상 a'가 된다. 기억의 공간이기도 하며 동시에 맴돌 뿐 늘 감춰진다. 작가의 바느질 행위의 지속에서 아픈 기억들은 스스로를 직조해내고 다독이며 즐거운 기억으로 재생산되어 모종의 치유과정을 겪는다. 여기서 그의 전시를 본 한 블로거의 우연한 독해를 인용하고자 한다. 가끔씩 인사동과 평창동 같은 전시회를 본다는 그 블로거는 김우정의 작품을 보고 '오스트레일리아 원주민들의 민간신앙에서 나쁜 것들을 걸러주는 그물'을 떠올린 것이 흥미롭다. 작가가 단순히 카타르시스로서가 아니라 진정한 치유의 길을 찾아 나섰고, 그것이 자신을 넘어서 인생을 사는 모든 존재들에게 '그래도 인생은 아름답다'고 말하고 싶은 속내와 만나기 때문이다. 김우정은 "인간의 고귀함, 가족, 생명, 죽음 등 어둠 속에서 더욱 빛나는 아름다움을 진지하지만 재치 있게 풀어나가고 싶다"고 말한다. 그녀의 작업은 자신의 소녀로부터 출발해 삶의 본질에 관한 의문과 그 해명으로 바짝 다가서고 있다. 개인적 기억과 현재와 타자들을 바느질한다. 어찌 보면 김우정의 작업은 커다란 바늘로 벌어진 상처를 꿰매고 무관심을 봉합하고 외로운 섬들에 다리를 놓는 작업이라고 불러야 할 것이다. ■ 채미애

- 김우정_Hide_metal lath_100×60×50cm_2011

사물의 표면이란 내부를 전제하지만 그것을 내보이지 않는다. 그러나 나의 작업에서의 표면은 내부를 투과하여 보여주는 표면이다. 이런 의미에서 나의 작업은 페르스피케레(투과하여 보다)이다. 사람들은 사회라는 거대한 집단 속에서 서로 소통하고 교감하는 듯 보인다. 그러나 자신을 감싸고 있는 껍질을 벗겨 자신을 투명하게 내보이는 일은 흔치 않다. 뿐만 아니라 그러한 진정성을 있는 그대로 보아주는 이도 드물다. 이러한 무관심성 속에서 관계를 맺고 살아가는 사람들, 나는 이것을 무관심한 소통(disinterested understanding)이라 생각한다. 나는 그저 나의 내면을 보여줄 뿐이다. 그러나 그러한 모습을 강요하지는 않는다. 감정을 배재한 채 담담함으로 비추어지는 나의 모습들, 나의 내면들은 그냥 여기에 있을 뿐이다. ■ 김우정

Vol.20120118e | 김우정展 / KIMWOOJUNG / 金優貞 / sculpture