- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

CONCERT / CONCEPT

2012_0106 ▶ 2012_0126 / 주말 휴관

초대일시 / 2012_0106_금요일_05:00pm

참여작가 김지은_신두희_안현빈_이현이 전현주_조현진_최재희

주최/주관 / 김현주갤러리

관람시간 / 10:00am~06:00pm / 주말 휴관

김현주갤러리 KIMHYUNJOO GALLERY 서울 종로구 팔판동 12번지 Tel. +82.2.732.4666~7 www.khjgallery.com

Concert / concept ● 실로 경계의 벗어남이라는 시간은 조금은 더 이어지고 있는듯하다. 그런 움직임에 기인한 것일지도 모를 이 미끄러짐의 각도는 더 예리하고 날카로워져서, 그 스쳐 지나감이 소리도 없이 덜컹거리며, 이렇게 레일 위를 달려가는 차창 밖을 내다보는 여행자들에겐 끊임없는 풍경의 미끄러짐처럼 보여지게 된다. 미술은 더 먼 미래에서 오고 있는 것일까, 아니면 그리로 가고 있는 것일까... ● 새로운 concert ● 김지은, 신두희, 안현빈, 이현이, 전현주, 조현진, 최재희 7인의 작가가 콘서트를 연다. 『concert』 라는 전시를 통해 그들은, 그들 각자의 표현을 통한 작품을 관람자들에게 선보이는 미술전시의 형태로서의 하나의 연주회와도 같은 자리를 마련하려고 하고 있다. 각자의 소리로, 각자의 리듬으로 이루어진 연주회라는 것을 떠올려본다면, 아티스트들의 이채로운 방식의 콘서트라는 미술전시가 하나의 색다른 연주회처럼 느껴지기도 한다. '콘서트(concert)'라는 것을 오늘날의 다양한 방식의 연주회라고 칭하지 않는다면, 협주곡을 의미하던 콘서트의 고전적 의미를 다시 상기하여, 콘체르토(concerto)의 의미처럼 경합하고, 투쟁하고, 논쟁함의 의미를 되새겨 보는 것도 옳을 듯하다. 연주회의 소리는 그 공기 속에서 사라져버리겠지만, 미술작가가 만들어 내는 그림은 사라지는 것이 아닌 남아있는 것이 된다. 그 작품을 만들어 내는 작가들 또한 새로운 시대와 혹은 또 다른 작가와 경합하며, 때론 경쟁하며 자신의 사상과 표현을 펼쳐간다. 그렇게 작품은 그 작가가 없는 공간에서 서로의 색을 발하며 이미지 안의 사상과 붓자국으로 남아있는 것이다. 협주(協奏)라는 것은 어쩌면 다양한 소리들의 경합이며, 그 소리들이 동시에 이루어내는 연주이다. 그것이 예술적 가치를 가지는 것은 그 다양함의 동시성에 있는 것은 아닐까... 7인의 작가의 콘서트가 동시대를 향한 그들의 소리를 전하는 새로운 무대가 되기를 기대하여 본다.

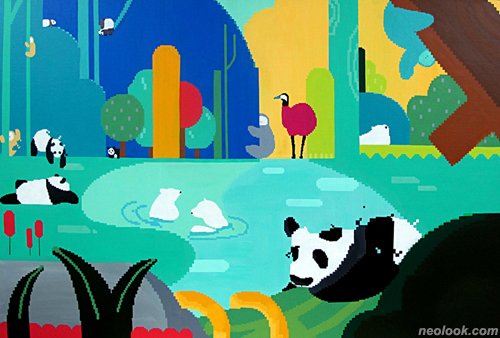

- 김지은_LakeⅡ_캔버스에 아크릴채색_80.3×116.8cm_2011

- 신두희_Healing_캔버스에 아크릴채색_31.8×40.9cm_2011

새로울 것이 없을 것 같은 시대의 concept ● 작가 김지은은 픽셀(pixel)화된 화면을 통해 환경의 변화 속에서 사라져가고 있는 것들에 대한 이야기를 하고 있다. 그래픽으로 이루어진 화면이 아닌 그의 수작업 속에서 보여지는 픽셀들은 때론 어긋나고, 빗겨가며 사람의 손으로 재현해 낸 화상이미지를 만들어내고 있다. 그 안에 사라져가는 동물의 형상과 풍경의 모습은 사라진 픽셀이 되어 화면 안에서 단위와 위치값을 잃어가고 있다. ● 작가 신두희의 화면은 그 특유의 몽상적으로 보이는 풍경 속에서 존재하고 있는 아이들의 모습으로 드러나고 있다. 그림자조차 없을 것 같은 어느 자연을 닮은 공간 위에서 화면 속 아이들은 어디를 바라보거나, 때론 어딘가를 향하고 있다. 그 낯설지 않은 표정과 움직임들은 작품을 바라보는 이들에게 어쩌면 작은 불안감을 전하려 하고 있는 것일지도 모른다. 그들은 어디로 가고 있는가, 혹은 우리는 어디로 가고 있는가.

- 안현빈_sushi girl_비단에 채색_32×42cm_2011

- 이현이_clothes-01_실크스크린_60×35cm_2011

작가 안현빈은 작품은 비단 위에 채색되는 고전적인 표현이라 할 수 있을 공필화(工筆畵)라는 독특한 표현기법으로 이루어진 작품을 만들어내고 있다. 그가 만들어내는 화면 속에는 다양한 음식들이 가득하다. 그 풍요롭고 여유로움이 그녀가 만들어낸 음식들의 화려함과 넉넉함 속에서 번져 나오고 있다. 작가는, 식사는 하셨는지... 를 우리에게 물어본다. 그 질문 앞에 한낱 우리들의 호기 어린 사치들이 무색한 것이 되어버리는 듯한 것은 어떤 이유일까. 작가는 그 화려한 음식들을 차려놓고 그 앞에 서있는 우리를 그 식사에 초대하고 있다. ● 작가 이현이는 포장된, 혹은 포장되어버린 것들에 대한 것을 표현하고 있다. 버려진 박스포장지로 보여지는 골판지 위에, 그는 포장된 것들을 다시 이미지화 시키고 있다. 껍질 혹은 표피와도 같은 외부의 것들은 그가 감싸고 포장하고 있던 내부의 것들을 잃은 채, 떠돌고 있다. 작가는 그것을 다시 포장된 것으로 재생산해내고 있다. 그는 끊임없이 내부의 것을 드러내지 않고 포장된 것을 다시 포장해가고 있는 것이다. 계속된 포장은 두꺼운 외투처럼 내부를 감추며 두께를 더해간다. 실크스크린으로 찍혀진 그 얇은 잉크자국 아래로 무엇인가가 깊이를 속이며 감추어지고 있다.

- 전현주_휴가_캔버스에 아크릴채색_90.9 ×116.8cm_2011

- 조현진_my huge doll_혼합재료_116.8×120.9cm_2011

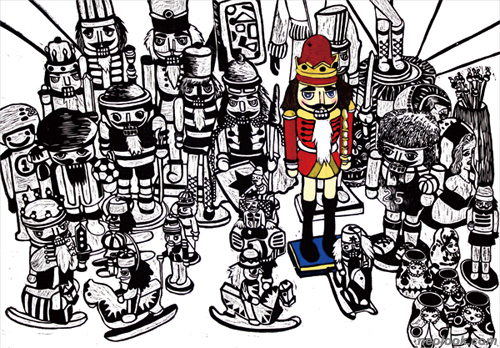

- 최재희_the crowd_목판_31.8×46.8cm_2010

작가 전현주는 인간들의 군상(群像)을 독특한 화면적 구성으로 표현해내고 있다. 닮은 듯한 다른 사람들은 시점을 잃은 공간 속에서, 살아가고 있는 듯이 모여지고, 또 무언가를 서로에게 이야기 하고 있다. 속닥거리는 그들의 수군거림은 화면 안 공간에서의 그들만의 수군거림이 아니라 화면 밖으로 새어나올 것 같은 수군거림이다. 가상의 사건들이 실제를 만들어내고, 그 실재의 사건들은 또 대중의 속삭임으로 전이되어가는 이 세상을 바라보는 작가의 시선과 작가의 말소리에 귀를 기울여 보는 것이 필요할 것이다. ● 작가 조현진은 그녀만의 캐릭터를 가지고 화면을 구성해 나가는 작가이다. 작가가 아니면 이름도 그 태생도 알 수 없을, 그 성별이나 나이도 인간인지 조차도 가늠할 수 없는 하나의 존재가 그 화면 안에 가득히 얼굴을 드리우고 있다. 분홍빛으로 가득한 피부와 너무나 초롱거리는 눈매는 이질적으로 까지 보이지만, 불현듯 틈을 파고들어 보는 이의 눈 안에 어느새 들어와 자리 잡으려 든다. 작가는 자신이 좋은 것을 그려낸다. 혹은 자신에게 예쁜 것을 그려낸다. 그 일방적 방향성이 보는 이에게는 어떤 모습으로 자리 잡을지를 생각해 본다. ● 작가 최재희는 평소 그녀가 작업해오던 캔버스 속의 화면을, 판화로 구성해낸 작품을 이번 전시에 선보인다. 작가는 병정들의 모습을 한 인형을 통해 자신만의 이야기를 하고 있는 작가이다. 손때 묻은 병정인형은 어린 시절의 작은 손에 쥐여진 하나의 존재이며 인형이라는 존재 이상의 주관적인 객체이다. 그들 사이에서 때론 서열도 없이 순서나 내용도 없이 벌어지던 상황들의 이야기가 다시 그녀의 화면 속에서 전개되고 있다. 그녀의 인형을 빌려, 우리들의 이야기를 다시 이어보는 것, 그것이 작가가 작품 앞에 선 우리에게 건네주는 시간일지도 모르겠다. ■ 김종렬

Vol.20120106b | CONCERT / CONCEPT展