- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

북촌에 뜬 달 항아리

김중식_오영숙_최영욱展 2011_1108 ▶ 2011_1124

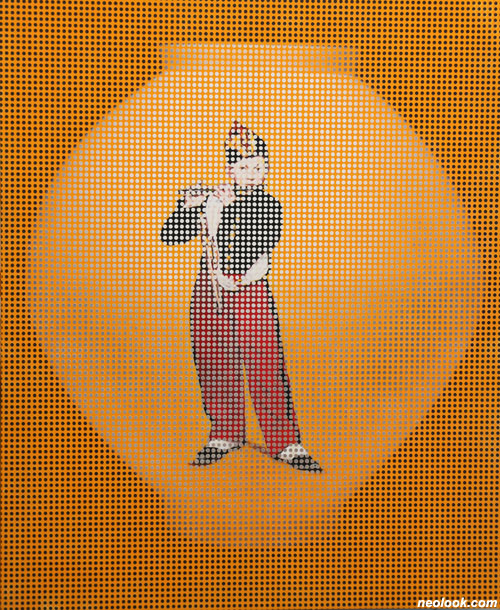

- 김중식_진주귀걸이소녀와 달항아리_캔버스에 아크릴채색_91×72cm_2010

초대일시 / 2011_1108_화요일_06:00pm

관람시간 / 10:00am~07:00pm

갤러리 에뽀끄 GALLERY EPOQUE 서울 종로구 재동 38-1번지 Tel. +82.2.747.2075 www.galleryepoque.com

달항아리 속 담금질 ● 새로운 어법의 미(美)와 미(味) 달항아리를 보면 한국 전통의 멋과 맛 그리고 추억을 떠올리게 된다. 그 옛날 삼베옷을 입은 여인이 머리에 항아리를 이고 가는 모습이 그 하나이다. 바로 우리의 달항아리 속에 들어 있는 정겨움과 사랑 그것이리라. 이렇듯 우리의 정서와 정취가 담뿍 담겨져 있는 달항아리 속에서 새로운 어법으로 새로운 미(美)와 미(味)를 맛볼 수 있다. 무엇보다 새로운 소재와 재료에 의해 우리의 것에 또 우리의 것. 그리고 그 안에 작가 자신이 하고 싶은 이야기를 투영하고 있어 더욱 멋이 우러나고 어우러진다. 작가 최영욱, 오영숙, 김중식은 각기 우리의 인생사와 역사 그리고 서양문화와의 접목을 달항아리를 통해 시도하고 그 안에서 각기 새로운 발생과 발견의 빛을 발하고 있다. 새로운 시도의 동양과 서양의 크로스오버라 하겠다. 옛 것에 우러나오는 정취, 그리고 그 안에 묻어 있는 새로이 담금질된 예술적 승화. 바로 우리 인간의 존귀와 복귀를 우리는 만끽할 수 있다. 달항아리 속에서 음악이, 리듬이 살아 숨 쉬며 단어가 연이어진다. 그 단어들이 하나의 개체가 되어 그림으로 형상화되고 있다. 그렇다. 바로 그것이 메시지이다. 요즘 시대는 각박해지고 인간 소외로 이웃이 멀어져 가고 있다. 달항아리 속에 우리의 잊혀진, 그리고 우리가 기억해야 할 소중함의 그 무엇에 대해서도 외치고 있다. 바로 전통과 정통 그리고 인간적인 사랑의 나눔과 만남. 그것을 작가 최영욱, 오영숙, 김중식을 통해 우리는 새로운 해석으로 우리에게 다가오고 있는 것이다. 원형 속에 비추어진 우리의 과거와 현재 그리고 오늘의 모습들이 달항아리를 통해 어우러져 새로운 창조의 멋과 발전을 우리는 눈으로, 마음으로 달항아리를 통해 소통하게 될 것이다. ■ 동경채

- 김중식_피리부는소년과 달항아리_캔버스에 아크릴채색_73×60cm_2010

- 김중식_마리아와 달항아리_캔버스에 아크릴채색_116×91cm_2010

- 김중식_그리운어머니와반가여래_캔버스에 아크릴채색_130×80cm_2010

김중식 작가는 주변의 기쁨, 환희, 시기, 질투, 탄생, 죽음을 행복이 가득한 달 항아리 속에 가두어 아름다움으로 탄생시키고 싶어 한다. 맑고 영롱한 이슬처럼 순수한 항아리는 누군가 이름도 모르는 도공이 빚어낸 우리의 혼이 깃든 마음속의 항아리인 것이다. 그래서 작가는 이슬을 담고 있는 달 항아리를 사랑한다. 그 안에는 어느 무엇이든 담아도 아름다움이 가득해 질 것 이다. 작가의 달 항아리 속의 소재는 어느 대상이든 아름다워질 수 있고, 생명의 빛을 발하며, 노래를 부르는 것이다. 작가는 매일 새벽에 붓을 잡는다. 새벽 햇살에 비친 유리알처럼 맑은 아침이슬을 바라보고 작은 우주를 생각하며 작품은 탄생 되어진다. 보석 같은 물방울 속으로 비치는 여인들의 모습은 그 무엇하고도 바꿀 수 없는 순수함 그 자체이다. 그래서 작가는 새벽을 좋아하는 것이다. 밤새 고통 속에서 잉태한 생명체가 탄생되며, 작가가 꿈꿔왔던 여인들이 살아 움직이는 것이다. 작품의 여인들은 매일 유리알 같이 맑은 아침 이슬 속에서 태어난다. 라파엘로의 여인, 모성애, 베르메르의 진주귀걸이소녀, 모네의 피리 부는 소년… 아침이슬은 작가의 동화이고, 꿈의 나라이다. 소우주, 달 항아리 속의 이야기는 잉태한 엄마 뱃속의 아기 탄생과 같은 순수한 아름다움을 지니고 있다. ■ 김중식

- 오영숙_활_나무에 혼합재료_80×80cm_2011

- 오영숙_무용_나무에 혼합재료_60×60cm_2011

- 오영숙_수렵_나무에 혼합재료_60×60cm_2011

- 오영숙_달항아리II_나무에 혼합재료_60×60cm_2011

- 오영숙_말_나무에 혼합재료_100×100cm_2011

- 오영숙_행렬_나무에 혼합재료_100×100cm_2011

오영숙 작가의 작업은 오리지날리티의 아우라를 해체하고자 한다. 대중과 가까이 할 수 있는 작품으로 새로 탄생시키고자 함이 원작자들에게 누가 될지는 모르지만 아마도 그들이 예술작품이라는 것에 대한 태도가 작가와 비슷하다면 해방감을 느끼게 될 것이다. 오영숙 작가의 작업을 언뜻 보면 퍼즐처럼 보인다. 그 퍼즐 같은 모습 때문에 가까이가면 형태가 잘 안보이고 멀리 보면 형태가 확연해 보인다. 점이 모여서 선이 되고 또 면이 되듯, 오각형 육각형의 기하학적 모양이 새로운 이미지를 만드는 것이다. 다시 말해 실체(원작)을 해체하여 실체(원작)가 없는 새로운 형태를 만드는 것이다. 실제 작품을 보면 한글 자음이 기하학적 육각형이나 오각형에 찍혀 있고, 또한 자음이 표면에 투명하게 양각으로 반짝 반짝하게 도포되어 있다. 한글 자음은 자기 혼자서는 발음이나 의미를 만들지 못하고 모음과 만나야 한다. 작품 위에는 한글자음 만이 존재하니, 관객이 모음이 되어 자신의 느낀 대로 작품을 읽어나가는 형식이다. 이는 작품이 관객을 만나게 되는 그 순간 자음과 모음이 만나 소통이 이루어지고 비로서 작품이 완성되어 지는 것이다. ■ 오영숙

- 최영욱_Karma_캔버스에 혼합재료_92×84cm_2011

- 최영욱_Karma_캔버스에 혼합재료_100×100cm_2011

- 최영욱_Karma_캔버스에 혼합재료_100×100cm_2011

- 최영욱_Karma_캔버스에 혼합재료_100×100cm_2011

- 최영욱_Karma_캔버스에 혼합재료_100×100cm_2011

최영욱 작가의 그림은 기억의 이미지화이다. 이는 '소통'을 위한 매개체이고 소통은 단순한 현재의 언어만으로 이루어지는 것은 아니다. 과거와 현재, 나와 너를 잇는 소통의 매개체가 바로 작가가 표현한 기억의 이미지들이다. 작가는 도자기라는 이미지를 소통의 매개체로 선택하였다. 그 안에 삶의 이야기를 풀었고 동시에 보편적인 인간의 모습을 담았고 찾았다. 도자기는 우리 인생사와 많이 닮았다. 도자기의 선은 인생의 여러 길 같다. 갈라지면서 이어지고, 비슷한 듯하며 다르고, 다른 듯 하면서 하나로 아우러진다. 삶의 질곡과 애환, 웃음과 울음, 그리고 결국엔 그런 것들을 다 아우르는 어떤 기운…꾸밈없고 단순한 형태와 색감은 우리 마음 밑바닥의 측은지심 같다. 이렇듯 도자기는 작가 삶의 기억들의 이미지고 동시에 보편적인 인간의 삶의 이야기를 담고 있다. 작가가 그 안에 기억을 넣어주면서 그것은 단순한 도자기가 아니라 우리의 기억이 된다. 여러 선과 흔적은 시공을 초월한 암호이고 우리는 우리의 기억을 더듬어 그 암호를 풀어나간다. 그림을 보며 한 기억을 떠올려 그 안으로 들어가 보면 그 속에 착한 인간의 존재가 있다. 그 안에서 삶의 이야기를 찾는 여정을 시작할 수 있을 것이다. 그 안에서 우린 만나고 있을 것이다. 작가는 작가의 이야기를 그렸지만 결국 그것은 우리 모두의 삶의 이야기이기 때문이다. ■ 최영욱

Vol.20111108i | 북촌에 뜬 달 항아리-김중식_오영숙_최영욱展