- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

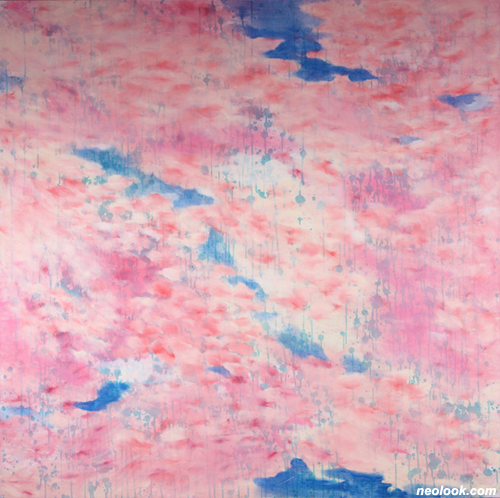

Momentary

이진희展 / LEEJEANIE / 李眞喜 / painting 2011_0919 ▶ 2011_0927

● 위 이미지를 클릭하면 네오룩 아카이브 Vol.20100312h | 이진희展으로 갑니다.

초대일시 / 2011_0921_수요일_05:00pm

관람시간 / 10:00am~06:30pm

공아트스페이스 Gong ART Space 서울 종로구 관훈동 198-31번지 Tel. +82.2.735.9938 www.gongartspace.com

물아일체의 경계에서 찰나의 순간을 만나다 ● 뭉근하게 배어나오는 듯 이미지들은 부유하듯 하늘거린다. 마치 에너지가 응집된 듯 둥근 원형들은 날아가는 것인지 날아 앉은 것 인지 혹은 생명이 소멸되고 있는 것 인지 생명이 부여되고 있는지 경계를 나눌 수 없다. 이진희는 의도적으로 그러한 순간을 포착하여 찰나의 순간, 경계를 구분 짓는 순간이 아니라 모호하고 알 수 없는 찰나의 순간을 잡아내어 몽환적인 분위기를 극대화 시켜 자연에 내가 서 있는 것인지 내 안에 자연이 들어와 있는 것인지 모를 물아일체(物我一體)의 순간을 만들어낸다.

- 이진희_Springtime fantasy-봄날환상_캔버스에 아크릴채색, 오일스틱_130.3×130cm_2011

자연에는 현상적으론 엄청난 불평등이 존재하는 것처럼 그리고 약육강식(弱肉强食)이 자연을 지배하는 법칙인 것처럼 비춰진다. 그러나 이진희 작가가 자연을 대하는 개념은 이것과는 상반된 태도를 취하는데, 어루만지거나 혹은 조심스럽게 관조하며 대상과 대상간의 일치라는 면을 함의하고 있다. 작가의 초기 작품에서 등장하는 피사체인 '꽃'은 단순히 1차적인 시각의 '꽃'으로 모든 의미를 대체하지 않았다. 꽃을 대하는 작가의 태도, 더 나아가 자연을 통해 작가가 부여하고자 하는 의미들이 그것이다. 그렇기 때문에 작가는 '그림을 그린다' 보다 어루만지는 행위에 초점을 맞춘다. 이 행위는 붓을 대신해 손가락으로 그리는 일명 지두화(指頭畵)의 형식으로 작가는 점묘법 혹은 넓게 면을 만들어가는 과정까지 서슴없이 손을 이용했다. 이것은 심상의 사물과 작가와의 사이에 간격을 최소화 하는 직접적인 화법으로 서로의 에너지를 취하고 나누고 비로소 대상과 대상으로 평등한 조건에서 소통하게 되는 화법이다. 이러한 방법론을 통해 자연과 작가, 넓게는 자연과 인간의 일치를 표방하고 있으며 자연을 어루만지면서 서로 위로와 치유의 대상이 되고 관람자로 하여금 이 행위에 동참하여 소통하길 권하고 있다.

- 이진희_Momentary-순간의_캔버스에 아크릴채색, 오일스틱_80.3×80.3cm_2011

장자의 만물제동(萬物齊同)가치의 측면에서 만물은 똑같다. 이 세상에는 옳고 그름, 아름다움과 추함, 크고 작음 그리고 화(禍)와 복(福,) 가남함과 부유함 등 차별적이거나 대립적인 많은 가치 기준이 존재한다. 그러나 이진희는 장자의 사상에 더불어 이 세상에는 인간이 인간의 입장에 얽매여서 인위적으로 빚어낸 환상이나 착각이며 이러한 대립이 인간의 불행을 가져오는 것이라고 작품을 통해 입장을 표명한다. 이진희의 작품은 이런 이분법적인 구조를 탈피하고 나와 사물이 하나가 되는 물아일체(物我一致)의 개념으로 받아들이고 있다.

- 이진희_Here and now-지금 여기_캔버스에 아크릴채색, 오일스틱_89.4×145.5cm_2010

이번 작품은 의미적으로는 연결선상에 있지만 다른 형태의 피사체들이 등장한다. 전작들의 또렷하고 명확했던 '꽃'라는 함축적인 시각언어에서 더 넓은 의미의 시각언어를 제시한다. 전작들이 호기심 어린 '들여다보기'의 형식을 취했다면 이번 작품들은 하늘과 바다 그리고 넓은 들판들 '멀리서 보기'의 형식을 취하면서 조심스럽게 자연 전체를 조망하며 말을 걸고 있다. 구체적인 형태는 잔상의 기억을 끌어낸 듯이 조금씩 모호해졌고 작품 「Pilobolus」와 「Zero-sum」에 보이는 것처럼 둥근 피사체들이 등장했다. 마치 피어나듯 자연 위를 부유하는 원형의 피사체는 자연이 뿜어내는 에너지가 될 수 도 있고 작가가 자연에게 선물하는 에너지가 될 수도 있다. 왜냐하면 이분법적으로 규정하기에는 작가가 지금까지 피사체를 대해 왔던 태도가 나눔과 일치 그리고 대상과 대상으로써의 입장이 아니라 대상과 내가 하나가 되어 가는 찰나의 순간을 주목하기 때문이다. 이것은 작가가 작품을 완성해나가는 또 하나의 방법론과 맥을 같이하는데, 일필로 그려내는 형식 대신 겹겹의 얇은 층으로 쌓아나가는 형식을 취함으로써 조심스럽게 시간을 두고 자연과 교감하고자하는 의미론적인 것까지 표현하기 위한 하나의 형식으로 볼 수 있다. 대상과 대상은 시간성을 포함하지 않고는 교감할 수 없다. 겹겹이 쌓여가는 물성의 틈새에서 시간을 두어 서두르지 않고 천천히 흡수되어야 만 교감을 이루는 것이 이치이듯 시간의 늘림은 겹겹의 반복적인 행위 사이에서 나타나는 작은 차이까지도 아우를 수 있기 때문이다.

- 이진희_Day-dream-백일몽_캔버스에 아크릴채색, 오일스틱_89.4×145.5cm_2010

구만리 푸르른 창공을 까마득히 날아 올라간 붕새가 이 지상을 바라보면 어떻게 보일 것인가? 지상에 있는 자가 위를 쳐다보면 창창하고 푸른 하늘이 보이듯이, 끝없는 창공에서 지상을 바라보는 붕새에게 이 지상 역시 창창하여 푸르기만 한 하늘로 보일 것이다. (장자 서(書) 첫 편)

- 이진희_C'est la vie_캔버스에 아크릴채색, 오일스틱_130.3×130.3cm_2011

이처럼 작가는 붕새가 되기도 하고 땅 위에서 창창한 하늘을 바라보는 자신이기 되기도 한다. 장자의 '호접지몽'에서도 말하듯이 "내가 꾸는 나비의 꿈인지, 나비가 꾸는 나의 꿈인지' 모를 '물화(物化)'인 것이다. 이러한 근본적인 진리를 발견하는 일은 반드시 꿈을 매개로 하지 않아도 사물을 깊이 통찰하는 사람이라면 고정한 무엇으로 보지 않고 언제나 서로 어울려서 함께 볼 수 있을 것이다. 궁극적으로 이런 세계는 '나를 잃어버린 상태'에서 진정으로 체득할 수 있는 세계일 것이며 비로소 아집, 편견, 단견, 오만 등에서 풀려나 관용과 아량 트임과 조화 그리고 평등함을 바탕으로 하는 자유세계를 거닐게 되는 것이다.

- 이진희_Momentary-순간의_캔버스에 아크릴채색, 오일스틱_130.3×194cm_2011

이진희 작가의 「백일몽 Day-dream」과「지금 여기 Here and Now」 같은 작품이 꿈속에서 거닐 듯 모호하게 번져있는 색상도 어쩌면 그 찰나의 순간이 우리가 꿈과 현실을 경계하지 못하는 순간의 모습을 담아서일 것이다. 인간이 살아가면서 무의식적으로 받아들이는 경계의 중도에 서 있는 순간이 꿈과 깨어남의 순간이듯 이 모호한 어렴풋이 느낌으로만 기억할 수 있는 세계를 담아내는 가장 적절한 방법이 아닐까 한다. 그렇기 때문에 대상을 바라보는 작가의 시점은 전통적인 원근감으로 정확히 그려 낼 수 없으며 하늘에서 내려다 볼 수도 땅위에서 올려다 볼 수 있는 다(多)시점을 부여하는 것이다. 꿈과 현실이라는 것도, 삶과 죽음처럼 끝없이 변화해 가는 과정 중 일부라면 도대체 무엇이 꿈이고 무엇이 현실인 것이며 도대체 어디서부터가 꿈이고 어디서부터가 현실인 것일까? 무엇이 옳고 무엇이 그른 것인가? 작가는 그 경계의 가운데 서서 우리에게 되묻고 있다. ■ 박소민

Vol.20110919c | 이진희展 / LEEJEANIE / 李眞喜 / painting