- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

I am gray

김수희展 / KIMSUHEE / 金秀希 / installation 2011_0517 ▶ 2011_0530

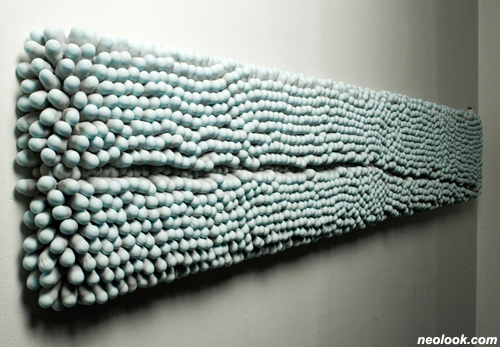

- 김수희_I am gray_천, 고무, 펠트알갱이_400×400×200cm_2011

초대일시 / 2011_0517_화요일_05:00pm

관람시간 / 11:00am~06:00pm

갤러리 무이 GALLERY MUI 서울 서초구 서초동 1658-14번지 무이빌딩 1층 Tel. +82.2.587.6123 cafe.naver.com/gallarymui.cafe

회색. 분자 - 분자로 증식되는 회색 ● 회색 ● 회색은 사실 색이 아니다. 도시를 살아가는 사람들에게 회색이란 그저 빽빽한 건물과 공기층을 표현하는 분위기이며, 날씨이며, 또한 정신적 공항의 상태를 표현하는 가공적인 빛깔이다. 생각해보면 회색이란 것은 순전히 공기와 빛과 먼지로 만들어진 상태일 뿐이다. 아마존 밀림에 사는 원주민과 도시인이 느끼는 회색은 분명 다를 것이다. 회색은 개념적이고 가공적인 이미지로 존재하며, 동시에 시간성을 부여하는 먼지의 빛깔이다. 오래된 물건과 가구에 쌓이는 먼지는 빨간색도 파란색도 아닌 회색빛이다. 먼지는 어디서 오는지 알 수 없는 것들이 시간 안에 축적되는 것이다. 공기 속에 부유하다가 어느 한곳에 정착하게 되는 것들이 특정한 방향성도 형태도 없이 지내다가 바람에 의해서 이동하며 구석지고, 후미진 곳이 있으면 바로 내려와 안착해버린다. 세상을 색깔론으로 구분하는 사람들에게 회색분자들은 있거나 없거나 한 존재로 취급된다. 자신의 의지 표현에 무감각 하며, 이곳과 저곳사이에 튀지 않게 자신의 색을 위장하는 방법이다. 회색분자라는 말은 말 그대로 회색+분자 가 아닌가, 분자처럼 떠돌아 다녀 어느 곳이나 적응하며 내려앉는 도시가 키워낸 이미지의 다른 이름이다. 이번 김수희의 전시 제목 I am gray 는 작업의 방향을 풀어나가는 키워드로 볼 수 있다. 김수희는 그동안 욕망, 소유, book of mine 이라는 각각의 전시 제목을 통해서 작가가 문제제기하는 생각들을 알갱이(작가가 이름 붙인 고무골무 안에 채워진 작업 개체)를 이용하여 표현하였다. 과거 작업은 텍스트와 사진을 바탕으로 전개되는 사람의 욕망과 신체에 대한 분석으로 출발 하였으며, 신체가 사라진 자리에 오브제를 알갱이로 씌우는 작업으로 차츰 변화하는 과정을 겪었다. 의자, 나무 그리고 책에 이르기까지 사물을 덮고 씌우는 과정을 통해 사물의 본질에서 넘쳐 나와 삼키지 못하고, 소화하지 못하는 삶 혹은 그러한 자신의 이야기를 들려주었다. 전자의 전시에서 보여주었던 극명한 인간욕구들은 식욕, 소유욕, 지식욕으로 풀어내었다면, 이번 전시는 자신이 생각해왔던 욕망에 대한 채도에 단호하게 의문을 제기한다. 극명함이 사라지고 난 자리에는 물 빠진 옷들처럼 선명해지기를 거부하는 자신이 자리한다. 어딘가에 든 묻어갈 수 있는 회색이라는 생각이 자리 잡기 시작하는 것이다. 이번 전시에서 회색이 작가의 컨셉이라면 분자는 작가의 작업을 표현하는 매개체로 보인다.

- 김수희_I am gray_천, 고무, 펠트알갱이_400×400×200cm_2011

- 김수희_I am gray_천, 고무, 펠트알갱이_400×400×200cm_2011

- 김수희_gray_천, 고무, 펠트알갱이_25×200×5cm_2011

분자 ● 김수희 작업의 알갱이는 생각의 덩어리이며, 독립된 분자들이다. 단세포의 증식처럼 무수한 분자들로 호흡하며 성장해 나간다. 선택한 형태는 꼬리처럼 세워지거나 늘어진 모양이다. 몸통이 불분명한 개체에 달려 있는 꼬리는 마지막으로 보이는 흔적이며, 무엇이 되다가 만 모습이다. 그것은 마치 성장을 하는 과정에서 어설픈 올챙이와 개구리의 사이처럼 혹은 이제 막 꼬리가 사라질 위기에 처한 모습처럼 무엇이라고 이름을 붙여야 옳은지 알지 못하는 인간 삶의 시기들과 다르지 않다. 작가는 분명한 것을 좋아하고 명확하지 않은 것은 지나친다."지나칠 바엔 머물지 않는다"는 어느 시인의 이야기처럼 작가는 그렇게 분명했던 자신의 투영하는 세상이 어느 순간부터 더 이상 분명하게 명명할 수 없는 색깔이 되었다고 고백한다. 어느 날부터 분명하지 않은 다리와 꼬리를 동시에 달기 시작한지 모른다. 이것과 저것을 규정짓던 자신의 모습을 회색이 되어버린 분자로 몸통에 다리인지 꼬리인지 불분명한 그 무엇이 빠져나와 누구도 이름붙일 수 없게 된 자신을 바라보는지도 모른다. 특히 이번에 선 보일 2미터의 패널 작업에서는 대략 2000개 정도의 알갱이들이 따개비처럼 표면에 붙어서 기생하고 있다. 작가는 고무장갑의 손가락 부분만을 일일이 폴리에스테르 천 덩어리로 꽉꽉 채워 나가고 묶어낸다. 더도 덜도 들어올 틈이 없다. 회색먼지가 가볍다면 김수희의 회색은 아무리 집어넣어도 찢어지지 않는 고무를 통해 안정성을 담보로 한다. 숨이 막힐 정도로 단단한 알갱이는 판자촌 쪽방동네처럼 다닥다닥 붙어서 캔버스의 형태에 기생하고 있다. 생각은 증식되는 분자들이며, 많을수록 단단해지고 덜 외로운 존재가 된다. 마치 도시를 살아가야하는 우리네 일상처럼 말이다. 이처럼 알갱이를 증식으로 일관해온 생각들은 최근 신작에서 조금의 변화를 갖는다. 과거 바느질과 사진을 통해서 욕망의 언어를 텍스트로 선보였던 흔적들이 이번에는 티셔츠라는 오브제로 변화된다. 티셔츠를 잇고, 자르고, 바느질 하는 작업을 통해서 작가는 하나의 몸이 들어가야 할 옷을 마치 여러 명이 입을 수 있는 것처럼 만들어 낸다. 처음으로 비좁은 알갱이가 틈새를 찾았는지 도 모른다. 머리를 집어넣어야 할 자리는 다른 면과 연결되어 마치 한 몸을 입고 복잡한 머리 여러 개가 나와야 할 것 만 같다. 몸은 온데간데없고 머리는 어디로 나와야 할지 모르며, 증식을 통해 얼마든지 확장되고 커져나갈 수 있는 개체인 동시에 그룹으로 존재한다. 들뢰즈가 '중심 없는 조직’이 가능하다고 했던 것처럼, 자기 번식으로 세상과 연결되는'기관 없는 몸'으로 성장하는 몸을 만들어 낸다. 김수희의 작업은 시간을 담보로 살아가는 바쁜 일상의 보상처럼 작업의 시간성에 공을 들인다. 작업과 시간은 한 몸이다. 시간은 정직한 작업량을 측정해내며 덧붙이거나 부과한 의미들 앞에서 모두 무의미하다고 생각하는지 모른다. 고된 몸의 노동력을 통해 터져 나오는 생각들은 작가의 부유하는 정신세계를 알갱이라는 몸으로 꽉꽉 조여매여 채워진다. ■ 김수

Vol.20110517b | 김수희展 / KIMSUHEE / 金秀希 / installation