- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

널 위한 자리

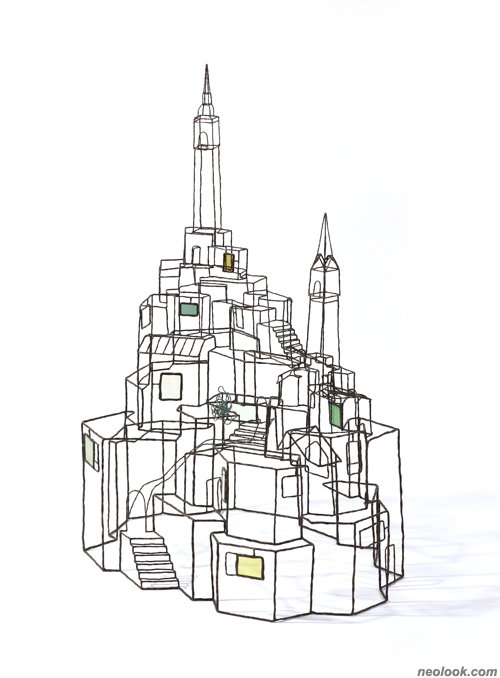

모준석展 / MOJUNSEOK / 牟埈奭 / sculpture 2011_0513 ▶ 2011_0605 / 월요일 휴관

● 위 이미지를 클릭하면 모준석 블로그로 갑니다.

초대일시 / 2011_0513_금요일_05:00pm

관람시간 / 화~토_10:00am~06:30pm / 일_11:00am~06:00pm / 월요일 휴관

갤러리 선컨템포러리 GALLERY SUN CONTEMPORARY 서울 종로구 소격동 66번지 Tel. +82.2.720.5789, 5728 www.suncontemporary.com

모준석의 조각 - 타자에게로 열린 집, 관계를 복원하는 집 ● 현대인의 인간관계를 엿볼 수 있는 말 중에 관리한다, 혹은 관리 들어간다는 말이 있다. 무심결에 보고 듣는 이 말은 삭막한데, 이 말이 인간을 사물화하기 때문이다. 마음에 들면 친구로 등재했다가도 별 이득이 없으면 용도 폐기된 사물을 버리듯 삭제하면 그 뿐이다. 그리고 내 소셜 네트워크는 유명 인사들과 영향력 있는 사람들로 세팅된다. 그리고 그 사람들도 머잖아 무명해지거나 영향력을 잃는 순간 다른 유력 후보들로 교체될 것이다. 개개인이 인력풀을 관리하는 시대정신에 걸맞게 나의 인간관리 파일은 항상 깔깔이 새 부속들로 채워진다. 그리고 헌 부품은 즉각적으로 처리된다. 그것도 단 한 차례 삭제 커서를 누르는 것만으로 이 모든 일들이 일사천리로 진행되는 이 놀라운 신세계는 얼마나 멋진 것인가.

- 모준석_저녁 만찬_동선, 스테인드글라스_86×38×27cm_2011

인터넷은 소셜 네트워크를 열었다. 그래서 나는 골방에 틀어박힌 채 세상 끝에 있는 친구를 만들 수 있고 만날 수 있다. 그러나 그 친구는 익명적이고 추상적인 기호일 뿐, 실감이 없다. 구닥다리 아날로그 시대의 유산인 교제가 없고 교감이 없다. 그래서 나는 알짜배기 정보에 버금가는 친구들이 있지만, 사실은 친구가 없다. 너무 많은 정보는 오히려 정보에 둔감해지게 하고, 너무 많은 이미지는 이미지에 무뎌지게 만든다. 정보 불감증이고 이미지 불감증이다. 그리고 결정적으론 그 정보와 이미지에 탑재된 리얼리티에 대한 감각을 떨어지게 만든다(아직도 여전히 대부분의 사람들은 정보와 이미지가 리얼리티를 담보한다고 믿어 의심치 않는다). 인터넷 불감증이다. 쇼셜 네트워크는 타자를 향해 열린 길 같지만, 사실은 막힌 길이다. 소통은 단순히 정보가 교환되는 차원이 아니다. 교감이 없는 소통은 소통이 아니다. 그렇다면 교감도 없고 소통도 없는 이 시대에 소통은 어떻게 가능해지는가.

- 모준석_잠못이루는밤_동선, 스테인드글라스_101×73×55cm_2011

집을 소재로 한 모준석의 조각은 사실은 이 문제를 건드린다. 네트워크 곧 관계와 소통이, 그리고 그 단자인 주체와 타자와의 관계가 핵심이다. 불통의 시대에 소통의 계기를 트는 일이며, 그 계기를 매개로 한갓 사물관계로 전락한 주체와 타자와의 관계를 회복하는 일이 관건이다. ● 작가는 유년시절에 유난히 이사가 잦은 편이었다. 그리고 성인이 된 이후에는 수년간 기숙사 생활을 하면서 툭하면 이 방에서 저 방으로 옮겨 다녀야 했다. 아마도 매 학기가 바뀔 때마다 그랬을 것이다. 주지하다시피 집에는 가족이 살고, 방에는 동료들이 산다. 같이 더불어 살아야 하는 만큼 매번 자기변신이 필요했고(자기변신은 주체가 타자로 변신하는 경험 곧 타자가 돼보는 경험이란 점에서 일종의 역할극과도 통한다), 그 변신이 집에 주목하게 했다. 그러므로 그에게 집은 처음부터 가변적인 것이었다. 그리고 주지하다시피 집은 정체성을 상징한다. 그러므로 집이 가변적이라는 것은 곧 정체성 또한 가변적이라는 말과도 같다. 그러나 상식적으론 집도 정체성도 결정적이다. 그러므로 집도 정체성도 비결정적인 것이라고 보는 것은 사실은 작가의 입장이며, 그 결정적인 논리에 내재된 억압의 계기를 트고 열어 놓으려는 작가의 의지의 소산으로 보인다. ● 보통 집은 막혀있다. 그렇게 막혀있는 집은 타자에 대해서 배타적이다. 그 배타적인 논리가 정체성의 논리와 통하고 자기동일성의 논리와 통한다. 거칠게 말해 정체를 밝히라고 요구해오는 것이 정체성의 논리며, 그렇게 밝혀진 정체를 결정적인 것으로 보는 태도가 자기동일성의 논리다. 거기에 타자가 들어설 여지는 없다. 이것(혹은 주체)이면서 동시에 저것(혹은 타자)이기도 한 양가성의 논리를 위한 자리는 없다.

- 모준석_하나가 되어주셔요_동선, 스테인드글라스_21×57×58cm_2009

그러나 따지고 보면 주체는 이미 처음부터 잠재적인 타자였다. 아기가 생전 처음 거울에서 본 것도 타자였고, 나르시스가 물거울에서 발견한 것도 타자였다. 그래서 랭보는 자신이 곧 신이며 악마며 타자라고 했다. 내 속엔 잠재적인 네가 살고 있고, 네 속엔 잠재적인 내가 살고 있다. 나는 너로 인해 비로소 정의되는 만큼 네가 없으면 나도 없다. 내가 보고 들은 것이 나를 만들고, 그렇게 나를 만들어준 것이 모두 타자가 아닌가. 그러므로 어쩌면 주체보다 타자가 더 또렷할지도 모른다. 타자로부터 나에게 건너온 비동일성의 영역과 범주가 더 실감날지도 모른다. 그리고 무엇보다도 주체는 타자라는 하부구조 위에 축조된 상부일지도 모른다. 이처럼 주체는 타자에 긴밀하게 연동된 탓에 타자가 흔들리면 같이 흔들리고, 타자가 부대끼면 같이 부대낀다.

- 모준석_내 마음이 머물렀던 자리_동선, 스테인드글라스_78×60×60cm_2011

이런 차원을 작가는 기독교적 윤리를 빌려 케노시스 곧 자기 비움이라고 했다(예수는 신을 비울 수 있었기에 인간을 품을 수가 있었다). 무슨 도 닦는 소리 같기도 한 이 자기 비움의 경지는 사실은 이처럼 주체와 타자의 연동성을 의미한다. 그리고 그 연동성을 레비나스는 윤리적 공감으로 해석한다. 이를테면 걸인을 보면 그냥 모른 척 지나칠 수가 없다. 걸인의 얼굴에 신의 얼굴이 포개져 있고, 그 신의 얼굴이 윤리적 공감을 호소해오기 때문이다. 이때의 신의 얼굴이 타자며 트라우마다. 신의 얼굴은 말하자면 트라우마를 통해서 온다. 타자 곧 세상의 모든 트라우마 속에 신의 얼굴이 편재해 있다(숨은 신과 편재하는 신). 신은 세상의 모든 고통 위로 내려앉는다. 고통으로 각인된 타자의 얼굴이 곧 환원 불가능한 비동일자의 얼굴이며, 절대자의 얼굴이며, 신의 얼굴이다. 그리고 윤리적 공감은 요샛말로 윤리적 연대가 되며, 연동과 연대는 곧 존재론적(혹은 형이상학적?) 거울을 위한 매개에 해당한다. 이렇게 주체와 타자는, 그리고 나와 너는 서로에게 거울이 된다. 윤리적 공감과 윤리적 연대, 이 삭막한 시대에 도무지 씨알이 먹힐 것 같지가 않은 이 말에 작가는 다시 빛을 쪼이고 싶어 한다. 그리고 타자를 향해 열린 집을 그 상징적 좌표로 삼는다.

- 모준석_서로에게 속한 사람들_동선, 스테인드글라스_56×102×50cm_2010

여러 경우로 집을 소재로 한 작가들은 많다. 그 집들은 대개 막혀있거나 닫혀있어서 이미 결정적인 의미 밖에 담아낼 수가 없다. 그런데 작가의 집은 한눈에도 다르다. 그리고 그 다른 집들은 결정적인 의미와 함께 비결정적인 의미들에 대해서도 열려있다. 가녀린 동선을 일일이 망치로 두드려 질감을 만든 연후에, 그 선들을 용접으로 연이어 붙여나가는 방법으로 집을 짓는다. 그리고 집에 다른 집을 중첩시켜 집 속에 집을 짓고, 집 위에 집을 짓는다. 이렇게 집에 집들이 어우러져 하나로 연속된 속이 빈 덩어리를 만드는데(작가의 조각에는 매스가 없다), 그 덩어리가 때로는 마을 같고, 더러는 사람 같고, 이따금씩은 달 같다. 사람 사는 동네며 사회며 세상을 형상화한 것이고, 타자들이 어우러져 주체를 만들어준 사람의 형상을 유비적으로 표현한 것이며, 달동네의 꿈꾸는 풍경을 시적으로 옮겨놓은 것이다. ● 그 덩어리에서 단연 두드러져 보이는 것은 선이다(작가의 조각은 일종의 드로잉 조각으로 범주화할 수가 있을 것). 선에 선이 연이어지면서 집을 만들고 마을을 만들고 사람을 만들고 달을 만든다. 그래서 그 선은 집과 마을, 사람과 달을 만들어주는 매개 같고, 관계의 은유적 표현 같다. 타자에게로 열려진 길 같고, 비동일자에게로 연이어진 관계의 망 같고, 네트워크 같다. 안과 밖이 따로 없는 이 통 구조 형태의 커뮤니티에서 주체와 타자의 경계는 허물어지고, 나아가 아예 그 의미를 상실하고 만다. 주체는 타자에 의해서 정의되고, 타자 또한 주체를 버팀목 삼아 설 수 있게 된다.

- 모준석_5월의 신부_동선, 스테인드글라스_69×62×61cm_2011

그리고 정면에서 보면 선들이 두드러져 보이는 탓에 무슨 평면적인 그림 같다. 그리고 그 그림은 선들이 만들어내는 그림자와 어우러져 더 복잡해지고 심도가 깊어진다. 그런가하면 평면과 입체의 경계를 넘나들면서 이 모두를 아우르는 집들 사이사이로 이따금씩 스테인드글라스로 처리해 창을 내기도 한다. 꽤나 아날로그적이고 따뜻한 감성이 전해져오는 그 창은 아마도 마음의 창일 것이다. 그 창이 불현듯 세상 끝을 보게 해주는 월드와이드웹이며 윈도라는 생각을 해본다. 어쩌면 작가는 그 창을 통해서 주체와 타자와의 꽉 막힌(차라리 왜곡된?) 관계가 복원되기를, 그래서 윈도와 네트에 걸맞게 진정한 소통이 가능해지기를 꿈꾸는지도 모른다. ■ 고충환

Vol.20110513d | 모준석展 / MOJUNSEOK / 牟埈奭 / sculpture