- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

I blieve I can fly

김봉관_유화수_이철승展 2011_0218 ▶ 2011_0306 / 월,화,공휴일 휴관

별도의 초대일시가 없습니다.

후원_국민체육진흥공단 경주사업본부 주최_스피돔 갤러리 기획_김봉관

관람시간 / 수~목요일 10:00am~06:00pm / 금~일요일 10:00am~07:00pm / 월,화,공휴일 휴관

스피돔 갤러리 SPEEDOM GALLER 경기도 광명시 광명6동 780번지 광명돔경륜장 4층 Tel. +82.2.2067.5488 speedomgallery.kcycle.or.kr

방수 도시 防守都市 ● 1. ● 걸음이 조금씩 빨라진다. 발밑에서 뭉근한 입김이 훅 불어오는 것이 느껴진다. 턱을 어깨 사이로 더 담근 후, 나는 다시 잰걸음으로 걷기 시작한다. 해는 이미 떨어졌고 곧 비가 내릴 것이다. 도시 바닥의 어두운 틈에서 한 움큼의 사람들이 쏟아져 나온다. '돌아가, 지금이 기회야' 그들이 내게 말한다. 눈부시게 반짝이는 눈빛들이. 나는 그들의 진짜 모습을 알고 있다. 뼈만 앙상하게 남은, 곧고 주름진 손가락, 그 틈에서 반짝이는 영롱한 눈망울. 그들은 이미 사라진지 오래다. 모두들 너무 많은 것을 겪었으므로, 조금씩 사라져가는 것이다. 빗방울이 아스팔트 위에 투명한 물안개를 만들기 시작하자, 사람들은 난처한 얼굴로 처마 밑을 서성인다. 웅성거림이 빗소리에 섞여 어두운 도로에 퍼져나간다. 예고 없는 머무름, 그것은 도시인을 초초하게 만든다. 그들은 끊임없이 움직이면서 자신이 살아있음을 증명하는 존재이므로. 하지만 잠시 후 사람들은 저마다의 방향으로 흩어질 것이다. 그들은 집에 돌아가 소리를 지르고, 물건을 집어던지며, 화를 내고, 화해를 하고, 누군가와 사랑을 나누며, 사물에게 말을 걸고, 그것들에게 자신의 소망을 담고, 그것과 자신을 동일시하며, 다시 깨부수고, 후회를 하다가, 또 다시 끝없는 절망의 나락에, 소리를 지르고, 결국에는, 침묵. 침묵 할 것이다. 무거운, 거대한, 너무 거대해서 존재를 간음할 수조차 없는 침묵. 사람들은 침묵에 익숙해졌다.

- 이철승_아이 빌리브 아이 캔 플라이_합성수지_130×70×70cm_2011

- 이철승_아이 빌리브 아이 캔 플라이_합성수지_130×70×70cm_2011

2. ● 메케하고 따뜻한 도시 특유의 바람이 귀 끝을 스친다. 숨을 크게 들이 마신다. 층이 높아질수록 호흡은 거칠어진다. 나는 매일 고개를 좌우로 가로 저으며 이곳을 오르내렸다. 온몸에 땀으로 흥건할 때 쯤, 등 뒤 에는 네모난 시멘트 조각들이 나란히 쌓여있었다. 벽돌은 도시를 생존하게 하는 힘이라고, 동료들은 자랑스럽게 말하곤 했다. 그들은 벽돌이 쌓여 갈수록 도시가 발전한다는 믿음을 저버리지 않았다. 단단하게 굳어버린 콘크리트 벽 안에는 무수한 칸막이가 생겨났고, 각 공간마다 달콤한 인생을 기약하고 있었다. 적어도 그들은 공간 안의 삶이 아니라 삶 위에 건물이 세워진다는 것을 알지 못했다. 벽돌을 쌓고, 다시 허물 때 마다 새 시대, 새로운 삶이 다가 오기를 바라는 간절한 소망과 함께, 인류가 지속되는 한 공사는 영원히 멈추지 않을 것처럼 보였다.

- 유화수_건설적인 드로잉_건설현장 폐자재, 아시바_가변크기_2010

- 유화수_건설적인 드로잉_건설현장 폐자재, 아시바_가변크기_2010

- 유화수_건설적인 드로잉_건설현장 폐자재, 아시바_가변크기_2010

3. ● 지상 100미터 고도에서 내려다본 도시의 밀도는 애당초 창조자가 원했던 것과는 다른 모습으로 변화해있었다. 인간의 피조물은 스스로 밀도를 이루고 있었다. 건물은 숲을 이루었고, 심지어 자연의 생리를 닮아갔다. 그들은 살아서, 흡사, 생명체처럼, 쓰러졌다 다시 일어나기를 몇 번이고 반복했다. 현실의 스펙터클은 날이 갈수록 과장되고 장엄해 졌으나, 사람들은 무엇에도 더 이상 감동하지 못했고, 기대와 전율은 이미 사라진지 오래였다. 그들의 허무는 점차 아름답고 정교하게 포장되어갔다. 어둠도 누구에게나 공평하지 않았다. 화려한 네온사인 불빛 아래서, 불면의 밤을 보내는 사람들이 늘어났다. 그들은 뜬눈으로 까만 어둠을 지새우다가 결국 참지 못하고 저마다 옥상으로 올라갔다. 견고한 빌딩숲, 숨죽인 도로, 건조한 가로수. 모든 것이 더없이 지루한 형상이었다. 하지만 눈부시게 아름다운 밤이라는 생각이 들었다. 나는 옥상 모서리에 두발로 올라섰다. 순간 중심이 잘 잡히지 않았다. '그만둬' 까마득한 건물 숲 사이에서, 버려진 단어들이 묶여 메아리를 이룬다. '이번이 마지막 경고야' 메아리는 나의 어깨위에, 기괴하게 뒤엉킨 모습으로 내려앉는다. 더 이상 놀라울 것이 없는 세상에서 죽음은 단하나의 사건이다. 한 발짝만 더 떼면 나는 이 도시 위를, 마치 구름과 같이, 걸을 수 있다. 이 고요한 밤이 지나면 단 하루, 주인공이 될 것이다. 그리고 나의 이야기는 신문지면의 무게만큼이나 가볍게, 빠르게, 읽히고, 잊혀 질 것이다.

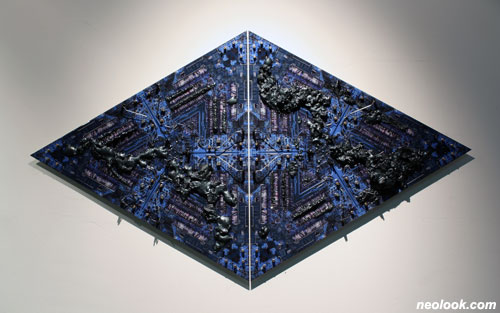

- 김봉관_Mandalic Cosmos_motherboard_ 스테인리스 스틸, 목재, 액상고무, 알루미늄, 철, 슬래그_130×110×10cm_2010_부분

- 김봉관_Mandalic Cosmos_ 마더보드, 스테인리스 스틸, 목재, 액상고무, 알루미늄, 철, 슬래그_65×120×10cm_2010

-각 문단은 『I believe, I can fly』전시의 참여 작가 세 명의 작업 노트와 작품 이미지를 모티브로 쓰여 졌다. 소설의 말하기 방식을 빌려, 작업의 분위기와 나의 감상을 혼합한 것이다. 이 글이 작가의 작품에 대한 일종의 (문학적)응답이 되기를 바란다. ■ 신선([email protected])

Vol.20110218b | I blieve I can fly-김봉관_유화수_이철승展