- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

느린 풍경, 작은 우화 Sluggish Scenery, Small Fable

김선두_임만혁展 2011_0119 ▶ 2011_0219

- 김선두_느린풍경-언덕에 올라_장지에 분채_55×46cm_2010

초대일시 / 2011_0119_수요일_05:30pm

관람시간 / 10:00am~07:00pm

갤러리 익 GALLERY IK 서울 강남구 청담동 118-17번지 네이처포엠빌딩 B104 Tel. +82.2.3445.0330 www.gallery-ik.co.kr

느린 풍경, 작은 우화 - 서론 ● 속도의 미학은 자기를 놓아버리는 것이다. 늘 살피고 판단해야 하는 자아의 짐을 벗어 던지고, 정해진 궤도를 타고 질주하는 눈먼 벡터의 화신, 일종의 탄체(彈體)가 되는 것이 근대적 속도의 핵심이다. 이러한 맹목의 폭주는 공간을 압축시키고 끓어오르게 하고, 팽창시켜 수많은 삶이 집적된 공간, 근대 도시의 거대한 혼돈(imbroglio)을 만들어 낸다. 속도와 크기는 분리된 것이 아니라 하나의 힘과 의지에서 비롯된 속성들이다. 즉, 재화의 멈추지 않는 순환과 증식과 축적을 추구하는 자본의 운동이 물질적으로 드러나는 양상들이다. ● 속도와 크기의 시대는, 또한 내가 나임을 늘 소리쳐 알려야만 하는 시끄러운 간판과 표지들의 세계이기도 하다. 귀를 막고 서로 자기 주장만 하는 시대는 어지럽다. 이 어지러움 속에서 희망은 더욱 느리고 고요하게, 작은 발자국 소리로 다가온다. 깨어서 가만히 귀 기울이고 들여다보지 않는 자에게는 들리지 않고 보이지 않는다. 이번 전시에서 '느림과 작음'이라는 수식은, 속도와 크기의 시대에서 잊혀지고 가려지는 것들을 돌아보려는 방편이다. 여기에서 '느림'은 물리적 시간의 양적 범주가 아니다. 외려 모든 평범한 순간들이 이미 벼락과 같은 진리를 담고 있다는 것을 알기에, 시간에 대한 집착으로부터 자유로운 마음을 가리킨다고 해야 할 것이다. '작음' 역시 물리적 공간의 양적 범주가 아니라, 미물 속에 만유가 깃들어 있음을 지시하는 것이라 해야 맞다. 그리고 '풍경과 우화'는 있는 그대로의 세계를 가만히 들여다보고, 살피는 두 개의 방식이다. ● 하이데거는 횔덜린의 시를 말하며 이런 형상을 그려낸다. '비시적인 언어의 소란스러움 속에서 공중에 울려 퍼지는 종소리와 같이 시가 날아오를 때, 하늘에서 나풀거리며 나리는 눈을 만나서 우리 귀에 들리는 음악이 된다.' 전시의 역할은 종소리에 담긴 음악을 깨닫게 하는 눈송이와도 같이, 작품의 너무 깊고 낮은 울림이나, 너무 높고 눈부신 빛을 볼 수 있고, 들을 수 있도록 만들어 주는 것이다. 이번 전시가 두 작가의 예술 세계 속에서 그 울림을 크게 만들고 싶은 것은 '기다림'의 모습이다. 천천히 조용히 들여다 보는 눈, 고요한 귀 기울임은 하나의 기다림이다. 그 기다림은 '그'를 위해 텅 비워둔 마음임과 동시에 애타게 찾음이며, 신성한 밤 속을 정처 없이 헤매이는 디오니소스의 사제들처럼 고통스런 헤매임(errant movement)의 시간을 견디는 것이다. 시대의 어둠을 깨고 새벽을 열어젖히는 것은 이와 같은 인내와 명상의 칼날일 것이다.

- 김선두_느린풍경-무르익은_장지에 분채_63×46cm_2010

- 김선두_느린풍경_장지에 분채_24×33cm_2010

김선두의 풍경 ● 김선두는 가장 소중한 진리가 피안에 있는 것이 아님을 알고 있다. 그것은 천상에 초월적으로 영원히 지속되는 무엇이 아니라, 우리의 곁에서, 이 대지 위 매일 매일의 일상 속에 깃들어 있는 것이다. 그것은 드넓게 펼쳐진 들과 거친 노동이 배어있는 밭의 습기 속에 있고, 그 위로 불어오는 바람 속에 있고, 나무 가지와 들꽃의 흔들림에, 텃새들의 소박한 지저귐 속에 있다. 말없는 시골길 위로 보이는 필부의 고단한 발걸음 위에 있고, 저물어 가는 들길의 고독함 속에 있다. 무심히 우리 곁에 머무는 것, 느리지만 오래 가는 것, 소박하지만 지혜로운 것들이다. 그러나 우리는 일상의 소중한 순간들을 쉽게 볼 수가 없다. 너무나 소중해서 깨닫지 못한다. 그 순간들이 매일 매일 뜨는 태양처럼 너무 눈이 부시기 때문이다. 그 빛이 스러지고, 멀어져 갈 때에야, 아득한 거리 속에서 바라 볼 수 있을 뿐이다.

- 김선두_느린풍경_장지에 분채_23×34cm_2010

- 김선두_지렁이_장지꼴라쥬에 먹, 분채_48×33cm_2010

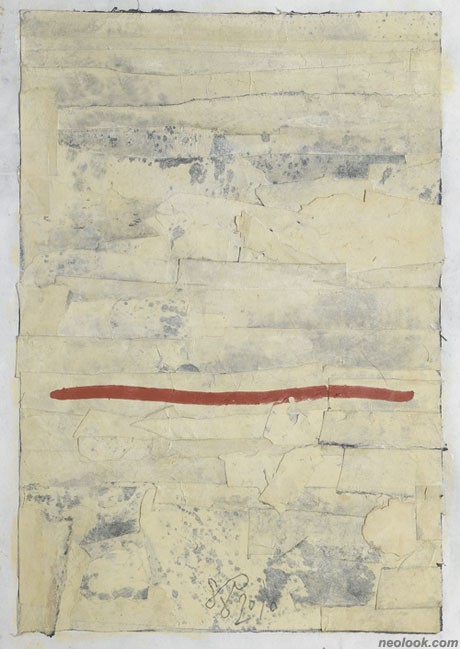

김선두는 이 아득함을 무수한 겹침으로 드러내는데, 이때 겹침이 구현하는 감각적인 표상과 의미의 표상이 깊다. 첫째, 장지 위에 무수히 겹쳐지는 색과 선과 면들은 그 중첩 속에서도 소멸하지 않고 그 맨 아래의 기저에서부터 아득히 들여다 보인다. 스밈과 번짐의 상호작용 속에서도 질박하게 자신의 근원을 비추어내고 있다. 가장 가까이 있었지만, 가장 눈에 띄지 않는 소중함의 기억들이 겹겹이 쌓여 아득한 색들의 층 속에 포근히 감싸인 채 고스란히 남는다. 시대의 속도는 기억을 남기지 않는다. 다시 말해 망각을 조장한다. 축적된 양과 표층을 제외한 지층은 모두 지워져 버린다. 이에 대별하여 그 기억의 겹겹이 쌓인 아득한 층을 가만히 들여다보며, 그 시간의 지나옴과 굴절과 단절들 반추하고, 성찰하는 김선두의 '겹침'은 폭력적인 단선적 가치들의 맹목과 무명에 대하여 조용하지만 도저한 의문을 던지고 있다. ● 또한, 장지에 선과 색과 면들이 계속 겹치고 쌓아올리는 무수한 덧칠의 반복적 노동에 의해 지, 필, 묵의 물성은 서서히 서로의 경계를 허물고 번져나가 새로운 물성을 체현하게 된다. 지난한 노동과 오랜 시간에 의해 구현된 새로운 물성은 세계구조의 그 맹목적 속도와 날카로운 직선이 그리는 제도의 틈에 가둘 수 없는 생명의 존재 진리를 닮아간다. 서서히 번지고 스며들어, 서로를 파괴하지 않고도 너와 내가 둘이 아님을 보여주는 것, 집착과 머묾이 없이 자유로운 것이 곧 물질의 질박함이며 또 마음의 소박한 본성이라는 것(應無所住而生其心), 이것이 바로 김선두의 회화가 천착하는 고유의 기법이며, 느린 기다림이며 깨달음이다.

- 임만혁_개와소녀08-4_한지에 목탄채색_100×80cm_2008

- 임만혁_꿈09-2_한지에 목탄채색_50×140cm_2009

- 임만혁_늑대와양_한지에 목탄채색_60×28cm_2009

임만혁의 우화 ● 임만혁은 예술 작품이 물성을 지녔음에도 사물로서의 자기가 아닌, '다른 어떤 것을 말하는 것', 즉 '알레고리'로서 존재할 수 밖에 없다는 것을 날카롭게 인식하고 있다. 작가의 시선에 포착된 범용한 삶의 풍경은 그 자체로 삶의 비의를 담은 설화이자, 우화들이다. 특별한 사건들을 좇아 그 뒤의 비밀을 폭로하는 것이 아니라, 가장 평범한 일상 속에 가장 기이한 비밀이 담겨 있음을 드러낸다. 비밀은 배후에 숨어 있는 것이 아니라, 우리 코앞에 실오라기 하나 걸치지 않고 놓여 있다. 임만혁의 회화는 모두가 가면 뒤의 진실한 얼굴을 찾는 세계에서 눈 앞에 놓여 있는 현실의 맨 얼굴 자체가 하나의 수수께끼이고 비의임을 보여준다. ● 물론 그는 알레고리로서의 예술작품이 어쨌거나 그러한 성격의 기반이 되는 물성을 갖고 있다는 것을 잘 알고 있으며, 먼저 그 물성에 대한 오랜 노동의 부딪힘을 통해 작가 고유의 실험과 해명 과정을 거쳐왔다. 그 지난한 과정들 속에서 그는 한지 위에, 황야의 해명할 수 없는 열기와도 같은 황색의 깊이와 고딕 목조각 같이 거칠게 면을 쳐내는 드로잉의 부서질 듯이 건조한 직선들로 작가 고유의 조형 세계를 구축해냈다.

- 임만혁_소녀와개09-3_한지에 목탄채색_116×91cm_2009

- 임만혁_조삼모사_한지에 목탄채색_53×45cm_2009

그가 포착해낸 세계는 낯설면서, 동시에 웃음을 자아내다. 역설적이지만 그 기이함이 웃음과, 혹은 웃음이 낯설음과 매우 가까운 거리에 있음을 입증하는 것이다. 인생은 가까이서 보면 하나의 비극이지만 멀리서 보면 한판 희극일 뿐이며, 그때 그 희비극의 광대와 같은 주인공을 통해 우리가 보고 있는 것은 바로 우리 자신의 모습이다. ● 임만혁의 작품 앞에서 우리는 하나의 질문을 마주하게 된다. 당신이 지금 보고 있는 존재는 진실로 무엇인가? 그리고 당신은 또한 진실로 누구인가? 우리는 이 질문을 끝까지 피해서 살아갈 수 있는 방법을 알지 못한다. 살아가고 있는 것 자체가 그 답 속에 있는 것임에도 우리는 쉬이 답할 수가 없다. 이것이 삶이 주어지는 방식이다. 삶의 비밀은 멀리 갔다가 돌아오는 방식, 회귀, 일주 운동의 방식으로만 체험된다. 임만혁은 날카로운 자각의 시선과 상상력으로 그 낯선 순간들을 향해 그물을 던진다. 그 그물이 건져 올리는 것은 단 몇 줄의 짧은 문장으로 이루어 작은 우화이지만, 그 우화 속에서 우리는 실재로 돌아올 때의 그 한대 맞은 듯 멍해지는 느낌을 상기하게 된다. ■ 김창조

Vol.20110117h | 느린 풍경, 작은 우화-김선두_임만혁展