- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

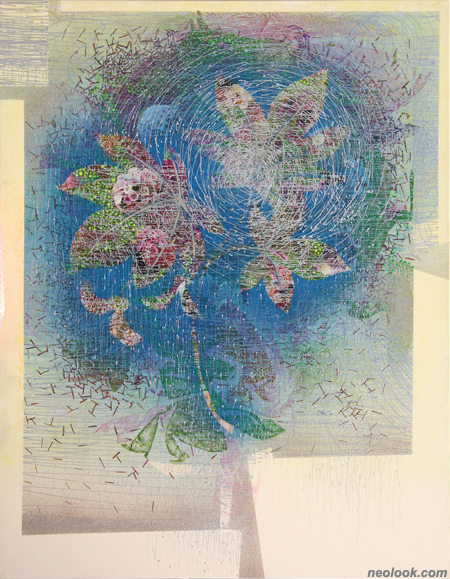

박정미展 / PARKJUNGMI / 朴貞美 / painting 2010_0430 ▶ 2010_0506

- 박정미_흔적-지워나가다_혼합재료_130.3×97cm_2010

초대일시_2010_0501_토요일_04:00pm

제2회 춘천미술관 선정작가 초대展

관람시간 / 10:30am~06:30pm

춘천미술관 CHUN CHEON GALLERY 강원도 춘천시 옥천동 73-2번지 Tel. +82.33.241.1856 cafe.daum.net/CCART

보이지 않는 그림, 눈에 보이는 결핍 ● 예술 작품은 예술가의 마음으로부터 관람자에게로 이어지는 길로서 이해될 수 있을 것이다. 하지만 그것은 관람자에게 도착하지 못할 수도 있고, 예술가의 마음을 떠나지 못할 수도 있다. (솔 르윗, 1969) ● 그림들이 원하는 것은 결국, 우리가 그들에게 '무엇을 원하는가' 하고 질문해 주는 것뿐인 지도 모른다. 그 답은 어쩌면 아무것도 아닌 줄을 알면서도 말이다. (W. J. T. 미첼) ● 박정미의 작품은 매우 대담한 선언의 결과이다. 작가는 그림을 그린 다음 그 위에 은색 도료를 뒤덮어, 처음 그렸던 이미지를 잘 보이지 않도록 만들어버린다. 반짝거리는 은색 실들은 표면 위에서 도드라져 작품 특유의 질감을 형성하며, 표면에 도착하는 빛과 관람자의 시선을 반사한다. 캔버스의 바탕에 자리잡고 있던 이미지는 작품의 제목 그대로 '흔적'일 뿐 은색의 실들을 뚫고 나와 관객의 시각에 포착되기 어렵다. ● 마치 작가는 이러한 작품을 통해 시각예술을 그 근원부터 거부하는 듯하다. 무언가를 보여주기 위해 그림을 그린다는 미술 작업의 원리를 정면으로 도전하여, 그림 앞의 관람자가 작품에서 무언가를 보려는 욕구를 여지없이 꺾어버리는 것이다. 이렇게 만들어진 결과물은 관람자에게 '보여질 수 없는 그림'으로 제시된다. 관람자가 무엇을 보려 했던 간에, 그 욕망은 충족되지 못한다. 그림에서 주제와 이야기는 흔적으로만 남을 뿐이고, 공허한 관객의 시각적 욕망이 길을 잃은 채 은색의 실 위에서 반사되고 부유한다.

- 박정미_흔적-지워나가다_혼합재료_130.3×97cm_2010

이것은 하나의 단호한 아이러니이다. 작가는 자신의 그림에서 1차적 가시성, 즉 우리가 쉽게 인지할 수 있는 오브제나 서사를 숨겨 버리며, 그것은 그림 앞의 관람자에게서 시각적 욕망을 꺾어버리는 것과 같다. 은색 실 뒤에 분명히 있으나 보이지 않는 그림 속의 메시지. 그렇게 자신의 시각적 욕망을 빼앗긴 관람자에겐 오히려 더 강한 보려고 하는 욕구가 남는다. 그래서 그는 더욱 그림을 자세히 들여다보려 시도할 것이고 그 안에서 꽃이나 나무와 같은, 그 무언가의 사물을 발견하게 될 지도 모르겠다. 하지만 그렇게 '보여진' 즉 관람자에게 인지가 된 대상은 어쩌면 박정미가 처음 그렸던 사물과는 다른 엉뚱한 그 무엇이 될 지도 모르겠다. ● 이 과정은 라캉이 이야기한 '환유'의 과정을 떠올리게 한다. 욕망이 좌절될 때 그 욕망은 사라지는 것이 아니라 오히려 가까이에 있는 엉뚱한 대상에 고착되어 발현될 수 있다. 그렇게 환유(metonym)는 기표가 인과적, 논리적 관계가 희박한 또 다른 기표로 대치되는 과정을 말한다. 자크 라캉에 따르면, '환유작용은 기표와 기표의 연결구조 속에서 발생하는데, 이 끊임없는 기표의 연결고리 속에서 대상은 스스로를 완전히 구현하지 못하고 결핍만을 드러낸다. 바로 그 결핍을 메꾸기 위해 의미작용은 대상 대신에 욕망을 등장시킨다.' (자크 라캉, 「무의식에 있어 문자가 갖는 권위」 in 『욕망이론』 (1994, 문예출판사). p. 77.) (Ⅰ)

- 박정미_흔적-지워나가다_혼합재료_116.7×91cm_2010

이 '기표의 연쇄'로서의 과정에서 욕망은 끊임없이 기표와 기표 사이를 옮겨다닐 뿐 하나의 의미에 정박하지 못한다. 작품 앞에 선 관객에게 그것은 끊임없는 수수께끼의 대상으로서, 2차, 3차적인 시각적 욕망을 무수히 파생시키는 작용으로서 드러난다. '이것은 나무가 아닐까... 아냐 꽃인 것 같아... 그래, 맞아, 장미꽃!... 아, 그러나 과연 장미꽃이었을까? 꽃이 아니라 혹시 다른 무엇은 아니었을까?' 하고, 관람자의 해석은 끝없이 유동할 뿐이다. ● 그래서 우리는 박정미의 작품에 대해, '이것은 무엇 무엇을 그린 그림이다'라고 해석할 수도 없을뿐더러, 그러한 질문을 하는 것조차 불가능함을 깨닫게 된다. 그리고 그것은 관람자에게만이 아니라, 글을 쓰는 비평가에게도 상당한 낯설음과 부담감을 부과한다. 해석이 불가능한 작품에 대한 비평의 목적은 무엇인가? 만약 우리가 작품을 해석할 수 없다면, 우리는 둘러 가거나 두리뭉실하게라도, 적어도 우리가 무엇을 본다거나 보여준다는 행위에 대해 이야기할 수는 없을까? ● 다행히(?) 우리는 '개념미술'의 역사 속에서 가시성이 부인되거나 도전되어온 사례를 심심치 않게 발견할 수 있다. 개념미술의 대표주자인 솔 르윗Sol LeWitt에게 있어서, 예술 작품은 아이디어를 전달하기 위한 것으로 작품의 제작 과정은 형식적인 과정perfunctory affair에 불과한 것이었다. 아이디어는 그 자체로서 작품이 될 수 있으며, 모든 아이디어가 반드시 물리적으로 구현되어야 하는 것은 아니다. 이러한 그의 설명 속에서, 물리적으로 관객의 눈 앞에 제시된 예술 작품은 부차적인 것이고 실제 작품인 개념을 단지 실현해 보이고 증명해 주는 역할을 가질 뿐이다. Sol Le Witt, "Paragraphs on Conceptual Art" (1967) and "Sentences on Conceptual Art" (1969). Reprinted in Art in Theory 1900-2000, New Edition. (2003) pp. 846-851. (Ⅱ)

- 박정미_흔적-지워나가다_혼합재료_116.7×91cm_2010

르윗의 이러한 생각은, 전통적으로 작품이 가지고 있었던 지위에 대해 다시 생각하게 한다. 이제껏 작품은 관람자와 관람 행위에서의 절대적이고 물리적인 대상으로서, 관람자의 이해에 대한 전적인 기초였다. 하지만 르윗은, 그렇게 성립되어 있었던 작품으로부터 그 물리적 존재감을 부정해버린 것이다. 나아가, 이러한 르윗의 생각은 단순히 기호학적 원리의 차원, 즉 그림으로 그린 파이프는 실제 파이프가 아니라는 논리로만 판단될 수 없을 것이다. 르윗과 같은 개념미술가들에 의해, 이제는 심지어, 예술품의 가치를 만들어내는 다양한 예술 제도적 장치, 즉 미술관과 같은 공간이라던가 그 안에서 작품을 앞에 두고 감상하는 행동과 같은 그 모든 문화적 장치들은 절대적 가치를 상실하게 되었다. ● 어떤 주어진 시각적 예술 작품도 '진실' 그 자체가 될 수 없다고 생각한 개념미술가들은, 작품의 물리적 차원으로부터 해방되고자 했고 그 결과 작품이 만들어지게 된 얼개와 원리만을 기록의 형태로 남기거나, 혹은 행위performance와 같이 본질적으로 일회적인 형태의 작품을 취하는 등, 보다 래디컬한 개념으로 진화하기도 한다. 관객은 개념미술 작품을 볼 때, 그 작품 이면의 개념이 물화된 하나의 예(instance)를 보는 것이며, 실은 주어진 눈앞의 물리적 작품이 아니라 작가의 개념을 보는 것이 된다. ● '보이지 않는 작품'의 예는 무척 다양하다. 우리에게 잘 알려진 존 케이지John Cage의 「4분 33초」는 악보로서 실연이 가능한 음악이다. 그러나 그것이 실연되면, 청중은 음악이 아니라 음악이 배제된 묵음을 듣게 되고, 그러한 상황의 어색함이나 혹은 미묘한 잡음들을 경험하게 되었다. 로버트 라우셴버그Robert Rauschenberg는 빌렘 데 쿠닝에게 그림을 한 장 선물로 받아, 그것을 완전히 지워버림으로서 그것을 자신의 개념 작품으로 선포하였다. 이브 클라인Yves Klein은 수차례에 걸쳐 미술관 안에서 '빈 공간' 만을 전시한 바 있는데 이러한 작품에서 그는 자신의 진실된 파란색을, 눈으로 보지(see) 않고 느껴주기(perceive)를 원하고 그렇게 주장했다. 그리고 마지막으로, 이러한 '보이지 않는 미술'의 시원으로서 우리는 카지미르 말레비치Kasimir Malevich의 「검은 사각형」을 잘 기억하고 있다. 시각성을 부정한 다양한 예술적 활동의 예는 Doerte Zbiekowski, "Dematerialized. Emptiness and Cyclic Transformation" in Bruno Latour and Peter Weibel eds., Iconoclash: Beyond the Image Wars in Science, Religion, and Art, 2002에서 찾을 수 있다. 또한 같은 책의 Peter Weibel, "An End to the 「End of Art」? On the Iconoclasm of Modern Art"에서는 이러한 예술 작품을 예술의 종말이라는 상당히 정치적인 관점에서 해석한다. (Ⅲ)

- 박정미_흔적-지워나가다_혼합재료_116.7×91cm_2010

작품의 생산자들뿐만이 아니라 이론가들 중에서도, 우리는 이러한 가시성과 비가시성 간의 긴장과 상호작용 양상을 아주 오래된 인간의 시각적 메커니즘으로 파악하는 이들을 발견할 수 있다. 지금껏 대체로 예술론의 문제가 작품의 해석과 작품 속의 수사학에 있었다면, W. J. T. 미첼Mitchell은 '우리가 그림에게서 무엇을 원하는 가?'라는 이 질문을 전환해 '그림이 우리에게 무엇을 원하는가?'라는 질문을 제기해 보라고 제안한다. 그렇게 함으로써 우리는 위의 '보이지 않는 미술'과 같은 개념 미술 작품들이 제기한 문제에 접근할 수 있을 뿐만 아니라, 역사속에 등장하는 매우 독특한 이미지에 대한 태도들 (예컨데 '성상파괴론iconoclasm')에 대한 이해에 도달할 수 있을 것이다. 그림이 질문자가 되고 우리가 그림의 객체가 되어보는 이 관점의 전환을 통해 우리는 우리의 이미지가 가진 권력과 그 동작에 대해 새로이 이해할 수 있게 되는 것이다. ● 관람자가 그림의 객체가 되는 현상은 마이클 프리드Michael Fried의 몰입absorption이론에서 제기된 것이다. 우리는 간혹 그림이 관람자를 '마비'시키듯 붙잡는 힘을 발휘하는 것을 느낀다. 프리드는 이러한 시각 심리학적 상호작용을 근대 회화에서 발현된 근대 이성의 특징으로서 설명하였다. 프리드의 이론을 발전시킨 미첼은 바로 이런 관계, 즉 그림이 주체가 되고 관람자가 객체가 되는 역할 전도의 양상을 바로 우리가 위에서 검토했던 순수 추상 미술의 모태였다고 판단한다.

- 박정미_흔적-지워나가다_혼합재료_130.3×97cm_2010

여기서 재미있는 미첼의 논리는, 바로 그렇게 주체가 된 그림이 원하는 권력은 무엇을 소유함에 있지 않고 오히려 결핍되어 있음에 있다고 하는 지점이다. 그림이 (시각적) 욕망을 불러 일깨워 우리로 하여금 보도록 하는 것은 바로 그림 자신이 보여줄 수 없는 무엇이라고 하는 것이다. W.J.T. Mitchell, "What Do Pictures Want?" in What do pictures want? – 『The Lives and Loves of Images』. (2005, Chicago), pp. 28 – 56.(Ⅳ) ● 이러한 역설적인 결론은 그의 다른 글에서 더욱 자세히 다루어진다. 우리가 어떤 그림을 보고, 저 그림은 무엇 무엇이다 하고 해석할 때, 그것은 주어진 기표를 어떤 단어와 동일시하는 기작이다. 우리가 실제 나무가 아니라 나무의 도상을 역시 나무라고 해석하는 것이 바로 여기에 해당한다. 하지만 그럼에도 불구하고, 구조주의 언어학 이후 지적되었듯 어떤 주어진 기표와 그것에 연결되는 기의의 관계는 근본적으로 임의적이며 인과성이 결여되어있다. 즉, 기표와 기의의 연결 관계는 '비어있으며' 나아가 그로 인해 우리로 하여금 어떤 중요한 부분을 임의적으로 보이지 않게 한다. 즉, 우리가 나무를 보고 그것을 나무라고 부를 때, 실은 이 임의적인 관계, 눈에 드러나지 않는 결핍의 영역에 의해 도움을 받고 있는 것이 되는 것이다. 만약 기표와 기의 사이의 공허한 관계가 우리에게 언제나 보인다면, 우리는 '나무'라는 글씨와 나무라는 이미지를 전혀 자연스럽게 연관시킬 수 없게 될 것이다.

- 박정미_흔적-지워나가다_혼합재료_116.7×91cm_2010

미첼은 바로 이렇게 시각적 결핍의 영역을 논의의 장에 불러낸다. 그에 따르면, 이 결핍의 영역, 비어있는 간극은 바로 '퍼스적인 인덱스'로서, 라캉의 실제계로서 소쉬르의 다이어그램 속에 표현되어 있다고 한다. 그림과 관람객 간의 상호작용은 너무나 투명하게 느껴지고 자연스럽게 느껴지지만, 바로 그렇게 우리의 무의식의 동작으로서 존재하는 이 결핍의 영역이야말로 인간의 의사소통과 사고를 가능하게 하는 '실제'의 영역이 된다. 좀 더 나아가 생각해 볼 때, 이렇게 의사소통 속에서 우리에게 보이지 않는 결핍의 영역들은 우리로 하여금 다양한 편견에 휩싸이게 한다. 예를 들어 '여성,' '깜둥이,' '좌파' 와 같은 단어로 한정된 사람들 모두는 개성과 차이가 없는 동일한 부류로서 표지되어버린다. 기호작용의 결핍의 영역을 우리의 눈 앞으로 소환하는 일은 바로 이러한 단순화와 차별주의를 극복하게끔 기표의 힘을 되돌려 놓는다. Mitchell, "단어와 이미지" in 『새로운 미술사를 위한 비평용어 31』(신방흔 역, 2006, 아트북스) pp. 97-112 (Ⅴ) ● 위와 같은 주장이 맞는다면, 박정미의 작품이, 그리고 역사속에 등장한 많은 '보이지 않는 그림'들은 그 자체가 아이러니라기 보다는 그림 전체가 가지고 있는 아이러니를 우리에게 가시화한 것이라고 보아야 할 것이다. 박정미에 의해 지워진 흔적은 관람자들에게 무엇으로도 해석할 수 있을 것이다. 단지 시각적 이미지로서 보일 뿐만 아니라, 박정미 작품이 가진 근본적인 '결핍'으로 인해 작품은 귀로 들리거나 코로 냄새를 느끼게 할 수도 있고 또 손가락에 느껴지는 촉각으로서 감지될 수도 있을 것이다. ● 우리를 조금 불편하게 만드는 박정미의 작품은, 그렇게 '허무'나 '결핍'을 우리의 눈앞에 보이게 하며, 바로 우리의 시각적 욕망의 대상이 아니라 그 욕망 자체를 보여준다. 우리는 항상 이쁘고 아름다운 이미지를 소비하는 '소비자'의 입장에 있어 왔지만, '보이지 않는 그림'들은 이러한 우리의 소비 욕구를 반사시키며 우리의 입맛을 거부한다. 박정미의 그림이 주는 불편함은 바로 여기서 비롯되는 것이다. (Ⅵ) ■ 이홍관

Vol.20100430f | 박정미展 / PARKJUNGMI / 朴貞美 / painting