- ● homepage

- ● archives

- ● restoration

- ● books

- ● big banners

- ● post board

- ■ neo's search

- ■ about us

- ■ 게재방법 안내

- 개인정보처리방침

- [email protected]

- Tel. 02_335_7922

- Fax. 02_335_7929

- 10:00am~04:30pm

- 월요일~금요일

- 3/3(월) 대체공휴일

성 Castle 城

박은선展 / PARKEUNSUN / 朴恩鮮 / painting.installation.video 2010_0226 ▶ 2010_0316

● 위 이미지를 클릭하면 박은선 홈페이지로 갑니다.

작가와의 만남_2010_0226_금요일_06:00pm

후원_서울문화재단_한국문화예술위원회_서울특별시

관람시간 / 10:00am~07:00pm / 공휴일_11:00am~07:00pm / 마지막 화요일은12시까지

갤러리 룩스_GALLERY LUX 서울 종로구 관훈동 185번지 인덕빌딩 3층 Tel. +82.2.720.8488 www.gallerylux.net

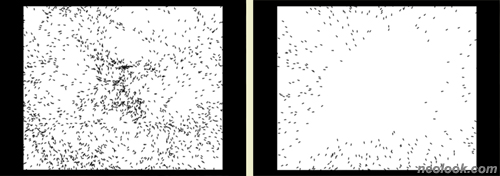

개미성으로부터의 초대 ● 박은선의 근작을 관통하는 주제는 「성」(城, Castle)이다. 때론 라인테이프와 컬러시트지를 이용한 벽면설치작업으로, 때론 평면회화로, 때론 동영상 애니메이션 작업으로 성을 형상화한다. 성을 형상화한 이 다양한 지점들은 비록 그 기법이나 형상은 다 다르지만, 의미론적으로 상호 보충적이고 내포적이다. 예외가 없지 않지만, 문학에서 성은 대개 왠지 모르게 미심쩍은 장소로 묘사된다. 이 의구심은 성의 이중성으로부터 나온다. 즉 세상으로부터 멀찌감치 외떨어진 곳에 자리하기 마련인 성은 고적함으로 낭만을 불러일으키기도 하지만, 자칫 그 고적함은 고립감으로 변질되기가 쉽다. 해서, 그렇게 고립된 성에선 뭔가 모를 모종의 암투가, 계략이, 음모가, 그리고 무엇보다도 죽음이 기다리고 있을 것만 같다. 이렇게 「잠자는 미녀」가 잠들어있던 100년 동안 전설을 실현하기 위해 세상 끝에서 온 이름모를 왕자들이 잠자는 미녀와의 키스는 고사하고, 성벽을 감싸고 있는, 미녀와 마찬가지로 주술에 걸린 덤불(미로)을 미처 빠져나오지도 못한 채 죽어갔을 것이다. 미녀가 잠들어있는 성이 주술에 걸렸다면, 프란츠 카프카의 「성」에 나오는 주인공 K는 무지막지한 관료사회의 장벽에 갇혀, 결국 그 속에서 빠져나오지 못하고 죽도록 운명 지워져 있다. 중세의 성이 죽음에의 유혹(그 이면에 에로티시즘의 그림자가 어른거리는)을 암시한다면, 근대의 성은 고도로 제도화된 사회를 상징한다. 그리고 모래 위에 지은 성(마찬가지 의미지만 모래로 지은 성)이 있다. 사상누각 혹은 공중누각. 여기서 성은 말할 것도 없이 허망한 욕망을, 헛된 수고를 상징한다. 그리고 그 의미는 자본주의의 욕망으로 확대 재생산된다. 현대판 성이라고나 할까. ● 이 가운데 박은선의 성은 적어도 표면적으로 볼 때 자본주의와 그 욕망에 연동된 사상누각을 의미한다. 이를테면 영상작업에서 성은 마치 흰 개미떼가 지나고 나면 남아나는 것이 없듯, 개미떼의 습격으로 흔적도 없이 사라지고 만다. 모래알갱이처럼 해체되는 성과 개미들!! 그리고 그 의미는 유혹하고 미혹하는 성, 또한 무슨 부조리의 화신인 양 그 속에 미로를 감추고 있는 제도적이고 관료화된 성(사회)과 겹친다. 자본주의의 욕망과 유혹(상품미학과 에로티시즘이 결합된)과 제도의 관성이 중첩된, 중의적 의미를 내포하고 있는 것이다. 그 의미가 이렇듯 다중적인 만큼 그 의미가 드러나 보이는 방식 또한 표면적이기보다는 암시적이다. 말하자면 자본주의와 그 욕망을 상징하는 성은 동시에 카프카의 「성」처럼 제도적(혹은 도식적)이고, 특히 에셔의 드로잉에서처럼 오리무중이다. 이를테면 작가의 그림은 원근법을 적용해 그린 사실적인 그림 같지만, 사실은 교묘하게 왜곡된 그림이다. 해서, 성 자체가 다중적인 차원의 공간들이 (교묘하게, 혹은 무분별하게?) 집합된 것처럼 보이고, 이로써 보면 볼수록 무슨 거대한 미로처럼 보인다. 이런 암시적인 계기들이 어우러져서 자본주의의 욕망을, 나아가 인간일반의 존재론적 욕망을, 그리고 무엇보다도 그 욕망의 덧없음을 상기시켜주고 있는 것이다.

- 박은선_same time, same space_캔버스에 아크릴채색_130.3×162.1cm_2010

그렇다면 이제, 이 수상쩍은 성 속으로 들어가 보자. 무슨 줄타기라도 하듯 한 사람이 가녀린 선 위를 지나가고 있다. 그리고 화면이 뒤로 빠지면서 점차 그 선의 정체가 드러나 보인다. 그것은 선이 아니었다. 선들이 모여 거대한 성이 축조되고, 그 사람은 그렇게 이어진 그 성의 가장자리 선을 따라 걷고 있었던 것이다. 그렇게 그는 그 성의 가장자리 선을 따라 걸으면서, 그 성에 속한 공간 속으로 사라졌다가 다시 나타나기를 반복하면서, 그 성의 전모를 가늠하게 만든다. 그는 말하자면 그 성에 대한 일종의 안내자 역할을 수행하고 있었던 것이다(혹, 그와 나 자신을 동일시해도 무방하다). 이처럼 화면은 시종 그의 동선을 눈으로 뒤쫓게 만드는데, 그러다가 그는 불현듯 화면 밖으로 사라지고 만다. 그리고 무슨 습격처럼 개미들이 그 성을 점령하고, 개미들이 움직이면서 성도 덩달아 움직이고, 개미들이 흩어지면서 성도 덩달아 흩어지고, 종래에는 개미들이 화면 밖으로 사라지면서 성도 흔적도 없이 지워지고 만다. 그리고 마치 아무런 일도 없었던 듯 텅 빈 화면만이 오롯이 남겨진다. ● 남겨진다? 엄밀하게는 남겨진다기보다는 처음으로 되돌려진 것이다. 박은선의 작업은 언제나 그랬듯 텅 빈 평면에서 시작해서 재차 텅 빈 평면으로 끝난다. 그의 작업에서 처음과 끝, 시점과 종점은 마치 뫼비우스의 띠처럼, 무한대의 표상처럼 하나로 물려있다. 텅 빈 평면 위에 라인 테이프를 부착해 허구적 공간을 축조하는 것으로 시작하고, 재차 그 라인 테이프를 떼어내 처음의 텅 빈 평면으로 되돌려지는 것으로 끝난다. 주로 라인테이프와 때로 거울과 영상으로 지지되는 일련의 작업들은 말하자면 그 시작과 끝과의 사이에 위치해있는 허구적이고 비현실적인 공간, 임시적이고 잠정적인 공간을 보여줄 따름이며, 따라서 이를 통해 드러나 보이는(혹은 드러내 보이고자 하는) 작가의 진정한 작업은 그 시작과 끝에 해당하는 텅 빈 평면이며, 무이며, 부재의 공간이다. 작가의 작업에서의 형상은 말하자면 이 부재의 공간적인 조건을, 무의 존재론적인 조건을 더 잘 드러나 보이게 하고, 더 절실하게 하기 위한 과정이며 부수적인 장치에 지나지 않는다. 마음대로 붙이고 뗄 수 있는 라인테이프나 거울에 비친 반영상, 그리고 영상으로 구현된 일루전은 모두 이 무를, 부재를, 허상을 드러내고 강조하기 위한 장치들에 지나지 않는다. 그러므로 이렇듯 텅 빈 평면에서 시작해서 재차 텅 빈 평면으로 끝나는 작가의 작업은 종래에는 공수래공수거에 비유되는 삶에 대한 메타포 같다. 이렇게 근작의 주제인 성(자본주의의 물신)은 신기루 같고, 그 성을 기웃거리는 사람은 그 신기루 같은 삶을 쫓는 덧없는 욕망의 화신 같고, 화면 속에서 와글거리다 사라지고 마는 개미들은 그 성만큼이나 실체 없는 욕망에 사로잡힌 우리 모두의 자화상 같다. 개미들의 습격이 자본주의 물신(욕망에 사로잡힌 삶)의 현실적인 토대를 갉아먹고, 분해하고, 해체시켜 초현실적 풍경으로 변질시키고, 그 실체 없음을 증명한 것이다. ● 작가는 「같은 시간, 같은 공간」에서 성의 다중성을, 다면성을, 다차원성을 상형한다. 즉 성은 너무 넓어서 다만 한 차원만으로 다 담아낼 수가 없고, 너무 복잡해서 일면적으로만 가시화할 수가 없다. 성은 그 속에 다차원이 공존하는 미로다. 성 속을 거닐 때(혹은 헤맬 때) 나는 이 방(차원)에서 저 방(차원)으로 건너갈 수가 없고, 이 방에 속해져 있을 때 저 방에서 일어나는 일을 이해할 수도 간섭할 수도 없다. 마치 카프카의 K에게 알 수 없는 이유(기계적인 제도)로 이 방에서 저 방으로 건너가는 것이 금지된(사실상 불가능한) 것처럼, 투명함으로 불투명을 가장하고, 열려있으면서 막혀있는 자본주의 물신의 방 속에, 나는 갇혀있고 단절되어져 있다. 다면과 다차원이 공존하는 의식의 구조를 상형하고 있는(온갖 이질적인 정보들이 중첩된 인터넷의 해부학적 구조를 닮아있는?) 작가의 이 그림은 동시에, 마찬가지로 다면과 다차원이 얽혀있는, 해서 끝내 그 실체에 가 닿을 수가 없는 성의, 욕망의, 신기루의 구조(마치 미로와도 같은)를 닮아있다. 보기에 따라선 성의 세부를(성의 세부로부터 보이는 하늘?), 혹은 성으로 상징되는 의식의, 욕망의 단면을 클로즈업한 것 같다. ■ 고충환

- 박은선_두 그루의 붉은 나무가 있는 성 Castle with two red trees_캔버스에 아크릴채색_97×193.7cm_2009

박은선의 '성castle'이 말하고자 하는 것 ● 박은선은 자신이 줄곧 탐구해 왔던 문제, 즉 주체로서의 인간인 "나"와 그 '나'의 "욕망"에 관해 지속적인 물음을 던져왔던 작가이다. 이번 전시 <성castle> 역시 그러한 물음의 연장선에 있는데, 작가는 자신이 던져왔던 물음들에 보다 가깝게 다가가기 위해 자신이 애용해 온 거울이 포함된 라인테이프 벽 작업을 비롯하여 드로잉, 페인팅, LED 조명과 영상 등 다양한 매체를 실험적으로 활용, 설치하고 있다. 그렇다면 박은선의 '성castle' 이야기를 시작해 보자. ● 전시는 캔버스에 아크릴릭 평면작업 「same time, same space」(2010)와 「두 그루의 붉은 나무가 있는 성」(2009), 그리고 그 외 영상작업 「성Castle」(2010) 및 같은 제목의 LED 조명을 이용한 작업(2010) 등 크게 두 부분으로 구성된다. 이들은 각각이 구별적이지는 않다. 오히려 '성'이 지닌 상징적 은유성에 의해 문맥으로 구성되는 서사구조를 띠고 있다. 전자가 도저히 공존할 수 없는 수많은 차원의 시간과 겹겹의 공간적 영역을 함께 배열하고 게시 하므로서 유희와 환영의 낯선 공간으로 치환시켜 그 곳의 시작점으로서의 '나'의 "욕망"을 드러내고 있다면, 후자는 전자의 다차원과 다면이 공존하는 유희와 환영의 공간과 그 공간의 구축자인 "나"와 '나'의 "욕망"이 결국 찾아내야 할 의미를 심리적으로 접근하고 있다. ● 모노크롬 화면에 블랙의 라인테잎으로 대변되던 박은선의 벽 작업은 「두 그루의 붉은 나무가 있는 성」에서 상당한 변화를 보이고 있다. 여간해선 볼 수 없었던 인공적 느낌의 색채와 타이포의 사용이 생소한 느낌을 안겨주는 이 작업은, 연두 빛에 가까운 그린과 핑크의 공간에 붉거나 파란 나무, 파란 색의 이글루 등이 구성적으로 배치되었다. 주체를 선언한 '나'가 이뤄놓은 문명으로 대변되는 옛 성, 집들, 도시의 단면들이 마구 부딪친다. 화면 가운데에 위치한 핑크색의 하수구에선 오물처럼 보이는 꽃과 보석이 쏟아진다. 욕망이 안겨준 달콤함의 표상일까…. 꽃도 보석도 영원한 아름다움과 생명을 약속하진 않는다. 마치 화면의 가장 아래, 거리 곳곳의 현수막 속 글씨처럼 의미와 무게 없이 버려지고 쌓인 하늘색 타이포들처럼. ● 코기토(Cogito). '나는 생각한다. 고로 나는 존재한다'는 데카르트의 명제가 가져온 인간 이성의 성과와 그 승리에의 찬미를 우린 기억하고 있다. 잘 알다시피 이 명제는 신의 언어(logos)에 의해서만 존재하던 피조물인 인간이 스스로 언어, 즉 언어로 대변되는 판단과 신념을 지닌 주체인 '나'로서 존재한다는 세계에 대한 매니패스토 였다. 그 혁명적 선언은 가히 폭발적인 힘을 지닌 채 보다더 높이 욕망을 세우고 세워 '성'을 쌓아가게 하지 않았던가. 저속하리만큼 인공적인 색채와 쓰고 버려질 현수막의 타이포는 인간과 자본주의 사회의 물신적, 권력적 욕망의 극단적인 두 얼굴을 대변하고 있다. ● 「same time, same space」역시 수많은 차원의 시간과 겹겹의 공간적 영역이 공존하고 있다. 고전적 동양전통을 뽐내는 옛 성. 사다리를 놓고 혹은 줄을 매달아 자신들의 성을 건축하고 높이높이 오르려는 사람들. 인종도 성별도 짐작하기 어려운 이들은 그 옛 성의 높은 곳과 맞닿은 또다른 고지에서 유희하고 즐기는 사람들과 다른 것 같지만, 어쩌면 동일한 '나'가 스스로 주체가 되어 '욕망'을 품고 그 욕망으로 '성'을 쌓고 스스로 세운 높은 곳을 즐기는 인생의 파노라마일수 있다. 박은선은 전혀 무관한 타인일 것만 같은 그들을 자신의 화면 속에서 중첩시키고 포개진 시간과 공간 속에 풀어놓고 있다. 욕망이 줄 수 있는 아슬아슬한 환타지로 가득한 삶은 그래서 아이러니하다. 한편, 박은선의 작업이 그의 이탈리아 유학시절이나 여행 등 일상적 경험과 기억들에 상당부분 의존하고 있다는 사실은 그의 작업을 읽는데 중요한 실마리를 제공한다.

- 박은선_Castle_아크릴에 LED 조명_각 56×60cm_2010

특히 '성Castle'시리즈는 작가도 밝힌 바와 같이, 고대 그리스의 신전, 제국이었던 로마의 원형경기장 콜로세움, 르네상스기 이탈리아의 화려하고 아름다웠다는 그렇고 그런 '성'에서 시작되고 있다. ● 찬란한 거대한 권력, 눈부신 사치, 우아한 취미는 장려의 상징으로서 '성'이 되었지만 두려울 것 없던 욕망이 맛보게 한 권력의 사라짐과 소멸은 그들이 소유했던 공간을 완벽하게 파괴하여 추락의 터로 끌어내렸다. 욕망이 맛보게 한 높은 곳에서의 환희는 '나'에게 추락과 파괴에의 기억, 그로인한 트라우마도 안겨주고 있는 것이다. 그 비극적인 파괴의 순간을 짐작조차 하지 못했던 신념의 '나'가 맛본 트라우마의 기억을, 박은선은 인간문명과 절정기의 상징인 신전과 성들의 잔해가 남은 폐허에서 보았던 것 같다. ● 예컨대, 지금은 폐허가 되어 가느다란 선처럼 흔적만을 지니고 있던 박은선의 영상작업 「성Castle」은 부드러운 피아노 음율의 흐름과 함께 멈춘 듯 보이지 않던 시간을 깨우고 새로운 공간을 세우기 시작한다. 흔적이었던 선은 어느새 무수한 공간과 공간을 만들어 집과 집을 쌓아 성을 세웠다. 그 선의 위를 혹은 그 공간의 절단면을 때론 위태롭게 혹은 즐기면서 타고 걷는 것은 '나'이다. '나'는 벽과 벽 사이, 문과 문 사이, 나무와 나무 사이, 공간과 공간 사이를 들락거리며 시간의 흐름을 주도하며 휘젓고 다닌다. 마치 뫼비우스의 띠처럼 이어지고 연결되어 거대하게 축조된 공간인 성은 시간과 함께 중첩되어 '삶'이 지닌 생명을 노래하는가 하면, 금방이라도 부서질듯한 성의 파편적인 모서리들과 쉴새없이 뿜어지는 굴뚝의 검은 연기는 '삶'의 유혹과 좌절, 힘과 안도, 미스터리, 불안함 등을 자극하기도 한다. 그렇다. 이것이 끝날 듯 끝나지 않는 삶의 뫼비우스적 속성이다.

- 박은선_Castle_영상_00:04:29_2010

언제쯤일까? 공간 밖으로 '나'가 사라졌다. 그를 대신하여 무수한 개미떼가 나타났다. 개미떼는 짧은 순간 '성'을 모조리 먹어치웠다. 자신의 '성'이 사라지고 있는데 '나'는 도대체 어디에 있는가? 개미떼의 정체는? 발작적으로 일어난 이 소멸과 파괴의 풍경은 어쩌면 사라진 '나'의 선택이었을지도 모른다. '나'는 '욕망'의 끝을 향하여 더 높게 '성'을 세웠지만 자꾸만 떨어지는 모서리로 결코 완벽하게 세워지지 않는 공간과 뿜어내는 검은 연기가 자신의 욕망이 자초한 트라우마 였다는 사실 때문에 말이다. 단언할 수는 없다. 그러나 내가 아는 삶에 대한 통찰력을 소유한 작가 박은선이라면 '나'가 로고스와 그에 대한 무분별한 신념을 버린 순간, 무정형이 강조되고 폭격과도 같이 급작스러운 발작적 풍경의 아름다움을 통해 생명이 있는 상태와 생명이 없는 상태의 뒤섞임을 유도하고 기쁨과 두려움, 매혹과 혐오가 뒤섞인 트라우마에 대한 일종의 치유의 제안을 한 것 같다. 그러니 그의 이 '아무것도 없음'의 상태는 분명 '나'와 나의 '욕망'의 허망함과 파괴의 트라우마를 말하되, 그를 통해 피어나야할 '순수와 이상, 영원성과 진실함'에의 희구를 드러내는 것이며, 기억과 현실, 과거와 상상, 숨겨진 것과 미래가 겹쳐지는 지점에서 치유적 환상을 안겨주는 것이다. 트라우마적 현실의 전복을 기도하며. 그러나 이러한 상황은 '나'가 스스로 신념에 찬 욕망을 버리고 '개미떼'로의 변신을 선택했다는 가정 하에서만 가능하다. ■ 김주원

- 박은선_Castle_영상_00:04:29_2010

평면, 아담과 이브의 알몸 ● 하나의 선, 그 것은 인간 자각의 시작이다. 하나의 선이 그어져 지평선을 만들어 땅을 세운다. 그 땅은 노동을 필요로 하는 땅이었고 노동을 해야 먹을 것을 구할 수 있는 땅이었다. 그 위에 또 하나의 선으로 집을, 창문과 문들을 만든다. 이렇게 아무것도 없던 인간은 옷과 집, 먹을 것으로 서서히 평면을 채우기 시작했고 점점 더 갖고 싶은 것과 필요한 것이 많아졌다. 애초에 인간의 자기 방어적 본능에서 시작된 '성castle'은 인간이 평면 위에 옷을 입히고 그 밖의 필요한 것들로 구축해 건축된 인간의 욕망을 상징한다. 그 속에서 인간은 또 다른 권력과 욕망을 쫒아 더 새로운 것 더 좋은 것을 찾아 성을 확장시키고 세력을 키우며 욕망의 대상들로 그 공간을 메운다. 단순히 2차원과 3차원의 공간의 관계를 넘어, 존재의 본질을 성'castle'이란 공간의 조형적 특성과 연결시켜 시각적으로 표현하고자 했다. '비움'이란 아무것도 없는 '무無'를 의미하는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 또 다른 기초다. 선을 이루고 있었던 개미들이 움직이면서 선들은 사라지고 3차원처럼 보였던 공간도 사라진다. 공간이 사라지는 모습은 마치 뿔뿔이 흩어지는 '바벨탑'의 인간들의 모습을 보는 것만 같다. 개미가 살아있는 유기체이듯 우리가 사용하는 언어 또한 그렇다. 결국에 우리의 생각과 언어로 짓는 바벨탑은 우리의 의도와 소통에 따라서 무너질 수도 아닐 수도 있을 것이다. 따라서 건축구조물을 이루고 있었던 건 단순히 3차원의 부피가 아니다. 허상이라는 부피의 옷을 입고 있는 인간의 욕망과 인간의 개발품인 문명이다. 개미들이 모두 사라지고 나면 다시 평면의 공간이 들어난다. 마치 태초의 벌거벗은 아담과 이브의 알몸으로. '성castle'은 어찌 보면 2차원 평면 위에 욕망이란 부피, 허상이라는 3차원의 옷을 입힌 것에 다름 아니다. 인간이 한 평생을 살아가면서 최고라 여기는 모든 것들의 총체적 상징인 성castle의 의미를 생각해 본다. 성castle이란 인간이 추구하는 욕망의 대상임과 동시에 자칫 한 순간에 허물어질 수밖에 없는 나약한 인간의 허망한 신기루 또는 등에 짊어지고 가야만 하는 짐의 굴레가 될 수도 있다. 최고란 남이 정한 가치와 기준에 의해 내가 어디에 있느냐가 아니라 내가 있는 곳이 바로 최고의 성castle, 진정한 삶의 정점이다. ■ 박은선

- 박은선_Castle_영상_00:04:29_2010

The plane, the naked bodies of Adam and Eve ● A single line is the beginning mankind awakening. It is drawn to form the horizon, wherein land is created. Some labour is needed in order to grow crops. More lines are added to create houses, its windows and doors. Human started to fill an empty space with material - their clothes, dwellings and food - and they keep yearning for more. A 'castle' that is believed to be created by the self-defensive nature of human, symbolizes their desire of their material needs.They expand, strengthen this castle pursuing for the more powerful, the newer and better, filling more space with such desire. My work is aiming to go beyond the relationship between two-dimension and three-dimension. It visually explores how the essence of existence is linked with the figurative characteristics of a space called the 'castle'. 'Emptiness' does not equal to 'nothingness'; it is the invisible groundwork. As the ants that were forming the lines start to move, the lines disappear and the three-dimensional-looking space disappears along. It is an image that reminds on the dispersing people of the collapsing Tower of Babel.Ants are living organisms and so is language. The Tower of Babel that is constructed with our language and thoughts can either collapse or stand firmly depending on our intentions and communication. An architectural structure is not just made up of three-dimensional volumes but of civilization and human desire that is dressed with what is called illusion. As all the ants disappear, the plane space reappears, as if Adam and Eve's naked body of the beginnings of things. A 'castle' is probably nothing but a volume of desire or three-dimensional clothes called illusion on a two-dimensional plane. Let us think about the meaning of castle as a general symbol of all the values men consider uppermost in their lives. A castle can be the subject of desire as well as a fallacious illusion that can collapse within seconds or a burden even. The supreme is not what is determined by values or standards set by others. The paramount castle is the place I am standing on at this very moment, the genuine apex of life. ■ PARKEUNSUN

Vol.20100226d | 박은선展 / PARKEUNSUN / 朴恩鮮 / painting.installation.video